« Dialogue sur l’effondrement de la littérature française | Page d'accueil | De l'esprit de conquête et de l'usurpation de Benjamin Constant »

02/06/2021

L'Architecture de Marien Defalvard

Marien Defalvard dans la Zone.

Marien Defalvard dans la Zone.Quand les nains et les caco-nains commentent le tout dernier écrivain de langue française, ou petit traité de lecture en époque alogale

Acheter L'Architecture sur Amazon.

Acheter L'Architecture sur Amazon. Voici quelques jours à peine, un joli chapelet d'andouilles radiophoniques présentant la particularité d’être composées de davantage de chaudins de blaireaux plutôt que de gras de porc, dont une parfaite idiote pigeant pour Elle (oui, une femme peut gagner ainsi sa vie, en accomplissant une aussi sale besogne qu’écrire pour un magasine comme Elle); oui, une lamentable sous-pigiste, une certaine Élisabeth Philippe qui ne sait même pas qu’un grand écrivain du nom de Carlo Emilio Gadda a par avance réduit à un peu de cendre refroidie et puante chacun de ses bavardages, peut écrire un monceau d’âneries à tropisme de petit flic (et, dès lors, faisant passer pour une enquête digne de ce nom sa consultation de Twitter et de Google) pour L’Obs et être payée pour cela, oui, et d’autres, d’autres nains et mégères, tant d’autres se reproduisant, comme les mouches à merde, par génération spontanée sur la carne avariée de la Presse), ou encore, pour continuer à détailler ces exemplaires d’une évolution régressive, d’une dévolution comme disent les Anglais, de l’homme, le communiste des beaux quartiers Arnaud Viviant, le pseudo-décadent et vrai arriviste poudré Frédéric Beigbeder et je ne sais plus quelle nullité (ah, si, un certain Jean-Claude Raspiengeas, dont le nom est si laborieusement laid à prononcer qu’il vous démange la glotte comme un crachat), nullité parfaitement digne d'écrire pour La Croix, tous fiers, en tout cas de leur stupidité bavarde, de leur inculture triomphante, assumée, décomplexée, pornographique, germanopratine, échangèrent donc avec force gloussements, silences entendus de conspirateurs de troquet et mines que l'on devinait interloquées tout autant que complices, sur l'antenne consanguine de France Inter, de consternants truismes que je résumerai en quelques mots : Marien Defalvard est un écrivain passablement compliqué à lire, pas vrai Raoul ?, mais son dernier roman (1), L'Architecture, alors lui, est, je vous le dis tout de go, parfaitement i-l-l-i-s-i-b-l-e et même tout simplement hermétique ! En tout cas, moi, Frédéric, moi, Jean-Claude, moi, Arnaud, moi, Jérôme et moi, Bécassine, je n’y ai rien compris !. Quelques jours plus tard, cette fois-ci pour Le Figaro Magazine, Frédéric Beigbeder, omniprésent lorsqu’il s’agit d’écrire ou de parler pour ne rien dire et le dire, qui plus est, sans éclat mais avec la nonchalance de celui qui, depuis qu’il est né, n’aura jamais exercé d’autre spécialité que celle de branleur, dont il est Docteur honoris causa d’un bon millier de bars parisiens, répétera que Marien Defalvard est un «génie illisible», un propos stupide qui sera pratiquement recopié, mot pour mot, par Christian Authier (qui n’oubliera tout de même pas de saluer les nouveaux livres de ses petits copains Jérôme Leroy et Sébastien Lapaque) pour L’Opinion Indépendante : ces nains sont tellement peu sûrs d’eux-mêmes qu’ils vont, on le suppose inconsciemment mais je n’en suis pas certain, jusqu’à se recopier les uns les autres, en invoquant, dans les cas d’Authier et de Beigbeder, Lautréamont, comble, pour ces cerveaux en forme de crachoir, de la difficulté, que dis-je, de l’impénétrabilité littéraire !

Misère de la critique journalistique française bien sûr, ces clowns qui jamais n’ont fait rire devant se contenter, faute de moyens esthétiques, littéraires et tout bonnement : intellectuels, d’une accusation d’illisibilité, confondante aberration à la morgue jupitérienne fientée par ces perdreaux aux ailes rabotées avec une autorité de saint Jean proclamant l'ouverture des sceaux au-dessus de la mer d'huile entourant Patmos, et sans doute reçue – mais là encore nous ne pouvons qu’imaginer sa mine ahurie – avec un hochement de tête par Jérôme Garcin qui était chargé, en fait de distribution de la parole, de repasser les plats remplis à ras bord d’un potage verbal aussi peu ragoûtant : de la merde, n’est-ce pas, quelle que soit la manière de l’accommoder, reste de la merde. L’Architecture est donc illisible selon l’alpha et l’oméga de la critique journalistique, et même, nous dit notre GO mononeuronal, imbattable dans l’imbitable, ce qui, dans la bouche pâteuse de ce Monsieur de Phocas de bac à sable, doit il me semble correspondre à un compliment enrobé dans un mot qu’il a le tort de croire bon et qui n’est qu’une déjection supplémentaire, cette fois-ci entourée d’une imitation de papier de soie.

Je suis particulièrement frappé, au-delà bien sûr de la crétinerie inimaginable de ces cuistres qui font pourtant office de critiques littéraires sur moult types de supports médiatiques (le plus possible, si possible), par la fausseté de leurs dires, qui ne sont même pas des affirmations mais, tout au plus, de molles hésitations, des flatulences, qu'ils lâchent en tournant autour du trou de toilettes à la turque qui leur sert de cerveau infundibuliforme : disons-le comme nous le pensons, L'Architecture se lit parfaitement, bien plus facilement en tous les cas que de très compacts petits tas de conneries point recyclables comme le sont les livres d'une Cécile Coulon, seule écrivassière à laquelle les journalistes pensent, avant même de songer que le génie de Pascal a jadis irrigué les rues de la ville de Clermont-Ferrand qui, marâtre, détruisit sa maison, lorsqu'ils veulent tenter d'associer l'idée de littérature, celle qu'ils s'en font bien sûr, à l'ingrate cité saccagée des années durant par une municipalité quasiment soviétique, pire que soviétique puisque française, stalinienne donc, ou encore à la région auvergnate, à peu près épargnée par ces salopards salopeurs et même raseurs de patrimoine, dont la folie destructrice eût dû être confinée dans une grande salle capitonnée avec, pour obligation de soins, le visionnage 24 heures sur 24, de documentaires sur la destruction méthodique de villes entières : peut-être y auraient-ils vu qu’à trop vouloir faire table rase du passé, c’est l’homme que détruisent ces réformateurs intraitables ? Il a quoi qu’il en soit toujours été parfaitement clair à mes yeux que ce ne sont pas les grands textes qui sont durs à lire, voire incompréhensibles, imbitables selon Frédéric Beigbeder, ce nouveau Sainte-Beuve, mais, bien au contraire et au rebours des affirmations les plus sottes, les mauvais, les médiocres, les petits, les nuls, comme ceux d’une autre Auvergnate, Cécile Coulon et de ses innombrables consœurs, toutes écrinaines et déparant d’autres belles régions françaises, cachant leur totale indigence de baudruche vulgaire et peroxydée dans le cas qui nous occupe sous le vernis d'une insipide simplicité qui ne berne que les sots, certes nombreux, surtout lorsqu'il s'agit de promouvoir de si rondes boulettes de fumier.

Si je voulais continuer à choquer les imbéciles, je m'amuserais même à prétendre que L'Architecture se lit non seulement d'une traite, mais ne m'a causé aucune difficulté particulière, de lexique comme de forme (je veux dire : de structure grammaticale), contrairement à tels autres textes eux aussi réputés «imbattables dans l’imbitable» comme Tristram Shandy de Laurence Sterne, Locus Solus de Raymond Roussel, Gothique charpentier de William Gaddis, Absalon, Absalon ! de William Faulkner, Le Purgatoire de Pierre Boutang ou encore Sous le volcan de Malcolm Lowry, voire Monsieur Ouine de Georges Bernanos, bien souvent considéré comme le roman le plus obscur et difficile, pardon Frédéric, «imbittable», du Grand d’Espagne : ce ne sont du reste pas des textes que nous pourrions qualifier, rapidement, sottement, journalistiquement, d'hermétiques à proprement parler, comme le sont par exemple ceux du si tristement surestimé Pierre Guyotat ou bien, d'un degré bien supérieur à ce dernier, ceux de Maurice Scève (la Délie est nommée, p. 185) ou de Georg Trakl, et que dire de Paul Celan. Ces textes sont difficiles parce qu'ils évoquent la matière même qui les constitue, qui nous constitue, le langage et, l'évoquant, parce qu’ils le mettent en joue et en jeu, jouent avec lui, s'enfoncent en lui, et ce sera, dans ce concours extraordinairement sélectif, à celui qui parviendra à creuser le plus profond, moins, d’ailleurs, pour y trouver du nouveau, selon l’impératif baudelairien, que pour y retrouver ce que l’on a perdu.

Le saint langage ou la descente dans la fosse de Babel

Exploration des plus épaisses couches du langage, L'Architecture est aussi, d'abord même, au niveau le plus superficiel où barbotent les animalcules à tuba et palmes en plastique mou, un remarquable essai sur la littérature, sur ce qu'est la grande littérature et celles et ceux qui la font aux yeux de l'écrivain. Pour Marien Defalvard, le style se caractérise avant tout sinon uniquement par l’écart, le pas de côté : «non la fusion mais l'inadéquation, l'inappropriation; la singularité qui apparaissait dans les grincements, dans les brisements, dans les points-virgules écaillés, non pas dans l'application heureuse, le succès» (p. 154). Ainsi le texte de Marien Defalvard fourmille d'impressions, de jugements, de rapprochements, le plus souvent étonnants et parfois remarquables, sur des auteurs comme Virginia Woolf, «l'alacrité anglaise qui fait baigner le dernier état de la mélancolie victorienne dans les obus prochains» (p. 161), Shakespeare (surtout par l'évocation de sa pièce la plus noire, Macbeth), que Defalvard, sur les brisées d'Ezra Pound, orthographie à sa façon phonétique et signifiante (soit «Shaxpeare»), mais aussi, bien qu’ils ne puissent être directement rattachés à la seule littérature, Pierre Legendre ou encore (et encore, et encore, hélas) René Girard, Philippe Muray, d’autres aussi, comme Carlo Emilio Gadda, et son Château d’Udine (cf. p. 28).

Mais ce n’est là que la surface des choses je l’ai dit, quelques noms d’auteurs que les journalistes, en pseudo-lecteurs paresseux, prélèveront ici ou là sans jamais comprendre quelle cohérence intime a exigé leur mention, leur apparition au détour d’une phrase qu’en apparence rien ne prédisposait à voir germer en tel ou tel bouquet. Tout au plus de quoi écrire un petit article qui, dans le meilleur des cas, saluera l’évidence si affreusement située au rebours de toutes les assurances contemporaines selon laquelle un grand écrivain est aussi, d’abord là encore, un grand lecteur. Dans cette exploration de la littérature et des cavernes et puits sur lesquels elle s’appuie, Marien Defalvard est l'un de ceux qui descend le plus bas, qui, même, parfois, comme l'indique telle image éblouissante, telle comparaison ou métaphore qui ne sont pas simplement remarquables mais géniales en ce sens qu'elles établissent des rapports évidents mais que lui seul aura ainsi signifiés, qui même, donc, parvient à passer derrière, au-delà ou en dessous on ne saurait dire de quelque inimaginable frontière du langage. Ce qui saisit, plus d’une fois, à la lecture de L’Architecture, c’est tel méplat de visage qu’on croyait enfoui et qui brille selon un angle inaccoutumé, telle tranchante pointe qui, une fois dégagée la terre autour d’elle, se révélera n’être que le sommet le plus pointu d’un édifice inconnu, comme les explorateurs des textes de Lovecraft ou de Machen, en passant le doigt sur un relief aux motifs étranges, ont la sensation bizarre qu’ils commencent à s’aventurer dans un royaume qui n’est non seulement pas de ce monde mais en aucun cas ne les préservera de rencontres dangereuses, de noires révélations. Comme toujours chez les très grands, il y a, dans la prose de Marien Defalvard, des espèces de trouées qui, dans une mare que nous pensions connaître, ouvrent des puits de profondeur d’un bleu d’outre-monde.

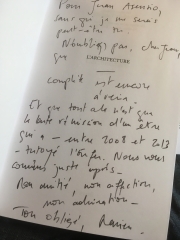

Voici quelques jours, profitant de sa présence, devenue rare, à Paris, Marien et moi avons longuement discuté en marchant vers la gare d'Austerlitz, et n'avons pas fait qu'aborder W. G. Sebald, qu'il ne tient pas en aussi haute estime que moi, mais l'un de mes textes, dont je ne tire aucune fierté particulière, La chanson d'amour de Judas Iscariote; Marien s'est déclaré surpris que je n'aie pas désiré m'aventurer, de nouveau, dans ces territoires finalement assez peu explorés qui se situent aux confins de la prose et de la poésie, de l'essai et du roman et, parfois aussi, mais ce choix était pleinement assumé, de l'hermétisme. Imaginant, sous la figure de Judas, quelque impossible dernier écrivain ou, pour le dire avec les mots de Marien Defalvard qui lui aussi peut prétendre tenir ce poste de vigie si peu enviable, le dernier homme, le dernier de cordée ou de lignage (cf. p. 88), il me fallait bien tenter de sonder ce que le rapport pour le moins paradoxal que l'apôtre-félon a noué avec le Christ, autrement dit le Verbe incarné pour la théologie chrétienne, forer, à mon tour, après tant d'autres, probablement avant d'autres qui, je le crains, deviendront de plus en plus rares à mesure que le langage s'amenuisera à une novlangue macronienne, il me fallait bien m'enfoncer dans le tuf primordial du langage, produisant un texte pour le coup énigmatique après plusieurs années d'écriture, de réécriture, de polissage, de sertissage des mots. Ah oui, on peut dire, selon le mot qu'aimait citer Bernanos, que je n'ai alors pas tenu une plume pour rigoler ! Marien Defalvard lui non plus, ne tient pas une plume pour rigoler, se souvient peut-être de Jacques Chessex écrivant, dans L’Interrogatoire, qu’il ne faut jamais «considérer la littérature comme un jeu, mais se rappeler que tout vrai texte manifeste la Parole dans la parole», ce qui signifie assez clairement qu’il vous faut laisser tomber les billevesées sur la prétendue illisibilité de ses textes, car vous pouvez être certains que ce que lui reprochent les sots que j’ai mentionnés, et une foule d’autres, connus ou pas, c’est justement qu’il ne le fait pas, qu’il ne s’amuse pas en écrivant, mais alors vraiment pas une seconde, puisqu’il rappelle à ces pitres ce qu’ils ont oublié dans le meilleur des cas ou, plus sûrement, n’ont jamais soupçonné : l’écriture et, à un moindre degré, la lecture, sont toutes deux expositions de celui qui les pratique à la corne de taureau évoquée par Michel Leiris dans L’Âge d’homme. Voyez, au moment de comprendre qu’ils s’engagent dans une rue où ils risquent de gager leur peau de trouillards, nos bravaches : lâchés sans autre solution que courir aux ferias de San Fermín, vous pourrez être certains que, dans l’exemple le moins manifeste de débandade radicale, ils tenteront de cacher l’auréole de pisse dont leur peur comique aura poissé leur pantalon. Cette peur, ce relâchement de vessie et même de sphincters, ils l’étalent, à leur façon inconvenante car publicitaire, dans ce qu’ils écrivent : tous ces imbéciles, en fait, exsudent leur trouille quand ils écrivent.

Marien Defalvard ne rigole pas c’est une certitude, plus d’un événement, d’ailleurs, lui a apparemment passé l’envie de rigoler, lui dont l'esprit de sérieux passera pour de la prétention; or, de la même manière qu’il en va pour les grands textes, les grands auteurs ne sont jamais prétentieux, puisque ce sont ceux qui jouent à paraître ce qu'ils ne sont pas, des écrivains, qui le sont, et au plus haut degré, comme tant d'exemples suffisent à nous en convaincre, de l'indigent Emmanuel Carrère, fils de maman, jusqu'au kouglof verbal sué par Mathias Enard qui se croit le fils de Balzac, ou au mage de pacotille Yannick Haenel confondant une pellicule de peau saponifiée de Philippe Sollers avec le rayonnant aleph dont parle Borges, en passant par tous les animalcules, têtards, plantigrades, etc., sollersiens ou pas, et toute la clique écouillée mais pas moins cacographique des éditions POL, tant d'idiotes intarissables aussi, et puis tous ces écrivaillons n'ayant rien à dire mais, tel un Sylvain Tesson fils de papa, le disant quand même, devant un parterre de crétins et, hélas pour les mâles idéalistes, s’il en reste, d'idiotes à cyprine hypokhâgneuse.

Marien Defalvard ne rigole pas c’est une certitude, plus d’un événement, d’ailleurs, lui a apparemment passé l’envie de rigoler, lui dont l'esprit de sérieux passera pour de la prétention; or, de la même manière qu’il en va pour les grands textes, les grands auteurs ne sont jamais prétentieux, puisque ce sont ceux qui jouent à paraître ce qu'ils ne sont pas, des écrivains, qui le sont, et au plus haut degré, comme tant d'exemples suffisent à nous en convaincre, de l'indigent Emmanuel Carrère, fils de maman, jusqu'au kouglof verbal sué par Mathias Enard qui se croit le fils de Balzac, ou au mage de pacotille Yannick Haenel confondant une pellicule de peau saponifiée de Philippe Sollers avec le rayonnant aleph dont parle Borges, en passant par tous les animalcules, têtards, plantigrades, etc., sollersiens ou pas, et toute la clique écouillée mais pas moins cacographique des éditions POL, tant d'idiotes intarissables aussi, et puis tous ces écrivaillons n'ayant rien à dire mais, tel un Sylvain Tesson fils de papa, le disant quand même, devant un parterre de crétins et, hélas pour les mâles idéalistes, s’il en reste, d'idiotes à cyprine hypokhâgneuse.Marien Defalvard, lui, comme le prouve chacune des critiques que j'ai consacrées à ses trop rares textes, est un monstre qui va finir par devenir absolument unique, puisqu'il est tout entier composé par le langage. Lui-même le dit, et cette affirmation suit de quelques lignes à peine une distinction entre deux types d'écrivains, ceux qui creusent (Paul Gadenne (2) d'un côté, dont L'Avenue constitue comme un palimpseste et l'horizon si tentateur, à la fois esthétique et ontologique, peut-être même théologique, de L'Architecture, et Nabokov de l'autre, celui des écrivains qui se donnent au monde, vont vers lui, le dévorent en quelque sorte); d'abord, donc, la confession de l'auteur, qui écrit que sa «dépendance aux mots était une dépendance de drogué, la dépendance de l'opiomane ou du cocaïnomane malheureux, qui connaît sa dépendance mais aime à l'éprouver avec une espèce de gratuite répétitive ou de répétition gratuite, et l'éprouve avec une volupté incomparable dans le moment de la piqûre» (p. 150); ensuite la volonté de creuser, indissociable de la première, puisque le puits ne s'enfonce que dans les différentes couches que compose le langage, Defalvard appartenant, comme Gadenne donc, au «type de ceux qui creusent, qui creusent une intuition initiale, un terreau, qui tournent en vrille à l'intérieur d'une obsession» ou bien «de quelques obsessions, tout au plus», et nous retrouvons là un propos similaire à celui d'Ernesto Sabato, obsession de l'origine donc, soit «le type de ceux qui s'enfoncent à l'intérieur de ce qu'ils connaissent, ont connu, croient connaître» mais qui soudain, «sous la lumière verticale de la langue, fausse évidence», paraissent ne plus rien connaître du tout, «ainsi que le moi se défait, se défait comme une poignée de sable dans la main, à mesure qu'on creuse cette intuition fondamentale, initiale, à coups de burin, martèlement après martèlement, et la galerie n'est jamais qu'une piste inconnue qui s'éclaire centimètre à centimètre, dans l'ignorance fondamentale et dans un défaut de connaissance sensitive à peine remboursé» par ce qu’il faudrait nommer, selon l’auteur, «l’intuition du monde, avant la brume fixe du langage et les métaphysiques sclérosées» (p. 148), comme s'il s'agissait de ne retrouver que ce qui, à une époque de notre vie, a pu nous sembler être une évidence telle qu'elle pouvait se passer de langage mais qu'il nous faut désormais, pour retrouver, creuser toujours plus profond, comme le montrent les exemples du Tunnel de William H. Gass ou bien, puisqu'il s'agit aussi finalement de creuser un terrier qui va tenter de s'approcher le plus près possible du Minotaure dans son labyrinthe, 2666 de Roberto Bolaño.

Quelle strate primitive, quelle couche souterraine du langage le personnage de Marien Defalvard espère-t-il toucher au moyen de sa puissante foreuse ? Telle «saillie originelle, cette proue originelle, cette valeur quasiment intouchable qui est contenue dans ce qui précède à cet exercice de creusement» et qu'il nomme, en italiques, les grandes intuitions de la connaissance de l'origine (ibid.) ? Ou, plus simplement, telle période précédant l'adolescence, telle source d'eau vive, la «non-transitivité esthétique, l'intransitivité liquide et flottante qu'on pouvait à bon droit prendre pour la vérité terrestre, mais dont on savait bien que, pour subtile qu'elle était, elle n'atteindrait jamais aux miracles de force d'impressions, d'émotions, du premier sentiment devant le premier imagier moralisateur pour petits garçons français, aux crayons taillés et lisses comme des galettes de métal sur leurs pupitres de brocanteurs au bois invisible sous les inscriptions en nuées» (p. 146).

Il faut en tout cas à tout prix tenter d'atteindre ce que d'autres que Marien Defalvard, s'inspirant plus ou moins des notions de théologie chrétienne, ont appelé la réelle présence, certes du Christ dans l'hostie mais, transposée à la linguistique, de la vérité dans et par la langue, vérité de la sensation, de la pesée, de la pesanteur eût écrit Carlo Michelstaedter et, pour Marien Defalvard, tentative de percer en avant de «cette matière accumulée de la vie, cette matière mi-vivante mi-morte, molle, trépidante et énorme, qui s'interposait entre soi et la première énergie, le premier absolutisme du sentiment éprouvé», provoquant une rencontre inouïe, le vitalisme et la vie se confondant, tout comme, «chez Bergson, avaient un temps rêvé paru se confondre les deux sources de la morale», avant bien évidemment «de se séparer pour de bon, d'accomplir la catastrophe qui était le destin humain» (ibid.).

Le Mal ou le monde cassé ? Un peu trop simple !

La critique journalistique française, profondément inculte, pourra accuser Marien Defalvard de tous les maux, d'être un génie ou un fou, les deux peut-être, une idée si parfaitement stupide et, surtout, ignoble, qu'elle finira même par griller le dernier neurone disponible dans le cervelet de Frédéric Beigbeder ou de sa consœur en facilités Élisabeth Philippe, mais nul je crois ne pourra l'accuser de se fourvoyer, ni même d'être un naïf, de tenter d'approfondir, dans et par le langage, une quête qu'il sait par avance condamnée à l'échec : «l'art était une prison sans autre porte de sortie que l'abolition terrestre de la conscience» puisque, «à mesure qu'on était entré en lui, c'était la vie, dans sa matière cette fois directe, dans son pathos risible mais fécond, c'était la vie» qui, tout simplement, «dans l'inconscience, avec la sournoiserie et la lenteur de l'inconscience, mais pour s'accomplir alors absolument», s'était «retirée de nous» (p. 147).

Peut-être, comme ne cesse de nous le rappeler le narrateur du livre, et ces passages sont de véritables cris de douleur, peut-être Marien Defalvard a-t-il connu le «grand chant indolore et pur qui précède la connaissance de la vérité, mais qui a sur elle des aperçus sans pareil, des aperçus de rapace incommodant, dans l'adolescence du monde» (p. 158) à l'âge de ses quinze ans; toutefois, cette connaissance de la vérité, donnée à la fois par le langage comme jamais possédé, mais dans son absence même, la maîtrise parfaite, complète, géniale de la langue apportant une vision perçant loin, au-delà, donc, de ses propres rives, vers un horizon qui n'est plus le langage mais ce qui l'attire et le repousse dans un même mouvement de houle prodigieuse, toutefois, cette connaissance de la vérité s'est très vite doublée, comme chez le très grand Carlo Emilio Gadda, d'une connaissance de la douleur autrement plus térébrante, sourde dans son inquiétante proximité, dans sa lancinante dévastation, dans l'exposition de son crucifiant paradoxe : «Soit je continuais à vivre avec ce niveau exceptionnel d'intensité, d'imagination, de sensitivité, de profondeur», Defalvard nous assurant qu'il pouvait ainsi continuer à écrire comme il écrivait alors, «avec les mêmes pointes inouïes percées dans le réel, une mélancolie charriant d'aussi vastes espaces, d'aussi vastes emblèmes, une langue aussi nue et inconnue des autres», soit, en éprouvant «cette terreur continue de la surexistence», «finir par en mourir, ou par en tuer». Il faut donc se résoudre à revenir à la normale, redevenir «un être humain sensible mais normalement sensible, intelligent mais normalement intelligent, intellectuel mais normalement intellectuel, avec une jolie forme de phrase aux ondulations connues et une satire que n'importe qui aurait pu écrire», donc «plus rien de génial, de neuf», «plus jamais cette langue que personne, nulle part, n'avait vu écrite» (p. 159) et, même si le nom tant attendu ne vient pas à la suite de pareille confession, celui de Rimbaud bien sûr, qui, sur ce chemin dangereux, a précédé Marien Defalvard de toute la puissance de son intransigeante force d'âme, c'est bel et bien au poète aux semelles de vent que l'on pense, écrivant, dans sa lettre la plus fameuse à Paul Demeny, que la «première étude de l’homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière; il cherche son âme, il l’inspecte, il la tente, l’apprend. Dès qu’il la sait, il doit la cultiver; cela semble simple : en tout cerveau s’accomplit un développement naturel; tant d’égoïstes se proclament auteurs; il en est bien d’autres qui s’attribuent leur progrès intellectuel ! — Mais il s’agit de faire l’âme monstrueuse : à l’instar des comprachicos, quoi ! Imaginez un homme s’implantant et se cultivant des verrues sur le visage».

Je ne sais quelles sont les verrues (mais il y en eut assurément, comme l'indique chaque ligne, cristallisation d'une monstruosité subie tout autant qu'infligée !) que Marien Defalvard a cultivées sur son visage, mais il eût assurément pu faire sien le déchirement rimbaldien, celui de la joie avant que d'être, rendu à la rugueuse réalité d'une vie solitaire, pauvre et même misérable, débarrassée de ce qu'il appellerait lui-même ses rinçures, autrement dit les textes qui allaient révolutionner toute expérience d'écriture un peu sérieuse à la suite de l'aventurier, celui donc de la joie de la pure découverte, de l'orgueil princier consistant, selon Nietzsche, à devenir un nommeur, avant que d'être celui de l'échec, de la désillusion terrifiante : «Qu’il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innombrables : viendront d’autres horribles travailleurs; ils commenceront par les horizons où l’autre s’est affaissé !».

Je ne sais quelles sont les verrues (mais il y en eut assurément, comme l'indique chaque ligne, cristallisation d'une monstruosité subie tout autant qu'infligée !) que Marien Defalvard a cultivées sur son visage, mais il eût assurément pu faire sien le déchirement rimbaldien, celui de la joie avant que d'être, rendu à la rugueuse réalité d'une vie solitaire, pauvre et même misérable, débarrassée de ce qu'il appellerait lui-même ses rinçures, autrement dit les textes qui allaient révolutionner toute expérience d'écriture un peu sérieuse à la suite de l'aventurier, celui donc de la joie de la pure découverte, de l'orgueil princier consistant, selon Nietzsche, à devenir un nommeur, avant que d'être celui de l'échec, de la désillusion terrifiante : «Qu’il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innombrables : viendront d’autres horribles travailleurs; ils commenceront par les horizons où l’autre s’est affaissé !».Le personnage de Marien Defalvard, qui n’hésite pas à proposer, en guise d’impératif catégorique, une «consomption du Moi» (p. 70) et qui, comme l’implacable Kurtz, chérit son «projet» (p. 58) est, à l'évidence, l'un de ces horribles travailleurs, que nous devons non seulement saluer mais encourager tout autant que plaindre, car ils sont de la race fière qui n'hésitera pas à se sacrifier pour aller chercher et trouver de la nouveauté. Et même si Rimbaud, de guerre lasse, épuisé par la fièvre, s'est affaissé, Defalvard, lui, pour l'heure continue, tant il est évident que cette Architecture, dont j'avais lu une version (la première ? Non, assurément, une parmi bien d'autres !) voici bien des mois et qui n'a rien à voir avec celle, définitive puisqu'imprimée, dont je viens d'achever la lecture, n'est qu'un des pans de l'édifice qu'il projette de construire, dont il a du reste d'ores et déjà érigé plusieurs pans plus ou moins imposants, le plan de ce livre-là pouvant même paraître incomplet puisque deux parties manquent (la cinquième et la sixième) et que le texte, parfois, se contente de renvoyer le lecteur vers tel autre (cf. p. 32), comme si Marien Defalvard n'écrivait qu'un seul texte, banalité appliquée bien évidemment à tous les grands écrivains, reproche idiotement marmoréen que tous les imbéciles, d'âge en âge, leur jettent à la figure mais qui, dans le cas douloureux et fascinant qui nous occupe, prend une alacrité toute particulière, une pure évidence.

Cette intention globalisante, dont nous ne pouvons bien évidemment que pressentir à quelle hauteur elle s'élèvera, et quelle sera sa forme concrète, est architecturale et donc, allais-je écrire, mais on me fera peut-être quelque mauvais procès contre cette concaténation qui à mon sens est directe entre les deux propositions, donc volontaire et, plus que cela, réellement autoritaire. Bien sûr, même les sots auront pu remarquer que la tentative esthétique de Marien Defalvard, parce qu'elle réagit, par exemple, contre le saccage de Clermont-Ferrand dû à une idéologique politique de la ville résolument désastreuse, est réactionnaire (3), mais ce mot est à entendre au sens le plus politique, premier, du terme : c'est ainsi que j'affirme que L'Architecture mais, surtout, chaque ligne publiée de l'auteur, est, tout autant, politique, ne cherche pas tant, comme tous les sots, à reconstruire un passé ridiculement idéalisé qu'à tirer la plus enivrante conscience de la ruine. Je me dis parfois, en cachette bien sûr, que si Marien Defalvard peut être traité de monstre c'est parce que, comme le héros de Dissipatio de Guido Morselli, peu lui importerait, en fin de compte, de se retrouver dans la situation du dernier homme vivant sur Terre : il continuerait d'écrire ce qu'il écrit, en l'absence même de toute possibilité de publication et, dépourvu d'autre public que lui-même, il s'infligerait la lente et perpétuelle rumination consistant à mâcher et remâcher le langage, puis à tout aussi lentement l'incorporer à son organisme, ultime possibilité d'émission d'une voix articulée, alors qu'un soleil boursouflé et sanguinolent n'en finit pas de s'éteindre à l'horizon vide.

Voyez-le en tout cas évoquer les si pesants discours sur «un certain déclin», qui ne sont peut-être, «en somme, comme la distance prise un jour avec l’orbe du langage, que question de répétition, d’accoutumances : comme nous ne pouvons pas admettre l’existence de certains mots qui nous heurtent ou nous dégoûtent, et que nos prochains, ceux qui sont venus après nous, trouvent aussi naturels que les pierres, les arbres ou l’eau, de même nous conférons toutes les vertus à la civilisation de nos enfances, quand ce qui jaillit après notre maturité et annonce déjà notre mort ne nous appartient pas et nous blesse, nous le méprisons et le calomnions, et que ceux qui y naquirent ne paraissent pas avoir idée qu’il ait pu, un jour, en être autrement» (p. 53).

De la (saine) réaction, et de la mauvaise, le petit fascisme ordinaire, banal, et si prévisible sans ses chimies psychologiques, à la Renaud Camus (Kmu)

Immédiatement après le passage que nous venons de citer, et qui explique assez originalement l’idée de décadence ou, plutôt, la perception que nous en avons par le langage (mais qu’est-ce que l’auteur n’explique donc pas par le langage ?), Marien Defalvard évoque celui qu’il a beaucoup lu, Renaud Camus, sans toutefois le nommer précisément : «Entendez bien les paroles de ceux qui parlent décadence, entendez leur servile malheur, surveillez leurs manies; leurs inflexions plaintives et essoufflées ne trompent pas : ceux-là ne parlent jamais que de la perte de leurs phrases, et de la souffrance qu’il y a à naviguer dans un monde où une autre langue dorénavant a cours. Les voilà exclus du monde par le langage, par ce qui les y avait fait pénétrer – exclus sans possibilité de retour» (p. 54). Qu’est-ce que Renaud Camus, au sens le plus usité mais aussi le plus profond du terme ? : rien d’autre qu’un dépossédé, un déclassé même, ce qui, pour le petit-bourgeois jouant les châtelains, doit être quelque chose comme la pire des insultes qu’on peut lui adresser. Et Marien Defalvard d’enfoncer le clou dans cette analyse que je cite in extenso, et qui conviendrait parfaitement, au premier chef, à l’institution ecclésiale contemporaine, à la modernité catholique française, ayant elle-même sapé ses propres fondements, et qui non seulement n’est plus de taille pour lutter contre un Islam qui a su se préserver du suicide solipsiste, mais mérite probablement, d’un point de vue tout autant historique que spirituel et ontologique, d’être balayé par ce dernier : «En vain tentera-t-on de nous convaincre que notre enfance et notre adolescence, institutionnelles, dogmatiques, marquées, se sont produites parmi un monde d’institutions qui avaient déjà tout abandonné, tout trahi d’elles-mêmes, qui avaient déjà renoncé à leur substance première; leur modernisme lui-même assassin passera pour une belle marque de sauvegarde nostalgique; leur langue putréfiée, en lambeaux, pourrissante, semblera pleine de beautés : la beauté ne serait pas dans le langage, mais dans le travail du temps à l’intérieur de lui. Et même si l’ordre des choses revenait à reprendre, par la suite, le parti du passé, le parti naturel du passé pour ainsi dire, abandonnant le paradigme de premiers temps outrageusement modernes, nous préférerions toujours, dans la partie intérieure de nous-mêmes qui échappe à la société, cette modernité incestée, abjectée, inqualifiable : car elle se sera informée d’une nuance d’antériorité qui donnera même à ses effondrements la possibilité d’une recréation, à ses lignes de casse des lignes de fuite, à son nihilisme dénué de profondeur une profondeur par procuration. Tant est puissante l’absence de l’idée d’antériorité dans les premiers âges de la vie» (pp. 54-5).

Notons que le narrateur, et sans aucun doute Marien Defalvard lui-même, et cela dès les toutes premières pages de son texte, affirme qu'il n'aura pas «de vérité dans l'entreprise de la politique» puisque «la vérité est ailleurs, dans le langage; dans l'emprise entière du langage sur la conscience, dès le lever» (p. 13), ou encore que le langage et rien d'autre est resté sa seule autorité (cf. p. 125), mais c'est justement cette intériorité qui est politique, bio-politique même, comme l'écrirait, à la suite de Foucault, Agamben et, pour le dire franchement, totalisante, totalitaire. Tout bon lecteur aura, au bout d'une page lue de Marien Defalvard, ressenti cette très étrange sensation, parfaitement indéfinissable, de se faire happer ou, mieux, que les mots qu'il lisait avaient la faculté peu rassurante de se planter en vous, au plus profond de vous, forant et forant dans un mouvement de folle giration, pour se loger au dernier recès de la conscience, à cette fine pointe dont parlait Maître Eckhart, à la fois lieu de contact entre l'âme et Dieu et, pour autant, chambre forte où même Dieu ne pouvait prétendre aventurer Son regard.

De l'expérience totalitaire à celle de l'univers carcéral ou celui de l’asile psychiatrique, il n'y a qu'un pas, et c'est ainsi de la geôle du langage que Marien Defalvard évoque son expérience térébrante de la parole, et c'est à la source de la parole et, je l'ai dit, avant même celle-ci, à ce «monde où l'on se passait parfaitement de la vérification du monde par le langage» (p. 20), auprès de «la présence absolue, la présence parfaite d'un monde sans confirmation, existant présentement dans des formes absolument révélées, absolument sensibles, d'un monde clarifié par sa propre présence» (p. 22), qu'il faut tenter magiquement, monstrueusement, de remonter, afin de pouvoir de nouveau espérer écouter «les esprits virgiliens s'accoster à de grandes baies blanches, à des falaises couleur de brebis s'écharpant sur la mer, s'effondrant sur l'eau métallique» (p. 14).

C'est depuis le lieu même de la destruction, Clermont-Ferrand considérée comme «une expérience physique unique, sans nom, celle d'un lieu où le Beau a été, d'un geste définitif, congédié pour l'éternité» (p. 31), qu'il faut parler et écrire, Clermont-Ferrand évoquée comme matrice du seul avenir qui attend la France et l'Occident tout entier ou plutôt, que nous pouvons d'ores et déjà voir autour de nous, jour après jour, morne étalage de mobilier urbain, de travaux perpétuels, de bâtiments laids, dont nous ne sommes rien de plus que les occupants éphémères, remplaçables par d'autres, à l'ère de toute reproductibilité technique, même et d'abord celle de l'homme. Les dernières pages de L’Architecture évoquent la discussion (ou plutôt, le monologue d’un employé de la Ville) qui, à peine gêné, ne craint pas d’affirmer à son interlocuteur que Clermont-Ferrand est devenue une citée tellement laide que c’est le beau qui serait le destructeur (cf. p. 290) ! C'est ainsi que la catastrophe peut être très rigoureusement associée à l'architecture, mais d'une façon bien différente de celle qui apparaît dans les milliers de pages éplorées et dolentes de Renaud Camus (que Defalvard orthographie, savoureusement, Kmu et même, ailleurs, Kμ, car celui-ci n'est plus que slogan, et sigle qu'eût pu disséquer un Klemperer), le vieux faune gersois pleurnichant sempiternellement sur la laideur insigne des crépis et autres badigeons inesthétiques, appelant de ses vœux saugrenus la reconquête d'une France éternelle qu'il a été le premier à bafouer lorsqu'il chassait le bel Arabe achrien dans les backrooms des boîtes new-yorkaises; nous pourrions même prétendre, en guise de paradoxe facile, que l'architecture est la catastrophe qui n'est pas pour demain mais qui a déjà eu lieu ou, si elle était pour demain, c'est en fait parce qu'elle serait toujours secrètement exposée sous nos yeux, comme le motif dans le tapis de James et, tout autant, la bête dont la robe fauve lui permet de se fondre dans la jungle : tout près de nous, près à pouvoir bondir sur nous, nous sommes donc déjà morts avant même que de ressentir un quelconque danger, Marien Defalvard, comme W. G. Sebald du reste, ne cessant de clamer cette évidence qui, à ses yeux, a la pureté et l'éclat d'une arête de métal dressée par le cerveau bâtisseur d'un architecte (Deus sive Architectura) pressé d'inscrire son nom dans l'histoire de ses semblables, et bâtisseur à proportion qu'il aura détruit, qu'il aura installé le chaos comme édifice insoupçonnable et à part entière cependant de notre ère ravagée : «La catastrophe était survenue, voilà ce que me présentait l'architecture, depuis le début, depuis l'orée de mon arrivée, de ma survenue dans ce lieu; la catastrophe se montrait dans la ruine volontaire, dans la destruction volontaire, dans tout cet espace minutieusement, désirablement ruiné, rendu présentable pour toutes les forces négatives, temporelles, pour toutes les pulsions de mort affichées sur les banderoles au fronton des municipalités» (p. 34).

Il s'agit en tout cas de tenir le pas gagné «dans ces débris d'années sans substance : sur ce vide, sur cette apesanteur, ce défaut d'être et cette blafardise extrême des discours ressassés» (p. 199), et aussi, je l'ai dit, parvenir à retrouver l'idée de la valeur du nom, auquel le personnage de Marien Defalvard ne semble pas, ce qui est normal, avoir prêté une attention maniaque : «Je l'avais prise pour une seconde nature, qui resterait tant que le reste aussi serait là : le soleil, la haine de soi, les démangeaisons de la honte, la mémoire consolatrice. Je n'avais pas compris qu'il était une possession difficile, qui avait mis des millénaires à se donner, et sur laquelle on ne veillait jamais trop; que les empires qu'il délimitait, que l'on croyait pouvoir retrouver intérieurement si leurs noms venaient à manquer, cessaient tout à fait d'être quand ils n'étaient plus dénommés. La punition était là : à portée de vue, plus rien que l'innommable», celui-là même qu'un père et son fils ne cessent de traverser en marchant durant des mois sur une route autour de laquelle plus rien de vivant (animaux, arbres, plantes), hormis des hommes devenus (plus que redevenus) cannibales, n'existe, et alors que la trame du langage s'effiloche. Dans les deux cas, chez Marien Defalvard comme chez Cormac McCarthy, «le nom réellement s'était coupé de la réalité qu'il avait couvert[e] un temps» (p. 194) mais les toutes dernières lignes du roman de ce dernier, si elles ne nous rassurent point complètement sur le devenir de l'enfant ayant réussi à trouver refuge au sein d'une famille elle-même errante, nous assurent toutefois qu'un futur est encore possible, alors même que, pour Marien Defalvard, rien ne peut renaître de notre époque puisque celle-ci est «entièrement désymbolisée, et dont les coutures, armatures, architectures ont depuis longtemps lâché» (p. 182).

Si la pensée d’un nouvel ordre politique, la volonté de faire «entrer l’esprit dans un ordre nouveau» (p. 263), dressé sur les ruines plus vraiment fumantes du christianisme, n’est pas la tâche proprement politique de Marien Defalvard, qui jamais n’a prétendu être un théoricien de cette sphère, mais bien davantage sa crainte devant l’effort réellement inhumain qu’il exigerait et même, sans parier sur la possibilité de ce dernier, sur le terrain préalablement rasé et désinfecté de toute modernité, il n’en reste pas moins vrai que nous pourrions lire L’Architecture comme un manuel de survie, l’émission bouleversante d’une parole claire écoutée autant que lue «dans le contexte d’abjection féroce et de régression anthropologique où nous étions forcés de vivre, la possibilité existante pour la base morale d’un devenir» (l’auteur souligne, pp. 46-7) ou encore, comme il l’écrit une page plus loin, «la possibilité d’un nouvel acquiescement moral pour l’espèce, qui la détournerait de la désymbolisation moderne avant que le gouffre ne soit absolument ouvert», que la bouche d’ombre ait tout avalé et tout recraché et que l’idée même d’un monde où avait pu exister, sur du papier massicoté ou non, cet imaginaire moral, devienne l’Atlantide inconnue – quand le ressac de barbarie serait, ainsi qu’un parachèvement architectural, absolument réalisé» (l’auteur souligne). Ailleurs, pourtant, le personnage de Marien Defalvard avoue sa lassitude : il n’y croit plus, sauf peut-être à parvenir à écrire sur ce sujet qui le taraude, la transition du christianisme, vieux de dix-neuf siècles, vers le socialisme, long d’un siècle et demi et, maintenant, le paganisme (cf. p. 273). Mais la partie est jouée car la valeur a disparu, et toutes nos simagrées et ventriloqueries suspectes et fausses n’y feront rien, car la valeur, maintenant, n’est tout simplement plus, «la valeur, à l’état pur, brut, au commencement du monde, au commencement pour chacun de ce monde» (p. 273, l’auteur souligne), véritable réalité à étreindre et pas seulement ombre dans la caverne de Platon, encore une fois, décidément : réelle présence.

Le sabordage de la figure du père : vers l’anomie planétarisée

La perte du langage dans sa pure transparence, l’oubli des «mots fertiles», des «mots alluvionnés», des «mots qui portaient en eux un ressac évident» (p. 45) indique l’effondrement de l’ordre symbolique, de toute matrice pérenne de représentation. Si le centre est perdu, comme l’a déclaré Zissimos Lorentzatos, point ne sert d’essayer de le retrouver car, alors, nous ne ferions que singer une grandeur passée, et recomposer de ferblanterie et de toc une cité puissante, rationnelle, naturelle allais-je écrire, reliant la terre au ciel, toutes les dimensions de la vie à une transcendance qui, loin d’être reléguée dans quelque inatteignable Empyrée, se diffusait dans les actes les plus humbles, cimentait de sa pâte symbolique les événements en apparence les plus éloignés les uns des autres.

Beaucoup de pages, énormément de pages évoquent la figure du père, dans L’Architecture et, comme pourraient le dire les journalistes s’ils avaient dépassé, de ce livre, la seule quatrième de couverture, le portrait que Marien Defalvard fait du géniteur de son personnage est résolument accablant, et je ne parle bien évidemment pas seulement d’une de ces stupides peintures psychologisantes derrière laquelle nos petits écrivains si amateurs de tranches de vie et de témoignages projettent, comme autant de crachats et de renvois de bile, leur ignominieux manque d’imagination, leur irrécusable absence de talent, fût-il seulement celui de la pénétration des entrelacs cachés des comportements et des actes. C’est bien simple, un seul jeu de mots résume la relation entre Marien Defalvard et la figure du père, du moins telle que l'évoque son narrateur : «Il n’y avait après tout guère qu’une lettre d’écart entre les mots fils et fusil» (p. 227, l’auteur souligne). Le père, selon le narrateur, est un vide, une espèce d’ancien professeur de langues qui, comme celui que Bernanos dresse au centre d’une toile gluante, captive non point par son intelligence ni même sa bonté d’âme, sa générosité, mais comme pure béance : le père (et je ne puis m'empêcher de songer que, voici quelques années, je l'ai croisé, le vrai père de Marien Defalvard, lors d’un raout parisien, et je lui ai même serré la main), n’existe pas car il ne peut plus être rattaché à «l’intégralité de l’histoire familiale, celle du Nom», alors que le grand-père, pourtant point tant si éloigné de nous et d’eux, lui, aura existé dans une place et à une position qui ne seraient pas «de pure contingence historique» (p. 88).

Quelle est la blessure la plus intime du narrateur de Marien Defalvard, hormis celle, bien évidemment, qu’il n’évoque qu’à demi-mot ? Elle est celle de tous les logocrates, qui au sens le plus éminent ont parié pour un accomplissement esthétique indivisible d’un ordre moral, logique, harmonieux, symboliquement lié au langage : cette blessure intime est celle non pas de la perte de l’origine, sur laquelle, nous l’avons vu, l’écrivain ne se fait guère d’illusions, mais de la destruction de la filiation. Il y a donc dans L’Architecture, «comme chez tant une blessure de l’origine qui n’était pas toute son origine à elle seule mais dont il faisait une blessure structurale et dont il aspirait à contaminer toute l’humanité. Il fait porter au devenir de l’humanité la blessure propre de son origine, mais il en avait conscience, car il s’imaginait tout à fait une humanité future, viable, totalement désaffranchie, totalement encasernée, où l’art aurait disparu, où les prisonniers seraient châtiés tout le jour selon la Loi», soit «une humanité future détruite à hauteur de ce qu’avait été impossible, impossible son origine» (p. 118). Cette humanité ne sera pas forcément privée de langage puisque correspond, à ce figement des corps et des esprits, à leur punition kafkaïenne permanente et sans aucun besoin de justification, un langage lui-même dépourvu de frondaison, de tronc et de racines, «un discours unifié, unique, uniforme» dans lequel nous vivons d’ores et déjà, sous la chape duquel nous essayons de respirer, «sous ce parquet de plomb, sous cet orage arrêté» comme on vit «dans la nasse des phrases préconstruites» (p. 121).

Où nous approchons du vortex

Plusieurs fois, nous avons vu que le narrateur faisait signe, de manière assez énigmatique, vers un ou plusieurs événements dont il aurait été l'initiateur («un acte comme on en commettait autrefois dans les villes de foire, après la déroute, quand les bonnes grâces royales étaient en jeu : et que ni la contrition, ni le cabotinage, ni le pastiche ne sauraient rénover», p. 17) ou, bien au contraire, le cobaye, se croyant manifestement supérieur à ses congénères, puis rendu à la triste et douloureuse évidence, ce «sentiment de cette supériorité native, possédée, existentielle», «brutalement dissoute dans l’incompréhension et les gélules rondes semblables à des gélules pour animaux» (p. 217), les «formes d’aliénation heureuse» ayant été remplacées, englouties par l’irruption de «l’atroce» qui, écrit-il, lui est tombé sur les épaules (p. 226) : «mes nerfs, mes fabuleux nerfs ont été prodigieusement altérés, amoindris, lors de cet automne d’il y a quatorze ans, cet automne en forme de déchirure dans le papier kraft temporel» (p. 210). Ce motif, pour discret qu'il semble, n'en parcourt pas moins l'ensemble du texte, comme le Duc poursuit un enfant dans Le Cannibale de John Hawkes. Plus d’une fois, Marien Defalvard, en évoquant ce que furent les jeunes années de son narrateur et, surtout, ses années d’adolescence, avant de se retrouver dans «la singularité, ce bocal d’yeux sans nombre, qui pourrait devenir assassin» (p. 225) sans exutoire approprié, nous inquiète en évoquant «le langage de l’enfance et du désespoir, bas-reliefs qui parlent obscurément d’une même voix» (p. 95). Plus d’une fois, il évoque celui qu’il fut, prince en son royaume langagier, mais prince enfermé dans sa tour et qui, pour seule récréation, aura «bien caressé la langue», lui, «dans sa jeunesse : quatre mille pages ventrues entre [sa] quinzième et [sa] seizième année, rédigées dans l’évidence et une lenteur rapide qui ne peut cristalliser que dans les ors raides de l’adolescence» (p. 114).

Il est assez intéressant de constater que, dans L’Architecture, le Mal n’est jamais précisément nommé, bien qu’il puisse toutefois être appréhendé au travers de l’expérience de celui qui lit, surtout Macbeth et sa «phrase du Mal, la phrase qui venait éclater comme une fleur tropicale à l’intérieur des drames exotiques de la conscience, quand le meurtre» est aux aguets («And nothing but what is not»), ou encore écrit, comme si l’état de désarroi, profond, qui a été le sien n’était que le reflet d’une société privée de centre, de langage véritable; ainsi, plus d’une fois, Marien Defalvard évoque-t-il ce qui nous attend, ce qui, en fait, est déjà-là pour celui qui accepte d’ouvrir les yeux, «l’adoration paganisante de la race» redevenant «la piété des parterres, certainement la seule butée contre laquelle le nihilisme occidental, monté en neige, les yeux fous […] pourrait achopper sensiblement» (p. 77). Ailleurs, l’Arabe, surtout s’il est pieux, incarne pour les Français d’origine «l’insupportable de l’étranger» qui est, avouons-le, «l’insupportable du messianique» (p. 78).

Marien Defalvard, au rebours de tous les bêtas si platement réactionnaires du Figaro, de Causeur, de Valeurs Actuelles ou de L’Incorrect, ne verrait pas d’un mauvais œil non seulement quelque Grand Remplacement fantasmé et craint (et craint uniquement parce qu’il contreviendrait à la perpétuation de ses petits plaisirs) par la vieille chouette gersoise, mais une France devenir musulmane ce qui, peut-être, la préserverait de la barbarie contrairement aux opinions les plus courantes, la vraie barbarie et pas ces pénibles débordements auxquels un Michel Houellebecq a du reste fait un sort consensuel dans Soumission, non : la barbarie sacrificielle, celle qu’instaure, dans le «dernier Occident effondré» (p. 25), la perte de la langue saccagée, volontairement saccagée par les Français eux-mêmes, la perte du culte catholique, lui aussi volontairement abandonné et même saccagé par la communauté de fidèles qui n’en peuvent plus de se tenir à la hauteur que commande une religion à laquelle plus personne ne croit, et eux d’abord. L’Architecture prend, à cet égard, une coloration prophétique lorsque le narrateur évoque la tranquille réapparition du paganisme et de ses résidus, «l’éventrement païen définitif des choses» (p. 24), «ses mythifications, en langue commune et en horizon décisif», les Français se sentant véritablement «supérieurs d’avoir abandonné les dogmes anciens, les vieux dogmes institués de leurs patriarches inutiles, pour être revenus à ces battues des premiers âges, à ces fois élémentaires du dorsal, des dents, de l’intestin» (p. 202), car c’est bien dans «cette absence de tradition sublimée», dans cette «désaffiliation subie, dans l’abandon des dogmes, dans l’ignorance malsaine des rituels», dans cette «désappropriation fatale», dans cette «inavouable et souffreteuse inappartenance, dans cette absence d’orbe traditionnel», que «lentement, laborieusement, les traditions des autres deviennent impossibles, inenvisageables» (pp. 202-3). Il faut admettre que «le retour au paganisme ne semble plus pouvoir être évité» (p. 220) et que, une fois l’anthropologie non seulement disparue mais évacuée de tout discours, constater que «l’homme n’était pas d’abord un mammifère structuraliste, mais d’abord un dément tenu par ses fantasmes comme un ange de Blake par les doigts d’un Dieu qui le pince sous l’aisselle – démence jamais apprivoisée, toujours recommencée» (p. 221).

Dès lors, c’est un «bourdonnement, un bourdonnement martelé et féroce» qui semble «sourdre dans les bas-côtés historiaux, prêt à surgir sur scène, dévastateur»; dès lors, c’est une «menace turbinant comme une hélice d’avion, épaississant l’air à mesure que s’accomplissaient les fantasmes, de plus en plus avides et boueux», dès lors c’est une menace qui plane «dans ce ciel bleu de désarroi, comme un conflit de civilisations prenant ses dimensions dans l’espace» (p. 203).

Aucun passage n’est plus saisissant que celui que j’extrais de la page 208 et qui, dans sa précision hallucinatoire, fait songer à telles scènes, de foule en déroute ou bien de foule désireuse de tout exterminer sur son passage, peintes par Andreï Tarkovksi dans Le Sacrifice et Béla Tarr dans Les harmonies Werckmeister adaptées de La Mélancolie de la résistance de László Krasznahorkai : «le Pouvoir politique comme objet de jouissance, de possession et de jeu, avec ses colifichets divers; la fascination adolescente des milices; la psychologie sommaire ou mièvre, et soudain burlesquement casquée; l’aveu politique, nationaliste ou fasciste, ou les deux, et la hutte couvée de ce désir morbide; l’idiome devenu peau, ou glaive, ou soleil blanc dans les yeux – enfin idiome sans Dieu; la fuite des femmes; l’organisation des bandes armées, réplétives, supplétives, mimétiques, buvant aux exemples d’abjection militaire ou politique les plus proches, les plus gonflés de sang : et une, deux, en marche sous les monts de bataille, derrière les palissades de joncs, dans la brume, avec ses compagnons moines-soldats pareillement délétères, pareillement demeurés dans une enfance jamais guérie, dans la fausse enfance du monde, parodique; les mises en scène narcissiques, le messianisme historique aux allures sans profondeur de pastiche à dessein, le désir jamais comblé de jouir de son jus blanc dans l’aisselle mouillée de la statue de l’Histoire, de faire son œuf, sa larve, une cloque de son jus intime sous le nœud de l’Histoire, là où elle bat – la manier aussi, l’Histoire, comme argile antihumaniste, poterie destructive; la confession en son fond enfin avoué, révélé de faillite intime; la faillite intime avouée : le fond de ce désir-là, des milices tenues prêtes, des crucifixions de spectacle, des folies musculaires, de l’hédonisme malade, du fantasme de soi en bouclier ou muraille solaire, le fond de ce désir c’est-à-dire l’impossibilité d’accéder à l’autre être, l’impossibilité de désirer, d’aimer peut-être un autre que celui que l’on voudrait devenir».

Le monde premier se matérialisait par le silence d’un langage ordonnateur, par le silence de la Création tout entière, non point le mutisme barbare mais le mystérieux silence du monde d’avant la Chute, selon Walter Benjamin alors que le silence suivant l’Effondrement sera, lui, définitif : «Quand rien ne serait plus dit d’un ordre des choses qui n’était plus tenable, quand le commentaire sournois, le dit du vaincu», «l’idéal non réalisé, tout l’orbe d’un ordre moral achoppé, qui venait voler sur le monde comme une dernière auréole pleine de narquoiserie, quand tout cela ne persisterait qu’en mémoire, et dans si peu de mémoires, et peut-être dans aucune autre mémoire que la sienne, alors nous saurions ce qu’était profondément un temps de barbarie» (p. 231). Alors naîtra, peut-être, «une nouvelle race d’hommes, née sur les décombres d’un monde emphatique et guerrier, une race pharmaceutique», qui «avait retenu le monde antérieur comme une grande citation, dont le monde ancien ne revenait se dégorger en elle que par citations» (p. 232).

La possibilité d’une source ou l’esprit enfin scellé à l’ordre

Un livre monstrueux, au sens que José Bergamín donnait à cet adjectif en évoquant le «monstrueux du romanesque», un livre monstrueux comme L’Architecture, dont la forme est éclatée comme les pensées de Pascal, dont plusieurs passages seraient la riche matière de plusieurs nouvelles, dont les trames s’entrecroisent mais aussi, ici ou là, s’enfoncent pour ne plus jamais reparaître que 10, 20, 100 pages plus loin, comme des nappes de résurgence charriant de nouveaux éléments, un tel livre n’est pas, bien sûr, comme l’affirment, par une si coutumière paresse qu'elle en est devenue une seconde nature, les pubards incultes qui désormais font la pluie et le beau temps chez les éditeurs, un tel livre n’est pas un roman au sens propre, j'allais écrire : romanesque du terme (une intrigue, des rebondissements, une multitude de dialogues, etc.), ou alors il les résume et subsume tous, comme 2666 ou L’Ange des ténèbres; un tel livre monstrueux, unique, à la fois plongée et anamnèse, somme totalisante autant que totalitaire, et pourtant d’une fragilité inouïe dans ses assises labiles, un tel livre a fort peu de chances d’être véritablement compris d’une poignée de vrais lecteurs et n’en a strictement aucune d’être évoqué point trop sottement par les journalistes qui considéreront cet objet comme un bâton merdeux leur poissant les doigts tout autant que les yeux; un tel livre ne peut donc que résonner dans «la salle vide de la dénomination», qu’on hésite (et justement grâce à de telles miraculeuses apparitions de textes) à prétendre être «close à jamais» (p. 127). Que faire, donc, pour tenter d’enrayer le mécanisme, apparemment animé d’un mouvement non seulement perpétuel, mais qui semble s’emballer, de «l’appareil d’inesthéticité» (p. 105) ? Que faire pour que puisse naître, de nouveau, un langage qui soit aussi cohérent, symboliquement, que l’architecture : je veux dire, qui parvienne à nous englober dans l’espace, à nous permettre d’y habiter et d’y bâtir, que faire pour que «chaque conjonction [retrouve] sa vertèbre, son ombre caressante», et que de chacune d’elles puisse à nouveau renaître «en fleur de pierre un palmier gothique, voussé, un peu terne, exemplaire pour le soutènement» (p. 79) ? Que faire, dans un monde si pressé non pas de devenir adulte, mais de nous transformer le plus vite possible en vieillard crevant, la bave au coin de la bouche, dans une de ces structures si médicalement adaptées qu’elles font de nous des cadavres ambulants, prêts à être jetés, pour reconquérir «l’enfance du monde», où les arbres «se faisaient et se défaisaient à l’intérieur d’une sphère de brouillard, à l’intérieur des Textes, de leurs replis, de leurs vieux sols faillés» (p. 86) ? En poursuivant la métaphore de l’enfance, que faire pour abaisser «la pensée et son dogmatisme, son pilastre, la gousse de langage dans laquelle elle sommeille, comme une suite de pois sauteurs» (p. 97) ? Que faire pour retrouver une concorde qui soit de nouveau «l’hospice et le paravent de l’existence» (p. 94) ? Que faire, surtout, pour retrouver la certitude «qu’un commencement du monde a sécrété un ordre directif, et que l’esprit comme la parole ne peuvent s’engouffrer en dehors de cette élévation, de cet ordre-là – même dans les territoires étranges, semblables à des yeux privés de leurs pupilles colorées, à des puits asséchés surgis en plein désert, de l’apophatisme, de la théologie négative – sans se perdre définitivement» (p. 98) ?

S’agira-t-il donc de découvrir, au milieu même de la destruction devenue «réalité totale, s’imposant à chaque élément qui la compose» (p. 31) et non plus seulement à la seule ville de Clermont-Ferrand, où «l’ancienne insalubrité avait été démise, mais pour être remplacée non par une forme nouvelle, une forme mieux venue, moderne, mais par une hésitation profonde sur la forme, comme si l’insalubre antérieur, ne voulant pas mourir, continuait de hanter les structures si précises, si sinistres, des immeubles blancs et noirs de quatorze étages, les placettes surélevées, en granulés marron, où s’entassaient pressings et penderies humaines, la masse anthracite et lustrée, mais salement lustrée, comme une usine électrique, du centre d'affaires» (p. 38), et cela alors même que ne serait plus du tout opérante une «dernière façon chrétienne des esprits» (p. 36) devenue non seulement totalement obsolète mais complètement ridicule, s’agirait-il donc de «découvrir comme on découvre l’herbe, au petit matin, de son sel de rosée nocturne, découvrir comme on découvre la peau de sa pellicule de fantasme», pour «la décevoir dans sa nudité visible, touchable, découvrir et emprunter, non pas façonner mais établir le palimpseste d’une langue inconnue parlée dans la première : dans le guet-apens du français», tâche grandiose qui ne pourrait s’accomplir que si elle s’ajointait intimement à la «vérité d’architecture rétribuable, irradiante, démultipliable, la vérité d’architecture qui pourrait se mouler sur […] la première obole fausse du fantasme, comme on retrouve une langue parlée d’aucun, une langue étrangère, un idiome inconnu à force de pétrifications, de subordinations, d’italique non familier et de bris grammaticaux, à force d’anacoluthes couchées comme des chênes vieux et de parataxes asyndétiques tordues comme des écrous dévissés», «retrouver, dans la langue française, une langue pour soi seul, inconnue de tous et aussi des passés, une propriété de langue impartageable», autrement dit «une langue habitant la langue commune comme l’architecture de la cité dans les architectures des autres» (p. 103) ?

L’intention est claire et, dans sa profondeur, elle dépasse follement celle de Rimbaud, qui a lui aussi entrevu la naissance d’un idiome magique, façonné par ses propres mains délicates et pourtant infatigables de noir travailleur du Verbe, quelque langue au nord du futur comme l’écrivait Paul Celan, soit l’advenue d’une réalité messianique qui saurait parfaitement se passer du si commun vecteur qu’est le langage pour faire imploser le monde, le dictionnaire labyrinthique qu’est le monde, la Machine débitant des Zéros et des Uns qu’est devenu le monde : «Celui qui me dirait qu’il n’a rien compris, je le comprendrais. Disons que j’essaie de fabriquer une architecture (ou d’écrire une langue ?) à la mesure de mon imagination – une langue (une architecture ?) qui soit le discours de mon imagination passé dans les hiéroglyphes français» (p. 131). Ce n’est pas tout car les différents ensembles et parties de cette architecture, indissociable du langage, doivent pouvoir être liés par un ciment qui, pour tenter de faire advenir et rayonner cette première profondeur qu’est «une transcendance habitable», doit lui-même être composé des ingrédients d’une «profondeur seconde, celle de la foi» (et qui, là encore, une fois de plus, rend inséparables les uns des autres les différents éléments composant le grandiose monument, bloc d’«impersonnalité des phrases», formant même une atmosphère selon Léon Daudet, tel «sentiment exclusif de propriété des termes mais partagé par une époque entière de la langue et de l’esprit, la chaleur farouche des imaginations qui s’élevaient et tentaient de bâtir géométriquement, humainement» cette transcendance plus haut mentionnée, «les échelons moraux gravis successivement à travers les textes comme des escaliers monumentaux, en tour de vis, gravis dans une solennité marbrée et nocturne, l’idéal qu’avait représenté ce français-là, partagé par tous dans une exemplarité du langage qui n’existait pourtant si profondément que parce qu’on l’avait relié à une profondeur seconde» (p. 262), également plus haut nommée.

Nous avons bien compris l’intention folle, sans doute impossible puisque, pas davantage qu’un Pierre Michon ou un Julien Gracq, Marien Defalvard ne pourra se dépêtrer de la glu de l’inauthenticité d’une grâce qui ne saurait être qu’imitée (cf. p. 263), intention folle et même impossible et pourtant d’une réelle humilité sous des dehors que les imbéciles qualifieront de prétentieuse illisibilité, nous avons compris quel était le but poursuivi par Marien Defalvard, et cela depuis son premier texte publié, Du temps qu’on existait qui n’est qu’une des nervures de celui que nous commentons, comme chacun des textes de cet écrivain de race et de génie n’est qu’une des nervures d’un texte qui tout entier, à la virgule près, est déposé intact dans son cerveau amputé, telle une marne où n’en finissent pas de se décomposer tous les vestiges de l’ancien monde, le nôtre, l’inesthétique, le totalitaire, le plat, l’alogal pour parler comme Jan Marejko, celui qui refuse les «phrases frappantes et battantes comme des portes laissées ouvertes dans le grand vent» (p. 153). Nous ne savons pas si Marien Defalvard finira, obscur et ignoré, plus secrètement blessé qu’il ne l’est déjà, comme un de ces horribles soutiers désignés par le Mage du Harrar pour reprendre le flambeau du labeur inimaginable, bien incapable du reste de seulement freiner de quelques secondes la vague nihiliste qui commence à recouvrir la surface de la planète, compléter la chaîne des esclaves du Verbe qui, avec ces derniers, est implacable et parfaitement oublieux de leurs efforts surhumains. Comme Martin Heidegger, Marien Defalvard est celui qui s’est permis «de réécouter lentement, paragraphe par paragraphe, toute la [littérature] advenue, pour lui cracher le morceau; dire ce qu’elle n’avait pas voulu dire; osé dire; pensé dire; pour lui faire avouer son contre-relief» (p. 265).

Puisse-t-il au moins, ne serait-ce que pour lui seul, le dernier écrivain (car, alors, nous serions tous sauvés) ayant si valeureusement lutté, tel Jacob, contre l'Ange qui bien sûr lui infligea une blessure, dont «la poche fêlée de sa tête – vieux sac de jute percé, vieille poterie brisée, pot de fer autrefois plein du lait moussu des temps juvéniles, cheval sauvage et sans remède échappé à travers une plaine brumeuse de Mongolie ou du Kazakhstan, miracle sans sève» (p. 278), puisse-t-il donc épuiser les délices de «la re-quête d’un don qui avait été immédiat, puis dérobé» puisque l’œuvre d’art est «toujours la retrouvaille avec Ithaque, un Ithaque qui revenait non sous les traits de la bucolique province «verte et modeste», mais sous ceux de ces nuits premières et fécondes, arrière-plans immortels d’un vertige créateur» (pp. 214-5), puisse-t-il aussi, enfin, quelque jour où la dernière parole humaine s’évaporera sous les rayons d’un soleil rouge boursouflé dévorant l’horizon minéral, trouver l’avenue menant vers cette architecture qui n’est pas autre chose que le langage, une arche de parole où tenter de retenir et de sauver, de résumer la Création, d’essayer de sauver de l’engloutissement définitif le mystérieux reste des vieux prophètes, «l’architecture du sens civilisé, lesté, jamais parodique, qui éclate dans les phrases elliptiques d’où on a fait sauter les attaches, les pieds-de-biche, les moignons prêts à faire tenir entre elles deux propositions incompatibles», cette architecture, affirme-t-il encore, «qui, dans la nature, n’aurait comme correspondance que l’orage, la saillance musculaire, fraternelle, éblouissante de l’inévitable orage d’été» (p. 249), pour parvenir à entendre, au-delà du silence (bien davantage que du vacarme et des hurlements, comme on le croit), du silence définitif accompagnant la barbarie qui n’aura besoin d’aucun mot savant, d’aucune phrase complexe pour se propager mais de rumeurs et de cris, du moins au début avant que le silence absolu ne vienne, plus tôt qu’on ne le croira, comme le montre Ernst Jünger dans ses somptueuses Falaises de marbre, «la langue partagée du four banal et de l’obole rassemblée sous la tente, la langue du sacrement commun à tous» (p. 230), l’essentielle pauvreté d’une réelle présence désirante et humble, que tant de cathédrales porteront à la lumière comme une rosace.

Mais cette quête, Marien Defalvard, comme Arthur Rimbaud, comme Hugo von Hofmannsthal, comme Carlo Michelstaedter, devra la poursuivre dans le langage, vers Dieu «qui se trouve dans le labyrinthe des mots, des caractères des étymologies et des diapasons souscrits : ô verbe insituable» (p. 299), mais aussi hors du langage et peut-être parvenir à se trouver, comme l’autre, dans quelque ruelle de Turin ou d’une ville à moitié ou totalement détruite par la folie des hommes, devant un cheval battu et il comprendra – mais «il se situait tellement plus avant dans la vérité qu’il ne pouvait parler que pour lui seul» (p. 296) – quelle sera «la nature du monde à venir», autrement dit : «l’avilissement général, les anciens chevaux battus lâchés par le monde, en hordes, l’œil trempé de larmes sèches, saccageant les anciens parterres et fouettant leurs maîtres, ou le souvenir de leurs maîtres» (p. 297) et, avant même que n’apparaisse, comme une nouvelle bête d’abîme (mais la dernière), «un homme plus jeune prendre le dessus sur d’autres, son pas claironnant, versatile et martial avancer plus nettement» vers le dernier homme qui sera peut-être aussi le dernier écrivain, avançant «avec une dureté de fantasme » qui ne sera plus «un fantasme chrétien, plus du tout» même puisqu’il sera «l’inversion exacte des anciennes valeurs», un «fantasme païen bien noir, bien large, bien obscène, et tumultueux, et jeune, qui se tenait à l’arrivée» (p. 300), cette arrivée qui sera donc notre fin, la fin de l’homme ayant bâti son humanité au travers des millénaires sur l’assise et l’architecture du langage, et alors tout sera consommé, et même les braises cesseront de luire dans la nuit universelle, le vide, le rien.

Notes

(1) Marien Defalvard, L'Architecture (Fayard, 2021). Je me permets de signaler, comme à mon habitude, quelques fautes, assez peu nombreuses finalement en considération de la densité du texte : il manque un des dans le membre de phrase «ou celui [des] Hespérides», p. 43; un «que» est à supprimer p. 45, dans la phrase «et finissent dans le sacrifice de tout ce qu’on voulait présenter»; «parturientes» et non «perturientes», p. 65; un y est manquant dans la phrase «comme il [y] a des mythes accrochés», p. 125; que et non «quie lui-même», p. 156; le participe passé n’est pas accordé dans le passage suivant : «le nom réellement s’était coupé de la réalité qu’il avait couvert[e]», p. 194; ou et non «où dans l’inconscience», p. 214; «Union Soviétique», comme c’est le cas dans le reste de l’ouvrage puisqu’il désigne une avenue clermontoise, prend un trait d’union, p. 228; page 232, je trouve un «marchinée» inconnue des dictionnaires, mis sans doute en lieu et place de machinée; commencent et non «commencement», p. 248; il manque un e à «bouche inutile présenté[e]», p. 259; un de serait plus logique qu’un «du» dans «l’absence totale du raffinement», p. 269; le titre du dernier roman de Paul Gadenne, Les Hauts-Quartiers, est à mettre en italiques, p. 272; «outre-tombe vécu[e]», p. 277. Signalons encore quelques répétitions malvenues de termes comme «indifférence», p. 134 ou encore le verbe définir («définissant et «définissait»), p. 140.

(2) Paul Gadenne, que Marien Defalvard a parfaitement raison de rattacher directement à Kierkegaard puisque l'écrivain fut, comme le veilleur de Copenhague, hanté par la question de la reprise (ou répétition) est une de ses plus solides admirations littéraires. Il l'évoque, ailleurs, en parlant de «l'immortel auteur de La Plage de Scheveningen», p. 162.

(3) Je tiens bien évidemment compte de la précision que Marien Defalvard apporte sur ce qu'il entend par réaction, qui ne modifie pas essentiellement notre propos puisque, tel qu'il entend cette notion, c'est bien davantage un Renaud Camus, fondamentalement moderne et même hyper-moderne, serpent faussement inoffensif, in-nocent tout occupé à contempler sa «reptation solipsiste» (p. 193), qui est concerné puisque, dans l'esprit de ce dernier, il s'agit en effet de rebâtir, en ayant donc l'horizon d'un progrès indéfini sans cesse en ligne de mire : «Le passé a été pour moi une force d'attraction non pas tout à fait intellectuelle, pas historique, mais éthologique : c'est en quoi la Réaction, qui est déjà beaucoup trop consciente, trop affirmée, et qui est toute habitée d'esprit positif (c'est particulièrement sensible chez les théoriciens politiques : il s'agit de bâtir un retour vers l'arrière, exactement comme on a bâti Rome), je n'ai pu frayer avec elle que par la bande. Dans les profondeurs, ce goût de l'arriération passait au-delà de la conscience qu'on pouvait en tirer» (p. 190). Ainsi, Renaud Camus, comme tant de ses petits éphèbes suiveurs, se masturbe «sur la Nation, le Passé; sur la Patrie pour ceux qui n'avaient pas eu de père; ou même, pour les plus téméraires, les plus amers, les plus détraqués, sur la Race» (p. 200).

Imprimer

Imprimer