Rechercher : Achab (Séquelles)

Raphaël Enthoven à Saint-Raphaël : un télévangéliste en action, par Gregory Mion

Platon, Gorgias.

«Car, le plus souvent, que font les hommes dans l’aveuglement de la passion ? Ils attribuent à l’objet de leur amour des mérites qu’il n’a pas.»

Lucrèce, De rerum natura.

«Personne ne parle de nous en notre présence comme il en parle en notre absence.»

Pascal, Pensées.

Le drame de Raphaël Enthoven procède d’une regrettable et désormais fréquente délocalisation de la philosophie. À une époque où presque rien n’échappe à la tyrannie du spectacle et du retour sur investissement, la philosophie commence peut-être encore dans les bibliothèques et elle trouve opportunément son point de chute dans les vidéothèques. En cela précisément, le philosophe n’est plus un homme d’écriture patiente ou de dialogue initié à l’improviste dans une rue d’Athènes, mais il s’est corrompu sur des estrades médiatiques où le vulgaire le dispute à l’à-peu-près de la connaissance, volontairement soumis aux décrets d’une capitalisation du savoir qui énonce qu’un minimum de contenu savant doit produire un maximum d’effets vernaculaires – autrement dit, la force présumée d’une idée n’a pas tant vocation à déplacer un circuit neuronal qu’à fomenter une sorte d’érection émotionnelle au profit de celui qui boit à la coupe de cette parole scénarisée. Pour cette philosophie-là, pour cette pensée bassement dépravée, l’enjeu n’est pas d’éduquer le peuple et de l’amener à se poser des questions, encore moins de l’encourager à tester des hypothèses et à remettre inlassablement certains problèmes philosophiques sur l’ouvrage du doute, elle consiste au contraire à débiter un arsenal référentiel qui justifie un tant soit peu le prestige de celui qui allume la mèche de cette artillerie parée à toutes les guerres éclair, la pompe des armes choisies et le tumulte des rafales qui en résultent assommant l’auditoire avec une arrogance de stratégie qui a remporté toutes ses batailles, plongeant la multitude dans un coma artificiel dont elle ne sortira que pour acheter les livres précipitamment écrits par tous ces artificiers de l’argument d’autorité, ces conquérants du sermon et ces diffuseurs de marchandises, autant d’objets où la pensée est certes low-cost mais vendue à des tarifs de business class. Dans cette étrange perspective où toute philosophie est nécessairement absente, on a recruté des hommes et des femmes désengagés du savoir et spécifiquement engagés pour eux-mêmes, bâtisseurs d’ego, entrepreneurs du Moi et fédérateurs des succursales de l’intérêt strictement privé, hommes et femmes qui présentent souvent très bien et qui ne manquent pas d’alibis institutionnels pour être disculpés du crime de civilisation qu’ils commettent en dévoyant la pensée, hommes et femmes qui passeront heureusement, comme tout passe lorsqu’il s’agit d’un feu de paille, comme les anecdotes s’estompent derrière la consistance de l’Histoire et les corrections rétrospectives perpétrées par le temps long, hommes et femmes qui déjà s’apprêtent à rejoindre le funérarium des idoles en attendant d’être inhumés dans une fosse commune puisque d’autres idoles les chasseront et seront à leur tour chassées, tandis que les penseurs individuels, les aristocrates lucides, les mystiques et les dialecticiens du désert, eux, gagneront leur place dans le présent éternel et survivront providentiellement à cette vulgarité de courte durée. Raphaël Enthoven passera et nous nous passerons de lui dans un avenir point si lointain, au même titre que l’on peut se passer de la matière si l’on part du principe qu’une chose n’existe que d’être perçue par les voies mentales, si l’esse n’a de concrétisation que dans le percipi tel que l’eût affirmé l’indépassable Berkeley (1). Alors, ce faisant, le public mentalement comateux qui perçoit Raphaël Enthoven n’est guère qu’une populace pardonnable qui aura tôt fait d’aller percevoir un autre avaleur de sabres dès que leur favori se sera éclipsé vers d’autres positions de la matière, là où plus aucun œil de l’esprit n’a le courage d’être jeté, par crainte du noir ou par désintérêt de ce qui n’est plus aussi brillant sous la nébuleuse des projecteurs (sorte d’esprits artificialisés qui incitent grossièrement au percipi).

De tout ce qui précède, Raphaël Enthoven en possède sans nul doute le savoir (et même les nuances cachées comme nous le verrons) eu égard à son expertise objective de professeur de philosophie : il sait que la philosophie est un exercice de l’incertitude pérenne mais il a préféré, dans l’ensemble, l’incertitude vite consommée en prescriptions réductrices sur certains plateaux de la télévision abâtardie; il sait qu’il a travaillé d’arrache-pied pour vaincre le massif des œuvres classiques et interroger plusieurs de leurs interprètes sur de nobles ondes, mais, après tant d’amabilités pour les textes canoniques et les auditeurs persévérants, il a sombré sur des ondes moins nobles et misérablement assujetties aux actualités, perdant du même coup l’inactualité qui dirige toute âme authentiquement philosophique; il sait que la pensée suggère le silence qui en dit long et la discrétion de celui qui se donne le difficile mandat de penser, mais ces mélodies en sous-sol ont été perturbées par la tentation du tintamarre, par le solfège rugissant de celui à qui l’on demande de venir livrer une pensée affétée à l’heure où l’oreille populaire doit entendre de quoi opiner, ce livreur étant incarné par le «philosophe de service» conscient de sa caricature (2) et des aberrations bavardes qu’il profère, intérimaire de l’opinion qui n’ignore pas son savoir qu’il garde par-devers lui, contorsionniste des discours et des postures, marchand de sommeils dogmatiques à la ville et malin génie qui rebat les cartes du jeu dans ses cryptes livresques; il sait qu’il se dissoudra dans le devenir et que la grande vague du temps qui n’a ni commencement ni fin déglutira la vaguelette de ses entrechats de camelot; il sait enfin que la grammaire du «je» n’est qu’une fiction raisonneuse qui peut éventuellement convenir aux protocoles d’un sujet non-pensant à la télévision des philistins, mais que tout homme qui fait réellement profession de penser connaît l’insurmontable point d’interrogation de ce qui pense quand on dit «je pense», se heurtant ainsi à un «cas de conscience» qui fonde l’humilité du philosophe plus qu’il n’en fortifie l’orgueil (3). Sachant tout cela dans un même faisceau de connaissances et de questionnements correctement digérés, Raphaël Enthoven se glisse dans la peau d’une merveilleuse bigarrure vivante, tour à tour enseignant et entertainer de cervelles maniables, mais tout de même de moins en moins pédagogue et de plus en plus régent des intérêts bien compris, imprésario des idées synthétisées à outrance, itinérant qui visite telle ou telle structure à tropisme grégaire pour donner le sein de l’homélie au troupeau égaré, berger de l’être galvaudé en étant, brumisateur de conformismes pour les animaux à tendances récalcitrantes, et par-dessus tout, clairement et distinctement, détenteur de ce que Pascal appelait «la pensée de derrière» (4), cette pensée qui n’est pas une arrière-pensée, cette pensée qui est plutôt un savoir placidement logé en notre tête et qui nous indique comment agir indépendamment de toute action extériorisée qui trahirait notre double-fond de sagacité. Ainsi Pascal souligne qu’il y a des hommes habiles qui obéissent à la loi parce que c’est la loi, parce que la justice est tout bonnement ce qui est établi et que ce serait inutilement se compromettre d’aller à l’encontre de cela. Puis il y a d’autres hommes, plus nombreux, plus rustres et totalement délestés de cette pensée de derrière, qui obéissent à la loi parce qu’ils la croient juste. Le gouffre est donc immense entre ceux qui devinent les défauts de la loi tout en se donnant la possibilité d’une résistance invisible, et ceux qui, par faiblesse d’esprit, s’imaginent qu’elle est juste et la suivent comme un bétail s’abandonne au fouet qui le ramène au bercail. Façon de mettre en évidence que Raphaël Enthoven, outre les lois qu’il saurait dédire et qu’il dédit parfois comme il faut avec des sophismes seyants, a lui-même atteint le calibre d’une loi terriblement formalisée, force que l’on a fait juste puisqu’il n’a pas été possible que «ce qui est juste fût fort» (5). Par ce tour de prestidigitation où la force véridique a été remplacée par la force de l’illusion plus significative pour les troupeaux humains, Raphaël Enthoven s’élève à la valeur d’un impératif qui suscite l’obéissance et même la prosternation, gravissant avec une somptuosité remarquable les marches du Tribunal imaginaire que l’on fait monter à la tête des masses apprivoisées. Dès lors que Raphaël Enthoven fend le rideau qui le sépare de la scène populaire après avoir méticuleusement préparé son catéchisme dans les coulisses inaccessibles du savoir, il est la loi, il fait la loi, il est juge de l’audience attroupée et partie prenante de son ego diablement distant, voire dédaigneux lorsque l’occasion fait le larron. Et le voilà maintenant tout à fait en scène avec les «qualités empruntées» (6) du télévangéliste et les qualités essentielles de l’homme qui mène sa barque à une tout autre destination que celle qu’il feint de promouvoir dans l’univers visible. En outre, Pascal nous rappellerait que nous n’aimons jamais que des qualités empruntées, ce à quoi nous répondrions qu’il est toujours moins dommageable qu’une femme s’éprenne d’un homme trop habillé plutôt que d’observer une foule qui se rallie à des évangiles apocryphes.

Par ce long détour sur les bariolages cumulés de Raphaël Enthoven, nous avons souhaité distinguer l’homme de fond de l’homme de surface malgré les mélanges décadents, dissocier l’érudit logicien du télévangéliste guindé, deux pôles qui s’interpénètrent perversement, redisons-le, alors qu’ils devraient chacun se maintenir dans leur siège respectif, ce que d’aucuns, en pascaliens émérites, signaleraient par la distinction des grandeurs naturelles (ce que nous sommes en propre) et des grandeurs d’établissement (ce que nous avons obtenu de titres, d’honneurs et de charges selon une condition sociale accidentelle) (7). Il ne nous intéresse pas du tout de commenter les origines et les prétendues facilités d’héritage de Raphaël Enthoven, car c’est regarder un homme par le petit bout de la lorgnette que de lui intenter des procès de ce genre, en revanche nous sommes enclins à sonder intuitivement le naturel qui souffle au cœur de ce bravache personnage à la réputation ascensionnelle. Il nous semble donc que Raphaël Enthoven, par la progressive sécession de lui-même avec la sobriété et son progressif appariement avec la grandiloquence, s’est déporté de la mission de philosopher afin de prospérer sur le terrain d’un assoupissement des idées, comme si son âme, en amont d’un curieux fleuve existentiel, avait par exemple initié sa formation en pilotant le navire d’un penseur honnête avant de se relancer, en aval, dans le navire du salon des Verdurin, cela par nous ne savons quel revirement occulte de l’esprit. De loin en loin toutefois, nous augurons chez Raphaël Enthoven un carnage du sacré, une imperturbable décimation du divin à la faveur d’un pacte blasphématoire où il est averti que la philosophie sera empressée ou ne sera pas. Il s’agit par ce biais de schématiser le fléchissement de la pensée lente et rigoureuse, congédiée par un décret de concupiscence intellectuelle, pensée à laquelle succède la réflexion en accéléré, scandée par les injonctions d’un florilège de médias et par les catastrophiques encombrements des actualités. Mais que diable Raphaël Enthoven va-t-il faire dans cette galère et sur ces mers impures où les tempêtes n’ont pas de panache ? Que cherche-t-il dans les flaches à poulpes socio-démocrates où nul tourbillon ne vient agacer l’ordre établi ? Il y va chaque fois pour essayer d’être le phare de la France, pour que cette dernière sache se situer parmi les flots qui la remuent, à supposer qu’il soit important de renseigner la nation sur le potentiel platonicien d’un ministre ou sur les mérites métaphysiques d’un autre bouffon, le tout en quelques minutes anecdotiques où la formule relâchée doit l’emporter sur la sérieuse rigidité de l’argument. Au regard de ces barbotements en eaux troubles, quelques-uns ont évoqué la catégorie de l’imposture pour qualifier cette attitude de sémaphore du destin conceptuel français, mais ces accusateurs ont une définition inexacte de l’imposture, du moins telle qu’ils l’entendent en ces affaires. En effet, Raphaël Enthoven n’est pas défaillant dans son usage abusif des citations et dans son dépliage des thèses philosophiques, car il faut toujours se souvenir qu’il est de plein droit professeur de philosophie et qu’il fut un temps où il était moins télévisuel, et par conséquent davantage offert à la tempérance des longues méditations retirées du monde braillard. Du reste, si la précipitation contraint Raphaël Enthoven à une approximation ou à un léger déphasage maladroit dans l’exposition d’une thèse, cela n’altère pas intégralement la théorie d’un auteur, et dût-on reprendre les choses collégialement, en aparté et avec plus de champ libre, il ne fait aucun doute que Raphaël Enthoven s’amenderait et nous gratifierait d’une dissertation tripartite sur le sujet qu’il aurait pitoyablement vendangé pour les besoins d’un format inepte. Or c’est justement la notion de format qui accouche de l’imposture et non le soupçon d’incompétence sur les contenus disciplinaires, tant et si bien que si Raphaël Enthoven est un imposteur, il l’est seulement de continuer à soumettre la philosophie à des processus, des formes et des adresses mondaines. Cela, évidemment, tout amoureux de la sagesse, et par extension tout amoureux du λόγος, se refuserait à le commettre, fût-ce en passant à côté d’une carrière tonitruante de philosophe omniprésent, fût-ce en retournant enseigner dans quelque lycée une matière qui souffre de ne pas pouvoir correspondre aux rituels de plusieurs de nos professeurs télévangélistes (et qui ne le doit pas !), matière qui souffrira d’autant plus dès que la réforme imminente sera validée, tuant le sacré à sa façon pendant que certains parasites accomplissent des ravages à d’autres niveaux de l’audimat, on l’a vu, légitimant de la sorte une espèce de réciprocité sournoise qu’il nous est compliqué de renverser – car si Raphaël Enthoven produit une philosophie efficace pour une clientèle massive et à plus forte raison croissante, le politicien ne voit pas pourquoi il ne s’alignerait pas sur cette méthode simplificatrice qui fait du bien à l’esprit au lieu de l’éprouver positivement dans sa géographie neuronale. L’analogie du one man show philosophique avec l’exercice de l’État garant du bonheur est peut-être aventureuse, nous l’avouons, mais elle veut aussi collatéralement proclamer, n’en déplaise à notre télévangéliste ambulant, que si autrefois il fut un digne rebelle de l’Université Populaire de Caen, il n’est plus aujourd’hui que le cousin germain du lion fatigué de Normandie, Michel Onfray bien sûr.

Ainsi le drame de Raphaël Enthoven se dessine avec un peu plus d’insistance et de caractère. Cet homme quadragénaire est désormais censé toucher le sommet de sa vigueur, sa maturité intellectuelle aperçoit le point culminant de sa substance, le corps se connaît manifestement aussi bien que l’âme est connue, et pourtant cet homme paraît se dérober à tout ce qui le hisserait davantage, à tout ce qui pourrait tailler son parcours en Chaussée des Géants, retenu, ce semble, par une incurable disposition de gagne-petit et par l’insidieux pressentiment d’avoir franchi le Cap Horn de la philosophie. Ceux qui ont l’instinct véritablement philosophique connaissent le mirage de la ligne d’arrivée lorsqu’ils ont à cœur d’affronter la haute mer des idées – toute impression d’avoir jeté l’ancre dans un port de plaisance doit être bannie parce que ce type de navigation est un voyage sans retour, un engagement pour la vie. Le navigateur de la philosophie a le goût de fendre l’océan par gros temps, friand des risques et des subterfuges nautiques, lesté d’un cogito qui accepte souvent d’abandonner sa marche en avant pour mieux amorcer le pas de côté qui lui révélera la lumière d’une éventuelle terra incognita de la connaissance. Un tel navigateur est une sorte de cartésien peuplé de repentirs, un vaillant cogitant pris de titubation au fur et à mesure que la houle spéculative fait gonfler la voile de son embarcation de fortune, un zélé méthodique décidément vaincu par l’érotisme des apories, et pas même la promesse de la vérité faite femme ne pourrait à présent l’inciter à trouver le port d’attache qui ferait de lui le patriarche d’un système achevé, voire le démiurge d’un traité conçu sous la dictature d’une raison géométrique, parce que ce capitaine pleinement philosophant, ce mémorable repenti des dogmes, quoique follement épris de perplexité et formidablement secoué de toutes parts, celui-là, ce héros des agressions marines et sous-marines, il n’échangerait cependant pour rien au monde l’excitation d’un amour contrarié par le péril de penser toujours quelque chose qui lui échappe, fût-ce contre la jouissance assurée de se reproduire à l’envi avec une vérité définitive de sa créance. Celui-là, en somme ce descendant mythique du capitaine Achab, et pourquoi pas cet ascendant, poursuit une baleine blanche dont il ne veut pas la mort car il est moins tenté par l’accomplissement que par l’euphorisante infinité du cheminement. Les robustes voyageurs qui ont cette physionomie sont ceux qui ne tremblent pas devant l’étrangeté des rêveries et l’angoisse des mappemondes inédites – ils sont prêts à tous les étonnements, à toutes les surprises et à toutes les inquiétudes, majestueux répondants de la philosophie vérace, amants fidèles de la pensée, infatigables pensifs qui ne se soustraient pas à leur endurante députation dès qu’ils entendent une imprécise lallation de sirène dans leur entendement pourtant éprouvé de dialectique. Par opposition nette avec ces Ulysse qui ont la rame à l’épaule dès le début de leur odyssée puisqu’ils ne retourneront vers aucune Ithaque, Raphaël Enthoven, s’il a pu jadis ressembler à un loup de mer convaincant, n’en est dorénavant plus que l’ombre malheureuse, traînant sa carcasse sur tous les trottoirs de la demi-pensée, tout à fait exténué de ses modestes pérégrinations, lassé de passer d’un costume à un autre selon les maisons de tolérance doxographiques où il est invité à sail

07/10/2018 | Lien permanent

Des arbres à abattre (Une irritation) de Thomas Bernhard, par Gregory Mion

«Il s’empressa donc de dire qu’il n’avait pas pensé à mal.»

«Il s’empressa donc de dire qu’il n’avait pas pensé à mal.»Hermann Broch, Les Somnambules.

«Joe a encore plus de vanité que vous n’en avez jamais eue, et vous en aviez déjà beaucoup pour votre part.»

William M. Thackeray, La Foire aux Vanités.

Si Thomas Bernhard a eu les effets désirables et indésirables d’un produit de contraste dans le milieu culturel autrichien, révélant de ce climat bon nombre de ses horreurs qu’on aurait sûrement aimé ne pas connaître mais que l’on soupçonnait cependant, il n’en a pas moins été, à l’inverse, un pur produit assimilé de cette exaspérante Kulturszene, tel un poisson dans l’eau, fût-il à ses heures de gloire un requin égaré parmi un désolant conglomérat de sardines. D’autre part, si Thomas Bernhard n’était pas né en 1931 mais après l’année 1936, précisément après le 12 juin 1936, on aurait pu croire, dans un élan de croyance à l’égard de la transmigration des âmes, que l’âme accidentellement libérée du corps de Karl Kraus, une âme ignée, une âme furieuse et inextinguible en sa fureur, s’est aussitôt réinstallée dans le corps de celui qui devait devenir l’homme de lettres le plus scandaleusement provocateur de l’Autriche entre les années 1950 et les années 1980 – le corps valétudinaire de Thomas Bernhard pimenté par un esprit de feu.

Et telle fut la carrière littéraire de Thomas Bernhard : une attraction et une répulsion mêlées, une relation d’amant capricieux avec sa maîtresse mondaine, un espoir d’être grand au cœur d’un environnement essentiellement composé de nains et de lilli-putains, ce qui, nous en conviendrons, rapetisse le moindre des espoirs d’être un pur géant de l’art. Mais à rebours des psychologies mégalomanes ou tombées dans une brume qui les empêche de se saisir pour ce qu’elles sont vraiment, Thomas Bernhard, lui, n’a jamais cherché à sauter par-delà le vieux mur de son espoir et à s’imaginer plus beau qu’il ne l’était, car, mieux que personne, il a fait l’inventaire de ses compromissions et il en est arrivé à des conclusions assez peu reluisantes sur sa psyché en même temps qu’il n’a pas épargné la Psyché sidéenne et putassière non seulement des artistes de son pays, mais aussi, par voie logique de complément, de tous les politiciens et autres fonctionnaires gravitant autour de l’Astre de la Création et des Problématiques Culturelles en Autriche. De sorte que s’il y a eu un talent incontestable chez Thomas Bernhard, s’il y a eu chez cet assaillant névrotique un don travaillé de l’écriture, il y a également eu chez lui, dans ses appartements secrets, un certain don de la servilité contrariée et peut-être encore un certain art de lécher, un art d’user de sa langue élaborée sur les zones excitables de l’Intelligentsia de Vienne, de Salzbourg et de toute espèce de soi-disant place forte des arts, une propension à éveiller quelque appendice ou orifice idoine, un aveu de dégradation de la chose artistique, en fin de compte, parce qu’il ne paraît pas rigoureusement cohérent d’associer un succès littéraire se regardant comme authentique à une performance regardée comme intime.

Évidemment que Thomas Bernhard eût volontiers participé à notre goût de l’ironie et il n’y a guère qu’en France où l’ensemble des anchois, maquereaux et autres harengs de l’art ne verraient pas d’incohérence à pratiquer les lois perverses du plus énorme Putanat du monde (la maison de tolérance de la littérature française) tout en prétendant appartenir au clan si convoité des squales ou des épaulards. On ne trouvera jamais pareille hypocrisie sous la plume de Thomas Bernhard, et tantôt requin, tantôt sole de petit bateau, il revient sur les hauts et les bas de ses paradoxales fréquentations artistiques dans son inégalable et réjouissant Des arbres à abattre (1), sous-titré Une irritation, façon d’admettre immédiatement le degré d’aigreur de son texte, faux roman et véritable récit déguisé, façon encore de nous prévenir que nous allons pénétrer à l’intérieur d’une forêt hantée, au fin fond d’une forêt corrompue, au sein d’une succession d’arbres qu’il serait souhaitable de déraciner au plus vite et dont l’auteur – ou notre vaillant et sincère cicérone – ne s’estime pas du tout indépendant.

Maniant brillamment la répétition et s’abouchant tout aussi brillamment avec un ressentiment anaphorique digne des plus intarissables sources de la mauvaise humeur ou de la bile enténébrée, le témoin à charge Thomas Bernhard, en deux cents pages monolithiques et accusatrices dont il est par ailleurs coutumier, nous introduit aux vils arcanes de l’élite culturelle viennoise par l’intermédiaire des époux Auersberger (nom à peine modifié des réels époux Lampersberg) qui furent ses directeurs de conscience esthétique durant les années 1950 et avec lesquels il rompit pendant plusieurs décennies, jusqu’à se retrouver de nouveau sous leur innommable coupe au début des années 1980, par inadvertance présumée et par sentimentalisme avéré, lorsqu’il devait les recroiser au gré d’un hasard qui respire la nécessité et que les Auersberger devaient lui apprendre – quelque chose qu’il savait déjà – le suicide d’une vieille connaissance – Joana en l’occurrence –, morte pendue, morte misérablement, plus ou moins désaccordée du maudit diapason de la Haute Culture autoproclamée, délaissée par un premier mari qu’elle contribua de toute sa féminine assiduité à incorporer dans le corps maladif de cette Haute Culture, puis ré-acclimatée avec un compagnon de secours qui ne sut nullement la secourir dans son irréversible descente aux enfers de femme déclinante, trahie et sûrement plus douée que beaucoup de ceux qui lui ont survécu, à commencer par son ex-mari opportuniste.

Ainsi le flâneur Thomas Bernhard, haïssant les villes perverties (pléonasme pour ce Jean-Jacques Rousseau du Mozarteum) et pourtant les fréquentant souvent, détestant Vienne et ne pouvant s’en passer une bonne fois pour toutes, ainsi flânait-il probablement moins par désir de rêverie gratuite que par trouble appétence de se comporter à l’instar d’un récidiviste des mondanités, espérant, recherchant et peut-être même mendiant une rencontre pseudo-fortuite en sachant parfaitement dans quels quartiers il s’attardait comme s’attarde un éconduit sous le balcon de sa fatale obsession, se doutant nettement qu’il existe des endroits possédés par le démon et que les Auersberger, eux comme tant d’autres de leur démentielle catégorie, ne peuvent être accostés qu’ici plutôt qu’ailleurs, ne peuvent être atteints qu’en des endroits spécifiques de la Cité viennoise des Hérétiques. Par conséquent il arriva ce qui était écrit sur les terribles manuscrits de la destinée dépravée des gens de Vienne se glorifiant de noblesse et de créativité controuvées, il arriva que Thomas Bernhard, sur ces latitudes et ces longitudes concrètement démoniques, entra en morbide collision avec les époux Auersberger sournoisement frappés du deuil de Joana, hypocritement affectés, mimant ou sur-mimant les éléments du tableau périodique de l’obséquiosité circonstancielle en allant au-devant de l’ancien Débutant des Lettres qui sut naviguer par la suite parmi les insignifiants planctons de l’art en devenant romancier et dramaturge, lui adressant la parole comme on l’eût adressée à quelqu’un de récemment visité, le mettant au parfum de l’inconcevable suicide de cette si précieuse amie, puis lui glissant au passage, comme on glisserait un gros billet dans la main d’un petit-neveu qu’on ne voit qu’une fois tous les cinq ans et duquel on essaie d’acheter le syndrome de la famille contentée, lui glissant donc, incidemment, une invitation pour l’un de leurs sacro-saints dîners dits artistiques sur la Gentzgasse, à leur domicile d’héritiers, centre voire épicentre de la Capitale des Génies Européens, septentrion fédérateur des artistes les plus en vue et les plus prometteurs de la divine Autriche, phare éternel du raffinement et surtout sémaphore impérissable de la cooptation farouchement itérative – comme l’est Paris ne l’oublions pas.

Bien entendu il arriva encore que Thomas Bernhard acceptât l’invitation, d’autant que celle-ci, outre qu’elle avait pour mandat de se dérouler en soirée, après les rustiques funérailles de Joana par-delà les pourtours citadins, se donnait aussi pour sacerdoce de fêter un comédien de renom, un acteur de théâtre tout ce qu’il y a de plus sérieux et de plus mythique, convié à partager le couvert en son suprême honneur chez les Auersberger, non seulement pour le célébrer du point de vue de sa remarquable et infatigable carrière, mais également pour mettre en exergue sa performance inaugurale dans le Canard sauvage d’Ibsen, ceci dès le rideau tombé au Burgtheater, l’une des scènes faramineuses de Vienne malgré les rumeurs et les médisances qui voudraient affirmer le contraire. Il est alors advenu que le psychisme tourmenté de Thomas Bernhard a été pris dans les filets des Auersberger accidentellement ou essentiellement rencontrés au fond des eaux usées de la ville, il est advenu qu’il s’est laissé reprendre au jeu de cette séculaire tartufferie, qu’il a verbalisé ou signifié par quelque signe mielleux de non-refus son accord de participer à ce dîner à mi-chemin du cérémonial macabre et de l’apothéose d’un vétéran cabotin, rempli de vilaine curiosité assurément, mais plus que tout autre chose faible, archi-faible, influençable, obéissant, décevant ô combien !, harponné par des Achab de kermesse sur un Pequod de pêche aux canards, enclin à revenir aux origines de l’onanisme de compétition nationale, là où tous les onanistes de l’Autriche déclarée officiellement culturelle se réunissent pour se tripoter le Moi en simulant des efforts surhumains afin de dissimuler une congénitale disposition à l’onanisme social – chez les Auersberger est-il besoin de le rappeler.

Dès lors la voix intérieure de Thomas Bernhard nous fait le descriptif détaillé du logement des Auersberger et de leurs occupants propriétaires ainsi que de leurs blafards convives, une voix enfiévrée, maniaque, paranoïaque sur les bords, une voix qui ne supporte pas d’avoir accepté l’invitation de ce couple exécrable mais qui l’a tout de même acceptée, une voix presque à nulle autre pareille et qui transforme son aigreur en commandant et belliqueux Grossglockner du style, jubilante de méchanceté sans commettre pour autant l’impair de se réserver le meilleur rôle puisque n’importe quel individu présent chez les Auersberger ne peut se soustraire à la honte abyssale d’être là et au mépris insondable des véritables autorités intellectuelles et artistiques qui ne sont forcément pas là, cochant toutes les cases de la soumission psychologique et de la reptation sociale. C’est du reste sur le coussin d’un redondant fauteuil à oreilles que Thomas Bernhard accumule ses observations et ses intermittents souvenirs, tantôt décochant une flèche humiliante, tantôt recevant une flèche de sa mémoire outragée, alternant, nous l’avons d’ores et déjà stipulé dès notre exorde, entre, d’une part, l’incarnation de l’impitoyable juge qui débite ses successives sentences à l’encontre d’une coupable race de décadents, et, d’autre part, la personnification ultime du dilettante crépusculaire qui sait au plus profond de lui-même qu’il ne vaut guère mieux que ses cibles de prédilection dans la mesure où il provient du même moule de pourriture, du même ferment d’infection, de la même graine de malfaisance, d’où l’amplification de sa colère envers cette mafia petite-bourgeoise et son propre caractère versicolore où les sangs épais de la vassalité assumée côtoient les sangs de braise de la toute-puissance justifiée. Et ce qui domine, ce qui se dégage en tant que flagrant motif de ce désolant diagramme de la faiblesse créatrice s’arrogeant les prérogatives d’une force archaïque, c’est le halo fétide d’une incurable dépression, le nœud d’une mélancolie dévastatrice, tous ces parasites absolus et lestés d’une indicible muflerie, de même que le relatif parasite Thomas Bernhard qui se désigne quasiment comme tel durant les dernières pages de ses fielleuses récriminations, toute cette engeance fonctionnant à l’instar d’un réacteur nucléaire de la neurasthénie, de l’affaiblissement et de l’agonie certifiée d’une civilisation depuis longtemps menacée par ses indubitables sangsues : non pas le métèque, non pas l’ouvrier, non pas le délinquant de droit commun, mais l’homme des arts et des humanités, l’homme aristocrate par mensonge, l’homme institutionnel dont la cruauté métabolisée en société répand une souffrance maximale et un éther vicié dans le pays où il sévit. C’est la raison pour laquelle Thomas Bernhard a fait de Vienne un pôle de l’annihilation de tout élan vital et de toute vérité artistique, un refuge du nazisme tardif ou survivant, un réseau ultra-hygiénique de la pulsion de mort qui compromet la condition humaine à la fois en Autriche et dans toutes les nations limitrophes de cette infernale terre, pour ne pas dire dans toutes les nations qui commettent l’imprudence de recevoir des artistes ou des politiques autrichiens de l’époque contemporaine, lesquels sont autant de bagagistes zélés de Satan.

La radicalité de ce que nous avançons ici n’est que le fidèle reflet des radicalités choisies par Thomas Bernhard dans ce livre ou dans d’autres. Reste qu’en le lisant et en le relisant avec un plaisir évident, nous ne pouvons que souhaiter l’émergence d’un tel trouble-fête en France à dessein de remettre à l’endroit ce qui est cul par-dessus tête dans notre pays axiologiquement mourant. Nous manquons en effet d’un franc-tireur issu des opérations commando d’un Karl Kraus ou de quelque autre frère positionné à l’avant-poste du désastre et s’en alarmant effrontément, d’un frère intégré à la vermine et non à la marge cela va de soi, nous manquons, dans l’édition parisienne, dans nos salles de rédaction et dans tous les couloirs de l’establishment hexagonal, d’un homme ou d’une femme capable de réaliser un aussi solide attentat psychique, d’un guerrier développant la faculté de s’engager dans une aussi endurante perspective de nuisance parmi les plus arrogants nuisibles de la planète. Cette impossible figure nous manque mais nous rend assoiffé malgré tout d’une actualité reconstituée par l’intermédiaire d’un genre de révisionnisme littéraire où tel écrivain – après Balzac, Maupassant, Bloy et Patrice Jean pourquoi pas – aurait fait chauffer les pales d’un hélicoptère de combat et serait parti à l’aube – dans sa fiction justicière – pour arroser de napalm les châteaux et les forteresses des Auersberger de nationalité française. Nous autres davantage que les Autrichiens, n’en doutons pas une seconde, possédons une abondante pègre de cuistres et de monopolisateurs des opportunités de créer, et chaque lecteur, en suivant la trame horripilée de Thomas Bernhard, substituera aux ânes bâtés d’Autriche nos ânes bâtés de France. La matière de tels effectifs microbiens étant pléthorique au sein de nos frontières, c’est aisément, bien sûr, que nous parviendrons à confondre un binôme de pédants français aux époux Auersberger se vantant dorénavant d’avoir l’intégrale de Wittgenstein sur leurs étagères, tout comme nous saurons recruter parmi nos écri-naines redoutablement arrivistes une Jeannie Billroth s’estimant au-dessus de Virginia Woolf (peut-être Jeannie Ebner dans la réalité), sans oublier l’inénarrable paradigme de la professeur de lycée de capitale qui tapine davantage qu’elle n’enseigne (Anna Schreker dans le putatif roman de Bernhard).

Quant au comédien qui sert d’alibi au dîner et qui rapplique très tardivement de sa grande Première du Canard sauvage ibsénien, son surgissement effectif chez les Auersberger implique une relance de l’acrimonieux moteur de Thomas Bernhard, un déplacement dans l’espace et dans le temps, puisque le narrateur abandonne son fauteuil à oreilles pour s’asseoir à table et que les réminiscences anciennes ou récentes s’estompent significativement au profit de ce qui a lieu et de ce qui se dit pendant le repas, pendant une soupe de pomme de terres et un sandre inappropriés à des heures aussi indues, quoique le sandre soit d’une notable fraîcheur – pas grand-chose d’intéressant hormis d’insipides considérations sur le théâtre, sur les fluctuations de la critique, sur le tout-et-le-rien d’une assemblée de commensaux blasés. Mais bien qu’affectant les bonnes manières et s’appesantissant de toutes les frivolités d’usage lorsqu’il est question de parler pour ne rien dire ou presque, chacun défèque à tour de rôle dans sa cuvette préférée les dénigrements et les diffamations qui lui siéent et ceux qui attendent l’occasion de déféquer ne peuvent s’empêcher de se pencher sur la cuvette allégorique d’un voisin afin d’humer ce qui vient d’être déféqué, puis afin de voir, naturellement, les mensurations de ces médisants fécalomes, les dégradants résultats de ces hommes et de ces femmes qui n’ont pas pu se retenir « [d’ouvrir] la poche anale » (2). Ainsi les échanges vont et viennent selon des états d’âme que Freud eût explorés à satiété, les paroles s’évacuent sans que Thomas Bernhard, en performant Kanalarbeiter, n’en laisse échapper la moindre miette excrémentielle, et cela se poursuit un long moment avant que le comédien ne soit offensé par une interrogation équivoque de Jeannie Billroth. S’ensuit une mémorable mercuriale contre Jeannie Billroth par le comédien courroucé qui au fur et à mesure de ses contre-attaques procède à une décantation alchimique de l’écrivassière enfin ramenée à sa vraie substance de médiocrité. Cet entracte de véracité est d’autant plus étonnant qu’il intervient au cœur d’une fabrication permanente du mensonge. La réaction du comédien est tellement inattendue qu’elle devient l’action qui soumet tous les autres à l’inaction éberluée. D’abord méjugé par Thomas Bernhard, le comédien remonte soudainement dans son estime en cela qu’il a commis oralement ce que l’écrivain ne paraît pouvoir accomplir que par les voies détournées de l’écriture. Doit-on penser que le comédien n’a plus rien à perdre là où Thomas Bernhard semble encore douter d’être en capacité de se révolter avec autant d’homogénéité dans le panache ? Se peut-il que Thomas Bernhard, en dépit de ses décennies de schisme et de ses régulières bravades, n’ait pas la conscience tranquille vis-à-vis de ceux qui lui ont en quelque sorte mis le pied à l’étrier ? Et plus explicitement encore, est-il envisageable que Thomas Bernhard ne nous fasse part de son irritation que parce qu’il est certain au dernier degré d’être à jamai

26/12/2022 | Lien permanent

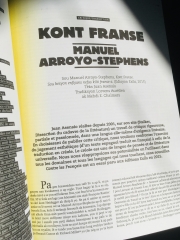

Contre les Français de Manuel Arroyo-Stephens

Á propos de Manuel Arroyo-Stephens, Contre les Français. De l'influence néfaste exercée par la culture française (éditions Exils, 2015).

Á propos de Manuel Arroyo-Stephens, Contre les Français. De l'influence néfaste exercée par la culture française (éditions Exils, 2015). Je signale que mon article a été traduit en créole haïtien par Mehdi Chalmers pour la revue Trois cent soixante, présentée sur son site.

Je signale que mon article a été traduit en créole haïtien par Mehdi Chalmers pour la revue Trois cent soixante, présentée sur son site.Les coïncidences n'existent, en matière de lectures, pas davantage que dans le reste de nos occupations. Tout est signe, puisque l'univers n'est qu'une phrase immense, peut-être infinie. Venant de consacrer une note à la charge de François Rastier contre Heidegger et les heideggériens, quel n'a pas été mon amusement de constater que Manuel Arroyo-Stephens, dans son libelle aussi drôle et savant que témoignant d'une parfaite, donc fort méchante mauvaise foi, évoquait le Maître du Jargon ou plutôt, son influence néfaste en France, ce pays qui est si étonnamment perméable aux faux discours, des déclamations à prétentions universalistes des révolutionnaires coupeurs de têtes aux longues phrases larmoyantes de Renaud Camus et de Richard Millet, qui eux aimeraient bien raccourcir quelques têtes de métèques s'ils avaient le simple courage physique de leurs jivaresques et souchiennes opinions : «Comment la France, avec son culte de la raison et de l'humanisme, put-elle tomber dans le piège d'un charlatan qui considérait la clarté comme le suicide de la philosophie ? Dire que cela arriva au pays de Montaigne, de Descartes, de Pascal ! Que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, que ce qu'on ne peut dire, il faut le taire, que l'intelligibilité est la condition indispensable de la recherche de la vérité, tout cela l'escroc de Fribourg, le personnage le plus lâche qu'ait jamais cautionné la philosophie occidentale, n'en avait cure. Il monta dans le train du nazisme quand cela l'arrangea et garda un silence éternel sur les crimes de Hitler. Dans le fond, ils avaient quelque chose de commun. Heidegger séduisit les philosophes d'une bonne partie du monde tandis que Hitler séduisait les masses allemandes» (1).

C'est au cours du XXe siècle que Heidegger a fait plonger la culture française dans le «marasme» (le titre du dernier chapitre du livre) et même «le culte du néant, l'apothéose du bavardage et du charabia», au travers, ajoute Manuel Arroyo-Stephens, de Heidegger, qualifié d'«imposteur», de «théologien déguisé en philosophe» et de «protonazi et antisémite répugnant, qui ne se gênait pas pour séduire ses élèves, fussent-elles juives» (p. 125). Il est amusant de constater que l'auteur n'a pas de mots assez durs contre l'esprit de clan qu'a favorisé l'existentialisme par le truchement de Jean-Paul Sartre qui, pas plus que Martin Heidegger, n'a les faveurs de Manuel Arroyo-Stephens : «Mêlant habilement les ingrédients de la métaphysique, du socialisme scientifique et de la psychanalyse, Jean-Paul Sartre créa son système philosophique et fonda sa propre tribu, les existentialistes», prétentieux et intraitables moutons obéissant à la vertu si typiquement française, donc condamnable, selon laquelle l'histoire de «la littérature et de toute la création artistique répond en France à des schémas récurrents qui se répètent de génération en génération depuis la Renaissance et qui se forment toujours autour de mouvements et de groupes». En effet, les Français, tout à la fois veaux et moutons, donnent «plus d'importance à l'histoire de la littérature et aux écoles littéraires qu'à la littérature elle-même», comme l'ont si bien compris «André Breton et tous les chefs de file de par le monde» (p. 128).

C'est au cours du XXe siècle que Heidegger a fait plonger la culture française dans le «marasme» (le titre du dernier chapitre du livre) et même «le culte du néant, l'apothéose du bavardage et du charabia», au travers, ajoute Manuel Arroyo-Stephens, de Heidegger, qualifié d'«imposteur», de «théologien déguisé en philosophe» et de «protonazi et antisémite répugnant, qui ne se gênait pas pour séduire ses élèves, fussent-elles juives» (p. 125). Il est amusant de constater que l'auteur n'a pas de mots assez durs contre l'esprit de clan qu'a favorisé l'existentialisme par le truchement de Jean-Paul Sartre qui, pas plus que Martin Heidegger, n'a les faveurs de Manuel Arroyo-Stephens : «Mêlant habilement les ingrédients de la métaphysique, du socialisme scientifique et de la psychanalyse, Jean-Paul Sartre créa son système philosophique et fonda sa propre tribu, les existentialistes», prétentieux et intraitables moutons obéissant à la vertu si typiquement française, donc condamnable, selon laquelle l'histoire de «la littérature et de toute la création artistique répond en France à des schémas récurrents qui se répètent de génération en génération depuis la Renaissance et qui se forment toujours autour de mouvements et de groupes». En effet, les Français, tout à la fois veaux et moutons, donnent «plus d'importance à l'histoire de la littérature et aux écoles littéraires qu'à la littérature elle-même», comme l'ont si bien compris «André Breton et tous les chefs de file de par le monde» (p. 128).Sartre, l'ordure Sartre qui, à la «grande surprise et admiration de ses collègues qui commençaient à célébrer son esprit», «ne tarda pas à expliquer qu'il avait vécu sous les Allemands dans une «clandestinité ouverte»», magnifique euphémisme par lequel cette ordure, «l'ineffable Sartre» (p. 134) donc, qualifia sa reptilienne faculté de résistance à l'Allemand. «Ce qu'on appelle généreusement le système philosophique de Jean-Paul Sartre», poursuit Manuel Arroyo-Stephens, «consistait en un salmigondis d'idées prises chez Husserl et Heidegger, plus tard assaisonnées de piment marxiste, bien agitées avec une phraséologie hégélienne et le tout servi dans le meilleur jargon parisien» (p. 135). Son «œuvre phare, aux dires des spécialistes, fut L’Être et le néant» et, ajoute l'auteur dans un de ces traits si chers à José Bergamín, si «l'on s'en souvient encore aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'il possède très peu du premier et beaucoup trop du second» (p. 136) tout comme, à en croire l'auteur, c'est parce que Mao Zedong, «cet affreux poète», voulait obliger «un milliard de ses compatriotes à lire ses vers infâmes, voire ses œuvres complètes», qu'il «a mené la guerre civile et la révolution culturelle» (p. 138).

Dès ces quelques lignes, nous comprenons quels sont les principaux travers (prétention que rien ne fonde, culte d'une raison asséchante menant aux dictatures, goût invétéré de la rhétorique, impuissance artistique qui s'ensuit) que Manuel Arroyo-Stephens prête aux Français, même s'il semble se dédouaner, aux dernières lignes de son libelle, d'avoir mené une charge aussi réjouissante que violente et, diront les prudents, injuste et d'une incroyable mauvaise foi, en affirmant que seul le complexe d'infériorité propre aux Espagnols (cf. p. 9), ainsi que leur envie et leur jalousie (cf. p. 118) peuvent l'expliquer. Il ajoute, malicieusement, qu'il a écrit «ce pamphlet à la manière des Français» (p. 140, l'auteur souligne), façon polie de dire qu'il s'est peut-être lui-même payé de mots, et que son écriture n'en est pas moins critiquable que celle dans laquelle les Français ont fait triompher partout dans le monde leur vanité et leur verbosité.

Né dans «un pays physiquement et moralement dévasté par la guerre civile que le général Franco avait gagnée avec l'aide directe de Mussolini et de Hitler», ainsi qu'avec, ne l'oublions pas, «la complicité lâche et aveugle de l'Angleterre et de la France», Manuel Arroyo-Stephens déclare qu'il a «vu les meilleures intelligences de [sa] génération abêties par la Théorie, par la déliquescence et la délinquance intellectuelles, par cet esprit auto-complaisant et stérile venu de France» (p. 9).

La vanité des Français a toujours été supérieure à leur talent, ce qui est une évidence qu'il est bon de rappeler, car «ils se sont lancés très tôt dans le commerce des idées et des modes, exploitant avec une habileté et une avidité notoires ce que les économistes appellent une rente de situation, et leur a fait croire, avec autant de prétention que de vanité, qu'ils étaient le centre du monde» (p. 15).

Comment pardonner à un peuple qui a fait des contes de La Fontaine son épopée, au détriment de la Chanson de Roland (p. 17) ? Si la raison, que les Français ont toujours préférée, à grand tort, à l'intuition (cf. p. 113) est «la mort de l'art», si «Don Quichotte doit perdre la raison pour trouver la vérité» et que personne, «et surtout pas un Français, n'a pu créer de l'art avec de la raison» (p. 37), comment ne pas moquer une nation composée de jardiniers royaux dont le rêve pas même inavouable est «que les feuilles des arbres tombent directement dans les corbeilles, tant ils veulent civiliser et polir la nature» (p. 46) ?

Manuel Arroyo-Stephens se place du côté des Espagnols, autrement dit du côté de la déraison, de la folie et de la passion, des feuilles qui jamais ne tomberont directement dans les corbeilles : «Il fallait que quelque chose fonctionne de travers en Europe pour que les Français, avec si peu de mérite, parviennent à devenir le centre artistique du continent. On a beau fouiller dans les dictionnaires, les manuels, les livres d'histoire, on ne trouve pas un seul seul écrivain ou artiste français qui puisse justifier cette hégémonie» au cours du XVIIe siècle car, en «l'espace de quelques années disparaissent du paysage artistique européen les grandes figures du baroque (Milton, Calderón, Le Bernin, Rembrandt, Velázquez). Ce moment de vide, la France va le remplir avec ses pauvres artistes maniérés, qui ne seront jamais que des décorateurs de la grande pâtisserie versaillaise. Le seul peintre français d'un certain mérite, Le Lorrain, vivait et travaillait à Rome, et ne pointa jamais son nez en France» (p. 44).

Nous arrivons au foyer d'infection, Voltaire, «miroir concave où ses compatriotes peuvent toujours se reconnaître» (p. 51), que l'auteur peint en jaloux épique de Shakespeare, tout comme il raille les prétentions à la belle langue, confortée par tout un appareillage de règles, de normes et d'instituts et, mais l'auteur n'en touche hélas mot, de prix dits littéraires, dont le plus navrant d'entre eux, le prix Goncourt, est un inimitable mélange de putanat et de nullité, comme nous avons pu le constater ne serait-ce que ces deux dernières années. Revenons au texte de Manuel Arroyo-Stephens : «On n'a pas découvert meilleur moyen pour donner de l'allure et de l'éclat aux artistes médiocres que de les obliger à suivre des règles qui cachent leur manque de talent : légiférer, en art, tue le créateur et produit des artisans. Il n'y a donc pas mieux, pour en finir avec la créativité d'un artiste, que de l'obliger à accepter des normes, des critères et des goûts émanant de ces vénérables institutions nommées académies. Rien n'est plus voisin de l'esprit français, conclut Manuel Arroyo-Stephens, que l'esprit académique» (p. 67-8) qui, du moins durant le ridicule XVIIIe siècle, peut se confondre assez facilement avec un concours de «perruques poudrées et [de] mouches sur le visage», ou encore avec cet «art du paysage en éventail», «le vicomte maniéré des défis et l'abbé idiot des madrigaux», cet art «cérémonieux, mesuré, de la pavane» (p. 69) qui a donné un verbe pronominal qui, si mes souvenirs sont bons, a quelque rapport étymologique avec le mot paon, jetant ainsi une lumière non point crue mais elle-même artificielle et molle sur les habitudes françaises.

Manuel Arroyo-Stephens balaie l'histoire de notre pays depuis ses premières gestes littéraires, que ce dernier n'a selon ses dires pas suffisamment portées au pinacles, lui préférant des fadaises poudrées ou étriquées, et caractérise la Révolution comme la matrice fournissant «le masque, la rhétorique et les méthodes abominables dont les absolutistes de toutes obédiences ont fait un usage si éloquent et sanglant tout au long des deux derniers siècles» (p. 79), Napoléon en étant lui aussi pour ses frais, la «tête pleine de grammaire et de syllogismes» (p. 83), occupé jusqu'à ses derniers jours en exil, «pendant que ses généraux s'amusaient à vendre aux enchères des biens si mal acquis» en Espagne, «au lieu de demander chaque jour pardon pour ses crimes», «à lire... une grammaire !» (p. 93).

Il n'y a pas à louvoyer, car les Français, «fanatiques de l'abstraction, malades de la logique», sont «capables de sacrifier quiconque pour un de leurs syllogismes» (p. 96), mais ne comprennent absolument rien aux véritables génies, comme Goya : «Certainement la violence de Goya, comme celle de Picasso, un siècle plus tard, aura aveuglé non seulement Mérimée, mais toute la peinture française. Ceux qui l'admirèrent, le copièrent et se laissèrent influencer par lui, comme Géricault et Delacroix, restèrent dans le geste, dans la pure rhétorique. Ils ne comprenaient pas la violence intérieure, radicale, le monde beaucoup plus complexe d'un peintre qui avait fait la sourde oreille à la peinture banale et académique en provenance de France. Les Français, y compris les révolutionnaires modernes, étaient, même s'ils croyaient le contraire, trop empreints du classicisme qu'ils avaient chevillé à l'âme, et le romantisme récemment acquis leur était en réalité étranger et lointain. Il n'était tout au plus qu'une réaction anticlassique. Cela faisait déjà trop longtemps qu'entre Ronsard et Rabelais, l'esprit français avait choisi le mauvais chemin» (pp. 98-9), c'est-à-dire Ronsard dans l'esprit de Manuel Arroyo-Stephens.

Ainsi, si le «romantisme allemand» dans sa totalité «se résume à une lutte titanesque pour se libérer du joug français», c'est encore une fois vers la peinture espagnole que l'auteur tourne son regard pour en affirmer la supériorité sur la française, supériorité découlant du fait que les peintres espagnols, eux, n'ont pas renoncé à la passion : «Quand ils [les Français] se trouvent face à la peinture espagnole et se mettent à l'admirer, alors qu'au fond elle leur reste incompréhensible, ils surréagissent et en perdent la mesure. Là où ils étaient habitués à chercher l'harmonie, ils se retrouvent face à une violence inusitée; là où ils cherchent la beauté idéale, ils tombent sur le réalisme le plus cru; éduqués à comprendre la séparation et la hiérarchie des genres picturaux, ils trouvent mélangés le sublime et le grotesque; au lieu d'un projet d'ensemble et d'une utilisation exubérante de la couleur, au lieu d'un dessin harmonieux et correct des postures, ils tombent sur un mouvement impulsif et incontrôlé. Habitués à peindre les morts comme s'ils étaient en train de rêver, ils se retrouvent face aux cadavres de Goya, masses de chair inerte, véritables cadavres» (p. 101). L'auteur va plus loin, car il ne supporte décidément pas la prétention française, d'autant plus appuyée qu'elle ne se fonde, à ses yeux, sur rien de valable, et cela en quelque domaine artistique que ce soit. C'est ainsi que le célèbre tableau de Goya intitulé Le 3 mai fusille de manière allégorique «toute la peinture française du XVIIIe siècle», tandis qu'un siècle plus tard, un autre Espagnol, Pablo Picasso, fusillera à son tour «la peinture française du XXe siècle» (p. 102) avec ses Demoiselles d'Avignon.

J'ai plus d'une fois souri en lisant Manuel Arroyo-Stephens, me souvenant de ma lecture, franchement ennuyée, des Salons de Diderot, comme lorsqu'il écrit par exemple : «Que pouvait-on voir dans la peinture indigeste de Watteau, de Fragonard, de Boucher, de Chardin, dans leurs coloris sensuels et charmants, dans leur bucolisme glouton, entre colonnes et plantes grimpantes, dans leurs figurines de porcelaine exhibant tantôt leur cheville, tantôt leur petit cul, que pouvait-on regarder de ce monde coloré, vain et frivole après avoir contemplé les morts de Goya ?» (p. 103). La réponse est évident et décidément seul un Philippe Sollers, inutile commentateur de tout, peut nous bassiner avec les fadaises pralinées d'un peintre aussi inintéressant que Watteau.

Si les écrivains français sont peu ou prou des apôtres de la rhétorique la plus creuse et sont parfaitement incapables, y compris mêmes lorsqu'ils se rendent au bordel ou dans des pays exotiques, de se libérer de leur grammaire (2), mais aussi de ces structures plus ou moins étatiques comme la Société populaire républicaine des arts (3) inventée par ce «Robespierre du pinceau» (p. 104) que fut David qui ne peignit jamais, dans sa trop fameuse Mort de Marat qu'un «Christ profane, très bien composé, très «bien peint», avec une lumière abstraite, idéalisée, très seyante, qui sanctifie cet apôtre de la guillotine», tableau dont la «rhétorique muette mais très parlante» est destinée à «émouvoir les masses, en transformant en modèle de vertu un délinquant peu ordinaire» (p. 105), nous devons aussi admettre qu'un Flaubert, dont chaque paragraphe, nous dit malicieusement l'auteur, «lui coûtait autant de sueur, de sang et de larmes qu'à Churchill de défendre l'Angleterre» (p. 116), tout comme d'autres écrivains réalistes parmi lesquels l'ignoble Zola, ne valent pas grand-chose comparés, par exemple, à un Dostoïevski : «Visiblement, personne n'eut l'idée de souffler à l'oreille de ces vaillants réalistes qu'un peu plus au nord un certain Dostoïevski était en train de préparer le grand parricide du siècle et que, quelque part dans l'Atlantique nord, le capitaine Achab poursuivait une baleine. Mais quelqu'un peut-il s'imaginer Flaubert décrivant le crime de Raskolnikov, ce personnage qui, au début du roman, n'a pas mangé depuis deux jours, alors que le romancier français a besoin de plusieurs pages pour décrire les huit étages de la pièce montée du mariage de madame Bovary ? Flaubert aurait fait quelque chose que le Russe ne perd pas une minute à faire : décrire la hache avec laquelle est perpétré le grand crime. Il y aurait consacré peut-être un chapitre, oubliant l'essentiel, qui est que la hache est juste le prolongement du bras qui la brandit. Et que la seule chose importante est ce qui se passe dans la tête qui actionne ce bras» (p. 122).

Saluons les éditions Exils pour avoir donné aux lecteurs francophones la possibilité et, je crois, la chance, de pouvoir lire ce court ouvrage de Manuel Arroyo-Stephens, libelle qui s'inscrit dans le sillage de ces livres érudits et fantomatiques, profonds et justes, comme Dostoïevski lit Hegel en Sibérie et fond en larmes de László Földényi.

Notes

(1) Manuel Arroyo-Stephens, Contre les Français. De l'influence néfaste exercée par la culture française (traduit de l'espagnol par Philippe Thureau-Dangin, Éditions Exils, 2015), p. 126. Dans on édition originale, ce livre a été publié en 1980 sous le titre Contra los Franceses. O sobre la nefasta influenccia. Libelo. L'auteur, né en 1945 à Bilbao, avocat et é

03/02/2016 | Lien permanent

L’Ange de la vengeance : Ferrara ou le cauchemar de Thana, par Francis Moury

Fear City d'Abel Ferrara, par Francis Moury.

Fiche technique succincte

Mise en scène : Abel Ferrara

Prod. : Rochelle Weisberg, Richard Howorth, Mary Kane (Rochelle Films Inc. / Navaron Films)

Dist. américaine : Warner

Scénario : Nicholas St. John

Directeur de la photo : James Momel (en réalité James Lemmo)

Montage : Christopher Andrews

Musique : Joe Delia

Casting succinct

Zoë Tamerlis (en réalité Zoë Lund : rôle de Thana), Albert Sinkis (Albert, le patron de Thana), Darlene Stuto (Laurie), Helen McGara (Carol), Nike Zachmanoglou (Pamela), Jimmy Laine (en réalité Abel Ferrara : premier violeur masqué), Peter Yellen (le voleur, second violeur), Steve Singer (le photographe de mode), Editta Sherman (la logeuse de Thana), Jack Thibeau (l’homme du bar qui raconte son histoire à Thana), Vincent Gruppi (le loubard au coin de la rue qui interpelle les filles), etc.

Résumé du scénario

USA, New York, quartier Manhattan en 1980 : Thana, une belle jeune fille muette qui travaille comme ouvrière dans un atelier de confection, est doublement violée par deux criminels la même soirée. Elle tue le second en état de légitime défense. Traumatisée et devenue paranoïaque, elle arpente désormais les rues la nuit, avec dans son sac à main le pistolet automatique MS 45 de son agresseur…

Critique

«Ou bien les vérités éternelles que la raison découvre dans les données immédiates de la conscience ne sont que des vérités transitoires, et les horreurs de l’existence, les souffrances de Job, celles sur lesquelles pleurait Jérémie, celles que nous percevons à travers les orages de l’Apocalypse, disparaîtront de par la volonté du Créateur de l’univers et des hommes ainsi que s’évanouissent les cauchemars qui s’étaient emparés d’un dormeur, ou bien nous vivons dans un monde dément.»

Léon Chestov, extrait d’un article en hommage à Edmund Husserl, traduit dans La Revue philosophique en 1940, cité par Roland Caillois in Gaétan Picon et coll., Panorama des idées contemporaines, Section I, Les Idées philosophiques, § IV, Les philosophies de l’existence (éd. Librairie Gallimard, 1957), p. 105.

Angel of vengeance/MS. 45 [L’Ange de la vengeance] (États-Unis, 1980) d’Abel Ferrara est tardivement sorti le 18 août 1982 à Paris : c’est une saison alors très creuse, peu propice aux découvertes et servant de bouche-trou aux exploitants. Ce qui lui valut logiquement une relative indifférence critique et publique à quelques heureuses exceptions près. Ironie de l’exploitation et de ses conditions : ce film fantastique tourné avec un petit budget parfaitement utilisé – raison pour laquelle il avait obtenu aux États-Unis une nomination dans cette catégorie économique lors d’un festival de cinéma fantastique – demeure le meilleur film jamais réalisé par Ferrara. Et c’est aussi le plus beau rôle de Zoë Tamerlis alias Zoë Lund (1962-1999) qui noue, à partir précisément de ce film de 1980, une relation forte avec le réalisateur au point de rédiger le scénario de son dostoïevskien Bad Lieutenant (États-Unis, 1992).

De son antérieur Driller Killer, Ferrara conserve bien des éléments emprunts d’un profond gnosticisme : hantise puritaine de la chair, obsession du péché et du rachat ici symbolisés par l’art, là par la religion externalisée en uniforme religieux symbolique, obsession de la chute sous forme de la pauvreté absolue (les clochards, encore très présents), nécessité de purifier le monde à l’aide de la violence salvatrice, seule issue mais issue auto-sacrificielle revendiquée, assumée jusqu’au bout. Mais si Angel of vengeance les conserve, il les raffine aussi syntaxiquement : le montage est sophistiqué, la direction de la photographie de James Lemmo alterne classicisme et avant-guardisme d’une manière plus équilibrée et moins expérimentale, et, last but not least, la direction d’acteurs est cette fois absolument professionnelle. On n’oublie pas l’hallucinant double-viol subi par Thana en ouverture, ni le tempo de la nuit de vengeance où les hommes tombent, ni le démentiel «meurtre-suicide» du client du bar, admirablement et profondément, pour le coup, dostoïevskien ni même, enfin, la fête en forme de carnaval baroque qui tourne à la danse macabre, tragique et ultra-violente. Un symbolisme pesant et constamment angoissant habite le film du début à la fin, assené par une musique lancinante et l’interprétation non moins hallucinée qu’hallucinante de sa vedette. Elle est poussée dans le sens d’une transsexualité d’essence mystique, déplaçant et condensant l’érotisme vers la mort, vidant l’être original au profit d’une représentation incarnée qui le supplante, le transcende bientôt. Thana étant d’autre part – il est aisé de le remarquer – le diminutif du grec «thanatos», notamment lors de la préparation devant le miroir, puis lorsque Albert découvre le MS. 45 à l’emplacement du mont de Vénus. Il y a une dialectique revendiquée de la transsexualité dans l’interprétation comme dans l’écriture du personnage de Thana, qui vise un dépassement intégral et ontologique de la banale condition humaine. Thana est folle mais sa folie est profondément nietzschéenne. La toile d’araignée, la nonne : autant de figures d’un art fantastique surréaliste pleinement concerté.

Le fait que Ferrara lui-même apparaisse masqué comme violeur démoniaque ajoute consciemment au symbolisme revendiqué du film, rétrospectivement et avec une ironie noire qu’il avait prévue et suscitée. Ce qui intéresse Ferrara n’est pas d’intégrer Angel of vengeance dans un quelconque genre ou sous-genre, un être de raison nommé «rape and revenge» ou «film d’autodéfense». Ferrara est, en revanche et de toute évidence, préoccupé par des motifs qui sont ceux d’un Fritz Lang (la culpabilité ontologique) ou d’un Ingmar Bergman (le silence de Dieu) bien davantage que par son intégration dans une des catégories du film noir américain. Catégories qu’il transcende allègrement, d’une manière souvent expressionniste (le cauchemar de Thana, techniquement virtuose) au point de transformer très aisément et très vite son film noir en film fantastique dès ses premières séquences, grâce à sa violence graphique surprenante, et cela jusqu’à la séquence finale, impressionnante encore aujourd’hui tant elle est baroque, ample et riche de suspense.

La pathologie et la folie criminelle, la perversion sexuelle, la ville tentaculaire, la solitude sont des sujets de choix du cinéma fantastique lorsqu’ils sont intégrés à une mythologie pré-existante, illustrée par un personnage traditionnel. Avec ce film, Ferrara renouvelle la donne en innovant : son Ange de la vengeance est une création inédite, novatrice. Esthétiquement aussi, par son rythme comme par son appréhension de l’espace, Ferrara crée sa propre mythologie originale, en une expérience unique qui est vouée à se conclure sans pouvoir être répétée ni reconduite par une quelconque séquelle. Ferrara transforme donc son thriller en un très grand film fantastique, appuyé sur le réalisme documentaire critique le plus virulent, confinant souvent à l’humour, à l’ironie, à l’acidité et à l’amertume les plus incisives. La touche finale comique, apaisante, comporte néanmoins une trace d’absurde presque miraculeuse : alors que tous les personnages principaux ou presque ont été tués ou contraints de tuer pour se sauver, un animal innocent et chétif qu’on croyait mort est bien vivant, et sauvé. New York vaut bien une messe (noire), comme dirait l’autre.

NB : le titre alternatif MS.45 désigne, si nous ne commettons pas d’erreur, autant le pistolet S.&W. chambré en calibre 45 que le calibre «45 ACP» (équivalent en Europe à une mesure de 11,43mm) lui-même des cartouches contenues dans celui-ci, qui appartient au second agresseur de Thana puis à Thana. Les cartouches réelles qu’embrasse Thana lorsqu’elle se prépare pour la fête finale sont d’ailleurs bien des cartouches calibre 45, de type blindé classique, à bout rond (des «round nose» comme on dit là-bas) utilisée depuis 1911 à 1985 environ par l’armée américaine comme munition réglementaire, mais dans le pistolet Colt US1911 A1 qu’il ne faut évidemment pas confondre avec le S.&W. MS45 ici employé.

NB2 : la date du film est bien «1980» au copyright du générique final de sa copie américaine, et non pas 1981, contrairement à ce que mentionne le site américain IMDB.

30/08/2008 | Lien permanent

Kont Franse, Manuel Arroyo-Stephens

Toutes les langues (ou presque !).

Toutes les langues (ou presque !).Ce texte, dont voici la version originale, a été traduit par Mehdi E. Chalmers et Lorvens Aurélien pour le premier numéro de la revue haïtienne Trois cent soixante.

Sou Manuel Arroyo-Stephen, Kont Franse. Sou kesyon enflyans nefas kilti franse a (Edisyon Exils, 2015).

Sou Manuel Arroyo-Stephen, Kont Franse. Sou kesyon enflyans nefas kilti franse a (Edisyon Exils, 2015).Pa gen kowensidans nan zafè liv n ap li, ni pa genyen nan kwakseswa n ap regle. Tout bagay ki la a se siy, deske inivè a se yon sèl kokenn fraz, yon fraz ki ta ka menm enfini. M te fenk sot lage yon kòmantè sou atak François Rastier te ekri kont Heidegger ak disip li yo. Se pa ti amize m mwen amize m lè mwen wè sa Manuel Arroyo-Stephens ap di nan ti bwochi li an, kote li melanje fawouch ak konesans, l ap djenge nèt alkole Gran-mèt pawòl woulemdebò a, setadi Heidegger. Li dekri move enfliyans misye sou Lafrans, yon ti peyi w ap sezi jan l sansib pou pyèj diskou latronpans k ap pale w de inivèsalis ak revolisyon, kote se anvi koupe tèt moun k ap pale la a an reyalite, lè w tande yon bann fraz long rechiya tankou pa Renaud Camus ak Richard Millet (1) yo (de nèg sa yo ta byen renmen rakousi kèk tèt moun deyo, kèk tèt etranje, si yo te gen menm gwo ponyèt ti opiyon natifnatal endyen Jivaro yo an). Manuel Arroyo-Stephens di : «kouman Lafrans ak adorasyon l pou Larezon ak Imanis li an, fè kite yo bare l nan pèlen yon aganman ki te vle fè moun kwè reflechi ak pale klè se yon danje mòtèl pou filozofi ? Ou pa ta di se nan peyi Montaigne ak Descartes ak Pascal sa ta rive ! Koze sa w konprann byen nan lespri w fòk ou ka di l byen nan bouch ou, koze sa ou pa jwenn mo pou w di l ou pa bezwen pale l, koze entelijibilte, konprann moun ak konprann pa w de sa w ap chita di, sa se premye kondisyon chache verite, tout koze sa yo, raketè ki soti lavil Fribourg la, pi vye lach filozofi loksidan janm kite penpennen konsa, pou li tout sa se «ki mele m». Heidegger rantre nan zafè nazi a lè sa te bon pou li, e pi li fèmen bouch li pou letènite sou zafè krim Hitler yo. Lè w ap gade byen, de nèg sa yo gen yon kote yo menm jan. Heidegger chame filozòf nan yon bon mòso monn la, tandiske Hitler t ap chame pèp alman an (2).

Se pandan ventyèm syèk la, Heidegger foure kilti Lafrans la nan «depresyon» (se tit dènye chapit liv la) ak «adorasyon Anyenmenm, epi konsekrasyon radotay ak charabya». Manuel Arroyo-Stephens di nou Heidegger se yon «enpostè», yon «teyolojyen abiye an filozòf», yon «kòmansman nazi, ak yon malpwòpte antisemit , ki pa te wont pou l file ti elèv li, menm lè se ti medam jwif yo te ye».

Sa k komik anpil tou, se lè otè a lage nan kò ti lespri klan gwoup egzistansyalis Jean-Paul Sartre la. Manuel Arroyo-Stephens pa fè ni Sartre ni Heidegger mizerikòd sou kesyon sa a : «se pa ti abil li abil nan pran tout kalte engredyan, sòti metafizik, rive Reyalis syantifik, pase pa Psikanaliz, se nan tout sa Jean-Paul Sartre kreye sistèm filozofik li ak pwòp ti nanchon l, egzistansyalis yo». Pou pil sousou djòlè fransè sa yo «literati ak tout zèv atis, se menm chema jenerasyon aprè jenerasyon, depi Larenesans, yon zafè ti mouvman ak ti gwoup» sa se defo Fransè yo menm. Fransè yo se yon ras bèf ak mouton mawoule ap mennen, yo bay»Istwa literati ak mouvman literè pi enpòtans pase literati a menm», se sa «André Breton ak tout lidè mouvman sou latè konprann byen byen». Sartre, salopri yo rele Sartre la, «kolèg li yo te fenk kòmanse selebre lespri panse l, misye fè yo sezi jistank yo blije bal respè», lè li deklare ke li t ap viv anba okipasyon alman nan yon «mawon san kache», se pa ti efemis efemis misye bay la a non, pou l vin eksplike modèl rebelyon pa l la, rebelyon ti zandolit, rebelyon agaman l lan devan alman yo. Manuel Arroyo-Stephens al pi lwen : «Sa moun ki gen jenerozite rele sistèm filozofik Jean-Paul Sartre la se yon mikmak lide li pran nan men Husserl ak Heidegger, li rajoute yon ti piman maksis aprè, li byen souke l ak jagon Hegel la, pou l remèt ou li sou yon plat pale fransè parizyen». «Daprè sa espesyalis yo di, L’Être et le néant [Sa-k-la ak Anyenmenm] se pi gwo chèdèv misye». Lè li di sa, otè a lage menm kalte pwent ekriven José Bergamin te renmen bay yo : «si nou sonje liv Sartre la jis jounen jodi a [Sa-k-la ak Anyenmenm] se sèlman paske w jwenn yon ti zwing nan premye koze a, ak yon pil ak yon pakèt nan dezyèm nan». Menm jan an, daprè Manuel Arroyo-Stephens, se paske «vye ti powèt» yo rele Mao Zedong lan te vle fòse «yon milya konpatriyòt li yo al li vè malouk li ekri yo, atò menm tout liv li te ekri yo» se pou sa «li pran tèt gè sivil la ak revolisyon kiltirèl chinwa a».