Rechercher : bernanos, lapaque

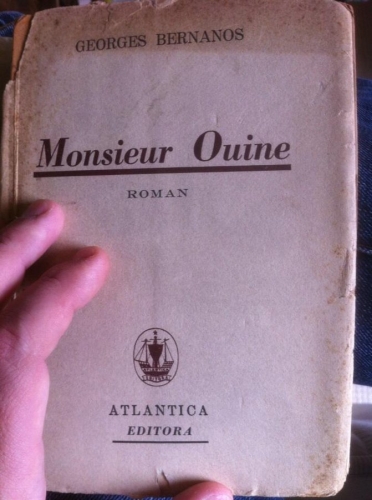

En relisant Monsieur Ouine de Georges Bernanos

Georges Bernanos dans la Zone.

Georges Bernanos dans la Zone. Monsieur Ouine est le roman de Georges Bernanos que j'ai le plus relu. Peut-être même est-il un des romans, avec par exemple La plage de Scheveningen ou Absalon, Absalon ! que j'ai le plus relu au cours de toutes ces années de méthodique dévoration de livres. Le relisant depuis que je l'ai découvert, assez tardivement par rapport aux autres romans de Bernanos, que, consciencieux gamin, je m'appliquai à lire dans l'ordre de leur parution, je suis passablement étonné d'y dénicher tel ou tel aspect qui n'avait pas retenu jusqu'alors mon attention.

Monsieur Ouine est le roman de Georges Bernanos que j'ai le plus relu. Peut-être même est-il un des romans, avec par exemple La plage de Scheveningen ou Absalon, Absalon ! que j'ai le plus relu au cours de toutes ces années de méthodique dévoration de livres. Le relisant depuis que je l'ai découvert, assez tardivement par rapport aux autres romans de Bernanos, que, consciencieux gamin, je m'appliquai à lire dans l'ordre de leur parution, je suis passablement étonné d'y dénicher tel ou tel aspect qui n'avait pas retenu jusqu'alors mon attention.Je pense avoir également lu tout ce qui a été écrit sur Monsieur Ouine, et, comme je ne compte pas faire ici office de chercheur, il me faut l'oublier, oublier aussi ce que moi-même j'ai écrit sur le dernier roman de Bernanos, par exemple en analysant la figuration du Mal au moyen du concept kierkegaardien d'hermétisme démoniaque, pour tenter de le recevoir dans la stupéfaction qu'il produisit, en ce mois d'avril 1992 si j'en crois mes archives électroniques où, depuis 1987, j'ai méthodiquement consigné chaque ouvrage terminé. Il est curieux de constater que c'est quelques jours à peine avoir terminé cette lecture que je relus, alors pour la troisième fois, le Cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Bien des années plus tard, dans le dernier numéro des Études bernanosiennes dirigées par le cher Michel Estève, je devais rapprocher ces deux plongées dans le Mal, choisissant, pour en illustrer la note publiée sur ce blog, une photographie réalisée à la nuit tombante au Parc de la Tête d'Or, à Lyon où je me promenais assez tristement, montrant un ciel nocturne curieusement creusé de courants effilant les nuages, les tordant presque, comme les deux pôles que constituent ces romans s'attiraient tout en s'excluant et créaient d'invisibles torsades autour desquelles la matière s'enroulait à son gré.

Je pensais cette fois-ci m'attacher à la dimension apocalyptique et prophétique du texte qui, lors de tel dialogue saisissant entre Steeny et son jeune ami, l'infirme Guillaume, évoque les morts, pour le moins récalcitrants, de la Première Guerre mondiale, et mettre ainsi à profit les aperçus rédigés par Albert Dauzat, après avoir déniché un exemplaire passablement usé de ses Légendes, prophéties et superstitions de la Guerre (et non de la Grande Guerre, comme l'indique par erreur une réédition moderne du livre), un livre que la nouvelle d'Arthur Machen intitulée Les anges de Mons m'avait donné envie d'étudier. Si Albert Dauzat évoque bien dans son livre ce texte étrange du maître de Lovecraft comme le cas singulier d'un texte inventé de toutes pièces que d'innombrables combattants tinrent pour une vérité établie, ma moisson fut à peu près nulle car cet ouvrage s'inspirant de celui, célèbre, de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules, qui distille ici ou là une confiance indéfectible dans la marche du Progrès, veut prouver que les signes, fausses nouvelles, prophéties et superstitions méthodiquement consignés par notre savant compilateur ne sont guère plus que les témoignage d'époques troublées, particulièrement les guerres qui, «en augmentant la nervosité et la crédulité générales, donnent naissance à un grand nombre de faux bruits qui, lorsqu'ils correspondent à l'état d'esprit du milieu, ont tôt fait de s'accréditer dans l'âme simpliste des foules» (1).

Rien, donc, de ce côté-là, même si nous pourrions parler de telle scène de lynchage, dans le roman de Bernanos, comme relevant de la nervosité et de la crédulité générales, alors même que je fus frappé, recommençant ma lecture, par les images, souvent saisissantes, qui traduisent une fuite éperdue, une «fuite immense», écrit Bernanos (2), des éléments se jetant vers on ne sait quelle bordure du monde, on le dirait tout pressés de se ruer, telle la jument de la folle Ginette, vers quelque impossible révélation. Tout fonce vers une destination dont Bernanos ne nous dit rien, probablement parce que lui-même n'avait aucune idée du lieu, s'il s'agit bien d'un lieu d'un autre point de vue que métaphorique dont il s'agit, vers lequel son histoire crépusculaire se dirigeait. La bouche dévorante qu'est Ouine au moment de son agonie ? La fosse, encore ouverte, dans laquelle les villageois de Fenouille semblent tous vouloir tomber, comme s'ils voulaient rejoindre le corps du petit vacher assassiné ? Nous ne le savons pas. Bernanos ne le sait pas davantage, lui qui, significativement, multiplie dans son roman les questions auxquelles il n'apporte aucune réponse.

C'est finalement une autre lecture, celle que Georges Bernanos fit devant son grand ami Robert Vallery-Radot et que celui-ci évoqua dans Le Figaro Littéraire du 11 juillet 1936, qui évoque le mieux cette impression de grands vents soufflant sur toutes pistes de ce monde, sur toutes faces de vivants, pour le dire avec le poète. Je cite longuement ces très belles lignes de l'article intitulé Mon ami Bernanos, lignes qu'autrefois, étudiant, je rejetais avec dédain parce que, du haut de ma bêtise satisfaite, tout pressé d'amasser des preuves et des indices et de bâtir des démonstrations, je les jugeais lyriques, donc inutiles pour ma besogne éminemment universitaire : «Allongé sur le divan noir, il me regarde de son œil changeant, couleur des mers lointaines, la tête un peu penchée, et il rit silencieusement, d'un air d'enfant rusé. Un carton noir jaspé de blanc et de rouge, gonflé de feuillets, est à côté de lui; il sait qu'il va me lire le nouveau roman qu'il achève, l'étrange histoire de Monsieur Ouine, ancien professeur de langues, et il retarde le moment décisif, par crainte de décevoir mon attente. Il prend son temps, tire lentement de sa poche sa blague à tabac, bourre sa pipe à petits coups de pouce réguliers et attentifs, avec cette gravité rituelle des gens de mer et des soldats; l'éclair du briquet a lui dans l'ombre; un nuage de fumée l'enveloppe comme un dieu; il feuillette les pages couvertes de sa svelte écriture symétrique pareille à une haute futaie de hêtres serrés, soupire, puis, se renversant brusquement sur les coussins, fourrage sa crinière comme pour en tirer des étincelles, tousse trois fois, se penche à nouveau pour prendre son manuscrit et commence, d'un ton timide, d'articuler quelques mots, s'arrête, reprend, se tait, secoue la tête d'impatience, puis, après avoir aspiré une bouffée d'air, part enfin, d'une voix basse un peu sifflante et qui va, s'enflant par degrés. On dirait le vent sous les portes dans les maisons de campagne, à la fin de l'automne, ou les confidences à mi-voix des flammes dans la cheminée, quand la veillée se prolonge. L'incantation a commencé; l'amarre est rompue; le navire de notre destin s'enfonce dans le crépuscule du large, plonge entre les parois d'énormes paquets d'eau; les pétrels virevoltent en piaulant autour des mâts et l'odeur du goudron et du bois verni se mêle à l'arôme salé des vagues... Où les premiers feux du matin nous surprendront-ils ?». L'article se termine sur ces mots : «Les feuillets gisent épars sur le divan noir, oracles tombés de la bouche de la Pythie invisible. La voix chante toujours, emportant tout dans le sillage halluciné de sa course. Toute la pièce est hantée, et le vase de Chine, le cartel et les portraits chuchotent entre eux des secrets oubliés...». Mon Dieu, comme j'ai pu être sot et prétentieux à la fois, car tout est dit je crois (oracles, sillage halluciné de sa course, secrets oubliés) de Monsieur Ouine dans ces lignes simples et belles, qui ne se veulent point une quelconque recension et encore moins une étude, et qui nous rappellent que toute lecture réelle, pas seulement celles de notre enfance abolie, est, d'abord, une aventure que, devenus adultes, nous nous amusons à réduire en la faisant tenir dans de petites cases !

Je ne doute pas que Robert Vallery-Radot ne fût comme hypnotisé au moment où son célèbre ami lui lut, la voix s'enflant progressivement comme il l'a écrit, tel passage du manuscrit de Monsieur Ouine auquel il tenait tant, comme d'ailleurs le grand écrivain le lui confia dans une lettre datée du 20 novembre 1934 où il déclarait : «Je veux absolument me réserver d’achever Monsieur Ouine, avec les modifications que je crois nécessaires pour éviter autant que possible le reproche d’obscurité, formulé par un certain nombre de pauvres types. Monsieur Ouine est ce que j’ai fait de mieux, de plus complet. Je veux bien être condamné aux travaux forcés, mais qu’on me laisse libre de rêver ce bouquin en paix».

D'ailleurs, c'est ce ton qui convient le mieux à la lecture de Monsieur Ouine, la voix s'élançant, mimant une écriture qui n'est elle-même jamais au repos, se lève, s'évade vers quelque route fabuleuse, comme si le roman tout entier résistait de toutes ses forces au puits gravitationnel que représente l'ogre ouinien qui «absorbe» alors que «d'autres rayonnent, échauffent» (p. 1423), avale tout, comme s'il s'agissait en somme de parvenir à s'échapper du trou noir entouré de son disque d'accrétion : tout objet qui y tombe est réputé perdu à jamais, dissout par les forces colossales du monstre stellaire, invisible et dont l'invisibilité est l'essence même. Monsieur Ouine, d'ailleurs, ne se disloque-t-il pas lui-même, s'efforçant, au moment de mourir, de réunir «les tronçons de [sa] vie» (p. 1548) ? D'où, peut-être, tant d'images, souvent somptueuses qui miment la «course démesurée» (p. 1381), le «roulement sourd» (p. 1388), l'élan, la fuite, le projectile jailli d'une fronde (plusieurs fois évoquée, comme à la page 1411), la masse pesante qui sera «entraînée par son propre poids comme une pierre» (p. 1425), la cavalcade démentielle de la jument géante de Ginette, la soif dévorante, rimbaldienne, du jeune Steeny si pressé de fuir la maison maternelle devenue, grâce à la diligence de Miss, une prison dorée toute bruissante de caresses féminines et de chuchotements complices : «Si la vie n'est qu'un obstacle à forcer, je la force, je sortirai de l'autre côté tout écumant, tout sanglant» (p. 1381) déclare ainsi le jeune garçon à son ami, l'infirme Philippe, ajoutant que sa convention, passée avec celui qui est chargé de porter ses péchés, a toujours été de «foncer droit devant» (p. 1387), comme la jument monstrueuse de Mme de Néréis, bien capable de «charger contre un mur» (p. 1417).

Pourquoi, écrivant ces lignes, je ne puis m'empêcher de songer au beau livre de Max Picard intitulé La fuite devant Dieu ? Tout s'élance et galope dans ce roman, qu'il s'agisse du «ciel gris» (p. 1393), de «la grande houle radieuse accourue du fond des cieux» (p. 1458), des «vertigineuses masses d'ombre» (p. 1433) qui jamais ne semblent pouvoir être ralenties ou de la «belle route ! La chère route !» (p. 1408) qui s'ouvre (via rupta) sur l'avenir, l'espérance peut-être, alors que l'univers chavire lui aussi, «tout le paysage» glissant ainsi «jusqu'au creux de la houle» (p. 1414) ou bien ce sont de «noirs oiseaux d'hiver [qui sont] jetés en dérive à mille pieds au-dessus des collines» (p. 1470).

Cet élan que rien ne semble, non, pas même Monsieur Ouine faisant pourtant office de siphon universel, qui n'est «qu’orifice, aspiration, engloutissement, corps et âme, béant de toutes parts» (p. 1551) et qui finit, comme un astre occlus, par s'effondrer sur lui-même, être aspiré par lui-même, rentre en lui-même, seule geôle, estime-t-il, de laquelle il ne peut s'enfuir (cf. p. 1560), que pas même Monsieur Ouine donc ne semble pouvoir arrêter, ce souffle qui gonfle le texte bernanosien jusqu'au plus pur lyrisme (3), tisse un entrelacs subtil de liens entre le monde visible et le monde qui ne l'est pas, entre une réalité, aussi banale qu'on le souhaitera comme le montrent tant de romans de Bernanos, et un fonds d'or sur lequel les gestes les plus humbles se détachent, écrivent une histoire fabuleuse où, comme dans les mystères du Moyen-Âge, Dieu et démon s'affrontent par personnages interposés; ces liens sont aussi ceux qui existent entre les vivants et les morts qualifiés comme étant «les héritiers, les légitimes» (p. 1389), bien souvent partis dans leur royaume gris et froid contre leur gré, contre leur volonté dévorante, et tout pressés de revenir hanter les vivants. Ce souffle est aussi celui qui se rue dans l'espace désert qu'ouvre, sous les pas de nos personnages livrés à eux-mêmes, tous orphelins, une filiation cassée ou bien imaginaire, un ancêtre à l'existence problématique ici, là un père que le fils n'a jamais connu, comme si le vent perpétuel du Cheval de Turin de Béla Tarr (4) n'avait pour seul but, dans le roman de Bernanos, que de remplir coûte que coûte le vide que figure génialement ce roman de toutes les dissolutions, et d'abord celle de l'Être devenue boue, magma informe, matière visqueuse qui fermente sous l'action d'on ne sait quelle force, un temps seulement maîtrisée et qui, maintenant que la paroisse est morte, s'insinue lentement partout, dans les murs pourris du château de Néréis comme dans les consciences elles-mêmes faisant eau de toute part. Tous les fils, ici, tous les enfants humiliés, qu'il s'agisse de Steeny se cherchant un héros à servir et à admirer (cf. p. 1385) ou du beau braconnier Eugène, mais aussi du père Devandomme à la cervelle hantée de vieux rêves de grandeur dorée pourchassant «les ancêtres sans histoire et presque sans nom» (p. 1455), tous sont à la recherche d'un père, et ce n'est pas pour rien que tel «mystérieux petit lieutenant à la culotte orange galonnée d'or» (p. 1378), venu aussi vite que parti dans le roman, se propose «d'établir la filiation» (p. 1379), c'est-à-dire, en restaurant la piété, tenter de refonder un ordre qui ne s'enfoncerait point dans l'universel marasme. Mais ce lien brisé, ce centre perdu pour le dire avec Lorentzatos et Sedlmayr, peut aussi être l'occasion d'une libération, et permettre le départ auquel tout enfant, entrant dans l'âge adulte, aspire mais craint dans le même mouvement, se souvenant de la piteuse façon qui fut le dernier salut de tant de grands aventuriers : «Plus d'ancêtres» s'exclame, avec une joie mauvaise, Steeny, toujours prompt à sentir quelque «furieuse poussée du sang vers sa nuque» (p. 1450) car, avec chaque nouveau départ d'homme inflexible sur les routes, «le monde commence» (p. 1389) et ainsi est-il possible de rebâtir une arche, si bellement évoquée dans La Route de Cormac McCarthy. Il est à ce titre significatif que Bernanos affirme du vieux Vandomme que «son devoir est de durer, durer sans plus. Durer, demeurer, rester immobile à travers ce qui bouge, durer comme un arbre, comme un mur, tenir bon» (pp. 1461-2), comme le père doit coûte que coûte durer pour protéger son fils des dangers inouïs qui les guettent sur la route s'enfonçant dans les terres glaciales, ordes, ravagées. Et, s'il n'est décidément pas possible de durer et de perdurer, alors il faut fuir, s'élancer, pour tracer une dernière orbe étincelante, hors du monde, comme l'a fait Jambe-de-Laine selon Monsieur Ouine : «Elle s’est échappée, voilà le mot, elle s’est élancée hors de toute atteinte – échappée n’est peut-être pas le mot qui convient – elle s’est élancée comme une flamme, comme un cri» (p. 1559).

Mais, dans le monde que nous décrit Georges Bernanos comme s'il l'avait réellement vu, rien ne semble pouvoir résister à une mystérieuse force d'avachissement, de consomption, de destruction qui attire, avale et engloutit tout, les mots (et tant de personnages de ce roman ne parviennent pas à les trouver !) comme les attitudes, y compris les plus nobles, comme celle d'Eugène et de sa compagne, qui se donnent la mort (5), le beau braconnier taciturne étant soupçonné d'avoir tué le jeune valet des Malicorne. Même le Christ semble chavirer dans cet univers qui tangue et fait eau de toutes parts, le curé de la paroisse de Fenouille, une fois son sermon apocalyptique craché à la face stupide de ses ouailles, ne parvenant même plus à fixer son regard «sur la grande Croix de bois noir, suspendue à l'un des arceaux de la voûte» (p. 1491). C'est d'ailleurs le curé qui semble le mieux comprendre de quoi il en retourne dans le boueux village de Fenouille, lorsqu'il décrit le proche avenir au ventre tout gonflé de créatures que l'on avait oubliées, attendant, comme un lion cherchant qui dévorer, que le dernier chrétien, décidément las de son baptême et lorsque les paroisses comme celle de Fenouille auront commencé de flamber, redevienne une bête et pire que cela encore, pire qu'une bête, une de ces créatures dont nous avons depuis longtemps oublié le nom, à supposer qu'elles en aient jamais eu un. Je cite ce beau passage, dont le rythme, une fois de plus, fait souffler un vent sauvage, rédempteur qui sait, sur le paysage en pleine fermentation du village de Fenouille, comme s'il s'agissait de le balayer, de le purifier, de l'assainir ou si une telle tâche s'avérait décidément impossible, de le raser jusqu'aux racines : «L’heure vient où sur les ruines de ce qui reste encore de l’ancien ordre chrétien, le nouvel ordre va naître qui sera réellement l’ordre du monde, l’ordre du Prince de ce Monde, du prince dont le royaume est de ce Monde. Alors, sous la dure loi de la nécessité plus forte que toute illusion, l’orgueil de l’homme d’Église, entretenu si longtemps par de simples conventions survivant aux croyances, aura perdu jusqu’à son objet. Et le pas des mendiants fera de nouveau trembler la terre» (pp. 1494-5). Nous voyons que, selon Bernanos, c'est à un dépouillement bien supérieur à celui qui consisterait, pour le prêtre, à se débarrasser ou plutôt : à être contraint de se débarrasser de son orgueil, que nous devons nous résoudre, et il n'est absolument pas certain qu'il redoute tant que cela le pas des mendiants,

11/09/2019 | Lien permanent

Dans le Haut-Pays d'Artois, sur les traces de Georges Bernanos

À Catherine Dhérent et Frédéric Folcher, cicérones de ce beau parcours.

04/03/2014 | Lien permanent

Georges Bernanos, l’enfant de Fressin, par Lucien Suel

Lucien Suel, à la suite de mon modeste reportage photographique sur les traces de Georges Bernanos dans le Haut-Pays d'Artois, m'a envoyé ce texte, initialement paru en 2006 dans l'ouvrage collectif intitulé Balade en Pas-de-Calais, sur les pas des écrivains, publié aux éditions Alexandrine. Je remercie l'auteur et l'éditeur de m'avoir permis de le reproduire.

Lucien Suel, à la suite de mon modeste reportage photographique sur les traces de Georges Bernanos dans le Haut-Pays d'Artois, m'a envoyé ce texte, initialement paru en 2006 dans l'ouvrage collectif intitulé Balade en Pas-de-Calais, sur les pas des écrivains, publié aux éditions Alexandrine. Je remercie l'auteur et l'éditeur de m'avoir permis de le reproduire. Georges Bernanos dans la Zone.

Georges Bernanos dans la Zone.«Ma certitude profonde est que la part du monde encore susceptible de rachat n’appartient qu’aux enfants, aux héros et aux martyrs.»

Georges Bernanos.

Le souvenir de Georges Bernanos est intimement lié aux personnages qu’il a fait vivre et mourir dans ses romans, Mouchette, l’abbé Donissan, le curé d’Ambricourt, Chantal de Clergerie... Mais on ne peut les séparer des paysages dans lesquels il les a placés et qui sont ceux de son enfance, les paysages de l’Artois, entre Boulogne et Lumbres, entre Desvres et Montreuil, Aire-sur-la-Lys et Fruges, d’Étaples à Hesdin, tout autour du village de Fressin.

C’est là qu’en 1896, la famille Bernanos achète, pour y passer les vacances, une grande maison près de l’église. De l’âge de 8 ans à l’âge de 16 ans, Georges Bernanos y passera tous ses étés, enfant, tantôt absorbé dans la lecture, allant jusqu’à s'installer pour lire en haut du grand sapin dans le parc, tantôt turbulent, «empruntant» le fusil de son père pour s'exercer à la chasse dans les poulaillers des environs puis, adolescent, jouant aux cartes ou aux échecs avec l'abbé Dubois, curé de Fressin et l'abbé Garenaux, curé de Planques, ou jeune homme, galopant sur son cheval jusqu’à Fruges pour jouer au billard dans un café.

C’est là qu’en 1896, la famille Bernanos achète, pour y passer les vacances, une grande maison près de l’église. De l’âge de 8 ans à l’âge de 16 ans, Georges Bernanos y passera tous ses étés, enfant, tantôt absorbé dans la lecture, allant jusqu’à s'installer pour lire en haut du grand sapin dans le parc, tantôt turbulent, «empruntant» le fusil de son père pour s'exercer à la chasse dans les poulaillers des environs puis, adolescent, jouant aux cartes ou aux échecs avec l'abbé Dubois, curé de Fressin et l'abbé Garenaux, curé de Planques, ou jeune homme, galopant sur son cheval jusqu’à Fruges pour jouer au billard dans un café.En 1904, la famille s’installe à l’année dans la résidence de Fressin et Georges Bernanos devient interne à l’Institution Sainte-Marie à Aire-sur-la-Lys où il accomplira son année de rhétorique, achevant là ses études secondaires.

Fressin est un ancien village médiéval. L’église Saint-Martin appartient au gothique, l’ogival flamboyant du XVe siècle. Le château, dont il ne reste que des ruines fut bâti par Jean V de Créquy qui participa à la capture de Jeanne d'Arc. Coïncidence étonnante, Georges Bernanos épousa en 1917 Jeanne Talbert d’Arc, descendante en droite ligne d’un frère de Jeanne d’Arc.

En 1926 paraît Sous le soleil de Satan qui rencontre un succès immédiat. Le village de Fressin est le décor principal du roman. Après le succès de ce premier roman, Bernanos abandonnera sa profession d’assureur pour se consacrer à la littérature. Suivront L'Imposture (1927), La Joie (1928), Journal d'un curé de campagne (1936), Monsieur Ouine (1943).

En 1926 paraît Sous le soleil de Satan qui rencontre un succès immédiat. Le village de Fressin est le décor principal du roman. Après le succès de ce premier roman, Bernanos abandonnera sa profession d’assureur pour se consacrer à la littérature. Suivront L'Imposture (1927), La Joie (1928), Journal d'un curé de campagne (1936), Monsieur Ouine (1943).Malgré tous les déménagements de son existence, de Paris à Rouen, d’Amiens à Toulon, de l’Espagne au Paraguay et au Brésil, Bernanos restera toute sa vie attaché au village de Fressin et au pays d’Artois. «Dès que je prends la plume, ce qui se lève tout de suite en moi c'est mon enfance, mon enfance si ordinaire, qui ressemble à toutes les autres, et dont pourtant je tire tout ce que j'écris comme d'une source inépuisable de rêves.»

Dans le grand salon de la maison de Fressin, l’enfant s’appuie contre l’épaule de sa mère. Ils ont même regard. Un livre ouvert les attend. Assis derrière son bureau, Émile Bernanos souffle la fumée de son cigare vers le haut plafond. Un courant d’air disperse les volutes. On entend le tic tac de la grande horloge.

Dans le grand salon de la maison de Fressin, l’enfant s’appuie contre l’épaule de sa mère. Ils ont même regard. Un livre ouvert les attend. Assis derrière son bureau, Émile Bernanos souffle la fumée de son cigare vers le haut plafond. Un courant d’air disperse les volutes. On entend le tic tac de la grande horloge.L’enfant de huit ans vit ses vacances dans la nature. C’est une image de la liberté, ce gamin qui vagabonde toute une après-midi dans la campagne boisée. Courses folles en solitaire dans les prairies humides au milieu des vaches, sautant les fossés et les ruisseaux. Le petit Georges trempe le bout de ses doigts dans l’eau froide de la Planquette, un bénitier naturel. Les saules étêtés se mirent dans l’eau des mares. Le vent secoue les peupliers, ébouriffe leurs grappes de gui. Les briques rouges, roses et jaunes et les tuiles d’argile brillent sous le soleil. Au retour, Georges se signe devant le calvaire à l’entrée du village.

«Certes ma vie est déjà pleine de morts. Mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus. Et pourtant, l’heure venue, c’est lui qui reprendra sa place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu’à la dernière, et comme un jeune chef des vétérans, ralliant la troupe en désordre, entrera le premier dans la Maison du Père.»

Juillet 1905, l’adolescent Bernanos monte dans le train à Aire-sur-la-Lys pour rentrer à Fressin (1). Il quitte la plaine de la Lys et monte vers les Collines d’Artois. Le vent du sud-ouest chasse la fumée de charbon vers les vitres ouvertes. Les paysans reviennent du marché. Les étudiants rentrent chez eux pour les vacances.

À Fruges, Georges descend avec ses bagages, son sac de livres. Une voiture à cheval l’attend. Les chevaux peinent en remontant de la gare de Fruges vers la route de Ruisseauville, vers Hesdin. On l’emmène à Fressin en suivant le cours de la Planquette par Avondance et Planques. Les fermes basses aux murs de torchis sont accroupies autour de leurs tas de fumier. Les fours à pain s’adossent aux maisons. À Avondance, les grosses fermes répandent leurs odeurs, vaches et cochons. L’église de Planques est sertie dans le fond du val. La Planquette murmure comme «le menu flot» de Verhaeren.

À Fruges, Georges descend avec ses bagages, son sac de livres. Une voiture à cheval l’attend. Les chevaux peinent en remontant de la gare de Fruges vers la route de Ruisseauville, vers Hesdin. On l’emmène à Fressin en suivant le cours de la Planquette par Avondance et Planques. Les fermes basses aux murs de torchis sont accroupies autour de leurs tas de fumier. Les fours à pain s’adossent aux maisons. À Avondance, les grosses fermes répandent leurs odeurs, vaches et cochons. L’église de Planques est sertie dans le fond du val. La Planquette murmure comme «le menu flot» de Verhaeren.La voiture entre dans la cour du «château», elle passe devant le pigeonnier rouge et blanc au toit d’ardoises fines. Le roucoulement des pigeons, les claquements d’ailes se joignent au pas des chevaux, au grésillement des roues cerclées de fer dans le gravier de l’allée. Georges suit le vol des pigeons à l’infini, mouchoirs blancs virevoltant dans le ciel bleu et blanc, couleurs de la Vierge.

Le lendemain, c’est dimanche. Georges est assis sur le banc de la Confrérie du Saint-Sacrement entre son père et sa mère. Le prêtre est au maître-autel, il est tourné vers l’Est, dos aux fidèles, face à Dieu. La famille Bernanos installée dans le côté droit du transept suit la messe grâce à une trouée qui a été ménagée dans un pilier.

À Fressin, c’est la famille du charron qui s’occupe du service de l’église. Ce sont les voisins d’en face des Bernanos. Aujourd’hui, à 82 ans, le fils de l’ancien charron continue ce service, dans une église presque vide. Dans le village, deux inscriptions se font face de chaque côté de la rue Bernanos : sur une plaque de marbre posée en 1988, pour le centenaire de la naissance de l’écrivain, ces mots gravés : «J’HABITAIS AU TEMPS DE MA JEUNESSE UNE CHÈRE VIEILLE MAISON DANS LES ARBRES.» Plus modestement, sur une planche du mur de l’ancienne maison du charron, une inscription pyrogravée : «Mon dech’caron» (2). Bernanos apprécierait. Caron n’est-il pas le passeur des morts ? Les charrons aussi ont disparu.

À Fressin, c’est la famille du charron qui s’occupe du service de l’église. Ce sont les voisins d’en face des Bernanos. Aujourd’hui, à 82 ans, le fils de l’ancien charron continue ce service, dans une église presque vide. Dans le village, deux inscriptions se font face de chaque côté de la rue Bernanos : sur une plaque de marbre posée en 1988, pour le centenaire de la naissance de l’écrivain, ces mots gravés : «J’HABITAIS AU TEMPS DE MA JEUNESSE UNE CHÈRE VIEILLE MAISON DANS LES ARBRES.» Plus modestement, sur une planche du mur de l’ancienne maison du charron, une inscription pyrogravée : «Mon dech’caron» (2). Bernanos apprécierait. Caron n’est-il pas le passeur des morts ? Les charrons aussi ont disparu.Aujourd’hui, étagées sur les collines, les pales des éoliennes découpent lentement l’air en mouvement. À Aire-sur-la-Lys, devant l’Institution Sainte-Marie, les parents attendent leurs enfants dans le Square Bernanos en laissant tourner le moteur de leurs voitures.

De Sainte-Marie, le jeune homme écrit à son ancien professeur : «Pendant les premiers mois de mon séjour à Aire, je me suis mortellement ennuyé et, étant toujours un peu malade, j'ai pensé très souvent à cette mort que je crains tant...» Tourmenté par l’idée du mal, de la mort et du salut, Bernanos retournera toujours vers son enfance, vers son innocence. «Il y a un mystère de l'enfance, une part sacrée dans l'enfance, un paradis perdu de l'enfance où nous revenons toujours en rêve.»

Le pays est désert en hiver. On peut marcher sur des kilomètres sans rencontrer âme qui vive.

Le pays est désert en hiver. On peut marcher sur des kilomètres sans rencontrer âme qui vive.Les quadrilatères des pâtures sont délimités par des haies d’aubépine parasitées de ronces et d’églantiers. On aperçoit Mouchette qui se glisse entre deux fils de fer barbelé. On entend le bruit sec de l’accroc à sa jupe rouge. Mouchette escalade le talus glissant. Sa petite main ridée serre une poignée d’herbes sèches. L'eau grise ruisselle du ciel. La terre est gorgée d’eau, un cloaque bourbeux. La fumée des cheminées monte lentement dans l’air froid.

C’est la période de chasse, le jeune Bernanos arpente les bois et les labours, traverse les fourrés et les futaies. Son chien s’ébroue devant lui. «Chemins du pays d’Artois, à l’extrême automne, fauves et odorants comme des bêtes, sentiers pourrissants sous la pluie de novembre, grandes chevauchées des nuages, rumeurs du ciel, eaux mortes !». Le ciel se reflète dans les flaques d’eau. Deux lapins détalent dans la brume, zigzags rapides dans les champs dénudés. Une croix de fer se dresse à la croisée des chemins.

Dans la clairière, un étang à moitié recouvert de lentilles. Dans la boue, sur le bord, les traces d’un sanglier et aussi les petites bottines de Mouchette. Des bulles sales remontent et viennent éclater à la surface de la mare, sous les branches fatiguées des saules marsault. Dans l'eau du fossé, une page arrachée à un cahier d’écolier se délite lentement. L’encre violette se diffuse, comme du sang dans un bassin d’émail blanc. Rentrant de la chasse, l’adolescent décrotte ses bottes devant la grille. Autour de l’église, les morts veillent au centre du village.

Benoît Joseph Labre piétine devant la porte du monastère à Neuville-sous-Montreuil. Plus tard, Paul Verlaine et Germain Nouveau, d’Arras par la chaussée Brunehaut, viendront lui rendre visite à Amettes. Sur la tapisserie du ciel, Georges Bernanos les regarde.

Benoît Joseph Labre piétine devant la porte du monastère à Neuville-sous-Montreuil. Plus tard, Paul Verlaine et Germain Nouveau, d’Arras par la chaussée Brunehaut, viendront lui rendre visite à Amettes. Sur la tapisserie du ciel, Georges Bernanos les regarde. Notes

(1) L’appelait-on déjà «Le petit train de Fruges», ce train qui avait commencé à circuler en 1893 et dont la ligne devait fermer définitivement en 1925 ?

(2) «Mon dech’caron» : Chez le charron (en langue picarde).

30/04/2014 | Lien permanent

Georges Bernanos à la merci d'un journaliste, Philippe Dufay

Georges Bernanos dans la Zone.

Georges Bernanos dans la Zone. À propos de Philippe Dufay, Georges Bernanos (Éditions Perrin, 2013).

À propos de Philippe Dufay, Georges Bernanos (Éditions Perrin, 2013). Curieuse et fort décevante biographie que celle que Philippe Dufay a écrite sur Georges Bernanos, où le pire côtoie le mauvais. Les universitaires s’amuseront à relever les nombreuses coquilles émaillant le texte ainsi que les erreurs factuelles que contient cet ouvrage (1), mais c’est là finalement peu de choses, alors tout de même que l’auteur disposait, comme n’importe quel lecteur du Grand d’Espagne, des travaux biographiques autrement rigoureux d’un Max Milner ou d’un Jean-Loup Bernanos.

Curieuse et fort décevante biographie que celle que Philippe Dufay a écrite sur Georges Bernanos, où le pire côtoie le mauvais. Les universitaires s’amuseront à relever les nombreuses coquilles émaillant le texte ainsi que les erreurs factuelles que contient cet ouvrage (1), mais c’est là finalement peu de choses, alors tout de même que l’auteur disposait, comme n’importe quel lecteur du Grand d’Espagne, des travaux biographiques autrement rigoureux d’un Max Milner ou d’un Jean-Loup Bernanos. Plus grave me semble être l'utilisation abondante des invincibles platitudes propres aux journalistes qui écrivent des livres, et qui confondent sans doute un travail sérieux, quitte à ce qu’il ne cherche pas l’esbroufe, avec une accroche publicitaire sans intérêt. «Georges Bernanos était un écrivain, un chrétien, un royaliste et un antisémite», peut-on ainsi lire dès le Prologue du livre, alors que dans la page qui suit (cf. p. 12), l’auteur condense en un paragraphe qui mérite d’être cité intégralement tous les clichés pas même dignes de figurer dans un mauvais épisode de Rouletabille contaminé par La Varende : «Non pas né, mais élevé, «poussé» à deux pas du champ de bataille d’Azincourt, Georges Bernanos était un preux. Une réincarnation des Bayard et Du Guesclin, des vieilles gestes qui nourrirent son enfance. Un cousin du marquis de Morès, officier-aventurier assassiné, comme le père Foucault en Algérie par les tribus nomades insoumises du Sud tunisien. Une sorte d’hibernatus congelé à l’époque des croisades et «dégelé» sous la IIIe République des affaires Dreyfus, Panama et Stavisky. Un colonel Chabert, demi-solde de la France des Capétiens égaré dans celle du petit père Combes».

De telles lignes sont tout simplement ridicules, comme bien d’autres clichés dont regorge la plume faussement alerte de Philippe Dufay, qui qualifie Bernanos de «scribe, à la foi médiévale, de la misère humaine» (p. 16) ou de «preux», de «vrai chevalier de la Mancha, pourfendant non des moulins, mais les barbichus laïcards du Palais-Bourbon», l’auteur se demandant en outre si Bernanos n’était pas une sorte d’«Ivanhoé», de «Robin des Bois», de «Cyrano» ou de «D’Artagnan» (p. 42).

Que nous apportent de telles facilités si lamentablement publicitaires, petites réclames et slogans forcément faciles («Bernanos : catholique et mécanique toujours !», p. 131) indignes de la complexité de l’homme et, bien plus encore, de ses œuvres, et tant d’autres formules à l’avenant (2) ?

Car, plutôt que de tenter de relever le défi que représente, pour tout lecteur sérieux de Bernanos, la grande biographie de Max Milner qui mieux qu’aucune autre parvient à allier la description de la vie mouvementée de l'écrivain sans jamais la dissocier de la douloureuse gestation de ses textes admirables, Philippe Dufay, lui, fait de Georges Bernanos un pauvre type coincé entre son attirance pour les jolies femmes et les interminables bagarres entre ses nombreux enfants (3).

C’est là que le ton de l’auteur devient franchement déplaisant, peut-être parce qu’il se croit autorisé à nous lancer un clin d’œil de camionneur lorsqu’il évoque par exemple deux piquantes jeunes femmes «de moins de vingt-cinq ans : Marie Vallery-Radot, la sœur de Jacques, et Christiane Manificat, leur cousine» (p. 107), apparemment l’objet de l’attention du très fin limier qu’est Philippe Dufay qui nous glisse, non sans malice, qu’on «ne connaît pas le contenu de la centaine d’autres [lettres] adressées à Christiane Manificat, décédée à près de cent ans en 2002» (p. 205), lesquelles, apprend-on par le biais d’une note lourde de sous-entendus, ne pourront pas être connues avant 2040 : «y a-t-il eu quelque chose entre eux ?» (p. 108), s’aventure en fin de compte l’auteur à demander en incise, comme si la question ne valait pas mieux qu’une œillade appuyée ? Un bon enquêteur, s’il a des faits indiscutables à nous présenter, nous les expose sans rouler des yeux comme un maquignon devant un veau à cinq pattes et, s’il n’en a pas, ma foi, se tait, alors même que nous pourrions légitimement douter de l’intérêt littéraire fondamental de savoir si oui ou non aventure il y eut entre Christiane Manificat et le vieux lion éternellement rugissant, si oui ou non il nous importe encore de savoir que Chantal, l’aînée de Bernanos, est tombée enceinte parce qu’elle ne supportait plus la vie errante de la famille au Brésil (cf. p. 158).

Il n’est sans doute pas plus intéressant de présenter la femme de Georges Bernanos comme une espèce de demi-mondaine, amatrice, une fois arrivée au Brésil, des «cocktails qui [lui] permettent […] de mettre une robe de ville et, loin de l’odeur entêtante des zébus, de s’inonder de parfum» (p. 194), puis, devenue veuve, comme «une femme étrange au corps amaigri par la vieillesse et à la voix rauque devenue métallique par la fumée d’immondes cigarettes. Une sorte de fantasme échappé d’un roman médiéval, avec un long buste, telle Jeanne d’Arc, pour cotte de maille; comprimé dans une robe de velours noir. Une veuve giralducienne. Une héroïne de tragédie ployant sous la fatalité» (p. 236).

Le lecteur naïf aura beau jeu de m’opposer le fait que, ici ou là, Philippe Dufay ne fait que reprendre les termes utilisés par d’autres, par exemple, pour le cas de la veuve Bernanos, la description que Dominique de Roux en fit dans une lettre à Robert Vallery-Radot en mai 1960. Certes, le devoir d’un biographe est de parvenir, sans rien gâcher du mystère de la destinée de celui dont il peint la vie et les œuvres, pourtant si peu évoquées je l’ai dit par Philippe Dufay, à nous le rendre touchant et profondément humain, et il est vrai que l’unique intérêt de cette biographie est de souligner les anecdotes souvent cocasses (cf. p. 142, avec José Bergamín en factotum) qu’il a puisées dans les travaux de bien d’autres commentateurs plus doués que lui, et qui ne faisaient justement pas de ces anecdotes des nœuds gordiens où il s’agissait de lire la vie de chien (et pas la chienne de vie, comme le soulignait l'intéressé lui-même) de l’écrivain.

Encore serait-on en droit de réclamer, lorsque l’on se mesure à un écrivain de la trempe de Georges Bernanos, l’évocation d’une vie par le biais d’une écriture qui, sans jamais s’attarder sur la complexe intrication entre les événements et les œuvres, fût à tout le moins capable d’aligner quelques belles pages. Las ! Philippe Dufay, journaliste de son état qui n’oublie pas de remercier le très journalistique Pierre Assouline, ne possède, en guise de besace percée, que quelques petites formules qu’une exposition de plus d’une seconde sous le soleil portant pâle de l’Artois suffirait à faire s’évaporer. Jugeons ainsi de cette ridicule entrée en matière brésilienne : «À Pirapora, les lézards sont gros comme des chats et le cœur des immigrés plus lourd que les pastèques du marché. Ce n’est pas tant cela qui inquiète Georges Bernanos que les nouvelles en provenance de l’Europe lues dans la presse locale» (p. 156), où deux comparaisons indigentes sont lamentablement reliées aux préoccupations de l’écrivain par le bais d’une cheville qui a la discrétion d’un de ces arbres géants de l’Amazonie.

Comme tous les écrivants, Philippe Dufay, si peu doué, veut à tout prix nous montrer qu’il sait filer une métaphore lourde de références infinies, ce qui risque de provoquer quelques fâcheux coups de soleil sur le visage du lecteur. Ainsi, «Sous le soleil… du Bon Dieu» (p. 165) utilisé à propos des amis de Bernanos, est suivi par les «fourmis piquent, les chevaux boitent, la pluie ravine et le soleil reste celui de Satan» (pp. 166-7) à propos de la vie de la tribu d’exilés à Barbacena, l’auteur se demandant ensuite si le «soleil de Satan n’achèverait […] pas aussi les chevaux» (p. 171), la vie brésilienne menée par la famille étant finalement assez néfaste pour les montures qu’elle utilisa, Philippe Dufay mettant enfin un terme à sa série de plages d’ensoleillement métaphorique par un simple «Sous le soleil des Bernanos», expression qui clôture l’évocation de la vie brésilienne pour le moins agitée d’Yves Bernanos qui «ne trouve rien de mieux que de faire un enfant à Elsa, la fille des gardiens» (p. 200). Ouf, nous avons tout de même réussi à éviter un «Sous le soleil des embardées hormonales» !

Ce ne sont donc pas quelques lignes à peine moins ridicules que les précédentes, où Philippe Dufay se risque à tenir une plume et bien sûr ne parvient qu’à barbouiller une page de grosse tâches toutes fuligineuses (4), qui parviendront à sauver de l’insignifiance cette biographie qui ne présente qu’un seul avantage, celui de condenser en un seul livre la somme d’anecdotes plus ou moins intéressantes sur Georges Bernanos éparpillées dans les livres de son fils Jean-Loup (5), de Raymond-Léopold Bruckberger (6) ou encore de Jean De Fabrègues (7).

Quant au lecteur sérieux, c’est-à-dire au lecteur qui s’intéresse avant tout aux textes du magnifique écrivain et romancier que fut Georges Bernanos, nous ne pouvons que conseiller de lire ou relire le travail remarquable de Max Milner (8), qui n’a pour le moment pas été dépassé ni même égalé, ou encore la belle somme de Hans Urs von Balthasar (9).

Notes

(1) Comme la mention (p. 234) d’une certaine Marie-Amélie Bernanos, petite-fille de l’écrivain et fille de Jean-Loup Bernanos, dont nulle trace n’existe, puisqu’il s’agit en fait d’Anne-Marie-Louise-Jehanne, connue sous le nom de scène d’Anne Caudry et qui mourut en 1991. Autre bizarrerie (p. 225), puisque nous apprenons qu’Armel Guerne serait une «ancienne déportée, à l’occasion secrétaire et préceptrice de ses enfants». Le nom de l’écrivain et traducteur est d’ailleurs orthographié Guern en note, p. 250, sans doute parce que le sexe de l’auteur du Poids vivant de la parole est assez peu défini ! Nous apprenons également dans les remerciements que le journaliste Gérard Leclerc est «théologien» et que Catherine Dhérent est «organisatrice de pèlerinages sur les traces de Georges Bernanos». Ayant participé à l’un de ces pèlerinages, je n’ai pas le souvenir d’y avoir transporté mon rosaire ni d’avoir accompli le voyage à genoux et vêtu d’une bure.

(2) Ailleurs (p. 80), Georges Bernanos est désigné comme étant un «grand tribun lyrique au catholicisme sanguin et médiéval, aux larges yeux azur et aux viscères fragiles», ou bien comme «un Franc, un «Blanc», un Chouan à la Cadoudal, sanguin, matamore, agenouillé au pied du trône et de l’auteur» (p. 91), un «croisé», «fou de Dieu à la foi si médiévale, rêvant à une monarchie si populaire» (p. 102), ses ennemis ayant droit, eux, «aux ailes décapitantes du tourbillon de son robuste moulin» (p. 92).

(3) C’est, avec celle du soleil, l’une des deux pauvres métaphores filées que contient la biographie de Philippe Dufay, qui ne cesse de nous suggérer un Georges Bernanos pathétique, l’auteur de Monsieur Ouine redoutant plus que le diable lui-même les éclats de voix de sa tribu nombreuse : «Ceux-ci, livrés à eux-mêmes, forment une horde qui impressionne le dominicain [le Père Bruckberger] : bagarres continuelles, insultes, coups de gourdin, échanges de jets de pierre et villa entièrement dévastée», avec, comme remarquable conclusion, cette chute : «Qui oserait s’étonner encore que Georges Bernanos écrive dans les cafés ?» (p. 133). Voir encore : «Seul, réfugié dans sa thébaïde en planches, l’écrivain ausculte le faux silence de la nuit brésilienne, alors qu’à deux pas la maison familiale résonne des violentes querelles qui éclatent – en français, en anglais et en portugais – entre ses enfants» (p. 159). Troisième occurrence de ces chocs de titans domestiques à la page 191.

(4) Ainsi : «Par soir de grand vent, les hauts eucalyptus plient – et pleurent – sur la petite fazenda, paroisse à demi morte… Au fil des mois, des pluies torrentielles, des longues semaines de sécheresse plus raide que celle du Sahel et des plaintes languissantes des crapauds buffles aux yeux hallucinés de princes damnés, la Croix-des-Âmes a fini par ressembler, avec ses nouveaux bâtiments blancs, chaulés, ses bacs à fleurs accrochés aux fenêtres et son pigeonnier, à une ferme de l’Artois» (p. 190). Nouveau clin d’œil hautement hermétique de la part de l’auteur, rappelons en effet que le premier titre de Monsieur Ouine était La Paroisse morte…

(5) Georges Bernanos à la merci des passants, Plon, 1986.

(6) Bernanos vivant, Albin Michel, 1981.

(7) Bernanos tel qu’il était, Mame, 1963.

(8) Georges Bernanos, Desclée de Brouwer, 1967.

(9) Le chrétien Bernanos, Seuil, 1956, réédité en 2004 chez Parole & Silence.

27/10/2013 | Lien permanent

Monsieur Ouine de Georges Bernanos et Au Cœur des ténèbres de Joseph Conrad

Deux rappels.

Ma précédente étude (également publiée dans ce n° 23, des Études bernanosiennes) consacrée à Monsieur Ouine cette fois-ci analysé au moyen du concept kierkegaardien d'hermétisme démoniaque.

L'ensemble de mes textes et billets consacrés à Georges Bernanos.

27/11/2009 | Lien permanent

Le démoniaque selon Sören Kierkegaard dans Monsieur Ouine de Georges Bernanos

Georges Bernanos dans la Zone.

Georges Bernanos dans la Zone. Je donne ici, au format PDF, une longue étude (1) parue dans le vingt-troisième numéro des Études bernanosiennes dirigées par Michel Estève, une excellente publication des Éditions Minard qui n'existe plus au moment où j'écris ces lignes et qui permettait de publier des textes, plus ou moins intéressants il est vrai, sans tenir compte des différentes chapelles qui existent, qui le nierait, dans le petit monde clos de la recherche universitaire bernanosienne.

Je donne ici, au format PDF, une longue étude (1) parue dans le vingt-troisième numéro des Études bernanosiennes dirigées par Michel Estève, une excellente publication des Éditions Minard qui n'existe plus au moment où j'écris ces lignes et qui permettait de publier des textes, plus ou moins intéressants il est vrai, sans tenir compte des différentes chapelles qui existent, qui le nierait, dans le petit monde clos de la recherche universitaire bernanosienne.Michel Estève, à qui j'adressai ce texte suivi de deux autres, l'un qui rapprochait Monsieur Ouine de Cœur des ténèbres de Conrad et l'autre qui étudiait la complexité de la représentation du démoniaque dans le premier roman de Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan (cette étude a paru dans les Archives Bernanos, n°11), s'enthousiasma pour ces travaux, qu'il considéra, à raison je crois, comme étant originaux, à l'heure où, trop souvent, des études de ce type se contentent de pratiquer le relevé exhaustif de l'usage des points virgules chez Georges Bernanos, afin d'en tirer, du moins je le suppose, des conclusions éblouissantes sur la métaphysique actancielle de l'auteur.

Cette publication en ligne revêt à mon sens plusieurs avantages. Outre la disparition, pour de très peu reluisantes raisons sans aucun doute, de la meilleure publication réservée aux lecteurs de Bernanos, il est en effet désormais difficile de lire ce type d'études, recueillies dans des livres bien souvent chers et qui ne touchent qu'un lectorat pressé de rendre sa copie pour obtenir un diplôme, tombant parfois sous les yeux de chercheurs et même de professeurs d'université qui estiment que la meilleure façon de servir l’œuvre de Bernanos, consiste encore à se réunir entre happy few, durant des journées d'études où se presseront une poignée d'étudiants, quelques pékins attirés par la lumière et la perspective (dans le meilleur des cas) d'une maigre collation et enfin quelques passionnés, qui en général se reconnaissent très vite entre eux, par le simple fait de voir danser, au fond de leur regard amusé, une lueur très particulière.

Il est évident que mon étude, malgré son apparat de notes et sa rigueur universitaire, s'adresse d'abord à ces lecteurs, sans lesquels le nom de Georges Bernanos serait moins connu que celui d'un Ernest Hello ou d'un Paul-Jean Toulet, tombés silencieusement dans l'oubli, sans que nul ne paraisse, d'ailleurs, s'en lamenter.

Voici mon texte.

Note

(1) Étude qui a été publiée une première fois (après, bien évidemment, sa parution en livre) sur l'encyclopédie collaborative Knol, propriété de Google, avant que cette plateforme intéressante ne soit supprimée par le moteur tout-puissant. Une traduction portugaise en a par ailleurs été donnée par les soins de Carlos Sousa de Almeida, reproduite avec sa permission sur mon blog, dans cette note.

05/05/2013 | Lien permanent

Nouvelle préface de La Montagne morte de la vie de Michel Bernanos

Voici les toutes premières lignes de la préface que j'ai écrite pour La Montagne morte de la vie de Michel Bernanos, un texte aussi magnifique qu'étrange dont il existait jusqu'à présent plusieurs éditions. Je rappelle que j'avais consacré une courte note à ce texte qui, dans l'édition donnée par L'Arbre vengeur, est suivi d'Ils ont déchiré Son image, point évoqué dans ma préface, sinon de façon anecdotique.

Voici les toutes premières lignes de la préface que j'ai écrite pour La Montagne morte de la vie de Michel Bernanos, un texte aussi magnifique qu'étrange dont il existait jusqu'à présent plusieurs éditions. Je rappelle que j'avais consacré une courte note à ce texte qui, dans l'édition donnée par L'Arbre vengeur, est suivi d'Ils ont déchiré Son image, point évoqué dans ma préface, sinon de façon anecdotique. Acheter La Montagne morte de la vie sur Amazon.

Acheter La Montagne morte de la vie sur Amazon.Il faudrait lire, puis relire La Montagne morte de la vie de Michel Bernanos sur une île ou, encore mieux, sur un bateau voguant au beau milieu de nulle part, et ainsi contredire Julien Benda raillant les prétentions des littérateurs : «On évoque le jour où, en raison de cette soif, l’auteur exigera que son œuvre soit lue à telle minute de la nuit, parmi tels meubles, sous telle lumière, dans tel costume» (1). Nulle volonté cynique de faire preuve de byzantinisme dans notre souhait, mais bien davantage la nécessité de nous confronter à l’étrangeté de ce texte énigmatique et somptueux. Il faudrait surtout le lire en ayant pris le soin de le siphonner de tous les commentaires qui, si nous n’y prenons garde, finiront bien par le vitrifier sous une gangue ou bien, pour reprendre une des autres images privilégiées par l’auteur, le dévorer. Ce conseil peut sembler vain ou présomptueux, lui qui s’applique du reste à tout grand texte. Il s’impose pourtant plus que jamais, alors que s’accumulent deux fléaux qui ne sont différents qu’en apparence : l’incuriosité voire le dégoût pour une littérature audacieuse et exigeante et la lèpre dévorante des commentaires, le plus souvent parfaitement creux. Bien sûr, mon propre commentaire s’ajoutera à tous les autres textes qui ont évoqué La Montagne morte de la vie, mais il aura tenté, du moins je l’espère, d’en montrer la complexité et d’en évoquer, sommairement, la possible généalogie littéraire, visible ou invisible. Qu’il finisse lui aussi, comme les autres, par se pétrifier, n’est finalement qu’un des aléas mineurs propres aux langages seconds, accrochés comme des tiques aux flancs des textes dont ils essaient, maigrement, de pomper un peu de sang.

***

C’est dans L’Œil dans le ciel, paru en 1957 aux États-Unis et traduit en français en 1976 par Gérard Klein, que Philip K. Dick évoque une «vision déroutante : une sorte de continuum circulaire, d’endroit vaguement brumeux. Était-ce un étang, un océan ? Un lac immense; une eau tourbillonnante. Des montagnes s’élevaient à l’horizon. Et la lisière interminable d’une forêt les dominait». Armés de ces seuls mots, quelque lecteur hardi ou bien totalement inconscient pourrait affirmer que le paysage que décrit le romancier nord-américain évoque tout de même un peu celui que Michel Bernanos fait contempler, non sans crainte, à ses deux personnages...

C’est dans L’Œil dans le ciel, paru en 1957 aux États-Unis et traduit en français en 1976 par Gérard Klein, que Philip K. Dick évoque une «vision déroutante : une sorte de continuum circulaire, d’endroit vaguement brumeux. Était-ce un étang, un océan ? Un lac immense; une eau tourbillonnante. Des montagnes s’élevaient à l’horizon. Et la lisière interminable d’une forêt les dominait». Armés de ces seuls mots, quelque lecteur hardi ou bien totalement inconscient pourrait affirmer que le paysage que décrit le romancier nord-américain évoque tout de même un peu celui que Michel Bernanos fait contempler, non sans crainte, à ses deux personnages...Note

(1) Julien Benda, La France byzantine ou le triomphe de la littérature pure [1945] (Gallimard, 1981), p. 48.

05/01/2017 | Lien permanent

La Grande Peur des bien-pensants de Georges Bernanos

Georges Bernanos dans la Zone.

Georges Bernanos dans la Zone.«En somme, j'ai essayé de faire le livre que Drumont lui-même eût fait à l'intention des jeunes Français tombés comme de la lune en ce monde et grandis depuis 1914, c'est-à-dire entre deux cimetières. [...] J'ai envie de l'intituler : Au bord des prochains charniers [...].»

Correspondance inédite. Lettres retrouvées (Plon, 1983), à Louis Brun, juillet 1930, p. 193

Acheter La Grande Peur des bien-pensants (version poche) sur Amazon.

Acheter La Grande Peur des bien-pensants (version poche) sur Amazon.La Grande Peur des bien-pensants de Georges Bernanos, que je continue de lire, l'ayant décidément lu trop jeune, après son premier roman, Sous le soleil de Satan, en 1988, et que n'importe lequel de ces innombrables radoteurs que l'on presse de questions banales sur les plateaux de télévision, en leur demandant de lâcher leur parole tiède comme un pet discret, devrait à tout prix relire ou plutôt : lire, pour se pénétrer de grand style, de colère, de littérature et de politique, de vie, ne cesse de m'étonner par la qualité de sa rage, la tessiture si particulière de son honneur blessé, son secret désespoir de gamin trahi, dont le vieux rêve de grandeur a été foulé aux pieds par les grands comme disent les gamins, mais pas par les grands hommes oh non, puisqu'il n'y en a plus et que Drumont lui-même, très probablement, n'a pas été un grand homme, n'en déplaise à Georges Bernanos. Édouard Drumont que l'exécrateur professionnel Laurent Tailhade, dans ses Imbéciles et gredins, qualifie de «Petit employé de l'Hôtel de Ville en 1867», ayant «gardé la crasse insaponifiable des bureaux [et qui] exerce l'imposture historique et la provocation à l'homicide, pour un sou par jour, au grand contentement des béates de province et des curés inquisitifs», auquel il donne, dans ses Pamphlets, de l'«entrepreneur de mensonges, fauteur d'assassinats et pasteur de solécismes», tandis que Georges Darien, dans ses Pharisiens, affirme, lui, que Drumont, «au moral et au physique», est «le plus grandiose échantillon de crétinisme illuminé qu'il fût possible de rencontrer». Je ne sais rien des «béates de province», mais il y a fort à parier que les «curés inquisitifs» qu'évoque Tailhade, détestaient, eux, la prose de Drumont qui n'hésita jamais à stigmatiser, comme il se doit d'ailleurs et pour le plus grand plaisir de Bernanos qui, contre le prêtre médiocre, a écrit des pages terribles, y compris dans ce livre (1), le parti des dévots et des calotins, toujours avide de claques sonores et de coups de pied au cul, qu'il a large et mou, comme sa théologie. Peu nous importe, en fin de compte, ce que fut Drumont, s'il fut petit ou grand, s'il fut petit et grand, comme tout homme ou presque, puisque La Grande Peur des bien-pensants, un texte qu'il serait tout simplement inimaginable de penser pouvoir être publié (ou même écrit !) à notre époque, est un grand texte de Georges Bernanos et, plus précisément, un grand roman, un livre qu'il convient de lire comme un roman, comme ne s'y trompa point le fulgurant Léon Daudet qui écrivit, dans L'Action française du 28 avril 1931, qu'il s'agissait d'un «chef-d’œuvre de style et de mouvement égal à Sous le soleil de Satan et qui aura au moins le même succès», affirmant en outre qu'il ne saurait trop recommander à ses lecteurs «des pages d'une éloquence inouïe et d'une bouleversante sincérité» (p. 1389). Du reste, c'est encore Georges Bernanos lui-même qui, en évoquant La France juive paru en 1886, critique le plus intelligemment son propre ouvrage : «Livre comparable à un très petit nombre, livre presque unique par on ne sait quel grondement intérieur, perceptible à mesure, de chapitre en chapitre, et qui, en dépit des sourires sceptiques ou de l'ennui, finit par résonner dans notre propre poitrine, en arrache un long soupir. Livre dont les véritables dimensions n'apparaissent pas d'abord, où l'on entre de plain-pied sans méfiance, comme dans une église obscure, jusqu'à ce qu'un mot prononcé à voix haute, par mégarde, fasse mugir les voûtes baignées d'ombre, se prolonge en tonnerre sous les arceaux invisibles. Livre dont la prodigieuse tristesse, malgré les cris de colère ou les défis, prend au dépourvu l'homme le plus vil, reste une sorte d'énigme pour tous» (p. 163).

Je pourrais en effet citer bien des passages de ce livre romanesque que l'on dirait écrit d'un seul jet et où se montre un immense écrivain aux prises avec un si redoutable sujet, puisqu'il est intimement lié au jeune enfant devenu homme, jeune enfant auquel le père faisait quotidiennement la lecture de La Libre Parole : évoquer le maître, celui qui a formé votre esprit, l'évoquer mais aussi le servir, le saluer, le remercier en disant tout ce qu'il vous a apporté, puis transmettre ce flambeau à d'autres jeunes hommes un peu téméraires, un peu dignes, capables de goûter la geste d'hommes devenus poussière, et qui pourtant vivaient dangereusement à un siècle à peine de leur confort béat. Des années d'étude, un métier à la clé permettant de mettre quelques billes en sécurité, une gentille petite épouse, un gentil mari, une maîtresse discrète, un amant point trop passionné, la retraite en vue, puis l'ignoble vieillesse, mais, grâce aux lois modernes, désormais sédativable en cas de trop fortes douleurs, nous voici bien loin des fulgurances destinales d'un marquis de Morès, d'un Drumont même, qui mourut seul et oublié ! Quoi qu'il en soit, un tel mouvement, de piété au sens premier du terme, est aujourd'hui inimaginable, inconcevable, choquant même, car il faudrait imaginer des hommes à la fois humbles et orgueilleux, qui plus est doués de talent, rendant la monnaie de la pièce, du talent qu'ils ont reçu. Comment les nains contemporains pourraient-ils remercier celles et ceux qui ne les ont même pas influencés, puisqu'ils ne les ont tout simplement pas lus, et qu'ils ne savent rien, strictement rien, de ces noms pulvérulents, si ce n'est, pour les plus savants d'entre eux, que Drumont sonne un peu trop méchamment comme un ennemi acharné des Juifs ? Comment les écrivants actuels pourraient-ils imaginer devoir s'abaisser jusqu'à rendre un hommage à celles et ceux dont ils s'estiment les élèves, eux qui ne croient plus en rien, et surtout pas aux vertus, réputés réactionnaires, de la transmission, de l'héritage et, je le disais, de la piété ? Nous avons vu, récemment, le ridicule Yannick Haenel évoquant Jan Karski, et son livre fut une imposture, historique et littéraire.

Je pourrais en effet citer bien des passages de ce livre romanesque que l'on dirait écrit d'un seul jet et où se montre un immense écrivain aux prises avec un si redoutable sujet, puisqu'il est intimement lié au jeune enfant devenu homme, jeune enfant auquel le père faisait quotidiennement la lecture de La Libre Parole : évoquer le maître, celui qui a formé votre esprit, l'évoquer mais aussi le servir, le saluer, le remercier en disant tout ce qu'il vous a apporté, puis transmettre ce flambeau à d'autres jeunes hommes un peu téméraires, un peu dignes, capables de goûter la geste d'hommes devenus poussière, et qui pourtant vivaient dangereusement à un siècle à peine de leur confort béat. Des années d'étude, un métier à la clé permettant de mettre quelques billes en sécurité, une gentille petite épouse, un gentil mari, une maîtresse discrète, un amant point trop passionné, la retraite en vue, puis l'ignoble vieillesse, mais, grâce aux lois modernes, désormais sédativable en cas de trop fortes douleurs, nous voici bien loin des fulgurances destinales d'un marquis de Morès, d'un Drumont même, qui mourut seul et oublié ! Quoi qu'il en soit, un tel mouvement, de piété au sens premier du terme, est aujourd'hui inimaginable, inconcevable, choquant même, car il faudrait imaginer des hommes à la fois humbles et orgueilleux, qui plus est doués de talent, rendant la monnaie de la pièce, du talent qu'ils ont reçu. Comment les nains contemporains pourraient-ils remercier celles et ceux qui ne les ont même pas influencés, puisqu'ils ne les ont tout simplement pas lus, et qu'ils ne savent rien, strictement rien, de ces noms pulvérulents, si ce n'est, pour les plus savants d'entre eux, que Drumont sonne un peu trop méchamment comme un ennemi acharné des Juifs ? Comment les écrivants actuels pourraient-ils imaginer devoir s'abaisser jusqu'à rendre un hommage à celles et ceux dont ils s'estiment les élèves, eux qui ne croient plus en rien, et surtout pas aux vertus, réputés réactionnaires, de la transmission, de l'héritage et, je le disais, de la piété ? Nous avons vu, récemment, le ridicule Yannick Haenel évoquant Jan Karski, et son livre fut une imposture, historique et littéraire.Voici un de ces passages frappants, parmi tant d'autres, où peut se lire, je crois, ce qui n'existe plus dans les livres de langue française, ou bien à l'état d'avorton, de chimère hâtivement composée, dernière trace d'un organisme autrefois grand, puissant, vivant, dangereux, que Bernanos, quelques autres valeureux, n'hésitèrent pas à enfourcher pour de furieuses cavalcades à la brune de la France qu'ils avaient connue et aimée, du monde, tout simplement : «Mais celui que nous verrons aller si loin dans l'analyse d'une certaine dégradation profonde, à peine visible à d'autres yeux que les siens, croit encore que le mal ne s'impose que par la force, qu'une majorité de Français n'endurent le joug que par lâcheté, qu'il y a dans ce pays, enfin, selon le mot célèbre de Guizot, «plus de servilité que de servitude». «La Révolution, écrit-il, a tellement avili ces hommes jadis si fiers, si jaloux de leurs droits, si prompts à réclamer ce qui leur était dû, qu'ils n'osent même plus demander à vérifier le texte en vertu duquel on les frappe. Ils ne regardent pas plus les pièces de procédure que le musulman ne regarde un firman, ils voient un griffonnage de greffier, et se prosternent dans la poussière.» Sans doute, ils n'osent plus. Mais ils ne voudraient plus oser. Ils ne redoutent qu'un vrai maître, capable de vouloir, d'entreprendre, un maître au cerveau et au cœur d'homme, un maître humain. Quiconque entreprend de les libérer, leur paraît devoir être un jour ce maître-là, et ils se défendent de lui avec une haine sournoise, poussent tout doucement le héros dans les filets de la Loi, se pressent pour le regarder manger par l'idole aveugle qui, faisant elle-même le bien et le mal, les dispense d'avoir une âme, les décharge de ce fardeau» (p. 127).

Il y a dans ces lignes une tristesse véritable, une saturation de tristesse écrit Bernanos (cf. p. 80) et aussi un désespoir profond, ce que l'écrivain appellera d'une expression, magnifique, la «somme des déceptions d'un cœur français» (p. 123). C'est, selon Bernanos, la double marque qui caractérise les pages les plus belles et puissantes que Drumont a écrites. Ainsi, l'écrivain dont François Mauriac, dans Les Paroles restent, affirme qu'il est lui-même un «être irrité, désespéré quelquefois et d'une extrême injustice», ne cesse de répéter que Drumont est non seulement un homme triste mais, beaucoup plus intéressant, un homme désespéré, «le maître du désespoir lucide» (p. 239) ou plutôt, dont le désespoir est le matériau le plus essentiel de l’œuvre, son ciment le plus solide. Georges Bernanos va même, dès les toutes premières pages de son livre, jusqu'à dissiper toute forme de suspens pourrions-nous dire, en nous livrant ce qu'il suppose être la clé de la pensée et même de la vie de son cher vieux maître, formule qui ne peut que nous rappeler tel jugement fulgurant du romancier sur l'un des personnages de Sous le soleil de Satan : «Le signe était déjà sur lui d'une mort presque désespérée, au moins consommée dans l'humiliation et le silence, face à Dieu seul, d'une mort que Dieu seul voit jusqu'au fond» (p. 48). Ce désespoir est encore un mot imparfait, fallacieux, car il ne désigne qu'assez imprécisément l'espèce de sérénité, plus dure qu'un diamant, de l'homme qui a mesuré le risque, estimé ses chances et, d'un seul bond de sa volonté formidable, s'est jeté dans la mêlée, s'est jeté en avant (cette expression revient plusieurs fois, notamment pp. 126 et 132), comme un vassal obéit au moindre geste de son suzerain (cf. p. 132), le précède, même, d'une attente bienveillante et efficace. Il est ainsi frappant de constater quels sont les termes que l'auteur utilise lorsque, dans ses lettres, il évoque l'écriture de son livre : «J'espère bien avoir terminé Drumont le 1er juillet. Je crois que vous serez content, je m'y engage à fond, tout ou rien», écrit-il ainsi à Grasset le 23 avril 1929 (Correspondance inédite 1904-1934. Combat pour la vérité, Plon, 1971, p. 356).

Laissons ici la parole à Drumont, comme tant de fois Bernanos la lui laisse dans son livre : «J'étais guidé uniquement par la haine de l'oppression qui fait le fond de ma nature. L'oppression me rend malade physiquement. Obligé, pendant de longues années, pour subvenir à mes charges de famille, de refouler ce que je pensais j'avais fini par attraper des crampes d'estomac, une anorexie qui me contractait la gorge au moment du repas. Cette douleur a complètement disparu du jour où j'ai pu exprimer librement ma manière de voir, proférer mon verbe (pro, en avant, ferre, porter), ce que je fis dans La France juive et dans La Fin d'un monde» (pp. 162-3). Ces lignes sont émouvantes sinon magnifiques et, du moins je le crois, pourraient être appliquées à l'exemple même de Georges Bernanos, tout pressé de délivrer son furieux rêve qui a grossi dans la boue des tranchées de la Première Guerre mondiale, et qui lui aussi, bien plus d'une fois, a dû jouer sa vie sur un raidissement de toute sa volonté, commandant au corps, rétif, de s'élancer dans le paysage défoncé par les obus et qui lui aussi, nous le savons par de nombreux témoignages, fut bien près, plus d'une fois encore, d'écouter le chant des sirènes du désespoir, qui sont sans pitié pour l'imprudent. C'est un échec qui a attiré Georges Bernanos et, plus qu'un échec, l'aura mystérieuse dont le désespoir enveloppe un destin exceptionnel, mais obscur : «Non, il n'attendra pas le bon plaisir des professeurs, l'homme mort le nez au mur, par un glacial soir d'hiver, seul, absolument seul, las de jouer la comédie de la résignation, d'une résignation impuissante à détendre son dur vieux cœur crispé. Il était oublié et ruiné, deux formes à peine différentes d'un même oubli; il était retombé dans le silence et la pauvreté, avec cette grave rumeur de la rue à son oreille, la rue désormais vide d'amis, vide d'ennemis, la rue d'où rien ne monte, d'où rien ne montera plus» (p. 54). Je ne sais si Bernanos, à dessein, a exagéré la solitude d'un homme qui a toujours été entouré d'hommes, mais c'est dans cette solitude en tout cas que l'écrivain doit s'enfoncer s'il désire écrire un livre qui ne mente pas, quelles que soient d'ailleurs les imprécisions historiques que les petites professeurs à lunettes rondes n'auront pas manqué de lui reprocher. C'est que Georges Bernanos est un être qu'ils ne comprennent absolument pas : un écrivain, pas un historien.

Édouard Drumont, comme d'ailleurs l'aventurier Morès très bellement évoqué (cf. pp. 211 ou 252), n'avait donc rien à perdre et il le savait, il connaissait en somme le prix de sa liberté : «Le cher Bloy, remarque à juste raison Bernanos, a payé beaucoup plus cher d'admirables mais au fond de plus inoffensives invectives» (p. 162). Le prix de la liberté de Drumont, si énorme qu'elle ne peut qu'effrayer nos pâles pisseurs de copie et les petits professeurs d'université, «gidiens, gidettes et gidoyères, oui mes belles» (p. 159. Gide est encore moqué à la page 213) qui, prudemment, d'une note, condamneront les propos et les idées de cette force de la nature qu'était un homme n'ayant jamais craint de défendre son honneur les armes à la main, s'explique par la gravité de la décision qu'il a prise une fois pour toute : «Ceci dit, écoutez-moi bien : tout homme qui est décidé à mourir peut agir sur les événements. Derrière tous les événements il y a un homme qui a décidé de mourir» (p. 160). Georges Bernanos nous rappelle cette évidence, tellement oubliée de nos jours par nos petites houris germanopratines qu'elle ressemble à une monstruosité : un texte puissant est, toujours, un texte qui s'est affranchi de ses contraintes, matérielles aussi bien qu'artistiques, intellectuelles, formelles, spirituelles. Un grand texte est un texte qui ne se rend jamais, qui, le liriez-vous pour la centième fois, vous donne l'impression qu'il se bat, qu'il ne s'arrêtera jamais de se battre, que son écriture est l'image même de sa lutte. Un grand texte est un texte qui a tout prix, fût-ce au prix de sa propre disparition, lutte contre la persécution : «Ménager de son bien, à la manière d'un paysan, avaricieux sinon avare, chaque page bien venue est grosse du risque d'un procès, menace son petit avoir. Elle porte aussi la chance d'un duel. Il ne pose la plume que lorsqu'il sent cette double menace braquée sur sa poitrine et le tiroir de la commode où il tient rangés ses quatre sous. Alors seulement il va prendre l'air du soir dans son jardin, piétine en rêvant la pelouse, la tête un peu chaude» (p. 158). «Qui dispose de sa mort, résume Georges Bernanos, peut tenir n'importe quel enjeu» (p. 150).

Cette colère, ce désespoir, même, cette «haine de l'oppression» sont non seulement la marque, ou plutôt, la vocation, ce mot tant répété par l'auteur (cf. p. 149), de Drumont mais aussi de celui qui le commente. Multiples sont les raisons, y compris dues à des motifs psychologiques qui ne peuvent pas vraiment nous intéresser, qui expliquent le désespoir de ces deux auteurs. J'en vois une qui me semble essentielle et qui, au fil des années, est allée grandissant, jusqu'à atteindre, de nos jours, les dimensions d'un cirque planétaire. Drumont et Bernanos se sont révoltés, le désespoir chevillé au corps et à l'âme mais bien décidés à tenter coûte que coûte le coup de force, parce qu'ils vivaient dans une société qui avait érigé l'imposture et le mensonge en vertus souveraines, parce qu'ils estimaient tous deux qu'ils barraient l'Histoire, mais qu'ils la barraient pour rien (cf. p. 59). Drumont écrit ainsi : «Lorsqu'on étudiera de près les années qui viennent de s'écouler, on s'apercevra que ce qui les caractérise, c'est la fiction, l'imposture, le mensonge général, l'étalage verbal et scripturaire de sentiments qu'on n'éprouvait pas réellement, la perpétuelle menace d'accomplir des actes qu'on n'avait nullement l'intention d'exécuter» (p. 154). Drumont encore : «Le cadavre social est naturellement plus récalcitrant, moins facile à enterrer que le cadavre humain. Le cadavre humain va pourrir seul au ventre du cercueil, image régressive de la gestation; le cadavre social continue à marcher sans qu'on s'aperçoive qu'il est cadavre, jusqu'au jour où le plus léger heurt brise cette survivance factice et montre de la cendre au lieu de sang. L'union des hommes crée le mensonge et l'entretient; une société peut cacher longtemps ses lésions mortelles, masquer son agonie, faire croire qu'elle est vivante, alors qu'elle est morte déjà, qu'il ne reste plus qu'à l'inhumer...» (p. 156).

Des pages entières de Drumont annoncent la critique radicale de la société consistant à «aller au-delà des apparences et des simulacres [pour] atteindre les causes» (p. 100), que mènera, tambour battant, Céline dans ses principaux romans et, bien sûr, dans ses pamphlets. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'un et l'autre, mais aussi Bernanos qui admira, à tout le moins, le romancier de génie qu'était l'auteur du Voyage au bout de la nuit, sont hantés par la nécessité, avant de crever, de gueuler leur horreur de l'imposture dans laquelle se repaissent leurs contemporains, de redonner aussi, du moins pour Bernanos, leur honneur aux morts (2), dont nous portons le poids des péchés (cf. p. 120), alors que n'importe quel «voyou, entre ses dynamos et ses piles, coiffé du casque écou

13/03/2015 | Lien permanent

Arthur Machen : une influence souterraine de Georges Bernanos ?

La démonologie dans la Zone.

La démonologie dans la Zone. Arthur Machen dans la Zone.

Arthur Machen dans la Zone. Georges Bernanos dans la Zone.

Georges Bernanos dans la Zone. Guy Dupré dans la Zone.

Guy Dupré dans la Zone.À Guy Dupré, bien sûr.

Guy Dupré, dans un texte intitulé Comment font-ils pour se reproduire ?, rapproche le personnage de l’ancien professeur de langues imaginé par Georges Bernanos, M. Ouine, de M. du Paur : «Autant qu’André Gide, le pervers et doucereux héros de Paul-Jean Toulet, Monsieur du Paur – dont l’ultime tête-à-tête avec l’abbé qui vient de l’absoudre et de l’administrer laisse ce dernier foudroyé au pied de son lit –, nous semblait entrer dans la composition de Monsieur Ouine. N’était-ce pas sur le nom de Toulet que s’ouvrait le prologue de Sous le soleil de Satan ? Dans ce roman d’horreur ontologique sans égal dans la littérature française, Monsieur Ouine, si Bernanos escamote les scènes capitales (sodomie; saphisme; meurtre), c’est que les faits ont moins d’importance que la source ou le centre d’où ils émanent. Le meurtre du petit vacher fait se conjoindre le mal comme négativité pure et le mal en acte […]. Bernanos n’établissait pas de lien entre satanisme et pédérastie comme Claudel; ce qui l’intéressait, c’était le phénomène d’inversion fixant le sujet sur sa propre essence».

Guy Dupré, dans un texte intitulé Comment font-ils pour se reproduire ?, rapproche le personnage de l’ancien professeur de langues imaginé par Georges Bernanos, M. Ouine, de M. du Paur : «Autant qu’André Gide, le pervers et doucereux héros de Paul-Jean Toulet, Monsieur du Paur – dont l’ultime tête-à-tête avec l’abbé qui vient de l’absoudre et de l’administrer laisse ce dernier foudroyé au pied de son lit –, nous semblait entrer dans la composition de Monsieur Ouine. N’était-ce pas sur le nom de Toulet que s’ouvrait le prologue de Sous le soleil de Satan ? Dans ce roman d’horreur ontologique sans égal dans la littérature française, Monsieur Ouine, si Bernanos escamote les scènes capitales (sodomie; saphisme; meurtre), c’est que les faits ont moins d’importance que la source ou le centre d’où ils émanent. Le meurtre du petit vacher fait se conjoindre le mal comme négativité pure et le mal en acte […]. Bernanos n’établissait pas de lien entre satanisme et pédérastie comme Claudel; ce qui l’intéressait, c’était le phénomène d’inversion fixant le sujet sur sa propre essence».Dans ces quelques lignes aussi denses que remarquables par le rapprochement inédit qu’elles opèrent entre deux romans que rien ne semble, a priori, relier et la description de la nature véritable ainsi que du rang littéraire qui sont ceux de Monsieur Ouine, l’auteur des Fiancées sont froides rappelle à juste titre que les toutes premières lignes de Sous le soleil de Satan évoquent l’auteur de La Jeune Fille verte. Cette mention faite par Georges Bernanos a été évoquée de nombreuses fois par la critique bernanosienne, notamment sous la plume de Michel Estève qui pourtant ne s’attarde pas sur cette possible influence de Toulet sur Bernanos, lui préférant celle de Barbey d’Aurevilly : «Sans conteste, la première Mouchette, même si Bernanos relie sa naissance à l'univers de P.-J. Toulet, est née sous le signe aurevillien des héroïnes des Diaboliques».

Le propos de cet article est de montrer que non seulement la première Mouchette (et sans doute, mais dans une mesure moindre, la seconde, que nous n’évoquerons pas), mais aussi la conception que Bernanos se fait du Mal, doivent certaines de leurs caractéristiques, par le biais, du moins en partie, de Paul-Jean Toulet qui fut le traducteur français du Grand Dieu Pan, à la description, saisissante, qu’Arthur Machen donne de l’univers du Mal et de ses serviteurs.

Cette étude n’est qu’une esquisse, une vue de l’esprit ironiseront les grincheux, qui affirmeront que je n’ai pas suffisamment tenu compte des différents contextes socio-historiques, littéraires aussi, dans lesquels ces trois auteurs bien évidemment fort différents ont inscrit leur vie et leur œuvre, et que leur conception esthétique, philosophique et théologique du Mal varie elle-même du tout au tout. Certes oui, c’est asséner quelques solides évidences, et alors ? Ces mêmes petits professeurs me reprocheront la faiblesse méthodologique de mon article, son manque de rigueur, son inconsistance, sa confusion, que sais-je encore, son style même, le fait, allez savoir, que la bibliographie évoquée ne tienne pas suffisamment compte des dernières prodigieuses avancées universitaires sur la connaissance des œuvres de Bernanos, de Toulet et de Machen. C’en est trop, ce petit travail ne prétend rien révolutionner, surtout pas les tranquilles usages de l’Université qui pourtant n’a jamais, à ma modeste connaissance, tenté d’établir ce parallèle. Mon étude forcément sommaire souhaite toutefois combler une lacune, puisque ce sont ces mêmes doctes professeurs qui n’ont pas vu le sujet que je traite, et qui n’ont rien remarqué des troublantes coïncidences ici soulevées. Si mon texte peut pallier ce manque et inciter de jeunes lecteurs qui seront peut-être de futurs chercheurs à établir solidement, avec un bon millier de notes et de références érudites, au travers d’un plan en acier trempé ce qui n’est rien de plus qu’une intuition dans mon texte, celui-ci n’aura pas manqué son but.

I Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos et La Jeune Fille verte de Paul-Jean Toulet

Mouchette et le personnage de la jeune fille verte