Rechercher : bernanos, lapaque

Péguy de combat : entretien avec Rémi Soulié

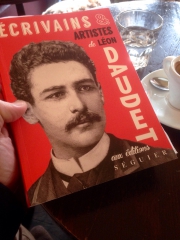

Les châteaux de glace de Dominique de Roux, du même.

Les châteaux de glace de Dominique de Roux, du même. Tu n'écriras pas mon nom de Henri Du Buit.

Tu n'écriras pas mon nom de Henri Du Buit. Le sionisme de Michaël Bar-Zvi.Juan AsensioCher Rémi, puisque ton livre s’intitule, assez bellement d’ailleurs (l’élision de l’article y est sans doute pour quelque chose), Péguy de combat, force est de remarquer que son fond est indissociable de sa forme : ainsi, à la préface, très offensive, de Michaël Bar-Zvi (nous y reviendrons), succède un assez court ouvrage. Ce nouveau livre ressemble d’ailleurs beaucoup, par la vivacité de son écriture, ses affirmations cinglantes, ses ellipses, à celui que tu avais consacré, il y a quelques années, à Dominique de Roux, aux mêmes éditions, Les provinciales, intelligemment dirigées par Olivier Véron. Est-ce donc une façon de signifier qu’une forme littéraire courte peut tenter de lutter, en quelque sorte, contre la tyrannie de l’écrit que tu évoques sur les brisées de Platon (qui a tout de même écrit), Péguy (qui a pourtant beaucoup écrit), Boutang (qui a écrit lui aussi sans relâche) et Du Buit (le seul homme de parole, si je puis dire, l’écrit représentant peu dans son cas) ? Est-ce encore une manière de te démarquer des curieuses mœurs professorales, consistant à rendre pour l’un, Jean-Noël Dumont, une belle petite copie de Terminale consacrée à Péguy et, avec Monique Gosselin-Noat évoquant le Grand d’Espagne, une fort médiocre copie de mauvais journaliste, dans les deux cas, des livres qui ne risquent pas vraiment de ravir, au sens premier du terme, les lecteurs qui ne savent rien de ces écrivains ?

Le sionisme de Michaël Bar-Zvi.Juan AsensioCher Rémi, puisque ton livre s’intitule, assez bellement d’ailleurs (l’élision de l’article y est sans doute pour quelque chose), Péguy de combat, force est de remarquer que son fond est indissociable de sa forme : ainsi, à la préface, très offensive, de Michaël Bar-Zvi (nous y reviendrons), succède un assez court ouvrage. Ce nouveau livre ressemble d’ailleurs beaucoup, par la vivacité de son écriture, ses affirmations cinglantes, ses ellipses, à celui que tu avais consacré, il y a quelques années, à Dominique de Roux, aux mêmes éditions, Les provinciales, intelligemment dirigées par Olivier Véron. Est-ce donc une façon de signifier qu’une forme littéraire courte peut tenter de lutter, en quelque sorte, contre la tyrannie de l’écrit que tu évoques sur les brisées de Platon (qui a tout de même écrit), Péguy (qui a pourtant beaucoup écrit), Boutang (qui a écrit lui aussi sans relâche) et Du Buit (le seul homme de parole, si je puis dire, l’écrit représentant peu dans son cas) ? Est-ce encore une manière de te démarquer des curieuses mœurs professorales, consistant à rendre pour l’un, Jean-Noël Dumont, une belle petite copie de Terminale consacrée à Péguy et, avec Monique Gosselin-Noat évoquant le Grand d’Espagne, une fort médiocre copie de mauvais journaliste, dans les deux cas, des livres qui ne risquent pas vraiment de ravir, au sens premier du terme, les lecteurs qui ne savent rien de ces écrivains ? Rémi SouliéTout d’abord, cher Juan, je te remercie vivement pour ta lecture minutieuse de ce livre qui se situe bien en effet, pour une grande part, dans la lignée des Châteaux de glace de Dominique de Roux. La forme brève m’est substantielle, autant que je puisse être à la fois «juge et partie» : je suis chez moi dans l’ellipse, qui confère à la phrase et au texte une force de frappe assez vive, parfois brutale. Je m’abrite, en quelque sorte, à découvert. Le lecteur peut avoir le sentiment que quelque chose lui fait défaut mais c’est dans ce vide qu’est la puissance, lorsque le sol manque sous les pas (c’est ainsi que je conçois l’enracinement dans le sillon du vers, de la phrase, du labour). La forme brève présente également l’avantage de proscrire – idéalement du moins – le bavardage et le caquetage, cette «parole vide» dont parlait Lacan et dont tu sais combien un Armand Robin la stigmatisa. Elle est hélas notre lot, dans la détresse spectaculaire et le nihilisme triomphant. Pour une parole de vérité, combien de logomachies ? Au-delà de l’écrit et de la parole, le saint silence, bien entendu, pour écouter la Parole de l’archè, commencement et commandement (l’autorité de l’origine qui implique l’auteur et la hauteur). Il faudrait être en Adoration perpétuelle; le brouhaha dans lequel nous survivons témoigne de notre éloignement entropique et vertigineux de la Vérité – ce que certains appellent sans rire le progressisme. La «tyrannie de l’écrit» repose sur deux cochonneries modernes : le journalisme et le droit (lequel, comme disait Nimier, prend une majuscule le dimanche et les jours fériés). Sur ce plan-là, je ne crois qu’en la force – soit, le jugement de Dieu, comme on disait dans les siècles de haute civilisation – et en la parole donnée (mais l’éthique du don est devenue impensable, pour bien des raisons, dont la principale réside en la disgrâce inhérente à l’âge de fer ou âge sombre). Le journalisme devient propagande; l’«empire du droit», pour reprendre la formule de Pierre Manent, un totalitarisme : dès lors que l’ordre symbolique est attaqué sous le fallacieux prétexte d’être tyrannique – alors qu’il est le seul à garantir aux hommes une vie humaine –, les règlements prolifèrent, les lois cancérisent ce Frankenstein qu’est le corps social, les libertés réelles et les franchises refluent (un comble, au pays des Francs !) et la cité se meurt ou devient inhabitable, sauf poétiquement, mais pour un petit nombre. Je crois, avec Joseph de Maistre, qu’il ne peut y avoir de Constitution écrite. Le droit coutumier et les lois fondamentales du Royaume (que la France demeure mystérieusement et secrètement) me semblent préférables au juridisme contemporain, par ailleurs inévitable à vue d’homme. Péguy m’a appris à me défier des légistes donc des sophistes puisque Protagoras conseille plus que jamais Périclès. Dès lors qu’il y a littérature, philosophie ou théologie – Platon, Péguy, Boutang et des milliers d’autres – la critique n’opère plus puisque nous sommes dans l’ordre de la vérité. Le texte est alors affaire de style, de vocation, d’inspiration. J’ajoute que l’«écrit» tel que l’entendent les modernes s’oppose également à la Lettre des talmudistes, dont il peut être d’ailleurs considéré comme une redoutable perversion. Il faut savoir si l’on est du côté de la Loi, donc, de la grâce et du pardon (Moïse, Platon, Jésus-Christ, je dis bien, Jésus-Christ) ou des lois – le mécanicisme inhumain parce que sans Dieu. J’inclus dans ce dernier terme de l’alternative les contrefaçons prétendument théologico-politiques de certains fanatismes religieux : attachement à des formes et à des lettres mortes.Enfin, s’engager à lire Péguy ou Bernanos, c’est mettre sa peau sur la table, ce qui est l’apanage – au sens médiéval et royal – des écrivains (vocation) et non des professeurs ou des journalistes (profession), pour reprendre cette fois le distinguo de Baudelaire.Juan AsensioTon écriture elliptique, voire, dans ce livre, véritablement minimaliste, se caractérise donc par la place très importante que tu accordes à la voix de Charles Péguy. Devant celle de ce magnifique écrivain, ton écriture, littéralement, s’efface : il n’est ainsi pas rare qu’une page entière soit remplie de la rage répétitive, répétitive jusqu’à l’incantation, de Charles Péguy. D’ailleurs, c’est peut-être pour cela que ton livre s’intitule Péguy de combat : il s’agit certes d’un véritable bréviaire exposant non seulement les absurdités du monde moderne, mais en les jugeant à l’aune des colères les plus intenses de cet écrivain. De sorte que ce livre qui laisse éclater les magnifiques diatribes péguystes expose discrètement les tiennes, en sourdine mais pas moins présentes. Le contraire donc d’un livre de sorbonnard, le contraire d’un livre livresque, obsédé par les notes, le labyrinthe des références chères à Monique Gosselin-Noat, dont le cas a été évoqué plus haut.À ce propos, j’ai été étonné de relever plusieurs mentions de Martin Heidegger, puisque tu évoques dans ton livre les virulentes critiques lancées par le philosophe contre une société technicienne oublieuse du divin (plutôt que du Dieu des trois monothéismes). Penses-tu qu’il est urgent que nous relisions non seulement Péguy, mais par exemple Bloy ou encore Bernanos en ne perdant pas de vue, voire en privilégiant l’aspect polémique de leurs écrits contre une technique devenue folle plutôt que leurs romans, quelque peu, hélas, oubliés ?Rémi SouliéCe livre peut être lu comme un portrait personnel de Péguy, un parcours biographique et paysager depuis la Beauce jusqu’à la Brie en passant par le Parisis et l’Orléanais, mais aussi un manifeste, voire un catéchisme (Péguy aimait le mot et la chose) ou une anthologie commentée – l’essentiel étant la volonté de servir le logos, d’être à l’écoute de sa voix et de se montrer docile à l’«innutrition» par définition nourrissante. L’analogie eucharistique, ès choses littéraires, est pertinente.La présence d’Heidegger, philosophe qui m’est cher, se justifie pour quatre raisons au moins : il est le penseur de la technique et du nihilisme accompli; il est à l’écoute de l’Être et donc de la poésie; comme Ramuz, Pourrat, Giono, Mistral, Thibon ou Péguy, c’est un paysan fondamental (il suffit de le lire et de le voir en promenade avec Jean Beaufret, en particulier à Todtnauberg, entre Hütte, grand tilleul et pâturages ou face à la Sainte-Victoire). Comme tel, il est indispensable si l’on veut cheminer dans Babel et Sodome en sachant qu’il faudra en sortir pour gagner les clairières et recourir aux forêts, les deux opérations pouvant être d’ailleurs concomitantes. Sa pensée du sacré et du divin n’est certes pas confessionnelle ni, dans une certaine mesure, monothéiste (bien que dans le fameux entretien du Spiegel il attende un dieu, non le retour des dieux – messianisme et Walhala pouvant être l’un et l’autre parodiés.) Quoi qu’il en soit, un catholique péguyste sait de source sûre que Virgile guide toujours Dante : c’est dans l’ordre.Tu as raison : il est urgent de relire les prophètes et les visionnaires. J’espère ne pas méconnaître la grandeur et les beautés du genre romanesque. Aujourd’hui encore, Sous le soleil de Satan, Journal d’un curé de campagne et Monsieur Ouine sont les œuvres de Bernanos dont l’onde de choc ne cesse de m’ébranler et qui me hantent, plus encore que La France contre les robots par exemple. Mais Bernanos, précisément, est aussi l’homme des essais et écrits de combat qui cesse d’écrire des romans pour répondre à l’appel tragique de l’Histoire qui, à la lettre, le réquisitionne. L’enjeu ? Rappeler les liens de la terre et du ciel, de la nature et de la surnature, du spirituel et du charnel, du temporel et de l’éternel, du visible et de l’invisible. Telle est la mission assignée aux poètes dans un monde sécularisé, soit, un désert, qui ne sait pas combien l’autonomie est une fiction terrifiante puisque c’est le diabolus ex machina qui tire les ficelles. La technique manifeste; le prince de ce monde infeste. On demande des exorcistes ! Juan AsensioJ’aime assez que tu rappelles le silence (romanesque) de Bernanos ayant décidé après la Seconde guerre mondiale de se consacrer au sauvetage de la France, alors que l’on nous bassine avec le mutisme de Rimbaud, ce fichu gamin pourri. Cher Rémi, tu as précédé l’une de mes questions en évoquant le vital, le «séminal» lien, comme l’écrit George Steiner, entre l’œuvre de Charles Péguy et la terre de France, qui est la terre de ses ancêtres, qui est la terre des morts : Barrès, Péguy, Bernanos bien sûr, mais aussi Guy Dupré que tu dois connaître je le suppose. Cette évocation de la terre meurtrie de notre pays est d’ailleurs une constante de tes essais et, j’y songe, des livres de Sarah Vajda et de Jean Védrines, deux remarquables écrivains avec lesquels, je crois, tu as bien des points communs.Quelque peu étrangement pour un lecteur ne goûtant guère, peut-être, tes ellipses bloyennes, cet enracinement, ce «racinement» est à tes yeux indéfectiblement lié à l’évocation des enfants d’Israël, ces errants transportant pourtant dans leurs éternels périples la mémoire de leur terre et, à présent qu’ils ont conquis de haute lutte celle qui a toujours été la leur depuis des millénaires, sont devenus des maîtres arrogants selon les bien-pensants de la gauche et de l’extrême gauche françaises.Ainsi, l’élection d’Israël, bien évidemment l’objet de toutes les haines, peut-elle être rapprochée de celle de la France, l’une et l’autre pas moins honnies. Tu écris, page 43 : «L’élection de la France ne peut être pensée qu’en référence à celle d’Israël, non en remplacement, mais en efflorescence, en conséquence et en reconnaissance[…]». Peux-tu évoquer en quelques lignes je le crains trop sommaires le lien invisible qui unit nos deux pays, nos deux histoires surnaturelles, finalement, nos deux «races» au sens où Péguy entendait ce mot ? De quelle façon aussi, si l’on considère la belle préface de Michaël Bar-Zvi à ton texte, ce lien peut-il être déclaré de violence nécessaire ?Rémi SouliéRimbaud, cher Juan, sait qu’il demeure l’«esclave de [son]baptême» et ce pur paulinisme me semble salvateur, fût-ce malgré lui. Il est en outre des mutismes – mais nous outrepassons le cadre strict de notre entretien ! – qui valent de l’or (je pense par exemple à celui d’Ezra Pound, il est vrai dans un autre ordre). Guy Dupré est l’un des derniers grands maîtres de la littérature française que tu as bien entendu raison de situer sur la ligne de front Barrès-Péguy-Bernanos. M’associer à Sarah Vajda et Jean Védrines m’honore : si, à ce jour, je n’ai hélas que croisé le second – Stalag est un très beau livre – je suis un ami et un inconditionnel de la première, pleine de grâces : style, intelligence, profondeur, virtuosité. Alchimiste et magicienne, elle transforme en or tout ce qu’elle touche.Avant d’effleurer le mystère d’Israël, évacuons ou, plutôt, tirons la chasse sur les gogos qui voient dans l’État d’Israël une enclave coloniale et impérialiste au cœur de l’Arabie heureuse mais aussi, sur les idiots plus ou moins utiles qui nous resservent une lutte de classes planétaire qui opposerait l’ivraie des exploiteurs judéo-croisés et le bon grain des masses prolétariennes arabo-musulmanes : ils n’ont rien appris, rien compris (j’écris ceci en profonde révérence envers Louis Massignon et René Guénon, ce dernier «installé» en Islam sous le nom d’Abdel Wahed Yahia, Français de Blois et de style mort au Caire en invoquant le nom d’Allah). Eretz Israël est la patrie naturelle et surnaturelle, charnelle et spirituelle des Juifs. Maritain, sur ce plan-là en tout cas, voit juste : «Par un étrange paradoxe nous voyons aujourd’hui contesté aux Israéliens par les États qui sont leurs voisins le seul territoire auquel, à considérer le spectacle entier de l’histoire humaine, il soit absolument, divinement certain qu’un peuple ait incontestablement droit : car le peuple d’Israël est l’unique peuple au monde auquel une terre, la terre de Canaan, a été donnée par le vrai Dieu, le Dieu unique et transcendant, créateur de l’univers et du genre humain. Et ce que Dieu a donné une fois est donné pour toujours.» Le sionisme, loin de faire exclusivement rentrer Israël dans le rang des Nations peut permettre aux Juifs de retrouver leur vocation, un temps évanouie dans l’universalisme abstrait de la république mondiale que les moins lucides d’entre eux ont bien tort d’encenser, l’émancipation étant le prélude à la disparition (le débat Milner, Finkielkraut, Benny Lévy est fondamental pour nous, même s’il faut faire des efforts pour surmonter des thèses anti-chrétiennes dont la fausseté est patente). Le moderne, d’une manière ou d’une autre, est structurellement intéressé à la disparition des Juifs parce que ceux-ci n’entendent rien au contrat de la philosophie politique moderne et qu’ils comprennent tout de l’Alliance éternelle. Par définition, la «Démocratie universelle» dénoncée par Edgar A. Poe dans Le Colloque de Monos et Una – il poursuivra l’exploration des ravages des «chiens de prairie» dans Mellonta Tauta – précairement fondée sur la religion élective (le suffrage) et la confusion des ordres ne peut rien connaître de l’Élection (qu’elle dira anti-démocratique, inégalitaire, injuste etc.), donc de la France et d’Israël, qui ont été comblés de dons sans repentance. Ces mystères étant aussi incompréhensibles que Dieu, il faut partir de la Bible et se résoudre ici à emprunter des raccourcis : l’onction de Saül par Samuel qui fonde la royauté d’Israël (1 Sam, 9-10) est l’archétype spirituel de l’onction davidique, franque, française, comme en témoigne la Galerie des Rois de Reims. L’huile sainte de Samuel est la Sainte Ampoule remise à S. Remi; dans les deux cas, l’intervention de Dieu, fait inouï, est directe. Au cœur de ce mystère : Jésus-Christ, le Roi des Juifs et le Seigneur des Mondes dont Jeanne d’Arc rappellera, le temps venu, qu’il est «le vrai Roi de France» – les rois étant ses lieutenants –, et la fille de Sion, à laquelle Louis XIII voue la France. La responsabilité française et juive nous écrase tous, pour le meilleur et pour le pire. Français et Juifs doivent abjurer leurs politiques (pluriel) et renouer avec leur mystique (singulier). Cela signifie, pour les Français, prendre soin du Royaume de France et pour les Juifs, cultiver Eretz Israël, les deux pays étant avant tout des « dispositions providentielles », selon la formule que le grand Henry Montaigu appliquait à la France. En hauteur et en vérité, nous nous retrouvons, loin de tout sentimentalisme, de tout humanitarisme ou des pseudo-œcuménismes.La préface de Michaël Bar-Zvi, on en conviendra, ne peut encourir le reproche de sentimentalisme. Il a pris le titre du livre au pied de la lettre et Péguy sur le pied de guerre. Certes, Olivier Véron lui avait demandé une préface assez voisine, en esprit, de celle de Pierre Boutang à L’Auberge volante de Chesterton (le poète métaphysicien avait trouvé le moyen de citer le Groupe Stern); certes, Michaël Bar-Zvi est proche du sionisme révisionniste de Jabotinsky, volontiers militaire mais, plus profondément, cette préface, à certains égards maistrienne et jüngerienne, a avant tout la beauté et la dureté du roc sur lequel doit être

Rémi SouliéTout d’abord, cher Juan, je te remercie vivement pour ta lecture minutieuse de ce livre qui se situe bien en effet, pour une grande part, dans la lignée des Châteaux de glace de Dominique de Roux. La forme brève m’est substantielle, autant que je puisse être à la fois «juge et partie» : je suis chez moi dans l’ellipse, qui confère à la phrase et au texte une force de frappe assez vive, parfois brutale. Je m’abrite, en quelque sorte, à découvert. Le lecteur peut avoir le sentiment que quelque chose lui fait défaut mais c’est dans ce vide qu’est la puissance, lorsque le sol manque sous les pas (c’est ainsi que je conçois l’enracinement dans le sillon du vers, de la phrase, du labour). La forme brève présente également l’avantage de proscrire – idéalement du moins – le bavardage et le caquetage, cette «parole vide» dont parlait Lacan et dont tu sais combien un Armand Robin la stigmatisa. Elle est hélas notre lot, dans la détresse spectaculaire et le nihilisme triomphant. Pour une parole de vérité, combien de logomachies ? Au-delà de l’écrit et de la parole, le saint silence, bien entendu, pour écouter la Parole de l’archè, commencement et commandement (l’autorité de l’origine qui implique l’auteur et la hauteur). Il faudrait être en Adoration perpétuelle; le brouhaha dans lequel nous survivons témoigne de notre éloignement entropique et vertigineux de la Vérité – ce que certains appellent sans rire le progressisme. La «tyrannie de l’écrit» repose sur deux cochonneries modernes : le journalisme et le droit (lequel, comme disait Nimier, prend une majuscule le dimanche et les jours fériés). Sur ce plan-là, je ne crois qu’en la force – soit, le jugement de Dieu, comme on disait dans les siècles de haute civilisation – et en la parole donnée (mais l’éthique du don est devenue impensable, pour bien des raisons, dont la principale réside en la disgrâce inhérente à l’âge de fer ou âge sombre). Le journalisme devient propagande; l’«empire du droit», pour reprendre la formule de Pierre Manent, un totalitarisme : dès lors que l’ordre symbolique est attaqué sous le fallacieux prétexte d’être tyrannique – alors qu’il est le seul à garantir aux hommes une vie humaine –, les règlements prolifèrent, les lois cancérisent ce Frankenstein qu’est le corps social, les libertés réelles et les franchises refluent (un comble, au pays des Francs !) et la cité se meurt ou devient inhabitable, sauf poétiquement, mais pour un petit nombre. Je crois, avec Joseph de Maistre, qu’il ne peut y avoir de Constitution écrite. Le droit coutumier et les lois fondamentales du Royaume (que la France demeure mystérieusement et secrètement) me semblent préférables au juridisme contemporain, par ailleurs inévitable à vue d’homme. Péguy m’a appris à me défier des légistes donc des sophistes puisque Protagoras conseille plus que jamais Périclès. Dès lors qu’il y a littérature, philosophie ou théologie – Platon, Péguy, Boutang et des milliers d’autres – la critique n’opère plus puisque nous sommes dans l’ordre de la vérité. Le texte est alors affaire de style, de vocation, d’inspiration. J’ajoute que l’«écrit» tel que l’entendent les modernes s’oppose également à la Lettre des talmudistes, dont il peut être d’ailleurs considéré comme une redoutable perversion. Il faut savoir si l’on est du côté de la Loi, donc, de la grâce et du pardon (Moïse, Platon, Jésus-Christ, je dis bien, Jésus-Christ) ou des lois – le mécanicisme inhumain parce que sans Dieu. J’inclus dans ce dernier terme de l’alternative les contrefaçons prétendument théologico-politiques de certains fanatismes religieux : attachement à des formes et à des lettres mortes.Enfin, s’engager à lire Péguy ou Bernanos, c’est mettre sa peau sur la table, ce qui est l’apanage – au sens médiéval et royal – des écrivains (vocation) et non des professeurs ou des journalistes (profession), pour reprendre cette fois le distinguo de Baudelaire.Juan AsensioTon écriture elliptique, voire, dans ce livre, véritablement minimaliste, se caractérise donc par la place très importante que tu accordes à la voix de Charles Péguy. Devant celle de ce magnifique écrivain, ton écriture, littéralement, s’efface : il n’est ainsi pas rare qu’une page entière soit remplie de la rage répétitive, répétitive jusqu’à l’incantation, de Charles Péguy. D’ailleurs, c’est peut-être pour cela que ton livre s’intitule Péguy de combat : il s’agit certes d’un véritable bréviaire exposant non seulement les absurdités du monde moderne, mais en les jugeant à l’aune des colères les plus intenses de cet écrivain. De sorte que ce livre qui laisse éclater les magnifiques diatribes péguystes expose discrètement les tiennes, en sourdine mais pas moins présentes. Le contraire donc d’un livre de sorbonnard, le contraire d’un livre livresque, obsédé par les notes, le labyrinthe des références chères à Monique Gosselin-Noat, dont le cas a été évoqué plus haut.À ce propos, j’ai été étonné de relever plusieurs mentions de Martin Heidegger, puisque tu évoques dans ton livre les virulentes critiques lancées par le philosophe contre une société technicienne oublieuse du divin (plutôt que du Dieu des trois monothéismes). Penses-tu qu’il est urgent que nous relisions non seulement Péguy, mais par exemple Bloy ou encore Bernanos en ne perdant pas de vue, voire en privilégiant l’aspect polémique de leurs écrits contre une technique devenue folle plutôt que leurs romans, quelque peu, hélas, oubliés ?Rémi SouliéCe livre peut être lu comme un portrait personnel de Péguy, un parcours biographique et paysager depuis la Beauce jusqu’à la Brie en passant par le Parisis et l’Orléanais, mais aussi un manifeste, voire un catéchisme (Péguy aimait le mot et la chose) ou une anthologie commentée – l’essentiel étant la volonté de servir le logos, d’être à l’écoute de sa voix et de se montrer docile à l’«innutrition» par définition nourrissante. L’analogie eucharistique, ès choses littéraires, est pertinente.La présence d’Heidegger, philosophe qui m’est cher, se justifie pour quatre raisons au moins : il est le penseur de la technique et du nihilisme accompli; il est à l’écoute de l’Être et donc de la poésie; comme Ramuz, Pourrat, Giono, Mistral, Thibon ou Péguy, c’est un paysan fondamental (il suffit de le lire et de le voir en promenade avec Jean Beaufret, en particulier à Todtnauberg, entre Hütte, grand tilleul et pâturages ou face à la Sainte-Victoire). Comme tel, il est indispensable si l’on veut cheminer dans Babel et Sodome en sachant qu’il faudra en sortir pour gagner les clairières et recourir aux forêts, les deux opérations pouvant être d’ailleurs concomitantes. Sa pensée du sacré et du divin n’est certes pas confessionnelle ni, dans une certaine mesure, monothéiste (bien que dans le fameux entretien du Spiegel il attende un dieu, non le retour des dieux – messianisme et Walhala pouvant être l’un et l’autre parodiés.) Quoi qu’il en soit, un catholique péguyste sait de source sûre que Virgile guide toujours Dante : c’est dans l’ordre.Tu as raison : il est urgent de relire les prophètes et les visionnaires. J’espère ne pas méconnaître la grandeur et les beautés du genre romanesque. Aujourd’hui encore, Sous le soleil de Satan, Journal d’un curé de campagne et Monsieur Ouine sont les œuvres de Bernanos dont l’onde de choc ne cesse de m’ébranler et qui me hantent, plus encore que La France contre les robots par exemple. Mais Bernanos, précisément, est aussi l’homme des essais et écrits de combat qui cesse d’écrire des romans pour répondre à l’appel tragique de l’Histoire qui, à la lettre, le réquisitionne. L’enjeu ? Rappeler les liens de la terre et du ciel, de la nature et de la surnature, du spirituel et du charnel, du temporel et de l’éternel, du visible et de l’invisible. Telle est la mission assignée aux poètes dans un monde sécularisé, soit, un désert, qui ne sait pas combien l’autonomie est une fiction terrifiante puisque c’est le diabolus ex machina qui tire les ficelles. La technique manifeste; le prince de ce monde infeste. On demande des exorcistes ! Juan AsensioJ’aime assez que tu rappelles le silence (romanesque) de Bernanos ayant décidé après la Seconde guerre mondiale de se consacrer au sauvetage de la France, alors que l’on nous bassine avec le mutisme de Rimbaud, ce fichu gamin pourri. Cher Rémi, tu as précédé l’une de mes questions en évoquant le vital, le «séminal» lien, comme l’écrit George Steiner, entre l’œuvre de Charles Péguy et la terre de France, qui est la terre de ses ancêtres, qui est la terre des morts : Barrès, Péguy, Bernanos bien sûr, mais aussi Guy Dupré que tu dois connaître je le suppose. Cette évocation de la terre meurtrie de notre pays est d’ailleurs une constante de tes essais et, j’y songe, des livres de Sarah Vajda et de Jean Védrines, deux remarquables écrivains avec lesquels, je crois, tu as bien des points communs.Quelque peu étrangement pour un lecteur ne goûtant guère, peut-être, tes ellipses bloyennes, cet enracinement, ce «racinement» est à tes yeux indéfectiblement lié à l’évocation des enfants d’Israël, ces errants transportant pourtant dans leurs éternels périples la mémoire de leur terre et, à présent qu’ils ont conquis de haute lutte celle qui a toujours été la leur depuis des millénaires, sont devenus des maîtres arrogants selon les bien-pensants de la gauche et de l’extrême gauche françaises.Ainsi, l’élection d’Israël, bien évidemment l’objet de toutes les haines, peut-elle être rapprochée de celle de la France, l’une et l’autre pas moins honnies. Tu écris, page 43 : «L’élection de la France ne peut être pensée qu’en référence à celle d’Israël, non en remplacement, mais en efflorescence, en conséquence et en reconnaissance[…]». Peux-tu évoquer en quelques lignes je le crains trop sommaires le lien invisible qui unit nos deux pays, nos deux histoires surnaturelles, finalement, nos deux «races» au sens où Péguy entendait ce mot ? De quelle façon aussi, si l’on considère la belle préface de Michaël Bar-Zvi à ton texte, ce lien peut-il être déclaré de violence nécessaire ?Rémi SouliéRimbaud, cher Juan, sait qu’il demeure l’«esclave de [son]baptême» et ce pur paulinisme me semble salvateur, fût-ce malgré lui. Il est en outre des mutismes – mais nous outrepassons le cadre strict de notre entretien ! – qui valent de l’or (je pense par exemple à celui d’Ezra Pound, il est vrai dans un autre ordre). Guy Dupré est l’un des derniers grands maîtres de la littérature française que tu as bien entendu raison de situer sur la ligne de front Barrès-Péguy-Bernanos. M’associer à Sarah Vajda et Jean Védrines m’honore : si, à ce jour, je n’ai hélas que croisé le second – Stalag est un très beau livre – je suis un ami et un inconditionnel de la première, pleine de grâces : style, intelligence, profondeur, virtuosité. Alchimiste et magicienne, elle transforme en or tout ce qu’elle touche.Avant d’effleurer le mystère d’Israël, évacuons ou, plutôt, tirons la chasse sur les gogos qui voient dans l’État d’Israël une enclave coloniale et impérialiste au cœur de l’Arabie heureuse mais aussi, sur les idiots plus ou moins utiles qui nous resservent une lutte de classes planétaire qui opposerait l’ivraie des exploiteurs judéo-croisés et le bon grain des masses prolétariennes arabo-musulmanes : ils n’ont rien appris, rien compris (j’écris ceci en profonde révérence envers Louis Massignon et René Guénon, ce dernier «installé» en Islam sous le nom d’Abdel Wahed Yahia, Français de Blois et de style mort au Caire en invoquant le nom d’Allah). Eretz Israël est la patrie naturelle et surnaturelle, charnelle et spirituelle des Juifs. Maritain, sur ce plan-là en tout cas, voit juste : «Par un étrange paradoxe nous voyons aujourd’hui contesté aux Israéliens par les États qui sont leurs voisins le seul territoire auquel, à considérer le spectacle entier de l’histoire humaine, il soit absolument, divinement certain qu’un peuple ait incontestablement droit : car le peuple d’Israël est l’unique peuple au monde auquel une terre, la terre de Canaan, a été donnée par le vrai Dieu, le Dieu unique et transcendant, créateur de l’univers et du genre humain. Et ce que Dieu a donné une fois est donné pour toujours.» Le sionisme, loin de faire exclusivement rentrer Israël dans le rang des Nations peut permettre aux Juifs de retrouver leur vocation, un temps évanouie dans l’universalisme abstrait de la république mondiale que les moins lucides d’entre eux ont bien tort d’encenser, l’émancipation étant le prélude à la disparition (le débat Milner, Finkielkraut, Benny Lévy est fondamental pour nous, même s’il faut faire des efforts pour surmonter des thèses anti-chrétiennes dont la fausseté est patente). Le moderne, d’une manière ou d’une autre, est structurellement intéressé à la disparition des Juifs parce que ceux-ci n’entendent rien au contrat de la philosophie politique moderne et qu’ils comprennent tout de l’Alliance éternelle. Par définition, la «Démocratie universelle» dénoncée par Edgar A. Poe dans Le Colloque de Monos et Una – il poursuivra l’exploration des ravages des «chiens de prairie» dans Mellonta Tauta – précairement fondée sur la religion élective (le suffrage) et la confusion des ordres ne peut rien connaître de l’Élection (qu’elle dira anti-démocratique, inégalitaire, injuste etc.), donc de la France et d’Israël, qui ont été comblés de dons sans repentance. Ces mystères étant aussi incompréhensibles que Dieu, il faut partir de la Bible et se résoudre ici à emprunter des raccourcis : l’onction de Saül par Samuel qui fonde la royauté d’Israël (1 Sam, 9-10) est l’archétype spirituel de l’onction davidique, franque, française, comme en témoigne la Galerie des Rois de Reims. L’huile sainte de Samuel est la Sainte Ampoule remise à S. Remi; dans les deux cas, l’intervention de Dieu, fait inouï, est directe. Au cœur de ce mystère : Jésus-Christ, le Roi des Juifs et le Seigneur des Mondes dont Jeanne d’Arc rappellera, le temps venu, qu’il est «le vrai Roi de France» – les rois étant ses lieutenants –, et la fille de Sion, à laquelle Louis XIII voue la France. La responsabilité française et juive nous écrase tous, pour le meilleur et pour le pire. Français et Juifs doivent abjurer leurs politiques (pluriel) et renouer avec leur mystique (singulier). Cela signifie, pour les Français, prendre soin du Royaume de France et pour les Juifs, cultiver Eretz Israël, les deux pays étant avant tout des « dispositions providentielles », selon la formule que le grand Henry Montaigu appliquait à la France. En hauteur et en vérité, nous nous retrouvons, loin de tout sentimentalisme, de tout humanitarisme ou des pseudo-œcuménismes.La préface de Michaël Bar-Zvi, on en conviendra, ne peut encourir le reproche de sentimentalisme. Il a pris le titre du livre au pied de la lettre et Péguy sur le pied de guerre. Certes, Olivier Véron lui avait demandé une préface assez voisine, en esprit, de celle de Pierre Boutang à L’Auberge volante de Chesterton (le poète métaphysicien avait trouvé le moyen de citer le Groupe Stern); certes, Michaël Bar-Zvi est proche du sionisme révisionniste de Jabotinsky, volontiers militaire mais, plus profondément, cette préface, à certains égards maistrienne et jüngerienne, a avant tout la beauté et la dureté du roc sur lequel doit être

15/05/2007 | Lien permanent

Quelques fantômes du passé

28/08/2004 | Lien permanent

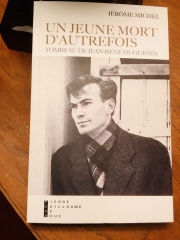

Un jeune mort d'autrefois. Tombeau de Jean-René Huguenin de Jérôme Michel

À propos de Jérôme Michel, Un jeune mort d'autrefois. Tombeau de Jean-René Huguenin (Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2013).

À propos de Jérôme Michel, Un jeune mort d'autrefois. Tombeau de Jean-René Huguenin (Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2013).Acheter Un jeune mort d'autrefois sur Amazon.

Jean-René Huguenin n'est pas mort.

Jean-René Huguenin n'est pas mort. La Côte sauvage.

La Côte sauvage.«J’ai si longtemps vécu dans l’illusion que mon amour de la vie – oui, contrairement à ce que tu crois : mon immense amour de la vie – finirait par donner quelque chose… Donner – au sens précis de ce mot ! le besoin de donner m’obsédait et je ne trouvais dans l’amour qu’une disposition à recevoir… une extrême attention. Certains matins, à Sèvres, un simple regard par ma fenêtre sur la Seine… : ce fleuve, ces cheminées, ces quais, je les désirais trop fort, ils allaient s’embraser, disparaître dans mon cœur, il n’y aurait plus rien au monde – il n’y aurait plus que moi ! Alors je retombais sur mon lit, ma voracité se retournait contre moi : je découvrais douloureusement qu’elle ne profitait qu’à moi-même et que ce que l’on appelait l’amour… l’espérance, la foi – n’étaient que des moyens de jouir de soi.»

Jean-René Huguenin, La Côte sauvage [1960] (Points Roman, 1995), p. 129.

Le très beau titre du livre de Jérôme Michel, qui laisse à d'autres le soin de mener une enquête biographique sur Jean-René Huguenin, indique un double éloignement, une mort au carré, même : le mort, l'écrivain mort banalement, et non pas tragiquement, au volant d'une voiture prêtée par Yves Merlin (un cabriolet Mercedes 300 SL), est un mort du passé, et d'un passé révolu, lui-même mort, pourtant si peu éloigné de nous que nous en connaissons parfaitement les fâcheuses et balbutiantes caractéristiques qui, de nos jours, sont devenues de jolis petits monstres dont nous ne nous sommes pas encore débarrassés : «Les guerriers sont des enfants sérieux et la littérature est une guerre. Jean-René en appela aux armes contre ce monde qu'il n'aimait pas. Ses cibles ? Tous ceux qui, à ses yeux, ricanaient déjà de la verticalité, de la transcendance et de la musique des anges. Pêle-mêle les sociologues, les curés psychanalystes, les chrétiens honteux, les intellectuels frigides, les publicitaires, les sondeurs, les littérateurs de laboratoire, les ingénieurs fous et froids de la déesse technique. N'en jetez plus ! Si nous la complétions aujourd'hui, la liste serait interminable...» (p. 38).

Je ne suis pas certain qu'il faille ajouter beaucoup de nouveaux monstres à cette galerie assez complète en fin de compte, à laquelle il manque pourtant la plus admirable de ces chimères qu'a créées notre époque, le temps qui s'accélère. Ainsi toute proche, la mort de Jean-René Huguenin nous semble pourtant infiniment éloignée. En fait, Jérôme Michel n'a pas fait œuvre de biographe mais, dirait-on, de paléontologue, en exhumant les traces d'un écrivain prometteur, non que ces traces se perdent, bien que je ne partage guère l'optimisme de l'auteur (1), mais parce qu'elles nous semblent, aujourd'hui et chaque jour davantage, constituer des anomalies sans lesquelles la littérature mais aussi une vie d'homme ne seraient absolument rien : «Ces lectures fiévreuses demeurèrent comme le souvenir d'une blessure lumineuse : l'agonie de l'enfance, l'expulsion du paradis, la hantise du temps, la vie vécue comme un combat, la soif de lumière, la fascination de la mort, les vagues de la mer qui finissent toujours par tout laver et par tout recouvrir. Tels étaient les grands thèmes qui orchestraient un monde accordé à mes songes» (p. 13).

Une autre raison nous éloigne de Jean-René Huguenin, qui tient également aux circonstances de sa mort, et qui nous empêche de le considérer comme un jeune homme qui, au fil des années, aurait réussi à creuser, toujours plus profondément, les strates de vérités et de mensonges, au travers desquelles, s'il perd ses forces en accomplissant la tâche aussi nécessaire qu'exténuante, un homme conquiert toutefois son nom d'homme. En fait, la mort de Jean-René Huguenin a figé ses textes trop peu nombreux dans une espèce de silence minéral, moins envoûtant que sidérant, dangereux pour celui qui n'est point mort à un âge si jeune, nous tous qui pouvons le lire donc, et qui a commis l'impardonnable trahison de survivre à ses vingt ans.

Les textes de Jean-René Huguenin ont la luminosité et la dureté de l'enfance et nous ne sommes, hélas, plus des enfants, et celui qui les a écrits ne peut, au travers même des années passées, lui-même plus les relire et en interpréter à neuf les fulgurances, comme un Bernanos vieilli et assagi (du moins en apparence) contemplant avec une immense tendresse ses personnages, comme, pourrions-nous en rêver ou le craindre, un Rimbaud presque centenaire qui, au coin du feu, pourrait jeter un regard moins glacial et ironique que nostalgique sur la fulgurante puissance de ses textes et s'amuser de ses folies passées : «Ne négligeons pas la légende. Les jeunes morts ont sur les vivants un terrible pouvoir. Ils ne durcissent pas. Ils ne pourrissent pas. Ils demeurent intacts. Ils font honte à ceux qui restent, à la pauvre vie qu'ils bricolent sans mode d'emploi, qu'ils usent jusqu'à la trame. Ils donnent à la mort un éclat insoutenable. Thanatos, dans l'Alceste d'Euripide, n'avoue-t-il pas qu'un jeune mort lui confère un surcroît de prestige ?» (p. 35).

Les jeunes morts ont sur les vivants un terrible pouvoir, puisque, dans le cas d'Huguenin, il n'est pas certain que la mort l'ait trouvé dans un état végétatif. Jean-René Huguenin était armé lorsqu'il est mort ou, comme l'écrit bellement Jérôme Michel, «Jean-René Huguenin est entré dans la mort en état de belligérance" (p. 97), comme ces morts inquiétants que Steeny et son jeune ami infirme évoquent dans Monsieur Ouine, trop tôt passés dans l'univers sans éclat des ombres dolentes, alors qu'ils s'étaient dressés, une dernière fois, dans la pleine possession de leurs forces, de leur volonté et de l'action, face à l'ennemi. Faire face ! Comment voudrions-nous que de tels morts, des morts entrés dans la mort à regret, à moins qu'ils n'aient choisi volontairement de mourir (2), ne viennent pas déranger les vivants, les Assis que, trop souvent nous sommes, nous sommes devenus ?

Si, comme Jean-René a raison de l'écrire, toute grande vie est une vie de combat, lui reste à apprendre l'art de se battre, et à mettre ses pas dans ceux de l'illustre prédécesseur, le diable Arthur, Rimbaud bien sûr, qui lui enseignera de quelle souffrance les hommes paient la maigre connaissance qu'ils accumulent, comme un trésor qui jamais ne s'amasse, mais se dilapide toujours trop vite : «Il mit au point une technique qui fut plus qu'une esthétique, une manière de cravacher sa vie sous les canons du temps : exagérer son regard, dramatiser ses jours» (p. 92), tant il est vrai que le Journal de Jean-René Huguenin est «un journal de guerre» et le «récit de cette création belliqueuse, le laboratoire de cet accouchement de soi dans la douleur» (p. 91), la quête intense et fulgurante d'un jeune homme qui, comme tout écrivain qui se respecte, ne s'éloigne jamais de la corne de taureau face à laquelle il donne un sens à ce qu'il écrit et, en s'exposant, corps et âme, découvre de nouvelles grottes où s'aventurer, toujours plus profondément, toujours plus éloigné de la lumière qu'il lui faudra pourtant, s'il veut revenir à la surface, libre et conquérant, ne pas oublier.

Qui n'écrit pas en fixant le canon qui est pointé sur lui est un plaisantin, et cette phrase fera immensément sourire mes lecteurs, eux qui sont si peu habitués à ce qu'on leur parle avec franchise, en répétant cette évidence : une vie sans combat est une vie non pas perdue, car il est terriblement difficile de se perdre réellement en ce monde plat, sans profondeur, dont la profondeur du ciel et de l'enfer a été rabotée, mais vide, pas même vécue, une vie de rien, celle qui est, comme Jérôme Michel le rappelle douloureusement, devenue la nôtre : «Nous n'attendons plus rien. Nous vivons dans un monde pacifié, quiet et maternant. Nous finirons dans les rires des infirmières d'un service de soins palliatifs. C'est cela notre existence aujourd'hui : la crèche, l'école, le travail, les transports en commun, l'hôpital. Nous mourrons dans une angoisse diffuse gérée par des cellules d'aide psychologique et des conseillers de fin de vie qui aideront nos proches à accomplir leur «travail de deuil». Le parc humain est désormais domestiqué et bien gardé (p. 181, l'auteur souligne), phrases cruelles mais justes à mettre en regard avec le cri rimbaldien de Jean-René : «Je rêvais moins de conquérir le monde que de me donner à lui avec violence. Régner sur les foules, sur un pays, m'exaltait moins que de régner sur moi. Le seul empire que j'aie jamais voulu posséder, c'est l'empire sur moi-même», écrit ainsi Jean-René dans son Journal (cité p. 81).

La conquête de soi n'est une œuvre égoïste qu'en apparence : un homme, un écrivain surtout, n'est absolument rien qu'une marionnette agitée s'il ne se sent pas redevable de ceux qui l'ont précédé. Jean-René Huguenin admira peu d'écrivains, si ce n'est Gracq, qui fut d'ailleurs son professeur d'histoire et de géographie, Mauriac, qu'il rencontra pour s'expliquer des mots perfides que ce dernier avait écrit à l'encontre de Georges Bernanos (3), le Grand d'Espagne bien sûr, auquel il témoigna la plus vive admiration, Ernest Hemingway encore qu'il rencontra lui aussi, en octobre 1959, au champ de course d'Auteuil. L'évocation de ces modèles prestigieux permet à l'auteur d'écrire ses lignes les plus sûres, les plus belles, les plus intensément contenues, aussi, tant déborde quand même, de toutes parts pour qui sait lire, le véritable sujet de son livre : non pas Jean-René Huguenin mais une certaine façon, pour un écrivain de race, de se tenir face à un monde qui, demain, ne sera jamais plus ce qu'il a été hier, pas même, aujourd'hui («Cela se passait en France, il y a cinquante ans, c'est-à-dire il y a très longtemps», p. 125), un monde pratiquement oublié, magnifiquement rappelé par le souvenir des amitiés compliquées, jalouses, parfois haineuses, en tout cas perdues qui furent à l'origine du lancement de Tel Quel (4), un monde cassé comme l'a écrit le philosophe Gabriel Marcel, un monde qui, selon Jérôme Michel, signifie «l'entrée de l'Occident dans l'âge du nihilisme» (p. 113), la fin d'une certaine idée de feue la France comme l'appelle Guy Dupré, un monde auquel Huguenin, après Bernanos, a fait face, dans et par la littérature (5) : «Jean-René avait compris que le secret de Bernanos était celui-là même de l'enfance, sa folie, sa grandeur simple. C'est dans la lumière grise de l'aube que le monde se dévoile à nous dans son intelligence profonde. C'est à l'âge de l'inaccoutumance que nous jugeons le mieux de la folie des hommes qui se donnent pour raisonnables – quand ils ne sont que résignés» (pp. 128-9).

Hemingway comme Bernanos auront délivré à Jean-René Huguenin, par livres interposés ou en échangeant directement avec lui, quelques mots de l'unique leçon, mais essentielle, qu'ils auront eux-mêmes conquise de haute lutte : «Prendre dans l'espace de temps qui nous est imparti la mesure de toute la beauté du monde et de toute l'horreur de la création. Ensemble toute la beauté et toute l'horreur. Toute la joie et toute la douleur, les yeux grands ouverts et le cœur en avant» (p. 135).

C'est l'occasion de tordre le cou aux insinuations sollersiennes, donc moisies, lâchées contre Huguenin par Philippe Forest (6) dans son Histoire de Tel Quel 1960-1982 (Le Seuil, 1995) : «La politique de Jean-René ? Au fond, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vient trop tard dans un monde trop vieux. Il se débat, il étouffe, il rêve de grands incendies, de villes en flammes, d'Orient désert. Il est seul. Le monde est gris, le monde est triste. Les hommes sont bêtes. Les hommes sont veules. L'enfance est morte et les vacances sont finies. Septembre s'étend déjà sur l'existence et l'Orient n'existe plus» (p. 115).

Finis terrae : c'est en somme, bien davantage que la fin de l'été selon le Gracq des Lettrines, le sujet de l'unique roman de Jean-René Huguenin, La Côte sauvage, très bellement évoqué par Jérôme Michel qui en fait un «roman de peu mais ce je-ne-sais-quoi, ce presque-rien [a] capté quelque chose d'essentiel, un secret qui est peut-être celui de notre temps : la mort de l'amour» (p. 159), en tout cas une lutte à mort quoique feutrée, comme voilée par une fine gaze gracquienne, contre ce qui, aux yeux d'Huguenin, n'est pas de la littérature, mais de petits jeux de langages qui ont si vite fait de se mordre la queue, un roman qui évoquera donc «l'âpreté, la dureté, la douceur aussi, toutes les arêtes du monde réel» (p. 161).

À l'aune de l'ambition littéraire de Jean-René Huguenin, Jérôme Michel a raison de dire que La Côte sauvage est un roman raté, un «roman de l'inachèvement, de l'ébauche des lettres que nous n'écrirons pas, de notre douleur d'avoir eu vingt ans et de n'en avoir rien fait, de cet immense amour inemployé, de l'incomplétude de toute vie, de toutes ces morts avant la vraie» (p. 164), un roman qui pourtant reste très nettement inférieur au rêve de celui qui l'a écrit, dont il n'a pas su maîtriser l'ambition terrible, dévorante : «Pour la réaliser, il lui aurait fallu dynamiter le moule gracquien que l'on reconnaît dans la facture sourde du drame pour suivre le sillage de Monsieur Ouine de Bernanos, l'un des plus grands romans métaphysiques de la littérature française» (p. 163).

Qui, dès lors, n'a pas songé, durant quelques instants, à l'écrivain que Jean-René Huguenin aurait pu, non pas devenir, puisqu'il l'était bien évidemment, et magnifiquement, à l'instant de sa mort, mais approfondir en somme ? Songes creux, a raison de dire Jérôme Michel, tant il serait aberrant d'imaginer un Jean-René Huguenin devenu, qui sait, académicien, ou «éditorialiste chevronné – et quelque peu radotant – au Figaro» (p. 168), lui qui, en mourant si tôt, alors même qu'il ne cessait de pressentir la survenue de sa propre mort, aura, au travers des années si proches et si lointaines (samedi 22 septembre 1962, c'était hier !) inspiré à Jérôme Michel, à quelques autres aussi (comme le fulgurant Dominique de Roux) de belles méditations, de limpides évocations de l’œuvre et du destin de Jean-René Huguenin : «Je songeais aussi à la phrase de lady of Shalott de Tennyson que vous citiez quelques semaines avant votre mort : « I am half sick of shadows.» Nos ombres oui, mais la lumière aussi. Et même malade d'ombres, nous ne renoncerons pas à elle. Jeune homme d'hier, jeune mort d'autrefois, vous aviez pris d'avance toute la mesure de votre destin. La leçon que les dieux, que nous pleurerons toujours, vous avaient chargé d'apporter à quelques-uns, vous l'avez livrée dans l'un de vos plus beaux textes au titre en forme de sommation, «Aimer la vie, vivre l'amour» : «Le temps, ce temps qui travaille à notre perte, nous l'aurons aussi bien joué. Au lieu de lui résister vainement, de s'arc-bouter contre son cours fatal, nous nous laissons emporter de face vers la mer, vers l'instant ultime que nous ne redoutons plus, où nous attend la paix, où nous attend peut-être enfin la lumière.» Cette lumière et cette paix, conclut Jérôme Michel en se recueillant devant la tombe de Jean-René Huguenin qui se trouve au cimetière de Saint-Cloud, j'espère que vous les avez trouvées» (pp. 184-5, l'auteur souligne).

Notes

(1) «Ne serait-ce pas cela le mystère de votre présence parmi nous, cette proximité qui demeure, tenace, malgré les années qui nous éloignent de vous ?», écrit ainsi l'auteur dans son Avant-propos, p. 16.

(2) «Le suicide n'est souvent que le moyen le plus expédient d'éluder la terreur de gâcher sa vie. Le combat en est un autre. Tout exiger ou renoncer à tout ? N'est-ce pas la même chose, l'expression de la même impatience ?» (p. 97).

(3) «Jean-René n'eut pas le temps d'écrire, comme Nimier, son Grand d'Espagne mais seul dans son époque il voulut poursuivre le combat de Bernanos contre les imbéciles et la tristesse dont ce dernier disait qu'elle était le plus grand vice du monde moderne» (p. 105).

(4) Voir le très beau chapitre intitulé L'amitié est une fête triste, et qui se clôt par l'évocation du destin de Renaud Matignon, Jean-Pierre Laurant, Jean-Jacques Soleil, Fernand de Jacquelot du Boisrouvray, Jean-Edern Hallier et, enfin, l'inamovible Philippe Sollers.

(5) «À l'heure du structuralisme, de l'annexion de la littérature par les sciences humaines, du soupçon généralisé, de la destitution de l'auteur et du procès de la représentation, du règne de la sémiotique et de la signifiance, Huguenin choisissait la permanence du style, la prééminence de la métaphysique sur la technique, l'éternel roman sur le Nouveau Roman devenu vieux, le grand théâtre des hommes sur les laboratoires aseptisés» (pp. 137-8).

(6) «Étrange cécité de l'universitaire, de son jugement sans appel réifiant de sa lourde prose ce qui fut une incessante recherche de soi brutalement interr

12/04/2013 | Lien permanent

Dommage collatéral à droite

Discussion amicale, avant-hier, dans les locaux de Flammarion rue Racine où j’ai cru apercevoir Frédéric Beigbeder, avec Lakis Proguidis, à qui j’avais envoyé pour L’Atelier du roman (dont le prochain numéro est consacré à Audiberti) un long papier analysant Vingt ans et un jour, le dernier roman de Jorge Semprún, loué par presque tous les critiques de France et de Navarre, à la lumière du génial Absalon, Absalon ! de Faulkner, auteur et livre dont Semprun ne se prive jamais de rappeler l’influence sur ses propres écrits. Ma petite enquête montre l’évidence, la lettre volée exposée pourtant sous les yeux des plus éminents critiques : Semprún, en se comparant à l’auteur du Bruit et de la fureur, n’est rien de plus qu’un habile imposteur… Patience donc pour la lecture de ce texte, puisqu’il en faut pour qui prétend écrire et tenir la gageure constante d’être publié dans des revues… Nous évoquons avec Lakis la stupidité grossière et l’inculture de ces mêmes critiques et, plus généralement, des journalistes prétendument littéraires. Nous évoquons Dantec, dont il dit se méfier mais qui l’intéresse a priori par la teneur de certaines de ses déclarations. Je m’en méfie aussi, car rien n’est plus éloigné de ma complexion qu’une admiration béate, ce qui ne m’empêche pas de le lire et surtout de lire les auteurs appartenant à ce que j’appellerai son « horizon d’attente ». Non pas Anders donc, qu’il vient de découvrir, selon ses propres termes mais Dick, Spinrad et tant d’autres que j’ai lus et, parfois, dans trop de cas, dont je ne me souviens même plus.

Pour vérifier, une fois de plus, la nullité des critiques de tous bords – ici, il s’agit de celles et ceux qui font métier de «disséquer» des œuvres cinématographiques –, je suis allé voir Collateral de Michael Mann, long clip musical et nocturne que les nostalgiques de la série Miami Vice auront l’impression de revoir à l’écran. Les images sont belles, oui (et pour cause : numériques, comme s’extasient de le répéter les imbéciles), et, parfois, la musique… Et puis ? Quoi d’autre ? Rien ou plutôt, si : l’essentiel, qui peut tenir dans une courte phrase, que je soumets à la sagacité des critiques du Figaro, du Monde ou de Chronic’art, puisque apparemment ils manquent de mots pour louer le film de Mann. Cette phrase, la voici : Collateral est une œuvre dont le personnage essentiel n’est pas celui que l’on croit, Tom Cruise, et dont le sujet n’est pas, de même, celui qu’ont brillamment analysé les sots : le portrait d’un tueur. Non, le personnage essentiel est le chauffeur de taxi, Max (Jamie Foxx), et le sujet du film est aussi, inscrit visuellement dans ses images finales (les intellos parleront de discours intra-diégétique), sa lente décantation, je dirais, sans mauvais jeu de mots, son «épuration» qui, à mon sens, est restée incomplète puisque le chauffeur a sauvé une femme (Jada Pinkett) du tueur, femme qui était sa dernière cible, femme avocate que Max a embarquée fortuitement dans son taxi lors des toutes premières images du film. La boucle est donc imparfaitement bouclée. Ces deux fuyards, Max et l’avocate, voilà qui est encore trop puisqu’un seul aurait dû rester, sujet du film et de l’intérêt du tueur : le chauffeur. Mann se trompe donc. Après la mort du tueur – dont le geste banal me fait songer à la façon dont le dernier répliquant «s’endort», laissant Deckard désemparé –, il eût fallu que Jamie Foxx s’asseye en face de celui qui, d’une façon rien moins que métaphorique, a révélé son propre courage, l’a révélé en un mot et que l’un en face de l’autre, ils filent ainsi vers une destination inconnue, avalés tous deux par l’immense ville même si, je le concède, la fin choisie par Mann fait immédiatement songer à celle d’un autre fuyard, le blade runner, accompagné d’une femme lui aussi. De sorte que, pour le chauffeur de taxi, le tueur qu’il embarque n’est qu’une figure de son destin, mieux même, j’ose le terme : il est son double (double dédoublé puisque le tueur de Collateral rappelle, par son costume même, le De Niro de Heat), son âme secrète, matérialisée peut-être par le trot craintif d’un coyote que le chauffeur de taxi épargne.

J’ai dit que le sujet du film était la révélation d’une figure, celle du chauffeur de taxi. C’est vrai dans un sens mais écrire cela c’est encore ne pas renoncer à une analyse somme toute banale, journalistique donc : je vais maintenant plus loin en affirmant que Collateral est une méditation sur l’inhumanité à laquelle, tous, nous sommes réduits face à la vie monstrueuse à quoi la ville moderne nous contraint. Car je suis, comme le chauffeur de taxi Max, un type qui conduit les autres et qui s’efface devant leurs désirs, qui les mène (souvent en bateau…) d’un endroit à un autre puis qui les abandonne à leur médiocre destin, revenant moi-même à la triste grisaille de ma vie quotidienne, de banals rêves de fortune et de gloire. Le tueur est moins, alors, mon âme débarrassée de son masque anonyme qu’une forme extrême de ma volonté, c’est-à-dire, un signe qui m’est adressé pour que je n’aie pas honte de révéler ce que je suis, ange ou bourreau, comme l’avait montré Fight Club. Ainsi, à l’exemple du tueur Vincent qui dialogue avec Max (on songe à John Doe tentant de convaincre le flic joué par Brad Pitt dans Seven), le destin (et pas le hasard) nous réserve à tous, une rencontre capable de nous convertir, au sens étymologique de ce terme qui indique rien moins qu’une refonte de notre personne, un retournement. Max la saisit, ce qui suffit à faire de lui autre chose qu’un médiocre et, en faisant monter dans sa voiture le tueur, est lui-même «embarqué» au sens pascalien du terme. Car le tueur, comme le lui avoue d'ailleurs Vincent, n'est autre que Max : la prophétie se réalisera puisque le chauffeur abattra finalement Vincent, ayant conquis au passage, ce qui n'est tout de même pas rien, une âme vierge ou plutôt : ayant donné naissance à son âme qui restait momifiée jusqu'à cette nuit de toutes les révélations dans la grisaille et la nullité.

Intéressants articles de Paul François Paoli et de Sébastien Lapaque dans Le Figaro littéraire consacrés aux intellectuels de droite. Justes remarques de ce dernier d’ailleurs, expliquant l’incapacité de ces mêmes intellectuels à se fédérer en autre chose qu’un Club virtuel de l’Horloge, aussi influent soit-il… Pendant que les intellectuels de droite pérorent, posent, se défient même en duel (ainsi de Maurras face à Jacques Landau le 7 décembre 1909), les petites taupes vivianesques de la gauche, moins flamboyantes, plus discrètes, creusent sans relâche les innombrables galeries qui leur permettront de s’organiser en réseaux d’influence plus ou moins cachée et de saper ainsi les fondations mêmes d’un pays, La France et d’une culture, judéo-chrétienne qu’ils détestent au fond, fond justement où ils mâchonnent sans fin leur haine.

Il est 10 heures 20 environ au moment où je termine d’écrire ces lignes et mes yeux pleurent de douleur et de fatigue à force de fixer mon écran depuis bientôt quatre heures.

Soudain, me vient cette pensée, que je trouve être parfaitement claire, lumineuse et évidente même si je ne puis en expliquer l'origine : nous sommes tous morts mais… qui est vivant ?

30/09/2004 | Lien permanent

Jean-René Huguenin n'est pas mort

Quelques jours de repos à Genève m'ont permis de lire le très convenu Terrorisme intellectuel de Jean Sévillia, l'excellent Qui a peur de la littérature ? de Jean-Philippe Domecq, qui à mon sens est un livre infiniment supérieur à La littérature sans estomac de Pierre Jourde, certes drôle lorsqu'il ridiculise Sollers mais bien incapable de parler intelligemment des auteurs contemporains qui réellement comptent et, enfin, l'étrange Notre assassin de Joseph Roth qui affirme la suprématie du langage sur l'acte, y compris celui du meurtrier... Impression d'une ressemblance entre ce roman dostoïevskien et Un crime de Bernanos : l'homme moderne ne vit pas réellement, n'agit pas réellement, il est creux selon T. S. Eliot ou, référence plus prosaïque, paralysé dans l'excellent Lantana de Ray Lawrence.

Quelques jours de repos à Genève m'ont permis de lire le très convenu Terrorisme intellectuel de Jean Sévillia, l'excellent Qui a peur de la littérature ? de Jean-Philippe Domecq, qui à mon sens est un livre infiniment supérieur à La littérature sans estomac de Pierre Jourde, certes drôle lorsqu'il ridiculise Sollers mais bien incapable de parler intelligemment des auteurs contemporains qui réellement comptent et, enfin, l'étrange Notre assassin de Joseph Roth qui affirme la suprématie du langage sur l'acte, y compris celui du meurtrier... Impression d'une ressemblance entre ce roman dostoïevskien et Un crime de Bernanos : l'homme moderne ne vit pas réellement, n'agit pas réellement, il est creux selon T. S. Eliot ou, référence plus prosaïque, paralysé dans l'excellent Lantana de Ray Lawrence.Relecture émue d'un texte inédit de Jean-René Huguenin, L'Amour est mort qui, malgré quelques facilités, est d'une intelligence redoutable. Inutile de faire remarquer que l'on retrouve dans ce bref et très beau texte l'empreinte de Bernanos, qu'Huguenin admirait.

Voici à ce sujet un texte ancien (ils le sont tous désormais...), assez didactique et utile peut-être pour faire connaître ce superbe écrivain mort à 26 ans.

«J'ai faim. J'ai faim d'âmes à défricher, à exploiter, j'ai faim d'âmes consommables.»

Jean-René Huguenin, Journal, propos du mercredi 15 avril 1959.

«Il était venu me voir, peu de temps avant sa mort. J'avais projeté de l'entraîner dans mes promenades à Bagatelle. Ce jeune vivant faisait déjà pour moi figure de revenant : il était le frère de ceux que j'avais aimés à vingt ans, pareil à eux, pareil à moi. Il les a rejoints.»

François Mauriac à propos de Jean-René Huguenin.

Jean-René Huguenin est né le 1er mars 1936 à Paris. Après une enfance et des études secondaires heureuses, il débuta dans la littérature par des articles, à la revue La Table ronde et surtout au journal Arts, auquel il ne devait plus cesser de collaborer fréquemment. Il avait alors vingt ans, et préparait simultanément une licence de philosophie et le diplôme de l'institut d'études politiques. Il obtint ce dernier en 1957, et s'inscrivit au concours d'entrée à l'École Nationale d'Administration, mais donna, dès 1958, l'essentiel de son travail et de son temps à son œuvre littéraire. Avec cinq amis, il fonda la revue Tel Quel, qu'il quitta quelques mois plus tard. La Côte sauvage parut en 1960. Ce premier roman connut un succès exceptionnel. Les critiques le saluèrent comme une révélation, en admirèrent l'émotion dominée et déjà la maîtrise. François Mauriac, Aragon en louèrent l'écriture et le ton. Jean-René Huguenin multiplia alors sa collaboration aux journaux et périodiques (Le Figaro littéraire, Arts, Les Nouvelles littéraires, Les Lettres françaises, Réalités), dénonçant avec une fougue obstinée la sécheresse et la médiocrité de l'époque, criant sa foi en la jeunesse et en la générosité, se faisant le porte-parole d'un nouveau romantisme. Il entreprenait la préparation d'un second roman quand il fut appelé, en novembre 1961, pour accomplir son service militaire. Il fut affecté au Service cinématographique des armées, à Paris. C'est au cours d'une permission que, le samedi 22 septembre 1962, se rendant à la campagne, il se tua en automobile, sur la route de Paris à Chartres. Il avait vingt-six ans.

Huguenin et l'écriture, son Journal, La Côte sauvage; la rage exemplaire de devenir soi

Le Journal d'Huguenin, qu'il tint, presque quotidiennement, de 1955 à 1962 – les dernières lignes datent du jeudi 20 septembre, l'auteur meurt d'un accident de voiture deux jours plus tard – est une véritable grande œuvre, sorte de carnet métaphysique à l'image du Journal de Léon Bloy, à des gouffres de distance de ces méthodiques et ennuyeux déballages de la petitesse, de l'affreuse étroitesse d'âme de leur auteur, devenus aujourd'hui aussi précieux qu'une pierre de Rosette qui détiendrait le chiffre énigmatique de la médiocrité – leur secret, leur maigre et unique secret ! – de nos contemporains. J'aimerais présenter cette œuvre le plus simplement possible, avec ces mots puissants et clairs qu'Huguenin ordonne en grandes colonnes de poésie qui s'élancent pour rejoindre l’œuvre tant aimée d'un Rimbaud, d'un Gadenne peut-être, même si Huguenin, à ma connaissance, ne mentionne nulle part ce romancier dont il est pourtant le frère de race, et surtout, d'un Bernanos, sur lequel il a écrit des phrases admirables. Au vrai, je ne m'étonne pas de la compréhension éclairante et douloureuse qu'Huguenin manifeste à l'endroit de l'auteur des Grands cimetières sous la lune; n'a-t-on pas vu que le personnage principal de La côte sauvage, l'énigmatique Olivier, n'a-t-on pas vu que Jean-René Huguenin lui-même – certes, celui-ci, à la différence du personnage de Bernanos, jouit d'une volonté magnifique –, dont Olivier n'est que la maléfique ombre de papier, sont l'incarnation réelle et mystérieuse d'un personnage de Georges Bernanos, Olivier Mainville, âme désincarnée, pathétique d'être née dans une époque veule, elle-même sans âme ? Écoutons Huguenin tracer, bien que pas un mot d'anathème ne vienne sous sa plume, le réquisit du délabrement spirituel du monde dans lequel meurt d'inanition l'inconnu dont il parle, sans doute son personnage Olivier, qui lui ressemble comme un frère : «De tous les personnages que j'ai créés jusqu'ici, aucun n'était tout à fait celui que je sens le mieux, celui que j'aimerai le plus. Celui-là est un être de douleur; il s'est donné pour jamais à une douleur unique, dans laquelle il trouve sa force, sa grandeur. Oh ! une belle douleur, héroïque et profonde, la larme unique qui tombe d'elle-même, sans que le visage se crispe [...] une douleur dominée, une douleur bien-aimée, comme seuls les enfants et quelques rares hommes virils peuvent en connaître. D'où vient-elle ?» (p. 130). Qu'importe...

Si nous sommes là dans une véritable œuvre de littérature, c'est que nous assistons dans le Journal à la patiente création, sans cesse remise, sans cesse reprise, sans cesse douloureuse et exaltante, de ce qui fut l'unique roman du jeune prodige, La Côte Sauvage. Cette œuvre courte, saluée par Aragon, laissera un souvenir de lecture lumineuse à Julien Gracq, qui sans doute y a retrouvé l'atmosphère inquiétante d'une imminence toujours reculée dans laquelle baigne son Beau ténébreux, les descriptions des paysages de la Bretagne tant aimée, cette impression aussi de mystère, de fausse banalité du quotidien derrière laquelle se cache la candeur rayonnante du merveilleux des contes. Le Journal en relate la longue genèse, depuis ses premiers balbutiements, alors que l’œuvre, à peine née, apparaît dans le flou répugnant du lyrisme (p. 33), jusqu'à sa publication, en 1960. Dans cette première mouture, Olivier n'existe pas; Nils le remplace, alors que le rôle de l'inquiéteur est dévolu à Nicolas, qui dans la version finale du roman ne sera qu'un personnage secondaire : mais le ton, à propos de la nature de ce Nicolas, est donné, qui traduit la difficulté de l’œuvre à faire, son secret aussi, le mystère de toute écriture qui est quête de soi, plus, naissance véritable du double, «Je refais encore le thème profond, pour la quatrième ou cinquième fois – c'est moi que je cherche...» (p. 180) : «Je ne peux faire que Nicolas soit bon. Il est mauvais et, en le créant tel, je ne fais qu'obéir à une volonté, une fatalité qui me dirige comme eux, qui les dirige à travers moi. Je suis le créateur, c'est-à-dire apparemment le plus libre des hommes, et pourtant le plus contraint, le plus soumis, le plus esclave (p. 43). Huguenin n'est guère original en écrivant cette dernière phrase : toute personne qui a réellement écrit est la victime de cette emprise, s'il est vrai, selon notre précédent exemple, que celui qui écrit d'abord s'écrit, c'est-à-dire, en tentant de s'observer s'enchaîne à quelque monstrueuse introspection, fouaille sa propre chair comme le bourreau de Baudelaire, afin que naisse la créature imaginaire, pourtant plus réelle qu'un être aimé : «J'écris dans un noir désespérant, avoue ainsi Huguenin le 16 janvier 1959, car, plus il avance, «plus ce roman, ces personnages [lui] deviennent mystérieux. Je ne les domine pas, ajoute-t-il : c'est que peut-être sont-ils trop vivants – plus forts et plus vivants que [lui]» (p. 182). Autre emprise, celle-ci sans doute infiniment plus sournoise, la tentation de la mièvrerie, contre laquelle le jeune écrivain résiste de toutes ses forces : «Ce n'est pas encore ça. C'est bien écrit, mais souvent les grandes belles phrases sans tache, sans blessure, ne révèlent rien, sont, au fond, terriblement creuses» (p. 116). C'est qu'il faut certainement ne pas craindre d'être simple, d'écrire, dans ce roman d'une autre vie, d'autres vies rêvées par leur auteur, ces propres petites inquiétudes (id.) afin de rester vrai et de pas tricher; c'est aussi qu'il faut aller vite, ne jamais s'arrêter, pour, sur la lancée éminemment rimbaldienne qui jamais ne s'arrête devant l'obstacle, tenter d'initier le seul mouvement vrai : «creuser, creuser, fouiller, descendre [...] aller au vrai avec toute son âme» (p. 87), seule façon de donner à voir justement, l'âme vive de ses personnages, leur fond ténébreux – comme l'indique cette belle image : «J'avais tendance à n'écrire que pour les voyelles. J'ai maintenant de terribles envies de consonnes rentrées, envie de ne pas écrire comme les autres, de surprendre, de choquer, d'écrire carrément, sans détours. Mon prochain roman sera guttural» (p. 138), seule façon encore pour le romancier de répudier l'ordre logique, à ses yeux l'ennemi de celui qui écrit (p. 117), de dérouter le lecteur, en privilégiant volontairement les détours d'une écriture allusive, énigmatique : «Les quatre premiers chapitres doivent être feutrés, allusifs, inquiétants» (p. 194), seule façon enfin de garder Olivier dans le cocon protecteur de ténèbres inquiétantes : «Un personnage doit pouvoir donner lieu, le plus longtemps possible, au plus grand nombre d'interprétations possible» (p. 193). De ce roman dont nous avons retracé quelques-unes des difficultés d'élaboration qui se sont présentées à son auteur, il serait injuste de ne pas en dire quelques mots. Avouons d'emblée qu'il ne nous semble intéressant que dans la mesure où il laisse augurer de ce qu'aurait pu être l’œuvre d'Huguenin si celui-ci avait eu le temps de mûrir ses dons. Quelques audaces stylistiques, quelques belles pages sur la Bretagne, sur l'enfance humiliée d'Olivier (qui nous fait irrésistiblement penser à celle de Steeny, dans Monsieur Ouine de Bernanos : dans les deux cas, le père demeure dans l'entre-deux malfaisant d'un destin tragique tu par la famille, ignoré par le jeune protagoniste, pourtant palpable dans le hic et nunc de l'intrigue romanesque); quelques beaux morceaux encore sur la gloire des instants irréparablement perdus, enfin sur les rapports complexes qui unissent un frère, Olivier, à sa sœur, Anne. Pourtant Olivier reste une espèce de coquille vide, une enveloppe seulement esquissée, mais sans bourre pour la remplir et la faire s'animer, bien loin en tout cas de la multiplicité interprétative souhaitée par le romancier : sa fin, pourtant voulue exemplaire puisque le suicide du héros est seulement une probabilité, que la présence toute proche d'une procession – celle du pardon de Portsaint – rend palpable la dimension religieuse de ce drame étouffé, ne donne pas de relief à cette vie de jeune homme solitaire, intelligent et diablement séduisant; sa malfaisance elle aussi, n'est pas réelle, seulement oblique en ce sens qu'elle témoigne d'une pauvre souffrance de solitaire incompris, médusé comme l'Allan du Beau ténébreux de Gracq par le regard de la mort, sans cesse frôlée dans l'insouciance de jeux dangereux : «Qui suis-je ? Qui étais-je ? Je ne trouverai jamais ma nuit. C'est moi que je prie, c'est moi qui m'exauce. Dieu dans sa haine nous a tous laissés libres. Mais il nous a donné la soif pour que nous l'aimions. Je ne puis lui pardonner la soif. Mon cœur est vierge, rien de ce que je conquiers ne me possède ! On ne connaîtra jamais de moi-même que ma soif délirante de connaître. Je ne suis que curieux. Je scrute. J'explore. La curiosité c'est la haine. Une haine plus pure, plus désintéressée que toute science et qui presse les autres de plus de soins que l'amour – qui les détaille, les décompose. Me suis-je donc tant appliqué à te connaître, Anne, ai-je passé tant de nuits à te rêver, placé tant d'espoir à percer ton secret indéchiffrable, et poussé jusqu'à cette nuit tant de soupirs, subi tant de peines, pour découvrir que mon étrange amour n'était qu'une façon d'approcher la mort ?» (La Côte sauvage, pp. 146-147).

Dans ce Journal, nous sont aussi livrées d'abondants portraits littéraires, évidemment foudroyants de concision imparable: en témoignent les croquis absolument vrais, car définitifs sous la plume de celui qui sait sonder les reins et les cœurs, de Montherlant, dont les Carnets présentent une souffrance creuse : «seul le vent de la phrase» gonfle ainsi les âmes de femmelin qui croient l'endurer (p. 348). Puis de Philippe Sollers, lequel «a le sacrifice en horreur», dont «l'intelligence éclaire tout, mais ne respecte pas ces grands repaires d'ombre où notre mystère se tapit, qui explique trop» et qui «n'inquiète pas» parce qu'il «est lisse et lumineux», dont on a l'impression que «son bonheur ne cache pas de blessures» (p. 174). Témoigne encore de cette lucidité le portrait de Jean-Édern Hallier, décrit comme un véritable démon dont la haine n'est pas une «haine d'homme» mais celle des «puissances maléfiques, froide et presque objective, professionnelle, soumise non à une passion mais à une volonté minérale, à une mécanique surnaturellement réglée, dressée, ordonnée pour posséder et pour perdre» (p. 169). Aux yeux d'Huguenin, il est évident que l'art d'Édern Hallier est stérile – on songe à tel personnage d'écrivain, infecté par ses mauvais rêves, imaginé par Bernanos ó car son génie maléfique est le mensonge. Il y a Julien Gracq encore, troublant du mystère dont il a parfaitement su entourer sa vie et son œuvre (175), et Michel Butor, «myope sournois» (p. 122).

Mais surtout, il y a les grandes présences tutélaires, Péguy qui «écrit comme un enfant», et puis l'étonnant trio (car qu'y fait Valéry dont le Monsieur Teste fascine Huguenin comme un beau serpent stérile : «Au fur et à mesure que je [le] lisais, je sentais pénétrer en moi un silence extraordinaire, hallucinant» (p. 111) ?) : Rimbaud, Bernanos – le «cher Bernanos» (p. 273) –, Valéry enfin, déjà mentionné. Et le jeune écrivain de se donner, à partir de l’œuvre de ces trois-là, les assises de toute exploration romanesque future : «Mais s'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, c'est à partir de Rimbaud, Valéry et Bernanos – les trois fous. Le fou des Sens, le fou de la Raison et le fou du Cœur» (p. 169). Et Jean-René Huguenin, compagnon de route de ces trois, de rêver encore aux chemins qu'ils n'ont pu ou su voir, qu'ils n'ont pu ou su emprunter, et d'imaginer l’œuvre grandiose qu'il lui reste à bâtir sur cette triple fondation : «Un délire où se confondraient ces trois folies est-il possible ? C'est lui que je cherche. Lui seul permettrait une création absolument neuve, rebelle aux lois humaines, dont les airs trop connus me coulent de la bouche, me font lever le cœur» (p. 169).

Le dérèglement des sens; souffrance et joie amère de l'orgueil

Immédiatement après cette phrase, suit le programme, l'ascèse qu'Huguenin s'impose pour parvenir au but tant désiré, et qui ressemble étonnamment au systématique dérèglement de tous les sens, préconisé par Rimbaud pour donner au Voyant la force inhumaine d'amener aux vivants ses visions, Rimbaud, le «passant considérable, et Huguenin, qui est «celui qui passe, qui traverse. Qui me suivrait ?», écrit-il encore, avec le même dépit que Rimbaud devant la médiocrité de ceux qui l'entourent (p. 228). Huguenin voit déjà ce qu'il pourra écrire, les livres splendides et terribles, appuyés sur le trébuchet de la haine, il en «imagine déjà le style haletant et cruel – mais pur ! Ô froide, pure, folle cruauté, pureté des monstres !» (p. 169). Il affirme encore : «Je veux devenir terrifiant, monstrueux, je ne veux plus avoir de semblables». Encore : «Vivre rigoureusement, ne pas perdre une occasion de se mettre au défi, être un appui, un secours pour les autres, et refuser de s'appuyer sur personne, de se laisser secourir par quiconque, garder pour soi ses doutes et ses blessures, dérober aux égards jusqu'à son propre mystère et donner plutôt l'illusion d'une sorte de transparence, d'équité, d'indifférence bienveillante, se juger comme le seul être digne d'apprendre ses propres secrets, et par-dessus tout être dur comme un Dieu avec soi-même – ô tentation de la sainteté, charité diabolique !» (p. 262). Encore ! : «J'ai bu, veillé, triché, menti. Ô dernier retour dans le matin ! La chambre où l'on se couche quand le soleil se lève. Les rideaux qu'on tire avec effroi sur la rue. Les draps glacés. Le sommeil désespéré qui vous prend, tandis que passent les premiers autobus. Plus tard, l'affreux réveil de Judas. La fatigue et la honte» (pp. 164 et 165). Cela est très clair, Huguenin ne conçoit pas une œuvre littéraire qui soit séparée de sa propre vie, et seuls les tièdes peuvent lui reprocher son absolu égoïsme, qui n'a de sens, pour l'artiste, que s'il est, toujours et le plus douloureusement pour lui-même, la voie dangereuse mais admirable de l'ascèse : «Je rêvais moins de conquérir le monde que de me donner à lui avec violence. Régner sur les foules, sur un pays, m'exaltait moins que de régner sur moi. Le seul empire que j'aie jamais voulu posséder, c'est l'empire sur moi-même» (p. 132). Voici en outre quelques bribes qui tiennent lieu de commandements absolus : «Faire une œuvre – Vivre avec grandeur, honneur et beauté – Avoir le plus de passions possibles – Fonder une aristocratie spirituelle, une société secrète des âmes fortes» (p. 141). Qu'importe de souffrir, qu'importe de fixer, comme le «passant considérable», dans la muette crispation du regard fasciné par le gouffre dévoilé, «l'ivresse de la déchéance», qui est encore, mais la dernière, «une aventure spirituelle», si l'aventure vraie n'est pas celle qui nous fait aller loin, mais celle qui nous «fait aller profond. Ce n'est pas s'étendre, c'est s'enfoncer» (p. 45) qui est la véritable difficulté pour l'artiste. Nul atermoiement chez Huguenin, null

25/03/2004 | Lien permanent

Un beau ténébreux de Julien Gracq

11/09/2011 | Lien permanent

Qui est le stalker ?

Frédéric Vignale

Stalker (drôle de nom !) pouvez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ainsi que les revues Dialectique et Les Brandes que vous dirigez ?

Juan Asensio

En quelques mots : j’ai suivi à Lyon des études de littérature et de philosophie, en classes préparatoires puis à l’Université Lyon 3. Dialectique et Les Brandes sont d’abord nées d’une volonté de proposer aux étudiants et aux professeurs un espace de parole qui n’était pas astreint aux règles finalement bien scolaires du travail universitaire. Avec le recul, je crois pouvoir dire que nous avons échoué dans cette volonté, les étudiants étant bien plus occupés, alors, comme, très certainement, maintenant, à revendiquer syndicalement qu’à tenter de penser ou d’écrire. Peu importe du reste, puisque Dialectique existe toujours [ce n'est plus le cas aujourd'hui], distribuée dans les principales librairies lyonnaises de même qu'un site : du reste, cette revue au tirage modeste, ne cesse d’attirer de nouveaux lecteurs.

Frédéric Vignale

Mais qui est donc réellement George Steiner ? Un intellectuel de premier plan, un historien des idées, un philosophe, un romancier à succès ?

Juan Asensio