Très riches heures de discussions autour du thème de la ténèbre (un mot qui ne recouvre pas complètement la notion de ténèbres) passées à

La Cour Dieu, un magnifique lieu de rencontres près du château de Viviane de Montalembert. La Cour Dieu est domiciliée dans d'anciens bâtiments de ferme restaurés situés à La-Roche-en-Brenil en Côte d'Or, aux confins de l'Auxois et du Morvan. Au fil des années, la maison s'est enrichie d'une chapelle contenant une importante relique (une magnifique ceinture) de sainte Élisabeth de Hongrie (XIII

e siècle), d'une bibliothèque et, plus récemment, d'un ensemble d'ateliers et studios offerts en résidence à des artistes, dirigés par l'excellent Jean Pierre Brice Olivier, fin connaisseur de théologie, d'art contemporain et d'arts de la table.Mon intervention (qui, donc, n'en a pas vraiment été une...) a consisté à lire un passage de mon dernier livre,

Maudit soit Andreas Werckmeister !, évoquant ma bizarre théorie liant le fonctionnement des trous noirs avec celui de certains romans.Je reproduis le texte que j'ai lu, différant quelque peu de l'original, accompagné de mes propres photographies.

Selon l’astrophysique moderne, une étoile naît, vit et meurt, de façon spectaculaire ou bien, au contraire, parfaitement anonyme, comme s’il s’agissait d’un vieillard oublié de tous. Le vieillard que nous allons tenter de ne pas réveiller est un ogre et l’étoile un puits de noirceur. Il ne s’est fait oublier, après une prodigieuse dépense de forces, qu’à seule fin d’exercer, sur son proche entourage, sans qu’on soupçonne désormais sa présence, son unique préoccupation : se goinfrer, dévorer. Ce vieillard maléfique est apparemment retombé dans une enfance déchaînée et son appétit est tout simplement colossal. Ainsi, certains monstres stellaires, tellement massifs qu’ils déchirent littéralement l’espace et se transforment au moment de leur mort en

trous noirs, avalent leur propre matière et celle qui les environne, et cela irrémédiablement même si, selon l’adage, rien ne se perd mais tout se transforme. Comme leur nom l’indique (le terme anglo-saxon

black hole que l’on préféra bien vite à celui, vieillot et pourtant superbe, d’

astre occlus, fut inventé par John Wheeler en 1967), les trous noirs ne peuvent être directement observés bien qu’ils dégagent une quantité inimaginable de rayonnements due à la très patiente manducation des astres (planètes, étoiles ou dizaines de milliers de soleils) qui tombent lentement dans leur gueule ou

disque d’accrétion. Mais, bien que le trou noir reste strictement invisible puisque, d’une part,

cela (appelons-le, faute de terme plus adéquat :

singularité) qui se trame en son cœur, dont nous ne savons absolument rien et dont nous ne saurons jamais rien selon Roger Penrose et Stephen Hawking, nous est caché par le principe de

censure cosmique, et que d’autre part l’

horizon des événements (dont le rayon établissant le volume que n’importe quel corps doit occuper pour retenir la lumière en vertu de son attraction gravitationnelle s’appelle

rayon de Schwarzschild) détermine l’ultime limite au-delà de laquelle la lumière ne peut s’échapper, l’élaboration conceptuelle de son existence est ancienne. On trouve en effet la première mention directe d’un astre aussi exotique dès 1796, dans l’ouvrage de Pierre-Simon Laplace,

Exposition du système du monde dans lequel cette étrange phrase : «il est donc possible que les plus grands corps lumineux de l’univers, soient par cela même, invisibles» aura un avenir pour le moins fécond. Les puristes affirment que, pour découvrir les prémices véritables de ce qui allait devenir l’un des objets théoriques les plus fascinants de la science moderne, nous devons remonter à 1783 avec John Michell, professeur à Cambridge, qui estimait dans le

Philosophical Transactions of the Royal Society de Londres que la lumière pouvait être affectée par la force de gravitation, voire à 1687 avec Isaac Newton et ses

Philosophiae naturalis principia.

C’est là, quoi qu’il en soit, affaire de spécialistes et d’historiens des sciences. Rapidement exposées, les caractéristiques que les astronomes prêtent aux trous noirs, à savoir, le fait qu’il s’agit d’un astre en fin de vie ne pouvant être directement observé, engloutissant toute forme de matière et d’énergie à sa portée et dont la présence nous est révélée par les étonnantes quantités d’énergie produites par sa gloutonnerie, nous font immédiatement songer à certaines œuvres phares de la modernité. Car, pour paraphraser le marquis (qui lui aussi fut divin à sa manière) Pierre-Simon Laplace, il est possible que les plus grandes œuvres littéraires, soient, en raison même de la densité à laquelle elles paraissent être parvenues,

invisibles. Elles aussi déforment l’espace-temps à leur voisinage. Cachées bien qu’elles demeurent connues de tous (soyons quelque peu prudents : connues des honnêtes hommes, s’il en reste…), elles représentent de véritables puits de chaos au sein d’un univers autrement impeccablement ordonné, dont les règles et les usages sont enseignés depuis quelques siècles dans les universités, par de tranquilles et trop souvent imbéciles professeurs qui riraient s’ils me lisaient.

Quoi qu’il en soit, la parenté épistémologique entre les trous noirs imaginés par les savants puis indirectement observés par les astrophysiciens et certaines œuvres extrêmes de la littérature occidentale est parfaitement valable et ne me semble guère affectée par les réserves qu’émet George Steiner à l’égard de ce type de rapprochement qui à ses yeux demeure strictement métaphorique. Steiner qui, au passage et sans s’y attarder, utilise de nombreuses fois l’image du trou noir pour affirmer qu’un petit nombre de livres (

Der Stern der Erlösung de Rosenzweig,

Geist der Utopie de Bloch,

Der Römerbrief de Barth,

Sein und Zeit de Heidegger,

Der Untergang des Abendlandes de Spengler et…

Mein Kampf) forment une constellation de trous noirs ayant décidé de notre sort au début du siècle passé. En fait, selon l’auteur d’

Après Babel, tout se passe comme si une poignée de livres monstrueux avait aspiré la matière et créé,

de facto, de véritables zones d’effondrement dans lesquelles l’Occident, préalablement corrompu par l’utilisation d’un langage anémié, journalistique ou de propagande déclarée, allait se précipiter, atteignant l’horreur la plus absolue et muette par l’extermination rationnelle de millions de femmes et d’hommes tombant à leur tour dans un cloaque sans fond, l’

anus mundi. Exterminés rationnellement sous l’effet du mensonge ou, écrira Max Picard, de la

discontinuité minant l’homme moderne, ses écrits, ses arts, sa société tout entière, chacun de ses gestes, chacun de ses mots, comme s’il s’agissait d’une perpétuelle brèche par laquelle la peste nihiliste va s’infiltrer pour contaminer les cerveaux et les cœurs. Puis jetés aux chiens qui les dévoreront. Certains livres seraient donc plus dangereux que d’autres, même si leur sujet et la complexité de leurs thèses sont à mille lieues de la barbarie des bourreaux, les condamnent même, refusent que la violence soit la seule force de conviction. Certains livres représentant pourtant quelques-uns des plus hauts efforts de pensée peuvent être tâchés de sang.

A contrario, il y a le cas d’ouvrages qui prônent sans ambages l’action destructrice, paraissent avoir été écrits à seule fin de faire couler le sang : «On avait tort de ne pas lire

Mein Kampf. Que dit

Mein Kampf ? Les choses les plus puissantes au monde qui sont l'idée et la parole». À leur tour, certains des lecteurs de ces livres auront en tout cas du sang sur les mains.

La thèse de George Steiner, aussi métaphorique qu’on le voudra, est extrême et, bien sûr, âprement discutée, voire moquée, puisqu’elle affirme que tout langage est un organisme vivant pouvant être, comme un corps humain, infecté par le cancer de la corruption. Il affirme en outre le fait que la langue allemande n’a en aucun cas été innocente des massacres commis par les nazis, comme si le langage, déconstruit à tort et à travers, falsifié par l’usage profane de sa charge sacrée, mis en ordre de marche par les slogans et les sigles, laissait parfois exploser d’énigmatiques et destructrices bouffées d’énergie, bref : se vengeait des humiliations qu’on n’a cessé de lui faire subir. L’idée de Steiner, bien que séduisante, ouvrant de larges perspectives aussi peu scientifiques qu’elles sont sans conteste poétiques, n’est guère développée, y compris par l’auteur qui se contente d’évoquer un certain nombre d’œuvres, dont le canon d’ailleurs, apparemment soumis à sa seule humeur, varie. La proposition du penseur reste donc pour le coup essentiellement métaphorique et se soumet d’elle-même à ses propres réserves mais elle n’en demeure pas moins fort stimulante quant aux possibilités qu’elle admet d’une corrélation intime, sans doute profondément enfouie dans notre esprit et devant être sondée, entre l’émergence d’une théorie qui a prédit, avant même leur découverte scientifique, l’existence de voraces ogres stellaires et l’effondrement sur lui-même du langage, sous l’effet de sa propre masse corrompue.

Puisque je prends au pied de la lettre l’image utilisée par George Steiner, je ne puis qu’affirmer la radicalité de ma propre thèse. Une fois de plus, j’exhorte mon lecteur à comprendre ma proposition de la façon la plus directe possible, sans aucun symbolisme, sans excès d’une poésie bêtement confondue avec quelque lubie métaphorique, sans même m’en tenir, comme le prudent Steiner, à la seule évidence de la violence stylistique des ouvrages bien connus qu’il cite. J’affirme que c’est là, dans ce danger extrême du chaos et de l’aphasie, dans cette chute sans fin dans la gueule dévorante, que la littérature, que l’art, désormais plongés profondément, comme Lord Chandos, dans le mutisme, ne doivent pas craindre de se jeter, s’il est vrai que «nous vivons à l’intérieur de notre langue, pareils, pour la plupart d’entre nous, à des aveugles qui marchent au-dessus d’un abîme» qui nous terrifie. Je ne me contente pas d’écrire que le trou noir est une image primordiale de notre imaginaire. Je ne me contente donc pas de relever les innombrables occurrences littéraires (avec Blake, Poe, Nerval, bien trop de romans d’anticipation, etc.) qui ont décrit la mort de notre astre ou l’existence d’univers spectraux peuplés d’étranges soleils noirs. Je ne tente pas seulement d’établir une série de rapprochements qui sont pourtant, à mon sens, rien de moins qu’éloquents, par exemple entre l’étoile agonisante et tel personnage de roman qui, comme Valdemar ou Ouine, meurent sans vraiment mourir, meurent en restant vivants, contaminent les vivants par leur présence délétère. Ou encore entre l’insatiable faim du trou noir et l’appétit monstrueux d’un Kurtz ou du personnage de Bernanos, qui, littéralement, se dévore lui-même, tombe dans son âme comme dans un puits. Entre le concept de

disque d’accrétion et tel conte de Poe,

Manuscrit trouvé dans une bouteille par exemple, dans lequel la parole, avant d’être engloutie, n’en finit pas de chuter en spirale bien que, mystérieusement, comme dans le cas du trou noir qui émet toujours un flot d’informations sauvées in extremis du néant (ou se transformant radicalement et émergeant, dans quelque dimension inconnue, grâce à un

trou de ver ou

pont d’Einstein-Rosen reliant le trou noir à son contraire, le

trou blanc ou

fontaine blanche ?), nous puissions retrouver, par pur miracle serait-on tenté de dire, la bouteille qui a protégé de la destruction le récit de l’explorateur malchanceux, passager d’un navire voguant sur une mer inconnue.

La même observation pourrait être faite à propos d’autres contes de Poe (comme

Descente dans le Maelström), d’œuvres telles que

Cœur des ténèbres de Conrad,

Un démon de petite envergure de Sologoub ou bien, une nouvelle fois,

Monsieur Ouine de Georges Bernanos. Dans chacun de ces ouvrages, la parole du personnage principal (Kurtz, Peredonov et l’ancien professeur de langues) se corrompt progressivement jusqu’à sombrer dans un gouffre qui semble avaler l’écriture du romancier et étendre son pouvoir entropique bien au-delà de la seule littérature. Sven Lindqvist, se perdant au bout du monde devenu désert, n’aura cessé de méditer la ténébreuse clarté de l’œuvre de Conrad, qu’il lira comme le miroir déformant des atrocités à venir, que des dizaines de romanciers, bien souvent anglo-saxons ou écrivant en anglais, interpréteront comme un texte annonçant la nuit. Robert Vallery-Radot décrira sa lecture du chef-d’œuvre de Bernanos comme un véritable embarquement, la destination du navire restant inconnue. Ainsi, depuis que j’ai songé à tenter de rationaliser mes intuitions (mon échec est patent, je ne parviens pas à écrire ce livre qui ne peut être lui-même que monstrueux ou, pour le dire en termes clairs : aucun fait scientifique ne peut prouver la moindre corrélation entre un certain nombre de romans bien particuliers et le concept des trous noirs. De plus, ce livre impossible devrait figurer, en son centre, son propre effondrement), je puis bien affirmer que ces personnages ont acquis, à mes yeux, l’importance quasiment charnelle d’êtres de chair et de sang. Dès lors, je n’établis pas uniquement, comme le fera peut-être quelque universitaire, de parallèle instructif entre l’invisibilité ou bien

l’hermétisme, au sens kierkegaardien du terme, propre au dernier roman de Bernanos et le concept d’occlusion cosmologique à l’œuvre dans la construction, pour l’instant presque totalement théorique, qu’est un trou noir.

Car celui-ci, quelle que soit la puissance des instruments dont nous disposerons pour scruter l’espace, restera toujours,

d’abord, une

vue de l’esprit. L’explorateur le plus intrépide, à quelques mètres de la gueule formidable d’un trou noir, ne saurait probablement rien du monstre qui va l’engloutir, qui l’a déjà englouti, qui l’a dévoré de toute éternité. De la même façon, Kurtz et Ouine ne sont guère présents que dans quelques pages qui évoquent leurs paroles et actions énigmatiques, secrètes, comme si Conrad ou Bernanos ne pouvaient s’approcher de ces êtres repliés,

occlus, qu’à une certaine distance en nous affirmant : «Voilà, je suis allé au bout de mes possibilités de créateur et, au-delà de cette limite, il n’y a plus que désordre et chaos…». C’est pourtant dans ce chaos que le grand romancier doit aller pour revenir, comme Hermann Broch avec sa

Mort de Virgile, porteur d’une langue qui a vaincu la mort, son effacement et sa corruption, bref, une langue vivante, redevenue vivante. Ainsi est-il absolument frappant de constater que cette langue rapportée retrouve, chez ces romanciers, la force des mythes originels, où l’écriture était encore la fille cadette d’une parole imaginale. Broch ose décrire ce qui attend Virgile après sa mort. Bernanos a osé décrire l’action du néant dans un monde qui se délitait lentement sous ses yeux, Conrad ayant pour sa part décrit l’action délétère du vide, la séduction intense, irrésistible, qu’il exerce sur des êtres de peu de chair, de peu de poids : des fantômes, dont T. S. Eliot évoquera à son tour l’errance sur la terre vaine. Ces œuvres sont aussi des sortes de résurgences d’images primordiales que la littérature finit toujours par retrouver dès qu’elle s’enfonce profondément dans ses propres strates.

Si donc je récuse l’usage métaphorique de ces images, c’est que je dois sans doute proposer une nouvelle méthode de critique littéraire s’appuyant sur de solides bases expérimentales, à tout le moins structurales, peut-être même, avec un peu de chance, actantielles ? Pas le moins du monde. En écrivant ce qui suit, je suis certain de provoquer l’hilarité générale. Je ne me suis pas longuement documenté en compulsant de pesants travaux sur les théories de l’information. Pas davantage n’ai-je lu de rébarbatives thèses, pleines de schémas et de calculs interminables, en astrophysique. Je n’ai fait que lire, puis relire encore jusqu’à éprouver la sensation que j’avais tissé avec eux une espèce de dialogue, les romans des écrivains que je cite. D’autres encore que je ne cite pas, puisque les lectures véritables, marquantes, se nourrissent toujours d’une multitude de lectures hasardeuses, apparemment menées sans souci de la plus petite rentabilité. Je n’ai donc fait que parcourir sur les pages de revues peu spécialisées, le regard à peine concentré, les articles évoquant les plus récentes découvertes scientifiques faites sur les trous noirs. C’était encore trop se documenter sans doute. Je regrette même d’avoir cédé à cette coupable et bien inutile curiosité. Et pourtant, et alors l’évidence m’a sauté aux yeux. Je n’ai donc nul besoin d’établir les bases plus ou moins solides d’une nouvelle théorie qui tombera de toute façon en poussière lorsqu’une nouvelle théorie infirmera la validité de la mienne. Je me rassure en me disant que pour celui qui a lu les livres que j’évoque, mon affirmation est aussi peu récusable que l’existence de la gravité.

Ce n’est pas tout. On prétendra que ma folie ne m’aura prémuni d’aucune exagération, d’aucune aberration. Je dois ainsi affirmer que je soupçonne également l’existence d’une constellation ou plutôt, d’une communauté de trous noirs. Je crois en fait que ces livres, pour le dire en peu de mots, communiquent entre eux : non seulement Bernanos, mais aussi George Steiner avec

Le transport de A H, T. S. Eliot avec

Les Hommes creux, Cormac McCarthy avec

Méridien de sang (et Greene, White, Atwood, Dabydeen, Coetzee…) ont lu Conrad puis ont tenté de retrouver, à leur façon, les traces de Kurtz égaré au plus profond de la sauvagerie. Je veux dire qu’ils n’ont pu écrire ces livres sans expérimenter à leur tour la descente dans le maelström. Kurtz lui-même est avant tout un être de papier, né des livres de plusieurs auteurs comme H. G. Wells, Rudyard Kipling ou même Henry Morton Stanley, l’explorateur revenu de la ténébreuse Afrique. Kurtz est avant tout la très probable réincarnation de Macbeth, celui qui, baignant dans un océan de sang, n’hésita pas à s’y enfoncer davantage, puisque le retour à la terre ferme, à la sagesse et à la pondération, eût été désormais à ses yeux aussi difficile, voire plus difficile que ne l’était la folie lui intimant de s’aventurer toujours plus avant sur le sentier boueux du crime. Je répète que je me borne à énoncer ce qui ne me semble rien de plus qu’une consternante évidence. Autant demander à mon hardi lecteur, s’il veut à tout prix me traiter de fou, d’empêcher une pomme qu’il aurait lâchée de tomber sur le sol… Je demeure convaincu qu’un lien unit ces romans. Le fait qu’il soit assez difficile, je l’avoue, à démontrer par de petits schémas ne prouve rien d’autre que le peu d’imagination dont font preuve les professeurs et les spécialistes des questions littéraires. N’accusez point ma folie. Plaignez plutôt votre cécité.

On peut donc dire que ces écrivains ont levé un coin du voile mais un coin seulement. Ainsi que le malheureux héros de Poe, ils se sont enfoncés dans le tourbillon, ils ont même tracé, retour de leur exploration extrême, des portulans imprécis qui ne nous découvrent qu’une partie seulement des territoires inconnus qu’ils ont parcourus. Peut-on affirmer cependant qu’ils sont revenus sains et saufs de leur descente dans le gouffre ? Ouine tombe dans son âme, il est dévoré par celle-ci, immense outre vide à l’appétit sans bornes. On ne peut donc rien deviner du destin eschatologique de l’ancien professeur de langues qui, à la différence d’un Donissan ou d’un Cénabre, semble échapper à Dieu tout autant qu’au diable. Autre constat : après

Monsieur Ouine, Bernanos n’écrivit plus de roman. Il n’est également pas certain que le diabolique Kurtz ait vaincu les ténèbres (comme le prouve le mensonge fait par Marlow, figure bien pâle de rédempteur, à la fiancée de Kurtz) qui l’ont dévoré ni même que Conrad se soit à tout jamais débarrassé du fantôme de l’explorateur maudit. Ernesto Sábato est descendu dans les profondeurs du labyrinthe de la Secte des aveugles non moins réellement que l’un de ses plus louches personnages, Fernando Vidal-Olmos et William H. Gass n’a pas hésité à creuser un tunnel sous les fondations de sa maison, comme l’a fait William Frederick Kohler qui tentait de trouver la racine du langage et ne découvrit que sa propre pitoyable culpabilité. C’est à ce prix seulement, au prix extrême que signifie le danger de se perdre, que les écrivains ont quelque chose à nous dire : lorsque les personnages qu’ils ont eux-mêmes inventés ne cessent de hanter leur imagination, paraissent s’être échappés des livres où ils les avaient prudemment confinés, creusent de profonds tunnels débouchant sur des cavernes remplies de choses inconnues, indiquent l’existence d’un royaume où l’agonie de l’artiste n’est pas qu’une commode figure de style. La rhétorique (qui «

entourbillonne tel le courant d’un fleuve grossi» selon Carlo Michelstaedter) se tarit : en tombant dans ce gouffre qu’elle a elle-même creusé, elle est devenue tout autre chose, réalité charnelle et plénière, densité de l’écriture reconquise, pesanteur véritable des mots rédimés.

Après ces considérations pour le moins étranges et tranchées, on comprendra mieux je l’espère ce que je vais avancer. Je tiens pour bien peu de choses la plus importante partie de ce qui, en France, s’honore d’une majuscule prétentieuse, fait parler d’elle, se vend fort bien et, encore trop souvent, se vante avec Foutriquet de pénétrer sous la Coupole : la Littérature française, cette vieille demi-mondaine qui continue de s’affliger d’être superbement ignorée par les jeunes plastronneurs qui, feint-elle de croire naïvement, devraient au contraire se battre pour gagner le droit de recevoir ses privautés ! Les catins, l’âge passé où leur beauté suffisait à rendre fous des hommes qui jamais n’auraient osé croiser leur regard, remplacent par une prétention comique la grâce perdue. Je le dis tout de suite, aussi abruptement que possible : il n’y a pas, il n’y a plus de littérature en France, je veux dire spécifiquement française donc universelle, d’une grandeur d’âme évidente, d’une préoccupation métaphysique constante et surtout d’une beauté d’écriture qui, dans le recoin le plus reculé du globe, la désigneraient avec une royale simplicité comme telle. Les grincheux, qui auront vite fait de tomber dans l’ornière rance d’un culte du passé dépourvu de sève et ridiculement grandiloquent, s’en affligent et les apôtres d’une culture planétaire dédouanée de tout embarrassant fantôme de tradition s’en félicitent. Entre les deux pôles, crève l’unique oubliée : notre littérature, devenue putain et, à présent, putain que tout le monde ignore.

L’agonie aura été longue. Zissimos Lorentzatos en diagnostique le début à la Renaissance, période à partir de laquelle l’art s’est éloigné irrévocablement de son «centre perdu ou de la racine céleste qui fit s’élever jadis en Occident les grandes cathédrales du Moyen Âge». Antonin Artaud que l’on peut difficilement suspecter de zèle pour la grandeur d’un passé irrémédiablement perdu, joue lui-même le rôle convenu de la déploration. Dans

Le Théâtre et son double, n’écrivait-il pas, feignant de poser une question alors qu’il avait bien sûr la réponse : «comme si toute expression n’était pas enfin à bout, et n’était pas arrivée au point où il faut que les choses crèvent pour repartir et recommencer» ? Cette agonie dure encore et continuera peut-être même de durer, comme elle a duré sous les yeux des artistes décadents qui espéraient voir sa fin grandiose et sa résurrection, comme elle a duré sous les yeux de tous les zélateurs de l’avant-garde appelant à la refonte salutaire provoquée par une impitoyable

tabula rasa. Voici tout de même que les symptômes d’un pourrissement accéléré nous avertissent que l’heure de la mort cérébrale est toute proche. La situation est du reste parfaitement comique puisque ce sont ceux qui, à force de mal écrire, ont précipité la chute de la littérature française qui paraissent tout d’un coup s’aviser du fait que le mourant est décidément fort encombrant. Il faudrait peut-être même le cacher, en n’oubliant pas de convoquer au chevet de l’agonisant les pleureuses jadis réservées aux tragédies, désormais appelées en toute hâte pour qu’elles fassent une figuration dûment rétribuée au tarif syndical. Reste la solution du recyclage de cet encombrant cadavre : heureusement, sans doute grâce aux progrès de la technique, la littérature devient de nos jours de plus en plus facilement journalisme. En somme, la putain se vend au prix le plus bas qu’impose le marché.

Steiner, Boutang et le Christ.

Steiner, Boutang et le Christ.

Le diable probablement... Entretien avec le père Charles Chossonnery, exorciste.

Le diable probablement... Entretien avec le père Charles Chossonnery, exorciste. Jean-René Huguenin n'est pas mort.

Jean-René Huguenin n'est pas mort. Sciascia l'énigmatique.

Sciascia l'énigmatique. Pierre Marcelle déconstruit.

Pierre Marcelle déconstruit. Les Chants de Maldoror de Lautréamont.

Les Chants de Maldoror de Lautréamont. Dominique de Roux, immédiatement !

Dominique de Roux, immédiatement ! Sur une île, stalker, quels livres emporteriez-vous ?

Sur une île, stalker, quels livres emporteriez-vous ? Marc-Édouard Nabe n'enfonce pas vraiment le clou.

Marc-Édouard Nabe n'enfonce pas vraiment le clou. Larvatus prodeo ou... pro deo ?

Larvatus prodeo ou... pro deo ? Walter Benjamin, Georges Bernanos et quelques hongres.

Walter Benjamin, Georges Bernanos et quelques hongres. Le Soulèvement contre le monde secondaire ou le manifeste d'un homme droit.

Le Soulèvement contre le monde secondaire ou le manifeste d'un homme droit. Ce goût immodéré pour l'hermétisme : parabole d'une lecture bien faite.

Ce goût immodéré pour l'hermétisme : parabole d'une lecture bien faite. Fulgurance et fragment.

Fulgurance et fragment. Chris Foss ou l'éveil insoupçonnable.

Chris Foss ou l'éveil insoupçonnable. Circularité spéculaire de l'écriture.

Circularité spéculaire de l'écriture. Fair is foul, and foul is fair : Macbeth ou l'ontologie noire.

Fair is foul, and foul is fair : Macbeth ou l'ontologie noire. Veni foras ou le verbe redevenu source.

Veni foras ou le verbe redevenu source. Stalker l'Obscur ou chaque homme dans sa nuit.

Stalker l'Obscur ou chaque homme dans sa nuit. Les limites de la littérature sont celles mêmes de la critique.

Les limites de la littérature sont celles mêmes de la critique. Christophe Colomb devant les cochons.

Christophe Colomb devant les cochons. Le signe secret entre Carl Schmitt et Jacob Taubes.

Le signe secret entre Carl Schmitt et Jacob Taubes. De l'esprit de lâcheté et de l'usurpation*.

De l'esprit de lâcheté et de l'usurpation*. Monsieur Ouine de Georges Bernanos.

Monsieur Ouine de Georges Bernanos. Les abeilles de Delphes de Pierre Boutang.

Les abeilles de Delphes de Pierre Boutang. Intermède mélancolique.

Intermède mélancolique. Pas à pas dans Outrepas de Renaud Camus.

Pas à pas dans Outrepas de Renaud Camus. Le Christ nain et le Christ bourreau de Pär Lagerkvist.

Le Christ nain et le Christ bourreau de Pär Lagerkvist. Malcolm Lowry, Samuel Taylor Coleridge, David Jones, Thomas De Quincey.

Malcolm Lowry, Samuel Taylor Coleridge, David Jones, Thomas De Quincey. Au régal des Vermines ou les poisons inoffensifs de Marc-Édouard Nabe.

Au régal des Vermines ou les poisons inoffensifs de Marc-Édouard Nabe. Solaris de Stanislas Lem ou le Dieu incompréhensible.

Solaris de Stanislas Lem ou le Dieu incompréhensible. La littérature n'est plus ad-verbe de Dieu*.

La littérature n'est plus ad-verbe de Dieu*. Nocturnal.

Nocturnal. Le Maître du Haut Château ou la vérité truquée de l'art.

Le Maître du Haut Château ou la vérité truquée de l'art. Philippe Sollers, le doge de la bêtise.

Philippe Sollers, le doge de la bêtise.

Très riches heures de discussions autour du thème de la ténèbre (un mot qui ne recouvre pas complètement la notion de ténèbres) passées à

Très riches heures de discussions autour du thème de la ténèbre (un mot qui ne recouvre pas complètement la notion de ténèbres) passées à

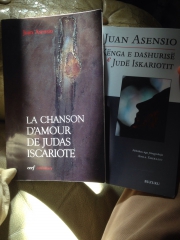

Rappel :

Rappel :  Voici la traduction en albanais de la critique que

Voici la traduction en albanais de la critique que  Gjithmonë më është dukur se në letërsi shquajmë prirjen e asaj që vepra, me anën e fjalëve, ngjall diçka që lë gjurmë të thellë te lexuesi. Në këtë kuptim që mund të themi se Juan Asensio kultivon një prirje. Libri i tij nuk e lë indiferent atë që rreket të futet në këtë univers të vështirë e poetik për të cilin më e pakta që mund të themi është se është i veçantë. Kënga e dashurisë e Judë Iskariotit futet në fakt tek veprat që nuk harrohen shpejt (e mbase aspak), ngaqë ato lënë një jehonë në krejt botën e brendshme – në këtë rast, atë të një shpirti që shprehet. Përse përdora fjalën rrekje? Ngaqë sa më shumë që i futesh leximit, nuk mund të mos hutohesh, gjersa përfundon duke pyetur veten: cili shpirt? Teksti a nuk përbën shumë folës? Duket sikur ka në të gjitha rastet shumë narratorë – tre, mendoj: një Judë – le të themi – bashkëkohës (atë që tek e fundit pëlqej), Judën e Ungjijve, në fund një komentues të figurës, që nuk është aspak një akademik, por që është megjithatë një i ditur, le të themi një shkrimtar biblioteke (nuk e kam lexuar Borges, por për personazhin e tij mendoj kur lexoj pjesët ku citimet formësojnë indin e tekstit). Para këtij narracioni të ndërlikuar, tentojmë, le ta pranojmë, të arrijmë në përfundime në mungesë të pikëpamjes, dhe të shikojmë te kjo të metën e tekstit, duke thënë me vete se autori do t`ia arrinte ta nënshkruante fjalën e tij në një strukturë letrare më klasike. Ngaqë, në fillim, presim realisht të lexojmë diçka që do t`i ngjante Shënimeve të nëntokës të Dostojevskit – që do të thotë, në të vërtetë, dhe për të qenë më i përgjithshëm, historinë e një shpirti, rrëfimin e tij. Ndaj nuk i zëmë besë në fillim përdorimit të tepruar e që na duket abuzues të citimit dhe komentit, gjë të cilën vetëm pak e nga pak e kuptojmë se është fakti i një zëri tjetër që shkëputet në mënyrë të paqartë nga ai i narratorit.

Gjithmonë më është dukur se në letërsi shquajmë prirjen e asaj që vepra, me anën e fjalëve, ngjall diçka që lë gjurmë të thellë te lexuesi. Në këtë kuptim që mund të themi se Juan Asensio kultivon një prirje. Libri i tij nuk e lë indiferent atë që rreket të futet në këtë univers të vështirë e poetik për të cilin më e pakta që mund të themi është se është i veçantë. Kënga e dashurisë e Judë Iskariotit futet në fakt tek veprat që nuk harrohen shpejt (e mbase aspak), ngaqë ato lënë një jehonë në krejt botën e brendshme – në këtë rast, atë të një shpirti që shprehet. Përse përdora fjalën rrekje? Ngaqë sa më shumë që i futesh leximit, nuk mund të mos hutohesh, gjersa përfundon duke pyetur veten: cili shpirt? Teksti a nuk përbën shumë folës? Duket sikur ka në të gjitha rastet shumë narratorë – tre, mendoj: një Judë – le të themi – bashkëkohës (atë që tek e fundit pëlqej), Judën e Ungjijve, në fund një komentues të figurës, që nuk është aspak një akademik, por që është megjithatë një i ditur, le të themi një shkrimtar biblioteke (nuk e kam lexuar Borges, por për personazhin e tij mendoj kur lexoj pjesët ku citimet formësojnë indin e tekstit). Para këtij narracioni të ndërlikuar, tentojmë, le ta pranojmë, të arrijmë në përfundime në mungesë të pikëpamjes, dhe të shikojmë te kjo të metën e tekstit, duke thënë me vete se autori do t`ia arrinte ta nënshkruante fjalën e tij në një strukturë letrare më klasike. Ngaqë, në fillim, presim realisht të lexojmë diçka që do t`i ngjante Shënimeve të nëntokës të Dostojevskit – që do të thotë, në të vërtetë, dhe për të qenë më i përgjithshëm, historinë e një shpirti, rrëfimin e tij. Ndaj nuk i zëmë besë në fillim përdorimit të tepruar e që na duket abuzues të citimit dhe komentit, gjë të cilën vetëm pak e nga pak e kuptojmë se është fakti i një zëri tjetër që shkëputet në mënyrë të paqartë nga ai i narratorit.