Rechercher : alain soral

Le Monde libre d'Aude Lancelin

Jusqu'ici nous avons gardé le silence sur le nouveau drame d'Aude Lancelin, pourrais-je paraphraser le grand Barbey d'Aurevilly en reprenant l'entame de son article du 3 décembre 1838 sur Ruy Blas. Il valait mieux se taire, en effet, et prendre son mal en patience, le temps que l'orage formidable se fracasse contre l'émail jauni du bidet médiatique parisien, puisque celui qui fut le patron de celle par qui le scandale n'est même pas arrivé, le très narcissique Jean Daniel, a ramené les hauts faits d'arme de son ancienne employée rancunière à une banale évidence qu'il n'a hélas que bien trop tardivement avouée, et de surcroît dans un article d'une platitude confondante, qui débute par un cliché aussi élimé que le style d'un étudiant du Celsa. Il n'en reste pas moins que le vieillard bientôt centenaire, caricaturé non sans justesse sous les traits de Jean Joël, a parfaitement raison de ramener la folle et risible prétention de celle qui, avoue-t-il sans fard, l'a blessé, à ce qu'elle a toujours été, et restera : l'ambition démesurée d'une idéologue de piètre talent mais de vaste entregent. Pour preuve, rappelons cette quarantaine de médiocres lécheurs professionnels qui, dans le torchon Libération essoré à la date du 25 mai 2016, signèrent une pétition scandalisée pour protester contre l'éviction de l'embaumeuse de cadavre idéologique. Jean Joël stigmatise encore la caricature de pensée d'une femme se rêvant influente alors que seul son bavardage convenu, comme les hémorroïdes dites ouvertes, est fluent, et «dont les seuls faits de plume ont finalement été quelques articles bien tournés». Jean Daniel Joël, je l'avoue, a la méchanceté bien fade, sans doute parce qu'il a été réellement blessé dans son orgueil, que nous savons colossal, et à mes yeux mérite donc parfaitement les coups de pieds que lui distribue au cul, apparemment élargi par la graisse de la satisfaction et de la prétention (cf. p. 32), son ancienne protégée, car Aude Lancelin n'a pas franchement une plume qui vous permettrait d'oublier la fadeur de celles de tous ses collègues. C'est ainsi que telle Rastignac à couettes blondes se rêve tigresse de l'insurrection, alors qu'elle est à peine petite souris de laboratoire, soumise aux expérimentations de la recherche en journalisme génétiquement ou managérialement modifié.

Jusqu'ici nous avons gardé le silence sur le nouveau drame d'Aude Lancelin, pourrais-je paraphraser le grand Barbey d'Aurevilly en reprenant l'entame de son article du 3 décembre 1838 sur Ruy Blas. Il valait mieux se taire, en effet, et prendre son mal en patience, le temps que l'orage formidable se fracasse contre l'émail jauni du bidet médiatique parisien, puisque celui qui fut le patron de celle par qui le scandale n'est même pas arrivé, le très narcissique Jean Daniel, a ramené les hauts faits d'arme de son ancienne employée rancunière à une banale évidence qu'il n'a hélas que bien trop tardivement avouée, et de surcroît dans un article d'une platitude confondante, qui débute par un cliché aussi élimé que le style d'un étudiant du Celsa. Il n'en reste pas moins que le vieillard bientôt centenaire, caricaturé non sans justesse sous les traits de Jean Joël, a parfaitement raison de ramener la folle et risible prétention de celle qui, avoue-t-il sans fard, l'a blessé, à ce qu'elle a toujours été, et restera : l'ambition démesurée d'une idéologue de piètre talent mais de vaste entregent. Pour preuve, rappelons cette quarantaine de médiocres lécheurs professionnels qui, dans le torchon Libération essoré à la date du 25 mai 2016, signèrent une pétition scandalisée pour protester contre l'éviction de l'embaumeuse de cadavre idéologique. Jean Joël stigmatise encore la caricature de pensée d'une femme se rêvant influente alors que seul son bavardage convenu, comme les hémorroïdes dites ouvertes, est fluent, et «dont les seuls faits de plume ont finalement été quelques articles bien tournés». Jean Daniel Joël, je l'avoue, a la méchanceté bien fade, sans doute parce qu'il a été réellement blessé dans son orgueil, que nous savons colossal, et à mes yeux mérite donc parfaitement les coups de pieds que lui distribue au cul, apparemment élargi par la graisse de la satisfaction et de la prétention (cf. p. 32), son ancienne protégée, car Aude Lancelin n'a pas franchement une plume qui vous permettrait d'oublier la fadeur de celles de tous ses collègues. C'est ainsi que telle Rastignac à couettes blondes se rêve tigresse de l'insurrection, alors qu'elle est à peine petite souris de laboratoire, soumise aux expérimentations de la recherche en journalisme génétiquement ou managérialement modifié.Toutes proportions malheureusement écartées, car le métier de journaliste est incontestablement plus défiguré par la lamproie de la petite vérole que ne l'est celui de tiers voire franche demi-mondaine, et la lecture d'un livre de journaliste plus déplaisante que celle d'un traité scientifique consignant les effets versicolores des maladies sexuellement transmissibles, j'ai été pris d'un profond dégoût à la lecture du livre sanieux d'Aude Lancelin, Le Monde libre qui, assez curieusement et faussement (mais sans doute fort prudemment, d'un point de vue juridique), se donne pour un texte romanesque dès son avertissement (1), prétend, sans rire mais en ricanant beaucoup, dissiper quelques flatulences intellectuelles, s'enferme dans un délire d'autosatisfaction revancharde et, pour le dire rapidement, gonfle jusqu'à l'éclatement une baudruche de mots vidés de leur sens. Dénonçant des mensonges pieux («le noir souci de la précarité», par exemple, «désormais repeint en expérimentation de nouvelles libertés», p. 196), le livre d'Aude Lancelin n'en forme pas moins une sorte de mensonge au carré, dans lequel les dernières forces de la pensée, en France et même à l'étranger, seraient incarnées par des penseurs inhumanistes comme Alain Badiou qui regretta, mais franchement tard, d'avoir salué la victoire des khmers rouges par un tonitruant, irresponsable et criminel Kampuchea vaincra !.

Deux thématiques principales structurent le texte d'Aude Lancelin, thématiques d'ailleurs liées l'une à l'autre, qui cachent, nous le verrons, une confession qui a pour particularité d'être une absolution administrée par l'intéressée à elle-même, tant il est évident qu'Aude Lancelin, dans son livre à vocation romanesque, ne sait camper qu'un seul personnage, mais sous des traits flatteurs, elle-même contre tous (ou presque). Se sachant coupable, quelle meilleure façon que de s'absoudre soi-même, en faisant mine de se confesser devant ses collègues, moins courageux, moins impudiques ou bien moins fondamentalement fascinés par leur petite personne que ne l'est Aude Lancelin ? Ces deux thématiques principales sont assez communes dans un brûlot : l'évocation de la décrépitude crépusculaire d'un monde (politique et intellectuel, donc, partant, tout entier ou presque journalistique) à l'agonie, et la certitude, commune à tout témoin complaisant qui se prend pour élu intraitable, que la réalité n'est en fait qu'une bulle savonneuse d'imposture, derrière laquelle se cache une vérité fort peu reluisante, mais que l'intéressé, lui, pour son malheur, a vite fait de considérer.

Le ton qu'utilise Aude Lancelin, volontiers pessimiste voire obsessionnellement noir, n'est pas pour nous déplaire dans les deux cas, puisqu'elle ne cesse de rappeler que nous vivons dans et par (du moins certains d'entre nous, vendus, n'en déplaise à notre prêtresse du culte sacrificiel de la Pureté Idéologique) «la presse d'une France au crépuscule» (p. 14) qui ne représente plus rien d'autre que la ruine d'un «âge d'or de la pensée et de la politique» (p. 16), et cela alors même qu'Aude Lancelin ne condamne pas vraiment un état politique, intellectuel et culturel que d'aucuns ont nommé d'un terme repris au vocabulaire de la psycho-pathologie, la sinistrose. Elle ne peut le condamner puisque c'est sur le cadavre de la France qu'une telle journaliste, comme tant d'autres, se nourrit et prospère, établit sa propre colonie d'animalcules : une France qui se relèverait et retrouverait sa santé, voire sa grandeur intellectuelle rendrait aussi utile la présence d'une Aude Lancelin que celle d'un de ces moucherons de pissotière qu'un seul rai de lumière dissout selon Rimbaud. Il nous semble bien au contraire qu'Aude Lancelin n'est pas complètement mal à l'aise dans cette France qui, pour se trouver belle, est obligée de se contempler dans un miroir déformant, tant la mention d'un passé pourtant proche, où, fumeux cliché, «l'astre français n'avait pas encore pâli» (p. 16), est constante (cf. p. 23) dans ce livre, jusque dans l'usage pour le moins facile qui est fait de «l'Obsolète», le titre derrière lequel se cache l'ancien employeur d'Aude Lancelin, que cette dernière décrit comme étant «l'évangile hebdomadaire de tous les intellectuels progressistes des années 70» (p. 21), un journal né sur les cendres de «la petite équipe politiquement correcte de France Observateur» (p. 24) qui, bientôt, se trouverait engluée, comme tant d'autres, dans «une même uniformité libérale et autoritaire» (p. 113) régnant désormais à droite comme à gauche.

Si la France intellectuelle, superbement radiographiée par Jules Monnerot, forcément et férocement à gauche selon l'auteur (mais attention, pas n'importe quelle gauche : celle d'Aude Lancelin, qui n'a rien à voir avec «la gauche Finkielkraut», sorte de «deuxième gauche» en train «d'achever sa mue en deuxième droite», p. 111), si cette France est morte, nous ne pouvons qu'en déduire que nous vivons dans un monde creux, une imposture tout juste comparable aux «trivialités bon teint de centre gauche» (p. 26) que l'intéressée ne peut que vomir, elle qui vomit, comme Dieu, la tiédeur. Curieusement, Aude Lancelin, pourtant toujours prompte à crucifier la cécité, coupable, de toutes celles et surtout ceux qui ont brimé son apocalyptique lucidité lorsqu'il était «difficile d'ignorer que les lumières de la fête étaient en train de s'éteindre les unes après les autres» (p. 38), ne semble même pas se rendre compte que pour elle aussi, pour elle d'abord en tant que journaliste, les dés étaient pipés. Sans doute Jules Monnerot, déjà cité, avait-il parfaitement raison d'affirmer que l'«illusion intellectuelle par excellence est l’illusion de l’intellectuel sur lui-même», même si se serait mentir comme un de ces hommes de paille qu'Aude Lancelin voue au bûcher que de prétendre que notre journaliste est une intellectuelle. Il n'est en effet point logique de claironner, à chaque ligne ou presque, que l'on décrie le mensonge de classe dont s'engraissent presque tous les autres (sauf peut-être Alain Badiou et Philippe Muray), clamer, conséquemment et à rebours des lâches, la vérité, procéder en somme au dégonflement de ces «temps d'imposture universelle» et, en disant la vérité, commettre un acte véritablement révolutionnaire selon George Orwell, tout en travaillant pour un journal sur lequel l'intéressée elle-même ne nourrit absolument aucune sorte d'illusion, et cela depuis l'origine : «il est certain que «l'Obsolète» n'était pas un lieu possible pour ce genre de révolution. L'avait-il été un jour ? C'est peu probable. On ne change pas. Des éléments, des failles de la personnalité, toujours les mêmes, font dévier toujours plus profondément un parcours, jusqu'à parfois le rendre si hideux qu'il semble en tout point dissemblable, voire même (sic) (2) contraire à ce qu'il était à l'état naissant» (p. 29).

Il est de fait assez comique de constater avec quel soin méticuleux Aude Lancelin ne manque jamais de nous rappeler sa progression au sein du journal auquel non seulement elle ne croit plus, mais, selon toute apparence, auquel elle n'a jamais cru. Progresser dans une hiérarchie n'est pas croire, fort heureusement, aux principes qui la fondent, voilà une vérité qu'Aude Lancelin aura appliqué à la lettre, elle qui n'a pourtant point tort de tancer les méthodes managériales à la mode. Ainsi : «En 2014, j'avais toutefois fini par être rappelée à «l'Obsolète» pour y être nommée numéro deux, à la stupeur de certains commissaires politiques du journal» (p. 122). Si j'étais mauvaise langue, j'oserais affirmer que toute l'histoire du putanat journalistique, qu'Aude Lancelin n'a jamais de mots assez durs, parfois drôles, pour condamner, réside dans ces quelques termes anodins, «j'avais toutefois fini par être rappelée»... Il faudrait ici la puissance d'un Balzac pour faire naître, de ce carambolage d'euphémismes, le répugnant golem des compromissions, innombrables et toutes point complètement répréhensibles ni même condamnables, mais qui, posées les unes sur les autres, amalgamées les unes aux autres comme une pâte ignoble, n'en forment pas moins une créature ayant bien des aspects mais portant toujours le même nom, l'arrivisme et, aussi, l'absence de toute éthique, pas seulement professionnelle, mais intellectuelle. D'ailleurs, lorsqu'elle ne travaille pas pour ce journal, c'est pour un autre qu'Aude Lancelin exerce ses talents d'inspectrice sourcilleuse des idées finies et même fossilisées, Marianne en l'occurrence. Las, car elle ne tardera pas, dit-elle, «à comprendre que, à peu de chose près, les mêmes pharisiens, soumis aux mêmes maîtres, chargés de veiller à peu de chose près sur les mêmes vérités, y régnaient aussi inflexiblement» (p. 135). Qu'on se le dise, il faudrait, à ce stade de putrescente assurance, qu'Aude Lancelin dirige son propre journal, qui serait composé à 95 % par les analyses jurassiques d'un Alain Badiou qui, sans mourir, est déjà momifié comme son vénéré Staline, le reste du bavardage pompier comme une parade de l'Armée rouge étant occupé par celles d'un Giorgio Agamben (point nommé, assez curieusement) ou d'un Antonio Negri. Pourtant, et voilà bien le détail qui prouve qu'Aude Lancelin est une vestale de laquelle toute souillure et corruption se tiennent éloignées comme Michel Onfray ou Bernard-Henri Lévy (nous y reviendrons) se tiennent éloignés de toute forme de pensée autre que publicitaire, donc sonnante et trébuchante, pourtant, nous assure l'intéressée, elle s'estime encore être «la part maudite» (p. 141) du système, et ce n'est pas sans une immense immodestie, sous l'apparent humour, qu'elle se qualifie aussi comme une «éternelle hérétique de «l'Obsolète» laquelle, ô surprise, au sein de ce journal essuyant les délires de flamboyance du «Narcisse de Blida» qui l'a tordu et froissé dans tous les sens pour en extraire quelques gouttes de nectar soi-mêmiste et laudateur, devient tout de même, «pour deux ans la princesse consorte, avec notamment les pleins pouvoirs dans le domaine des idées que ses fondateurs tenaient pourtant pour sacré» (p. 143).

Si Le Monde libre est bien des choses, et même la description d'une femme assez étrange pour être une espèce de révolutionnaire de salon, une millénariste acoquinée avec les pires langueurs intellectuelles et reculades grimées en inflexibles principes qui pleurnichera sans la moindre honte en osant se peindre sous les traits d'une journaliste partant à «Pôle emploi en plein sinistre de la presse» (p. 45), il est aussi le portrait d'une carriériste résolue, tout du moins d'une ambitieuse féroce, un «Young Leader» en jupons à vrai dire point tout à fait jeune, ni même prometteuse, même si tel «écrivain noctambule» n'aura pas hésité, en 2000, à vouloir la «lancer» dans «l'émission télévisée qui venait de lui être confiée» (p. 41). Pas grand-chose en somme, du vent s'acoquinant avec du vent, du vide avec du vide, mais attention, l'un à moitié plein de nocturnes ribauderies, l'autre à moitié vide de désespoir languissant, chantant les lendemains qui chantent sur une mandoline plaquée à la feuille d'or consanguine.

Pourtant, Aude Lancelin, qui comme un personnage de Philip K. Dick semble anormalement capable de détecter le plus infime grain de corruption et de décomposition au sein du régime (cf. p. 120) et même sur «le terrain idéologique français entier [qui] était en train de s'effondrer» (p. 115), pourtant, Aude Lancelin qui seule au milieu d'une cohorte d'entrelécheurs penauds mais pleins d'entrain et de lâches vendus au «capitalisme financier» pourvoyeur de petit robots d'un «usinage idéologique» (p. 47), paraît avoir détecté la «glissade vers la droite de tout le spectre intellectuel et politique», glissade «d'une profondeur inouïe» (p. 103), pourtant Aude Lancelin qui seule encore paraît être en mesure de «reconnaître la corrélation toujours niée entre le ralliement sans condition de la gauche au marché et les poussées du Front national» (pp. 92-3), pourtant Aude Lancelin écrivais-je, qui n'est décidément pas à une contradiction près pourvu qu'elle serve son ambition aussi démesurée que foncièrement sotte et vaine, semble elle aussi fort à l'aise dans «ce petit carrousel d'influence» (p. 88) qu'est son journal préféré et semble, elle aussi, ne lui en déplaise, s'être acoquinée avec «la haine de la complexité intellectuelle» (p. 49). Pour renvoyer son compliment à cette inflexible gardienne de la bonne pensée pourvu qu'elle soit franchement à gauche, Aude Lancelin semble s'être avachie elle aussi dans quelque «maestria mafieuse» (p. 54) qu'elle reproche à Bernard-Henri Lévy avec le cri sincère d'effroi de la pucelle devant l'avancée résolue et pocharde d'un Gilles de Rais de gaillarde humeur.

Après tout, la chair, mais aussi l'esprit sont faibles n'est-ce pas, mais il y a pire que cette soif de pouvoir si admirablement commune, bien que si peu compatible avec l'antienne plusieurs fois entonnée par Aude Lancelin qui se déclare près des plus humbles (3) et qui, sans doute pour prix de cette proximité, a payé «le prix de l'irrévérence» (p. 63). Il y a pire, bien pire que ce péché véniel : il y a, au sein même du livre d'Aude Lancelin et probablement de l'intention trouble qui l'a nourri, une contradiction interne qui rend caduc le petit exercice de vengeance banale auquel la journaliste, tout de même «nommée directrice adjointe» (p. 71) d'un journal qu'elle conchie désormais, qu'elle conchiait secrètement alors qu'elle y travaillait (puisqu'il sert après tout de miroir à un «Parti socialiste en voie de putréfaction», p. 47), s'est adonnée : il y a que l'on ne peut manifester un goût pour ce que l'auteur appelle les «grands catholiques rouges» (p. 74) ou pour un penseur qui, comme Alain Badiou, s'est juré «de laver le drapeau rouge du fleuve de boue dans lequel les muscadins de l'antitotalitarisme» l'ont plongé «trente années durant» (p. 70), ce qui suppose un sens réellement miraculeux de l'abnégation, et, ô surprise, déclarer se méfier «des tables rases», et même avouer, bien tranquillement, clé de voûte de cet édifice de papier mâché : «Jamais je n'avais cru en une possible rectification définitive d'un bois humain voué à demeurer à jamais tordu» (p. 64), phrase qui nous prouve qu'Aude Lancelin a tout de même lu autre chose que les rinçures savantasses et amphigouriques d'Alain Badiou. Autant le dire à la place d'Aude Lancelin, pourtant fille d'un père qui, «seul de toute sa lignée» a obtenu le baccalauréat et qui a été «contre-révolutionnaire par attache [vendéenne] autant que par snobisme» (p. 59) : la messe est dite après cette révélation franchement peu progressiste, et même, osons le vilain mot, réactionnaire.

Après tout, la chair, mais aussi l'esprit sont faibles n'est-ce pas, mais il y a pire que cette soif de pouvoir si admirablement commune, bien que si peu compatible avec l'antienne plusieurs fois entonnée par Aude Lancelin qui se déclare près des plus humbles (3) et qui, sans doute pour prix de cette proximité, a payé «le prix de l'irrévérence» (p. 63). Il y a pire, bien pire que ce péché véniel : il y a, au sein même du livre d'Aude Lancelin et probablement de l'intention trouble qui l'a nourri, une contradiction interne qui rend caduc le petit exercice de vengeance banale auquel la journaliste, tout de même «nommée directrice adjointe» (p. 71) d'un journal qu'elle conchie désormais, qu'elle conchiait secrètement alors qu'elle y travaillait (puisqu'il sert après tout de miroir à un «Parti socialiste en voie de putréfaction», p. 47), s'est adonnée : il y a que l'on ne peut manifester un goût pour ce que l'auteur appelle les «grands catholiques rouges» (p. 74) ou pour un penseur qui, comme Alain Badiou, s'est juré «de laver le drapeau rouge du fleuve de boue dans lequel les muscadins de l'antitotalitarisme» l'ont plongé «trente années durant» (p. 70), ce qui suppose un sens réellement miraculeux de l'abnégation, et, ô surprise, déclarer se méfier «des tables rases», et même avouer, bien tranquillement, clé de voûte de cet édifice de papier mâché : «Jamais je n'avais cru en une possible rectification définitive d'un bois humain voué à demeurer à jamais tordu» (p. 64), phrase qui nous prouve qu'Aude Lancelin a tout de même lu autre chose que les rinçures savantasses et amphigouriques d'Alain Badiou. Autant le dire à la place d'Aude Lancelin, pourtant fille d'un père qui, «seul de toute sa lignée» a obtenu le baccalauréat et qui a été «contre-révolutionnaire par attache [vendéenne] autant que par snobisme» (p. 59) : la messe est dite après cette révélation franchement peu progressiste, et même, osons le vilain mot, réactionnaire. Si Dieu vomit les tiède, parole fameuse qu'Aude Lancelin choisit pour titre de son huitième chapitre, et si Aude Lancelin, qui n'hésite pas à se décrire à tel moment comme «une journaliste de base» (p. 52), affirme son goût pour des penseurs comme Rousseau, «dont le style et la radicalité» (p. 59) l'éblouissent, ou bien Nietzsche dont la pensée est pour elle «la plus puissante, la plus inhumainement subtile» (p. 60), s'il n'y a pratiquement pas une seule page dans son livre qui ne déplore le fait que nous avons «incontestablement dévalé quelques marches intellectuelles» (p. 56), l'auteur n'ayant de cesse de pleurer «toutes ces années en voie d'évanouissement au cours desquelles la France avait été le méridien de Greenwich de la pensée» (p. 68, où Lancelin fait référence à... la French Theory et au «folklore gauchiste de la faculté de Vincennes»), il n'en est dès lors que plus prodigieusement comique que cette journaliste n'ait pas, avant même que de travailler pour tel ou tel journal, tiré les conséquences de ce qu'elle savait, de ce qu'elle se flattait même de s

17/01/2017 | Lien permanent

Quatre années dans la Zone

Entre cette toute première note et la prochaine, j'aurai donc publié, sur ce blog, quelque 600 (bien lire : six cent, comme l'écrit l'AFP lorsqu'elle n'est pas très certaine de ce qu'elle raconte) textes.

Je ne les aime pas tous bien sûr, certains ont bien évidemment ma préférence, mais je suis assez fier, bon sang, de l'énorme travail ici accompli et surtout de la confiance (parfois, de l'amitié) que m'ont donné un grand nombre de lecteurs et de rédacteurs, dont j'ai publié une ou plusieurs notes. Je ne prends pas la peine de tous les citer, vous les trouverez dans la rubrique Hôtes.

La cause de la vérité devant être, selon Montaigne, la cause commune par excellence, j'ai ouvert à mes amis (nombreux et intelligents) et ennemis (aux rangs épars, ils sont, de plus, très souvent stupides), pour cette seule note, les commentaires qui, de cette vérité qu'à ma façon je m'efforce de chercher, donneront sans doute une image aussi variée que contradictoire.

Ajout du 15 mars : cet amical salut de Dominique Autié.

Le dernier numéro de la revue Contrelittérature vient de paraître, dirigée par Alain Santacreu. J'y ai écrit un article sur Paul Gadenne, magnifique écrivain français influencé par les ombres tutélaires de Kafka, de Dostoïevski et de Kierkegaard. Je renvoie mon lecteur à un extrait de mon texte, disponible sur le site de la revue.

Qu'un tel auteur, Paul Gadenne, soit pratiquement inconnu du plus grand nombre est un scandale, un de plus dans notre pays, alors que le plus infinitésimal postillon d'un Philippe Sollers est paraît-il capable de guérir les pauvres que nous sommes de leurs écrouelles... Quelques bossus, de surcroît humbles serviteurs de ce monarque de plus en plus nu, Haënel, Pleynet, Meyronnis, prétendent même que leur maître a le don de prescience. Quoique absolument anti-sollersien, puisque je suis terrorisé par le vide, je possède quelque peu ce don de voyance, et puis affirmer, sans risque de me tromper, que l'avenir de la littérature française sera celui de l'oubli des trop nombreux livres de Sollers, et que dire de ceux de ses piètres séides, dont une cour criarde de pages médiatiques, Josyane Savigneau, Anne Crignon, Aude Lancelin pour nommer mes préférés, s'efforce de faire la vulgaire réclame sur nos places de marché, ceux-là, ces pauvres livres sustentés par une force, un don, une écriture proprement chimériques, n'existent même plus au moment où j'écris ces mots !

Il est vrai que Sollers, petit prélat de la République pontificale de nos lettres, n'a pas fait grand cas d'un autre inconnu, mort dans un accident de voiture à 26 ans, le rimbaldien Jean-René Huguenin, dont il faut lire et relire le Journal mais aussi l'unique roman, La Côte sauvage ainsi que certains textes critiques réunis après sa mort. Il est vrai que Sollers ne s'est guère payé de mots face à un Renaud Matignon, l'un des fondateurs historiques de la revue Tel Quel et du reste excellent critique, avant que celle-ci ne perde son élan nietzschéen pour devenir une bluette marxisante, autant dire bien-pensante, double girouette obèse à force d'ingurgiter le court-bouillon du Nouveau roman et les quelques croutons qui surnagent encore dans la soupe psychanalytique.

08/03/2008 | Lien permanent | Commentaires (75)

Contrelittérature

J’ai sous les yeux le quinzième numéro de la revue Contrelittérature, dirigée par Alain Santacreu. Superbe travail, d’abord esthétique, le numéro étant richement illustré par des photographies (au sujet… funèbre) prises par Michel Random, Santacreu, qui se souvient bien évidemment des numéros 9 et 10 de ma propre revue, Dialectique, écrivant de ces clichés qu’ils proposent ou «provoquent une obliquité singulière du regard lisant et renversent la perspective de la lecture, l’orientant vers une architecture secrète.» Quelle est-elle ? Sans doute l’affirmation selon laquelle l’homme moderne ignore le sens véritable de la mort puisque les progrès foudroyants de sa technique lui permettent déjà d’acquérir l’immortalité solipsiste du clonage. Sans mort, point de liberté, point de grâce de l’éphémère, point d’émerveillement donc, point d’art, point de pensée, juste (certains n’en doutons pas donneraient leur âme pour obtenir cela…) la réitération indéfinie d’un soi-mêmisme étendu à la Machine-monde, celle, définitivement immortelle mais esclave, décrite par Günther Anders plus que celle de la trilogie Matrix, encore infusée par l’attente du Messie et aidant paradoxalement celui-ci dans son entreprise de libération des hommes pourchassés par les machines.

J’ai sous les yeux le quinzième numéro de la revue Contrelittérature, dirigée par Alain Santacreu. Superbe travail, d’abord esthétique, le numéro étant richement illustré par des photographies (au sujet… funèbre) prises par Michel Random, Santacreu, qui se souvient bien évidemment des numéros 9 et 10 de ma propre revue, Dialectique, écrivant de ces clichés qu’ils proposent ou «provoquent une obliquité singulière du regard lisant et renversent la perspective de la lecture, l’orientant vers une architecture secrète.» Quelle est-elle ? Sans doute l’affirmation selon laquelle l’homme moderne ignore le sens véritable de la mort puisque les progrès foudroyants de sa technique lui permettent déjà d’acquérir l’immortalité solipsiste du clonage. Sans mort, point de liberté, point de grâce de l’éphémère, point d’émerveillement donc, point d’art, point de pensée, juste (certains n’en doutons pas donneraient leur âme pour obtenir cela…) la réitération indéfinie d’un soi-mêmisme étendu à la Machine-monde, celle, définitivement immortelle mais esclave, décrite par Günther Anders plus que celle de la trilogie Matrix, encore infusée par l’attente du Messie et aidant paradoxalement celui-ci dans son entreprise de libération des hommes pourchassés par les machines. Je passe vite sur l’article effusif de Luc-Olivier d’Algange qui, une fois de plus, une fois encore, a largement ouvert le robinet d’eau tiède charriant quelques bulles d’hélium évidemment majusculées («Art », «Symbole », «Unificence », «Contes » et « Quêtes du Graal », «Verbe », «l’Un », etc.) pour évoquer le bel mais, pour le coup, trop court article de Francis Moury sur l’œuvre de Jules Lequier, philosophe qui demeure encore assez méconnu, malgré les efforts de son éditeur, L’Éclat et ceux, plus anciens, de quelques éminents philosophes, comme Renouvier, Bréhier, Grenier, Xavier Tilliette et André Clair à présent. La dernière phrase de Moury d’ailleurs, mystérieuse à souhait (puisqu’elle évoque le possible suicide de Lequier et non sa mort accidentelle sur une plage bretonne) me fait penser que mon ami n’en a pas fini avec l’œuvre de Lequier.

Suivant immédiatement cet article, je ne saurais trop recommander le passionnant entretien mené par Santacreu avec Gérard de Sorval qui, sur la Royauté et son état actuel de délabrement consensuellement démocratique (clin d’œil à l’initiative électorale de M. Adeline), contient des lignes que feraient bien d’apprendre par cœur tous les compulsifs adorateurs de l’AF et les attentistes transis d’une hypothétique Restauration : «Poussons la contradiction jusqu’au bout, déclare ainsi Sorval : imagine-t-on un instant que l’Oint du Seigneur – le Lieutenant du Christ, Fils aîné de l’Église, héritier de la plus ancienne, la plus noble et la plus illustre de toutes les dynasties royales depuis deux mille ans, tenant sa couronne d’un mandat direct du Ciel, plus auguste et plus sacré que l’Empereur des romains lui-même – puisse revenir se couler dans le moule d’une société où tout individu est le roi et refuse la moindre parcelle d’autorité de droit naturel ou de droit divin, au-dessus de lui ?». Je signale encore, tout particulièrement, le remarquable article de Théophile d’Obla (le nom est trop beau pour n’être point, sans doute, un pseudonyme…) consacré à la Guerre métaphysique et évoquant les pensées de Strauss, Voegelin (mais pas celle de Löwith ni de Kantorowicz). Enfin, j’ai signé un papier sur Collateral, le récent film de Michael Mann, dont une toute première version avait été publiée ici-même, dans la Zone.

Je salue donc, et ce ne sera pas la dernière fois, la vitalité et le beau courage nécessaires à la réalisation de Contrelittérature.

16/01/2005 | Lien permanent

Gregory Mion dans la Zone

L'une de mes plus grandes fiertés, peut-être même la seule, réside dans le fait que, dès sa création, la Zone a attiré un certain nombre d'excellentes plumes, qu'il s'agisse du regretté Dominique Autié, de Francis Moury, de Baptiste Rappin ou encore de Jean-Luc Evard.

L'une de mes plus grandes fiertés, peut-être même la seule, réside dans le fait que, dès sa création, la Zone a attiré un certain nombre d'excellentes plumes, qu'il s'agisse du regretté Dominique Autié, de Francis Moury, de Baptiste Rappin ou encore de Jean-Luc Evard. Gregory Mion, précis, méticuleux, bon (et ample) lecteur qui semble hanté par la question du Mal, est l'une d'entre elles, comme le prouve suffisamment le rappel de toutes les notes qu'il a écrites pour ce blog.

La Maison aux sept pignons, une contribution de Nathaniel Hawthorne à la littérature fantastique.

La Maison aux sept pignons, une contribution de Nathaniel Hawthorne à la littérature fantastique. Essai de caractérisation du cinéma de Michael Haneke : conjectures sur le Mal.

Essai de caractérisation du cinéma de Michael Haneke : conjectures sur le Mal. Sagesses et folies de Don Quichotte.

Sagesses et folies de Don Quichotte. Premières lueurs d’abîme : Benjamin Whitmer et Donald Ray Pollock.

Premières lueurs d’abîme : Benjamin Whitmer et Donald Ray Pollock. Don DeLillo et l’expérience hérétique de la littérature : une lecture de L’étoile de Ratner.

Don DeLillo et l’expérience hérétique de la littérature : une lecture de L’étoile de Ratner. Les États généraux de la violence.

Les États généraux de la violence. L’Exorciste de William Friedkin : la densité du Mal.

L’Exorciste de William Friedkin : la densité du Mal. Tragédies en Alaska : Sukkwan Island et Désolations de David Vann.

Tragédies en Alaska : Sukkwan Island et Désolations de David Vann. Raskolnikov, une ombre de surhumanité sous le soleil de Saint-Pétersbourg.

Raskolnikov, une ombre de surhumanité sous le soleil de Saint-Pétersbourg. Howard McCord : le littéral au bout de la langue.

Howard McCord : le littéral au bout de la langue. Le guetteur halluciné de Geneviève Roch.

Le guetteur halluciné de Geneviève Roch. Le chef-d’œuvre de Jaume Cabré : Confiteor.

Le chef-d’œuvre de Jaume Cabré : Confiteor. Thèse sur un homicide de Diego Paszkowski.

Thèse sur un homicide de Diego Paszkowski. Docteur Sleep de Stephen King, précédé d’un exposé sur les modalités de l’horreur dans son œuvre.

Docteur Sleep de Stephen King, précédé d’un exposé sur les modalités de l’horreur dans son œuvre. L’image de cinéma chez Deleuze : sa nature et ses vertus.

L’image de cinéma chez Deleuze : sa nature et ses vertus. 2666 de Roberto Bolaño,1 : au bord du précipice et du monstre romanesque, par Gregory Mion.

2666 de Roberto Bolaño,1 : au bord du précipice et du monstre romanesque, par Gregory Mion. 2666 de Roberto Bolaño, 2 : du mystère de l’homme à l’intuition de Dieu.

2666 de Roberto Bolaño, 2 : du mystère de l’homme à l’intuition de Dieu. 2666 de Roberto Bolaño, 3 : hommes sans qualités et femmes sans destin.

2666 de Roberto Bolaño, 3 : hommes sans qualités et femmes sans destin. 2666 de Roberto Bolaño, 4 : la nécrologie d'un inframonde.

2666 de Roberto Bolaño, 4 : la nécrologie d'un inframonde.  2666 de Roberto Bolaño, 5 : les origines de la littérature «monstrueuse».

2666 de Roberto Bolaño, 5 : les origines de la littérature «monstrueuse». Ces cinq notes ont été regroupées dans celle-ci, recensant tous les articles consacrés à 2666.

Ces cinq notes ont été regroupées dans celle-ci, recensant tous les articles consacrés à 2666. Río Negro de Mariano Quirós : un hymne pour Héraclite.

Río Negro de Mariano Quirós : un hymne pour Héraclite. Le naturel littéraire selon Paul Auster.

Le naturel littéraire selon Paul Auster. La philosophie du paysage chez Wim Wenders.

La philosophie du paysage chez Wim Wenders. Joseph Conrad et l’attraction des ténèbres : sur les ruines de Kurtz.

Joseph Conrad et l’attraction des ténèbres : sur les ruines de Kurtz. In memoriam : Anna Karénine, sublime au-dessus des hommes.

In memoriam : Anna Karénine, sublime au-dessus des hommes. Le musée des monstres de Mike Kasprzak.

Le musée des monstres de Mike Kasprzak. Requiem pour Emma Bovary et Gustave Flaubert.

Requiem pour Emma Bovary et Gustave Flaubert. Autour d'Auschwitz.

Autour d'Auschwitz. Ion de Platon : le divin rayon de la philosophie.

Ion de Platon : le divin rayon de la philosophie. Calibre 45 de Martín Malharro : un aperçu du Pandémonium.

Calibre 45 de Martín Malharro : un aperçu du Pandémonium. Le bruit et la fureur de William Faulkner.

Le bruit et la fureur de William Faulkner. Gagneuses de François Esperet, ou la poétique de la délivrance.

Gagneuses de François Esperet, ou la poétique de la délivrance. Le livre de ma mère d'Albert Cohen : une stèle pour l’éternité.

Le livre de ma mère d'Albert Cohen : une stèle pour l’éternité. Kant et le problème de l’éducation : suggestions pour l’édification d’un homme moral.

Kant et le problème de l’éducation : suggestions pour l’édification d’un homme moral. L’Amérique en guerre (1) : À propos de courage, le Vietnam de Tim O’Brien.

L’Amérique en guerre (1) : À propos de courage, le Vietnam de Tim O’Brien. L’Amérique en guerre (2) : l’Irak de Phil Klay dans Fin de mission.

L’Amérique en guerre (2) : l’Irak de Phil Klay dans Fin de mission. Elephant man de Frederick Treves, ou la surhumanité du monstre.

Elephant man de Frederick Treves, ou la surhumanité du monstre. La Horde du Contrevent d’Alain Damasio : une apologie du vivant, du mouvement et de la créativité.

La Horde du Contrevent d’Alain Damasio : une apologie du vivant, du mouvement et de la créativité. L’Amérique en guerre (3) : Chronique des jours de cendre de Louise Caron.

L’Amérique en guerre (3) : Chronique des jours de cendre de Louise Caron. Les Grandes Espérances de Charles Dickens : la contrariété de devenir un homme.

Les Grandes Espérances de Charles Dickens : la contrariété de devenir un homme. J’étais la terreur de Benjamin Berton : l’autre djihad de Chérif Kouachi.

J’étais la terreur de Benjamin Berton : l’autre djihad de Chérif Kouachi. Les loups à leur porte de Jérémy Fel.

Les loups à leur porte de Jérémy Fel. L'Amérique en guerre (4) : La peau de Curzio Malaparte, che vergogna !

L'Amérique en guerre (4) : La peau de Curzio Malaparte, che vergogna ! Introduction à John Dewey de Joëlle Zask : l’exigence d’un supplément démocratique.

Introduction à John Dewey de Joëlle Zask : l’exigence d’un supplément démocratique.

À propos de Félix Ravaisson, Essai sur la «Métaphysique» d’Aristote,

À propos de Félix Ravaisson, Essai sur la «Métaphysique» d’Aristote,

La piété est un de ces très beaux et très anciens mots qui, parce qu’il n’est plus employé, sombre dans l’oubli, quand ce n’est pas dans le ridicule diligemment véhiculé par le zèle des bas-bleus. Lequel de ces deux puits est le plus profond ?

La piété est un de ces très beaux et très anciens mots qui, parce qu’il n’est plus employé, sombre dans l’oubli, quand ce n’est pas dans le ridicule diligemment véhiculé par le zèle des bas-bleus. Lequel de ces deux puits est le plus profond ?

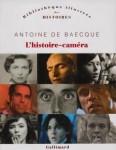

L’histoire-caméra d’Antoine de Baecque est le premier livre consacré au cinéma par Gallimard dans sa belle collection intitulée Bibliothèque illustrée des histoires : cette reconnaissance matérielle qui lui permet de prendre place entre des anthologies iconographiques d’une haute tenue intellectuelle et plastique, aussi bien vouées à La Mort et l’Occident de 1300 à nos jours qu’à Saturne et la Mélancolie établit donc une nouvelle date éditoriale par elle-même dans l’intégration du cinéma au corpus universitaire des arts plastiques. Ce volume relié (avec signet et tranchefil, doté d’une belle jaquette reproduisant des visages issus de neuf films tournés de 1952 à 1999) de presque 500 pages sur papier glacé contenant une centaine d’illustrations N.&B. et couleurs – certaines sont des photogrammes (parfois flous, parfois nets) ou des captures précises de DVD opérées par l’auteur mais d’autres sont de magnifiques reproductions d’affiches originales – une bibliographie, un Index nomini, un Index des titres de films, est autant un livre d’histoire qu’un livre de philosophie, un livre d’esthétique du cinéma qu’un livre d’histoire du cinéma, et il aurait donc pu, étant donné le contenu et le style de son questionnement, tout aussi bien trouver place (les illustrations en moins) dans la Bibliothèque de philosophie du même éditeur.

L’histoire-caméra d’Antoine de Baecque est le premier livre consacré au cinéma par Gallimard dans sa belle collection intitulée Bibliothèque illustrée des histoires : cette reconnaissance matérielle qui lui permet de prendre place entre des anthologies iconographiques d’une haute tenue intellectuelle et plastique, aussi bien vouées à La Mort et l’Occident de 1300 à nos jours qu’à Saturne et la Mélancolie établit donc une nouvelle date éditoriale par elle-même dans l’intégration du cinéma au corpus universitaire des arts plastiques. Ce volume relié (avec signet et tranchefil, doté d’une belle jaquette reproduisant des visages issus de neuf films tournés de 1952 à 1999) de presque 500 pages sur papier glacé contenant une centaine d’illustrations N.&B. et couleurs – certaines sont des photogrammes (parfois flous, parfois nets) ou des captures précises de DVD opérées par l’auteur mais d’autres sont de magnifiques reproductions d’affiches originales – une bibliographie, un Index nomini, un Index des titres de films, est autant un livre d’histoire qu’un livre de philosophie, un livre d’esthétique du cinéma qu’un livre d’histoire du cinéma, et il aurait donc pu, étant donné le contenu et le style de son questionnement, tout aussi bien trouver place (les illustrations en moins) dans la Bibliothèque de philosophie du même éditeur.

Dans un discours resté célèbre à l’occasion de la remise des prix du lycée Condorcet, le philosophe Alain, au début de l’été 1904, avertit son public sur l’existence pullulante des «Marchands de Sommeil» dont l’intention perverse est d’endormir la pensée tout en se faisant passer pour des libérateurs de l’intelligence. Le philosophe distingue alors entre ceux qui choisiront d’être «à chaque instant» Galilée ou bien Descartes et ceux qui choisiront de «rester Thersite». D’un côté l’effort de la raison qui parviendra à démanteler toutes les rhétoriques de l’hypnose, puis, de l’autre, la volonté de tuer la raison par la démagogie et de propager le sommeil dans les consciences. Cet avertissement du professeur de philosophie n’a pas pris une ride. Il fait même encore l’objet d’un bon cours d’introduction à la philosophie dans les classes de Terminale. Ce cours se justifie d’ailleurs d’autant plus que le siècle des technologies de pointe et des réseaux sociaux fabrique à vue d’œil des anesthésistes de la raison. Par toutes sortes de techniques alimentées par la sémantique douteuse du Progrès, on exagère la servitude volontaire afin de légitimer le règne de l’imposture. Il semble ainsi qu’on en soit arrivé au point critique où la machine influence dangereusement nos manières de réfléchir ou de percevoir (si ce n’est les deux à la fois). Beaucoup se sont en outre demandé comment il était envisageable de ralentir cette artificialisation de l’humanité. Ils n’ont guère été entendus parce que les zélateurs de la machine savent parfaitement défendre son idéal : elle nous dispense de certains efforts en accomplissant rapidement des tâches qui nous étaient jadis chronophages, et, par conséquent, le temps que nous gagnons grâce à la machine peut être réinvesti pour notre épanouissement intellectuel. Cette façon d’appréhender la technique comme opportunité de vivifier l’esprit par le truchement d’une économie de nos forces élémentaires était par exemple soutenue par Bergson dans Les deux sources de la morale et de la religion. L’argument est en soi pertinent car, en effet, si je passe moins de temps à faire un acte pénible en étant assisté d’une machine, j’en aurai en théorie davantage pour lire un livre et me poser des questions essentielles. Sauf que Bergson n’avait pas pu anticiper le spectaculaire tournant de la technique et son alliance avec les plus stupides formes du divertissement. Ce sont les Marchands de Sommeils d’Alain qui se sont emparé du maniement des machines et qui ont engendré une inquiétante dépendance à l’égard de la technique. La série Black Mirror raconte d’ailleurs les aggravations possibles de cette dépendance. Rien ne paraît donc en mesure ne serait-ce que d’atténuer ce phénomène de mécanisation du monde. Rien sinon peut-être une pandémie comme celle du coronavirus actuel, ou alors une banale coupure d’électricité comme celle que décrit René Barjavel dans Ravage (1) et qui met la société des machines à genoux (cf. pp 89-90) (2).

Dans un discours resté célèbre à l’occasion de la remise des prix du lycée Condorcet, le philosophe Alain, au début de l’été 1904, avertit son public sur l’existence pullulante des «Marchands de Sommeil» dont l’intention perverse est d’endormir la pensée tout en se faisant passer pour des libérateurs de l’intelligence. Le philosophe distingue alors entre ceux qui choisiront d’être «à chaque instant» Galilée ou bien Descartes et ceux qui choisiront de «rester Thersite». D’un côté l’effort de la raison qui parviendra à démanteler toutes les rhétoriques de l’hypnose, puis, de l’autre, la volonté de tuer la raison par la démagogie et de propager le sommeil dans les consciences. Cet avertissement du professeur de philosophie n’a pas pris une ride. Il fait même encore l’objet d’un bon cours d’introduction à la philosophie dans les classes de Terminale. Ce cours se justifie d’ailleurs d’autant plus que le siècle des technologies de pointe et des réseaux sociaux fabrique à vue d’œil des anesthésistes de la raison. Par toutes sortes de techniques alimentées par la sémantique douteuse du Progrès, on exagère la servitude volontaire afin de légitimer le règne de l’imposture. Il semble ainsi qu’on en soit arrivé au point critique où la machine influence dangereusement nos manières de réfléchir ou de percevoir (si ce n’est les deux à la fois). Beaucoup se sont en outre demandé comment il était envisageable de ralentir cette artificialisation de l’humanité. Ils n’ont guère été entendus parce que les zélateurs de la machine savent parfaitement défendre son idéal : elle nous dispense de certains efforts en accomplissant rapidement des tâches qui nous étaient jadis chronophages, et, par conséquent, le temps que nous gagnons grâce à la machine peut être réinvesti pour notre épanouissement intellectuel. Cette façon d’appréhender la technique comme opportunité de vivifier l’esprit par le truchement d’une économie de nos forces élémentaires était par exemple soutenue par Bergson dans Les deux sources de la morale et de la religion. L’argument est en soi pertinent car, en effet, si je passe moins de temps à faire un acte pénible en étant assisté d’une machine, j’en aurai en théorie davantage pour lire un livre et me poser des questions essentielles. Sauf que Bergson n’avait pas pu anticiper le spectaculaire tournant de la technique et son alliance avec les plus stupides formes du divertissement. Ce sont les Marchands de Sommeils d’Alain qui se sont emparé du maniement des machines et qui ont engendré une inquiétante dépendance à l’égard de la technique. La série Black Mirror raconte d’ailleurs les aggravations possibles de cette dépendance. Rien ne paraît donc en mesure ne serait-ce que d’atténuer ce phénomène de mécanisation du monde. Rien sinon peut-être une pandémie comme celle du coronavirus actuel, ou alors une banale coupure d’électricité comme celle que décrit René Barjavel dans Ravage (1) et qui met la société des machines à genoux (cf. pp 89-90) (2).