Rechercher : bernanos, lapaque

Deux années passées dans la Zone... et puis ?

Ayant plusieurs fois, par exemple avec Dominique Autié, évoqué diverses problématiques (dont celle de sa pérennité, de son utilité même) relatives à l'écriture virtuelle, j'ajoute que je ne sais pas combien de temps encore je parviendrai, à ce rythme de lectures, de rédaction, de mise en page, de promotion (forcément... virale) de mes textes, à nourrir ce blog vorace : toutefois, afin de remercier d'une certaine façon mes lecteurs, voici le portail de la Zone refait à neuf grâce au talent de Claude (du Monde est petit) et aux bons soins techniques de Philippe Pinault et de son équipe, que je remercie amicalement.

Je noircis à dessein le tableau ? Oui, sans aucun doute. Quelques jours, en effet, passés à Lyon, n'ayant d'autre possibilité, lorsque je n'étais pas toutefois complètement submergé de dégoût et de colère devant tant de médiocrité bavarde, que celles de lire la presse écrite et, ô abîme d'insignifiance, de regarder les différents journaux télévisés, quelques jours donc où il m'a fallu tout de même ne point absolument me couper du monde m'ont convaincu plus que jamais du formidable espace d'une parole libre (sans liberté, qualité éminente qui est la plus rare, la parole n'est que stupide logorrhée) que représente la Toile, sans absolument aucun équivalent lorsqu'il s'agit de trouver des répliques, même lointaines, à des sites tels que No Pasaran !, Zek II ou Subversiv [ce site n'existe plus], pour ne citer que les plus connus de ces lieux d'imprécation, quelle que soit notre opinion sur certaines de leurs dérives, alors même que je n'ai point besoin d'évoquer les travaux vertueux de ceux que j'ai qualifiés de nobles marcheurs.

Cette semaine lyonnaise m'a également permis de fouiller, avec une certaine nostalgie, dans des caisses pleines de monceaux de papiers où j'ai retrouvé quelques raretés, par exemple un exemplaire de la feuille de chou, intitulée L'Indigeste, que j'avais reprise en main à l'époque où j'étais étudiant à l'Université Jean Moulin Lyon 3. J'y fis mes premières armes et certains professeurs se souviennent encore, je l'imagine, d'un mémorable numéro spécial, à la couverture rouge sang, consacré tout entier aux figures de Satan. Le travail de rédaction, de mise en page et de fabrication de cette fort modeste revue était réalisé en commun : j'écrivai sur papier les articles qu'une (ou plusieurs) de mes amies s'occupaient alors de taper puis de mettre en page. Je me chargeai de la répartition des tâches, du contenu de chaque numéro, des illustrations bref : un premier boulot de rédacteur en chef qui allait me préparer pour la suite, Les Brandes.

Cette semaine lyonnaise m'a également permis de fouiller, avec une certaine nostalgie, dans des caisses pleines de monceaux de papiers où j'ai retrouvé quelques raretés, par exemple un exemplaire de la feuille de chou, intitulée L'Indigeste, que j'avais reprise en main à l'époque où j'étais étudiant à l'Université Jean Moulin Lyon 3. J'y fis mes premières armes et certains professeurs se souviennent encore, je l'imagine, d'un mémorable numéro spécial, à la couverture rouge sang, consacré tout entier aux figures de Satan. Le travail de rédaction, de mise en page et de fabrication de cette fort modeste revue était réalisé en commun : j'écrivai sur papier les articles qu'une (ou plusieurs) de mes amies s'occupaient alors de taper puis de mettre en page. Je me chargeai de la répartition des tâches, du contenu de chaque numéro, des illustrations bref : un premier boulot de rédacteur en chef qui allait me préparer pour la suite, Les Brandes. D'autres trouvailles ? L'unique numéro de la revue Immédiatement auquel j'ai participé, à l'époque où Luc Richard et Sébastien Lapaque en étaient les chevilles industrieuses. Il s'agissait de rendre compte d'une réédition dans la collection La petite Vermillon, d'ailleurs truffée de fautes, du Désespéré de Léon Bloy. Mon article fut entièrement caviardé, voire réécrit pour la cause (bien rarement noble) journalistique, ce qui suffit à me mettre dans une colère dont le premier résultat fut la publication de mon texte tel quel et le deuxième de me rapprocher de Sébastien Lapaque, dont j'allais ensuite saluer les deux excellents ouvrages qu'il consacrerait au Grand d'Espagne.

D'autres trouvailles ? L'unique numéro de la revue Immédiatement auquel j'ai participé, à l'époque où Luc Richard et Sébastien Lapaque en étaient les chevilles industrieuses. Il s'agissait de rendre compte d'une réédition dans la collection La petite Vermillon, d'ailleurs truffée de fautes, du Désespéré de Léon Bloy. Mon article fut entièrement caviardé, voire réécrit pour la cause (bien rarement noble) journalistique, ce qui suffit à me mettre dans une colère dont le premier résultat fut la publication de mon texte tel quel et le deuxième de me rapprocher de Sébastien Lapaque, dont j'allais ensuite saluer les deux excellents ouvrages qu'il consacrerait au Grand d'Espagne. Deux exemples, encore, de revues qui n'existent plus. D'abord Esprits Libres publiée par L'Harmattan et dirigée par Nathalie Sarthou-Lajus et Chantal Delsol, ensuite Salamandra, la belle revue de Florence Kuntz. Je fus contraint de quitter le comité de rédaction d'Esprits Libres après quelques violents échanges épistolaires avec Nathalie qui me signifia ne pouvoir accepter un de mes courts textes consacrés à Georg Trakl, sous le prétexte idiot que pratiquement personne, en France, ne s'intéressait à ce... quoi déjà ?... poète. Chantal Delsol cherchant, bien mollement, à nous apaiser, ne parvint pas à faire que sa revue, pourtant flanquée d'un trésorier de haut vol issu je crois de l'X, de l'ENA et de Normale Sup tout à la fois, dépasse le quatrième numéro. Aucun regret donc, puisqu'il faut ajouter à ces couacs, au sein même de l'équipe de rédacteurs, une manifeste et coutumière incapacité, pour L'Harmattan, de faire correctement son boulot, a priori d'éditeur.

Deux exemples, encore, de revues qui n'existent plus. D'abord Esprits Libres publiée par L'Harmattan et dirigée par Nathalie Sarthou-Lajus et Chantal Delsol, ensuite Salamandra, la belle revue de Florence Kuntz. Je fus contraint de quitter le comité de rédaction d'Esprits Libres après quelques violents échanges épistolaires avec Nathalie qui me signifia ne pouvoir accepter un de mes courts textes consacrés à Georg Trakl, sous le prétexte idiot que pratiquement personne, en France, ne s'intéressait à ce... quoi déjà ?... poète. Chantal Delsol cherchant, bien mollement, à nous apaiser, ne parvint pas à faire que sa revue, pourtant flanquée d'un trésorier de haut vol issu je crois de l'X, de l'ENA et de Normale Sup tout à la fois, dépasse le quatrième numéro. Aucun regret donc, puisqu'il faut ajouter à ces couacs, au sein même de l'équipe de rédacteurs, une manifeste et coutumière incapacité, pour L'Harmattan, de faire correctement son boulot, a priori d'éditeur.  Aucun regret, de même, quant à ma longue collaboration avec Gaël Olivier Fons qui, alors que j'étais étudiant à Lyon 3, vint me trouver : ayant lu L'Indigeste, il voulait avec moi proposer aux étudiants de philosophie (il en était) une revue digne de ce nom, capable surtout de concurrencer l'immonde torchon intitulé Rhizome, organe pseudo-deleuzien de propagande de l'Unef (ou de l'Unef-ID, je ne sais plus même s'il s'agissait, à peu de nuances près, d'identiques crétins pontifiants et guévaristes dont les petits frères défilent aujourd'hui contre le CPE). C'est cette revue, dont Les Brandes constituait le supplément littéraire et gratuit, qui m'a familiarisé avec les techniques, presque archaïques à l'époque, de la mise en page sur Word. J'appris aussi, ayant trop tardé, sans doute, à m'y résoudre, à taper comme je le pus sur un clavier de vieux Mac. Même enrichissante expérience quant aux techniques de fabrication de plusieurs centaines d'exemplaires, de mise en (dépôt-)vente dans les principales librairies lyonnaises puis de gestion d'un fichier d'abonnés dont le nombre, pour cette entreprise rien moins que cryptique, n'a jamais cessé de nous étonner.

Aucun regret, de même, quant à ma longue collaboration avec Gaël Olivier Fons qui, alors que j'étais étudiant à Lyon 3, vint me trouver : ayant lu L'Indigeste, il voulait avec moi proposer aux étudiants de philosophie (il en était) une revue digne de ce nom, capable surtout de concurrencer l'immonde torchon intitulé Rhizome, organe pseudo-deleuzien de propagande de l'Unef (ou de l'Unef-ID, je ne sais plus même s'il s'agissait, à peu de nuances près, d'identiques crétins pontifiants et guévaristes dont les petits frères défilent aujourd'hui contre le CPE). C'est cette revue, dont Les Brandes constituait le supplément littéraire et gratuit, qui m'a familiarisé avec les techniques, presque archaïques à l'époque, de la mise en page sur Word. J'appris aussi, ayant trop tardé, sans doute, à m'y résoudre, à taper comme je le pus sur un clavier de vieux Mac. Même enrichissante expérience quant aux techniques de fabrication de plusieurs centaines d'exemplaires, de mise en (dépôt-)vente dans les principales librairies lyonnaises puis de gestion d'un fichier d'abonnés dont le nombre, pour cette entreprise rien moins que cryptique, n'a jamais cessé de nous étonner. Pour Salamandra, très intéressante revue (qui, cela ne gâche rien, offrait à ses lecteurs une impeccable maquette) publiée sous les auspices du groupe Europe des Démocraties et des Différences au Parlement européen, je donnai un seul article consacré à George Steiner. Ce fut également un texte consacré à ce même auteur qui parut dans l'un des numéros de la revue confidentielle et exigeante (ceci expliquant sans doute cela, sans compter, de la part de son patron, une bizarre incapacité à l'endroit de la logique médiatico-marchande, qu'il faut tout de même bien finir

Pour Salamandra, très intéressante revue (qui, cela ne gâche rien, offrait à ses lecteurs une impeccable maquette) publiée sous les auspices du groupe Europe des Démocraties et des Différences au Parlement européen, je donnai un seul article consacré à George Steiner. Ce fut également un texte consacré à ce même auteur qui parut dans l'un des numéros de la revue confidentielle et exigeante (ceci expliquant sans doute cela, sans compter, de la part de son patron, une bizarre incapacité à l'endroit de la logique médiatico-marchande, qu'il faut tout de même bien finir  par accepter lorsqu'on se pique de vendre un produit, fût-il le fruit le plus noble de l'esprit) intitulée Les provinciales, dirigée par Olivier Véron qui lut, le premier, le manuscrit qui allait devenir mon essai sur Steiner. Avant même de participer directement au contenu des Provinciales, j'en étais un fervent lecteur, y découvrant par exemple le nom de Jean-Marie Turpin puis celui de Pierre Boutang dont je ne tardai point à dévorer les livres géniaux et (parfois, comme il en va du Purgatoire) hermétiques.

par accepter lorsqu'on se pique de vendre un produit, fût-il le fruit le plus noble de l'esprit) intitulée Les provinciales, dirigée par Olivier Véron qui lut, le premier, le manuscrit qui allait devenir mon essai sur Steiner. Avant même de participer directement au contenu des Provinciales, j'en étais un fervent lecteur, y découvrant par exemple le nom de Jean-Marie Turpin puis celui de Pierre Boutang dont je ne tardai point à dévorer les livres géniaux et (parfois, comme il en va du Purgatoire) hermétiques.Après avoir fini de scanner les couvertures de ces revues, j'ai remisé ces dernières dans le carton où, insignifiantes aventures littéraires, elles vont continuer de mener leur existence secrète.

09/03/2006 | Lien permanent

Éric Marty, les Juifs, Léon Bloy et quelques autres

09/03/2004 | Lien permanent

Ellipses de la mémoire

Lecture de quelques ouvrages dits de synthèse sur la question de l'Islam, par exemple celui d'Encel intitulé Géopolitique de l'apocalypse. De celle-ci, il sera finalement bien peu question (en tout cas dans son aspect métaphysique) même si l'auteur, très utilement, rappelle la honteuse collusion dans notre belle République entre les intérêts ultra-gauchistes, voire gauchistes (j'inverse la précellence dans la bêtise) et l'islamisme radical. Noté ce passage aussi : «Il n’est de meilleur moyen pour mal comprendre un phénomène que de mal le nommer.» Bloy n'eut pas mieux écrit, ni même Bernanos, ni même Boutang, ni même Kraus ou, tout simplement, n'importe quel élève de Terminale conscient, à la différence de nombre de journalistes, qu'il manie en écrivant autre chose qu'un miroir pour imbéciles ou une affichette vantant les mérites de telle mauvaise viande...Tenter de bien nommer les choses, et d'abord les livres qui sont des êtres ou, comme Georges Blin l'affirme dans sa remarquable Cribleuse de blé, des figures, voilà le but parfaitement immodeste que je me suis assigné dans ces brèves et irrévérencieuses chroniques de lecture.

Lecture de quelques ouvrages dits de synthèse sur la question de l'Islam, par exemple celui d'Encel intitulé Géopolitique de l'apocalypse. De celle-ci, il sera finalement bien peu question (en tout cas dans son aspect métaphysique) même si l'auteur, très utilement, rappelle la honteuse collusion dans notre belle République entre les intérêts ultra-gauchistes, voire gauchistes (j'inverse la précellence dans la bêtise) et l'islamisme radical. Noté ce passage aussi : «Il n’est de meilleur moyen pour mal comprendre un phénomène que de mal le nommer.» Bloy n'eut pas mieux écrit, ni même Bernanos, ni même Boutang, ni même Kraus ou, tout simplement, n'importe quel élève de Terminale conscient, à la différence de nombre de journalistes, qu'il manie en écrivant autre chose qu'un miroir pour imbéciles ou une affichette vantant les mérites de telle mauvaise viande...Tenter de bien nommer les choses, et d'abord les livres qui sont des êtres ou, comme Georges Blin l'affirme dans sa remarquable Cribleuse de blé, des figures, voilà le but parfaitement immodeste que je me suis assigné dans ces brèves et irrévérencieuses chroniques de lecture. Combien de fois ai-je lu cette nouvelle de Joseph Conrad, sans doute l'un de ses chefs-d’œuvre avec le colossal Nostromo ? En tout cas je n'en épuise pas les délices, la complexité ou, pour le dire avec le prétentieux Jean Bessière, l'énigmaticité, de même que, sans cesse, je relis Monsieur Ouine de Bernanos et Macbeth de Shakespeare.Je recopie la critique que j'avais postée sur le site d'Amazon.fr, assez synthétique il me semble.«Avec cette longue nouvelle, Joseph Conrad ouvre – ou plutôt entr'ouvre, parce que l'horreur ne se révèle jamais qu'à moitié – la porte que notre siècle n'est pas près de refermer : l'ignoble fascination d'une âme entièrement vouée au Mal, qui pourtant ne peut s'empêcher d'éprouver de déchirants remords. Kurtz est un aventurier surdoué, produit idoine de l'Occident qui s'est aventuré dans les profondeurs de la jungle congolaise jusqu'à soumettre une tribu par le seul pouvoir de son éloquence fastueuse et maléfique. Francis Ford Coppola s'est bien évidemment inspiré de la trame de cette oeuvre pour son superbe Apocalypse Now, qui toutefois ne conserve pas la surprenante ambiguïté de l'aventure de Marlow et de Kurtz. Coppola mais aussi, de façon plus souterraine et influente pour notre âge, T. S. Eliot dans ses Hommes creux (Hollow Men) : «We are the hollow men / We are the stuffed men...», ce sont les mots du poète que cite Marlon Brando. Ces mêmes hommes creux, ennuyés, rassasiés par le spectacle de l'horreur, bavards comme l'intarissable Kurtz de Conrad ou le mystérieux monsieur Ouine de Bernanos, reflètent la monstrueuse faconde d'un Hitler et symbolisent admirablement le vacillement et le déracinement spirituels d'une Modernité bavarde et sans âme, prête à suivre les maîtres chanteurs d'une parole devenue folle. Cœur des ténèbres est la parabole d'un âge du monde où l'homme est désormais totalement seul face aux visages grimaçants qui peuplent les cauchemars de Goya, où il est totalement vulnérable aux voix envoûtantes venues des plus profondes ténèbres.»Je constate avec un certain plaisir qu'une ligne, non pas de crête mais, si l'on veut, de faille, m'anime depuis plus d'une année à présent : étude du Mal dans ses liens consubstantiels avec la littérature et, consécutivement, souci de la langue, aujourd'hui émasculée, violée par d'innombrables hongres faisant profession d'écriture. Non que je sois particulièrement fier de cette constance, que je ne puis d'ailleurs séparer, aussi loin que je me souviens de mes premières fascinations, de ce que je suis, de ce que j'ai toujours été. Simplement, il est sans doute plus difficile, avec ce type de média nerveux (comme on dit d'une belle voiture qu'elle est nerveuse) qu'est le blog, de demeurer constant, fidèle, en un mot : sincère.

Combien de fois ai-je lu cette nouvelle de Joseph Conrad, sans doute l'un de ses chefs-d’œuvre avec le colossal Nostromo ? En tout cas je n'en épuise pas les délices, la complexité ou, pour le dire avec le prétentieux Jean Bessière, l'énigmaticité, de même que, sans cesse, je relis Monsieur Ouine de Bernanos et Macbeth de Shakespeare.Je recopie la critique que j'avais postée sur le site d'Amazon.fr, assez synthétique il me semble.«Avec cette longue nouvelle, Joseph Conrad ouvre – ou plutôt entr'ouvre, parce que l'horreur ne se révèle jamais qu'à moitié – la porte que notre siècle n'est pas près de refermer : l'ignoble fascination d'une âme entièrement vouée au Mal, qui pourtant ne peut s'empêcher d'éprouver de déchirants remords. Kurtz est un aventurier surdoué, produit idoine de l'Occident qui s'est aventuré dans les profondeurs de la jungle congolaise jusqu'à soumettre une tribu par le seul pouvoir de son éloquence fastueuse et maléfique. Francis Ford Coppola s'est bien évidemment inspiré de la trame de cette oeuvre pour son superbe Apocalypse Now, qui toutefois ne conserve pas la surprenante ambiguïté de l'aventure de Marlow et de Kurtz. Coppola mais aussi, de façon plus souterraine et influente pour notre âge, T. S. Eliot dans ses Hommes creux (Hollow Men) : «We are the hollow men / We are the stuffed men...», ce sont les mots du poète que cite Marlon Brando. Ces mêmes hommes creux, ennuyés, rassasiés par le spectacle de l'horreur, bavards comme l'intarissable Kurtz de Conrad ou le mystérieux monsieur Ouine de Bernanos, reflètent la monstrueuse faconde d'un Hitler et symbolisent admirablement le vacillement et le déracinement spirituels d'une Modernité bavarde et sans âme, prête à suivre les maîtres chanteurs d'une parole devenue folle. Cœur des ténèbres est la parabole d'un âge du monde où l'homme est désormais totalement seul face aux visages grimaçants qui peuplent les cauchemars de Goya, où il est totalement vulnérable aux voix envoûtantes venues des plus profondes ténèbres.»Je constate avec un certain plaisir qu'une ligne, non pas de crête mais, si l'on veut, de faille, m'anime depuis plus d'une année à présent : étude du Mal dans ses liens consubstantiels avec la littérature et, consécutivement, souci de la langue, aujourd'hui émasculée, violée par d'innombrables hongres faisant profession d'écriture. Non que je sois particulièrement fier de cette constance, que je ne puis d'ailleurs séparer, aussi loin que je me souviens de mes premières fascinations, de ce que je suis, de ce que j'ai toujours été. Simplement, il est sans doute plus difficile, avec ce type de média nerveux (comme on dit d'une belle voiture qu'elle est nerveuse) qu'est le blog, de demeurer constant, fidèle, en un mot : sincère.

03/05/2005 | Lien permanent

Toutes les langues (ou presque !)

Il va de soi que je serais enchanté si je recevais de nouvelles propositions de traductions, non seulement de certains de mes textes se prêtant à ce difficile exercice mais aussi de ces derniers dans des langues pour le moment absentes de la Zone.

Albanais

Ernesto Sábato, shkrimtari i fundit ? (sur Le Tunnel).

Ernesto Sábato, shkrimtari i fundit ? (sur Le Tunnel). Përshpirtje për një dashnore të William Faulkner (Requiem pour une nonne).

Përshpirtje për një dashnore të William Faulkner (Requiem pour une nonne). Tri dashuri atërore në kohëra të turbullta: Virgjili, Tarkovski dhe McCarthy (Trois piétés en époques troubles : Virgile, Tarkovski et McCarthy).

Tri dashuri atërore në kohëra të turbullta: Virgjili, Tarkovski dhe McCarthy (Trois piétés en époques troubles : Virgile, Tarkovski et McCarthy). Kënga e dashurisë e Judë Iskariotit e Juan Asensio, nga Benoît Mérand (traduction d'un ouvrage de Benoît Mérand sur La Chanson d'amour de Judas Iscariote).

Kënga e dashurisë e Judë Iskariotit e Juan Asensio, nga Benoît Mérand (traduction d'un ouvrage de Benoît Mérand sur La Chanson d'amour de Judas Iscariote).Espagnol

Ernesto Sábato otra vez, el horror y la muerte : sobre El Túnel, par Carlos-Alberto Ospina H.

Ernesto Sábato otra vez, el horror y la muerte : sobre El Túnel, par Carlos-Alberto Ospina H. La Francia que espera a los reyes de España : un país en llamas, par Juan Pedro Quiñonero.

La Francia que espera a los reyes de España : un país en llamas, par Juan Pedro Quiñonero. 2666 margaritas para los cerdos…, par Carmen Muñoz Hurtado.

2666 margaritas para los cerdos…, par Carmen Muñoz Hurtado. La carretera de Cormac McCarthy, par Carmen Muñoz Hurtado.

La carretera de Cormac McCarthy, par Carmen Muñoz Hurtado. Entretien avec José Luis González Ribera paru dans la revue Disidencias.

Entretien avec José Luis González Ribera paru dans la revue Disidencias. Háblales de batallas, de reyes y de elefantes de Mathias Enard, par José Luis González Ribera.

Háblales de batallas, de reyes y de elefantes de Mathias Enard, par José Luis González Ribera.Haïtien

Kont Franse, Manuel Arroyo-Stephens.

Kont Franse, Manuel Arroyo-Stephens.Portugais

A Estrada de Cormac McCarthy, par Henri Carrières.

A Estrada de Cormac McCarthy, par Henri Carrières. Presença e permanência de Georges Bernanos par Adalberto de Queiroz.

Presença e permanência de Georges Bernanos par Adalberto de Queiroz. O Demoníaco segundo Sören Kierkegaard em Monsieur Ouine de Georges Bernanos, par Carlos Sousa de Almeida.

O Demoníaco segundo Sören Kierkegaard em Monsieur Ouine de Georges Bernanos, par Carlos Sousa de Almeida. A Mulher de Zaquintos (La Femme de Zante de Solomos), par Henri Carrières.

A Mulher de Zaquintos (La Femme de Zante de Solomos), par Henri Carrières. Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, par Henri Carrières.

Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, par Henri Carrières.Italien

La strada di Cormac McCarthy, par Stefano Borselli.

La strada di Cormac McCarthy, par Stefano Borselli.Anglais

The Road by Cormac McCarthy, par Carmen Muñoz Hurtado.

The Road by Cormac McCarthy, par Carmen Muñoz Hurtado. Apologia pro Vita Kurtzii 2 : Blood Meridian by Cormac McCarthy, par Douglas Robertson.

Apologia pro Vita Kurtzii 2 : Blood Meridian by Cormac McCarthy, par Douglas Robertson. The Possibility of an Island by Michel Houellebecq, par Douglas Robertson.

The Possibility of an Island by Michel Houellebecq, par Douglas Robertson. 2666 by Roberto Bolaño, par Douglas Robertson.

2666 by Roberto Bolaño, par Douglas Robertson. Malcolm Lowry’s Under the Volcano : the books under the book, the Book under the books, par Douglas Robertson.

Malcolm Lowry’s Under the Volcano : the books under the book, the Book under the books, par Douglas Robertson. W. G. Sebald's The Emigrants, par Douglas Robertson.

W. G. Sebald's The Emigrants, par Douglas Robertson.Grec

Διονύσιος Σολομός, Η γυναικα της Ζάκυνθος (La Femme de Zante de Solomos), par Georges Georgiou.

Διονύσιος Σολομός, Η γυναικα της Ζάκυνθος (La Femme de Zante de Solomos), par Georges Georgiou. Deux monstres : Les harmonies Werckmeister de Tarr et Baleine de Gadenne (Δύο τέρατα: Οι αρμονίες του Βερκμάιστερ του Tarr και Η φάλαινα του Gadenne) et Tango de Satan de László Krasznahorkai (Το Τανγκό του Σατανά, του László Krasznahorkai), par LastTapes Mag.

Deux monstres : Les harmonies Werckmeister de Tarr et Baleine de Gadenne (Δύο τέρατα: Οι αρμονίες του Βερκμάιστερ του Tarr και Η φάλαινα του Gadenne) et Tango de Satan de László Krasznahorkai (Το Τανγκό του Σατανά, του László Krasznahorkai), par LastTapes Mag. La route (Ο Δρόμος) de Cormac McCarthy, également sur le site LastTapes Mag.

La route (Ο Δρόμος) de Cormac McCarthy, également sur le site LastTapes Mag.

28/10/2009 | Lien permanent

Mâles lectures

Les Diaboliques de Barbey d'Aurevilly (1874).

Les Diaboliques de Barbey d'Aurevilly (1874). Les Premiers Rois de Norvège de Thomas Carlyle (1875).

Les Premiers Rois de Norvège de Thomas Carlyle (1875). Le Désespéré de Léon Bloy (1887).

Le Désespéré de Léon Bloy (1887). Les Pharisiens de Georges Darien (1891).

Les Pharisiens de Georges Darien (1891). Le Voleur de Georges Darien (1897).

Le Voleur de Georges Darien (1897). Les Déracinés de Maurice Barrès (1897).

Les Déracinés de Maurice Barrès (1897). La Belle France de Georges Darien (1901).

La Belle France de Georges Darien (1901). Le Voyage du centurion d'Ernest Psichari (1916).

Le Voyage du centurion d'Ernest Psichari (1916). Orages d'acier d'Ernst Jünger (1920).

Orages d'acier d'Ernst Jünger (1920). Mesure de la France de Pierre Drieu la Rochelle (1922).

Mesure de la France de Pierre Drieu la Rochelle (1922). Moravagine de Blaise Cendrars (1926).

Moravagine de Blaise Cendrars (1926). Personne ne gagne de Jack Black (1926).

Personne ne gagne de Jack Black (1926). Écrivains et artistes de Léon Daudet (1927-1929).

Écrivains et artistes de Léon Daudet (1927-1929). Écrits d'exil de Léon Daudet (1927-1928)

Écrits d'exil de Léon Daudet (1927-1928) «De nouveau l’âme vacille». Sur Océan et Brésil d’Abel Bonnard (1929).

«De nouveau l’âme vacille». Sur Océan et Brésil d’Abel Bonnard (1929). La Grande Peur des bien-pensants de Georges Bernanos (1931).

La Grande Peur des bien-pensants de Georges Bernanos (1931). Le Feu follet suivi d'Adieu à Gonzague de Pierre Drieu la Rochelle (1931).

Le Feu follet suivi d'Adieu à Gonzague de Pierre Drieu la Rochelle (1931). Les Réprouvés d'Ernst von Salomon (1931).

Les Réprouvés d'Ernst von Salomon (1931). Années décisives d'Oswald Spengler (1933).

Années décisives d'Oswald Spengler (1933). Le drame du présent. Les Modérés d'Abel Bonnard (1936).

Le drame du présent. Les Modérés d'Abel Bonnard (1936). Les Grands cimetières sous la lune de Georges Bernanos (1938).

Les Grands cimetières sous la lune de Georges Bernanos (1938). Sur les falaises de marbre d'Ernst Jünger (1939).

Sur les falaises de marbre d'Ernst Jünger (1939). Gilles et L'Homme à cheval de Drieu la Rochelle (1939 et 1943).

Gilles et L'Homme à cheval de Drieu la Rochelle (1939 et 1943). Notre avant-guerre de Robert Brasillach (1941).

Notre avant-guerre de Robert Brasillach (1941). Les Décombres de Lucien Rebatet (1941).

Les Décombres de Lucien Rebatet (1941). Le Sabbat de Maurice Sachs (1946).

Le Sabbat de Maurice Sachs (1946). La Politique considérée comme souci de Pierre Boutang (1948).

La Politique considérée comme souci de Pierre Boutang (1948). Les Epées de Roger Nimier (1948).

Les Epées de Roger Nimier (1948). La peau et les os de Georges Hyvernaud (1949).

La peau et les os de Georges Hyvernaud (1949). Le Grand d'Espagne de Roger Nimier (1950).

Le Grand d'Espagne de Roger Nimier (1950). Le Hussard bleu de Roger Nimier (1950).

Le Hussard bleu de Roger Nimier (1950). Portrait de l'aventurier de Roger Stéphane (1950).

Portrait de l'aventurier de Roger Stéphane (1950). Journal d'un homme occupé de Robert Brasillach (1955).

Journal d'un homme occupé de Robert Brasillach (1955). L'éclipse de l'intellectuel d'Elemire Zolla (1959).

L'éclipse de l'intellectuel d'Elemire Zolla (1959). La Côte sauvage de Jean-René Huguenin (1960).

La Côte sauvage de Jean-René Huguenin (1960). L'Orange mécanique d'Anthony Burgess (1962).

L'Orange mécanique d'Anthony Burgess (1962). La gloire du vaurien de René Ehni (1964).

La gloire du vaurien de René Ehni (1964). La mort de L.-F. Céline de Dominique de Roux (1966).

La mort de L.-F. Céline de Dominique de Roux (1966). Une adolescence au temps du Maréchal de François Augiéras (1968).

Une adolescence au temps du Maréchal de François Augiéras (1968). La France intellectuelle de Jules Monnerot (1970).

La France intellectuelle de Jules Monnerot (1970). La contre-révolution de Thomas Molnar (1972).

La contre-révolution de Thomas Molnar (1972). Immédiatement de Dominique de Roux (1972).

Immédiatement de Dominique de Roux (1972). Histoire égoïste de Jacques Laurent (1976).

Histoire égoïste de Jacques Laurent (1976). Minutes d'un libertin. 1938-1941 de François Sentein (1977).

Minutes d'un libertin. 1938-1941 de François Sentein (1977). La Jeunesse est lente à mourir de Grégoire Dubreuil (1984).

La Jeunesse est lente à mourir de Grégoire Dubreuil (1984). Carnets d'un vaincu de Nicolás Gómez Dávila (1992).

Carnets d'un vaincu de Nicolás Gómez Dávila (1992). Le Soulèvement contre le monde secondaire de Botho Strauss (1993).

Le Soulèvement contre le monde secondaire de Botho Strauss (1993). Une génération perdue. Les poètes guerriers dans l'Europe des années 1930 de Maurizio Serra (2015).

Une génération perdue. Les poètes guerriers dans l'Europe des années 1930 de Maurizio Serra (2015).11/02/2016 | Lien permanent

Moravagine de Blaise Cendrars

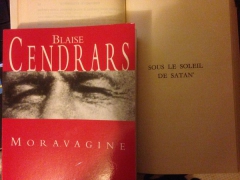

Je vois au moins deux rapprochements possibles entre Moravagine de Blaise Cendrars et Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos. Le plus évident, mais peut-être le plus borgésien, je veux dire, celui sur lequel Borges aurait brodé à l'infini : ils ont tous deux paru en 1926. Le second rapprochement est bien plus profond, à moins que ce ne soit strictement l'inverse, et alors il ne sera tout au plus qu'universitaire, et touche à la figuration du double démoniaque, furieux rêve, dira Bernanos de son livre, qu'il s'agit d'expulser à tout prix, alors que Blaise Cendrars cite une lettre d'un certain Docteur Ferral, réel ou imaginaire quelle importance, qui affirme de l'auteur qu'il est à présent un «homme libre» (1), puisqu'il est parvenu à se libérer lui aussi de son mauvais rêve, après qu'il a grossi en lui durant de nombreuses années, la première mention de ce qui était alors un texte intitulé Moravagine, idiot (cf. p. 252, dans un autre intitulé Pro domo. Comment j'ai écrit Moravagine) datant de novembre 1912. La guerre a littéralement traversé Moravagine, et quelque chose de son écho assourdi semble gronder obstinément dans ces pages que l'on dirait écrites, bien au contraire de ce que nous en apprend leur genèse, d'une seule coulée, de boue bien évidemment.

Je vois au moins deux rapprochements possibles entre Moravagine de Blaise Cendrars et Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos. Le plus évident, mais peut-être le plus borgésien, je veux dire, celui sur lequel Borges aurait brodé à l'infini : ils ont tous deux paru en 1926. Le second rapprochement est bien plus profond, à moins que ce ne soit strictement l'inverse, et alors il ne sera tout au plus qu'universitaire, et touche à la figuration du double démoniaque, furieux rêve, dira Bernanos de son livre, qu'il s'agit d'expulser à tout prix, alors que Blaise Cendrars cite une lettre d'un certain Docteur Ferral, réel ou imaginaire quelle importance, qui affirme de l'auteur qu'il est à présent un «homme libre» (1), puisqu'il est parvenu à se libérer lui aussi de son mauvais rêve, après qu'il a grossi en lui durant de nombreuses années, la première mention de ce qui était alors un texte intitulé Moravagine, idiot (cf. p. 252, dans un autre intitulé Pro domo. Comment j'ai écrit Moravagine) datant de novembre 1912. La guerre a littéralement traversé Moravagine, et quelque chose de son écho assourdi semble gronder obstinément dans ces pages que l'on dirait écrites, bien au contraire de ce que nous en apprend leur genèse, d'une seule coulée, de boue bien évidemment. Se débarrasser de chacun de ces romans terribles, de Moravagine, idiot qui deviendra, donc, le plus long chapitre de notre livre, dissiper la nuit qu'ils ont creusée comme des tranchées où les deux auteurs découvriront leur propre peur, Cendrars comme Bernanos n'ont pu le faire que retour de la Première Guerre mondiale, et c'est là, après tout, un autre point commun entre ces deux œuvres sorties de la guerre : «Une flamme créatrice me dévorait, mais je n'écrivis pas une ligne : je tirais des coups de fusil. Ni de jour ni de nuit Moravagine ne m'a jamais quitté dans la vie anonyme des tranchées» (p. 254), alors que Georges Bernanos confiera à Frédéric Lefèvre que Sous le soleil de Satan est un livre tout entier né de la guerre, et c'est en effet une lutte à mort que Donissan livre contre Satan, comme s'il était, en tant que saint, à l'avant de l'armée pour le moins placide des catholiques qui, à de très rares exceptions près comme l'abbé Menou-Segrais, ne sont que d'interchangeables figurants de l'Arrière, qui n'aime pas, nous le savons tous, l'héroïsme, encore moins celui de la sainteté, qui est peut-être le plus mystérieux des héroïsmes.

Donissan n'est sans doute pas Bernanos même si, bien évidemment, une analyse un peu plus poussée nous montrerait, chez le jeune prêtre perpétuellement crotté par la boue des chemins de campagne qu'il arpente inlassablement, comme chez le romancier qui est déjà, en 1926, un homme en pleine possession de ses moyens, une volonté de perforer les âmes et les consciences, d'y débusquer le mal, volonté trouble que l'écrivain figure par le don que possède Donissan de voir au fond des âmes des pécheurs. Ce don permet au jeune abbé de sonder les cœurs pourris de ses ouailles, alors que le narrateur qui découvrira Moravagine au sanatorium de Waldensee moquera la folle prétention des médecins de son époque, prétendant, eux, vieux rêve sot de tous les progressistes, «extirper le mal» en châtrant «les criminels passionnels et [en s'attaquant] même aux lobes du cerveau» (p. 21). Cette même analyse aurait aussi vite fait de montrer que le personnage plus complexe qu'il n'y paraît qu'est Donissan, sous ses dehors de rugueux paysan ne dédaignant pas la conversation des maquignons, présente des caractéristiques qui sont celles que l'auteur évoque à Dom Besse comme étant ses propres démons. Souvenons-nous de ce qu'il lui écrit par exemple le 13 septembre 1918 : «Fasse le ciel qu'elle [ma fille] ne tienne pas de moi par le mauvais côté, ce coin noir où je me retire, aux heures mauvaises, pour ruminer contre le genre humain ! Il y a là-dedans une foule de pensées rampantes, que je n'ai pas le courage d'écraser, et qui remuent toujours. L'âme romantique, en quittant son gîte, y a tout de même laissé sa litière empoisonnée. [...] Les méchants maîtres de l'adolescence nous ont pourtant assombris pour toujours. Il y a un fond obscur qu'à la fois j'aime et redoute. Il y a une certaine joie de l'esprit, une pleine possession de soi-même, que nous ne connaissons pas»

(2). Cette joie mauvaise, cette pleine possession de soi-même, que sont-elles sinon la joie que Bernanos prêtera à Satan et le tête-à-tête démoniaque du pécheur endurci avec sa propre conscience inapaisable ? La boue dans laquelle patauge plus d'une fois Donissan est non seulement celle qui est omniprésente dans les lettres de Bernanos au front mais, plus profondément, celle qui constitue son paysage intérieur, morne et dévasté, où l'auteur écoute avec des grincements de dents le rire féroce de l'angoisse pure : «L'angoisse est plénière et permanente. Il y a des jours affreux. Nous serions notés d'infamie pour l'éternité, si nous prétendions encore opposer nos faibles forces à la grâce foudroyante et impitoyable, qui multiplie ses coups, comme si le temps lui était mesuré» (3).

Moravagine, lui, est Cendrars, à moins que ce ne soit l'inverse : «Je voulais me mettre à écrire, il avait pris ma place. Il était là, installé au fond de moi-même comme dans un fauteuil. [...] Mes pensées, mes études favorites, ma façon de sentir, tout convergeait vers lui, était à lui, le faisait vivre. J'ai nourri, élevé un parasite à mes dépens. Á la fin je ne savais plus qui de nous deux plagiait l'autre. Il a voyagé à ma place. Il a fait l'amour à ma place» (pp. 260-1). Peu importe nous semble-t-il que Blaise Cendrars atténue son propos en précisant immédiatement qu'il n'y a «jamais eu réelle identification car chacun était soi, moi et l'Autre», puisqu'il poursuit tout aussi immédiatement par ces termes : «Tragique tête-à-tête qui fait que l'on ne peut écrire qu'un livre ou plusieurs fois le même livre. C'est pourquoi tous les beaux livres se ressemblent. Ils sont tous autobiographiques. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul sujet littéraire : l'homme. C'est pourquoi il n'y a qu'une littérature : celle de cet homme qui écrit» (p. 261).

Il n'y a qu'une seule littérature, celle de l'homme qui écrit. Chez Cendrars comme chez Bernanos pourtant, c'est la vie qui l'emporte, toujours dirait-on, sur l'écriture. Voici ce qu'écrit l'auteur de L'Or des difficultés d'écriture de Moravagine : «Je finirai tout cela à la fazenda parce qu'il le faut, mais ce n'est pas drôle. Huit jours de cheval en moins, huit jours de chasse dans la brousse et dans la jungle, huit jours de coups de fusil que je ne tirerai pas, huit jours d'exploration, de Ford, de canotage que je ne ferai pas, huit jours où je ne pourrai aller à la danse m'entretenir avec les Nègres et les Négresses, avec les Indiens et les Indiennes, boire avec les vaqueiros (sic), les dresseurs de chevaux, les coureurs de bois, les planteurs, ni écouter leurs histoires à dormir debout, ni surprendre leurs amours et risquer ma peau. Huit jours... Huit nuits... Que de temps perdu à la machine à écrire !...» (p. 268, l'auteur souligne). Et Bernanos, à peine la guerre terminée, confesse pour sa part : «Le métier littéraire ne me tente pas, il m'est imposé. C'est le seul moyen qui m'est donné de m'exprimer, c'est-à-dire de vivre. Pour tous une émancipation, une délivrance de l'homme intérieur, mais ici quelque chose de plus: la condition de ma vie morale. Nul n'est moins art pour (l') art, nul n'est moins amateur que moi. C'est pourquoi le mal est sans remède» (4).

Nous ne serons mêmes pas étonnés de constater que le double, dans les deux romans, figure explicitement sous la forme d'un personnage maléfique qui, dans celui de Bernanos, tente Donissan égaré dans le labyrinthe de la nuit de l'âme et qui, dans celui de Cendrars, tourmente la compagne de Moravagine en Russie révolutionnaire, Mascha, le présent utilisé par l'auteur accentuant la réalité de la scène maléfique, comme s'il s'agissait d'un cauchemar sans fin : «Un bras s'insinue sous le sien. Une voix rauque lui murmure à l'oreille : - Mascha ! Tu te promènes depuis longtemps ? D'où viens-tu, Mascha ? Qui t'a enseigné ce chemin ? Je sais d'où tu viens. Je sais ce que tu vas faire. C'est toi qui nous vendras tous. Personne n'est dupe de tes paroles. Nous te tenons à l’œil. Mascha n'ose tourner la tête. Elle ralentit encore son pas défaillant. Quelqu'un est là, à son côté, qui marche dans le coin de son œil. De grands frissons lui coulent dans le dos» (p. 100).

Il ne faudrait bien sûr point trop systématiser ces ressemblances, qui amuseront peut-être quelque universitaire en mal d'étude comparée mais enfin, c'est la force de ces deux romans qui frappe tout lecteur un peu sensible, comme si l'énergie explosive faramineuse de la Première Guerre mondiale s'était concentrée dans ces deux textes qui ne cherchent qu'à exploser, à conserver une présence rétinienne bien après que nous en avons tourné la dernière page. Le mouvement, dans Moravagine, est permanent qui cherche à percer le secret d'une force tapie au plus profond de l'homme, comme l'indique l'exergue de Remy de Gourmont, «peu de bruit intérieur» qui pourtant «contient tout» (p. 11), le narrateur s'étant lui spécialisé dans «l'étude des soi-disant «maladies» de la volonté et, plus particulièrement, des troubles nerveux, des tics manifestes, des habitudes propres à chaque être vivant, causés par les phénomènes de cette hallucination congénitale qu'est, à [ses] yeux, l'activité irradiante, continue de la conscience» (pp. 17-8). La suite nous intéresse tout particulièrement, qui évoque la «Grande Hystérie» (p. 18), l'un des noms purement objectifs que donnerait quelque clinicien aux troubles qui obsèdent jusqu'à la possession la jeune et impavide Mouchette, Cendrars inversant notre façon de penser en écrivant que les maladies ne sont pas la face morbide de la santé mais celle-ci dans son ensemble, Moravagine terminant d'ailleurs son existence fulgurante sous le scalpel, comme le personnage que Jacques Chessex évoque dans son Vampire de Ropraz. Ce n'est pas un hasard si, lisant voici quelque temps ce roman, le nom de Moravagine m'est venu à l'esprit ! J'avais vu, dans ces trois romans (j'y ajoutai l'un de ceux de Cormac McCarthy), une réification de l'homme à l’œuvre, qui n'est d'ailleurs point absente de Moravagine (5).

Il n'en reste pas moins que ce roman est infiniment plus matérialiste, y compris même dans le rapprochement avec Sixtine, «roman de la vie cérébrale» comme Rémy de Gourmont l'avait intitulé, que ne l'est celui de Georges Bernanos, bien que Sous le soleil de Satan ait pu être plus d'une fois rapproché, dans sa peinture des paysages et des personnages, des procédés du naturalisme ou même d'un «naturalisme spiritualiste» que Huysmans opposera dans le premier chapitre de Là-bas au «cloportisme» auquel il réduit la plus grande partie des productions littéraires de son époque, singulièrement celles de la clique de Zola.

Curieuse tentative, en fin de compte, que celle de Cendrars, qui prétend explorer les confins de la conscience humaine sans jamais parier sur une quelconque dimension spirituelle, et encore moins sur Dieu, dont le visage est comparé à une merde (cf. p. 64) sur laquelle Moravagine vient de marcher par pure mégarde, bien qu'il n'existe évidemment aucun hasard dans un beau roman (6). Moravagine, nous précise le narrateur, ne lui a jamais parlé de Dieu (cf. p. 63), tandis que ce même narrateur n'hésitera pas à dire de son compagnon qu'il est «indifférent comme Dieu, indifférent comme un idiot» (p. 104), et alors que Moravagine lui-même voudra devenir Dieu (cf. p. 224) ou même se prétendra Dieu, confiant énigmatiquement à son ami : «Je me suis fait adorer, tu sais» (p. 206). Cendrars n'hésite pourtant pas, à la différence de Conrad parlant de Kurtz devenu idole des ténèbres, à évoquer les cérémonies païennes atroces qui ont été un temps le quotidien de son personnage : «Le soir, campant sur une grève déserte, je faisais allumer un grand feu et, distribuant aux femmes de copieuses libations de vin de palme qui leur avait toujours été interdit, on célébrait une vaste orgie qui s'achevait par le sacrifice de l'une d'elles à qui j'ouvrais le ventre» (p. 208) (7).

Cendrars a beau nous assurer, comme Conrad du reste, que la vie est suffisamment mystérieuse et vaste pour que nous n'y fassions point intervenir quelque introuvable transcendance, fût-elle platement spiritualiste, rien n'y fait car, comme tous les écrivains de génie, Cendrars est toujours plus grand que le programme auquel il fait mine de s'astreindre, et il faut donc bien que jaillisse «la formidable somme d'énergie permanente que contient chaque objet inanimé» (p. 29), ce que n'est heureusement, jamais, un bon livre, comme doit jaillir hors de Moravagine «la flamme qui brille au fond de ses yeux agrandis» (p. 31). Je parlais plus haut de mouvement constant illustré par Moravagine : celui-ci est de contraction puis de dilatation, contraction sur «la vie [qui] devient intérieure» (p. 34) à laquelle Moravagine devient «excessivement attentif» (p. 42), surtout lorsqu'il se trouvera en prison (cf. p. 54), passant ses journées sur son grabat, «les jambes ployées en chien de fusil, les bras croisés sur les épaules, les yeux clos, les oreilles pleines de cire, recroquevillé sur tout [son] être, petit, petit, immobile comme dans le ventre de [sa] mère» (p. 55). C'est dans cette même prison que prendra place une de ces scènes alternant mouvement de concentration extrême suivi d'une dilatation, «systole, diastole» (p. 58) écrit ainsi Cendrars, qui affirme de Moravagine que, «comme ces zoophytes qu'on touche», il rentrait «la vie dans [ses] profondeurs» (p. 61), il se digérait soi-même, dans son propre estomac.

Comment serait-il possible de contraindre ou même briser ce mouvement, alors que Moravagine se prétend «du clan mongol, qui apporta une vérité monstrueuse : l'authenticité de la vie, la connaissance du rythme, et qui ravagera toujours vos maisons statiques du temps et de l'espace» (p. 60) ? Impossible, car ce mouvement, qu'est-il, sinon la littérature même ?

Moravagine est de toutes les actions séditieuses, et nous le retrouvons ainsi en Russie, dans la Russie encore Sainte où les «cas de folie et de suicide étaient quotidiens», car «tout [y] était détraqué, les institutions, les traditions de famille, le sentiment de l'honneur», et qu'un «ferment de désagrégation, que l'on prenait pour du mysticisme, travaillait toutes les couches de la société» (p. 68). Il n'est pas plus étonnant que Moravagine et le narrateur, devenu son compagnon d'aventure, prônent «la vie active, l'action directe, l'action directe qui ne vaut rien pour un intellectuel» pourtant (p. 70) (8), alors que celle qui deviendra bien vite la maîtresse de Moravagine, Mascha Ouptschack, «Juive lituanienne», est ainsi l'«auteur d'un livre sur le mouvement perpétuel» (p. 72). Il faut noter, à ce titre, l'étrange théorie de Cendrars sur le masochisme, qu'il confond volontairement avec l'amour (cf. p. 74) et, spécifiquement, avec la complexion grandiloquente et lacrymale, faussement désespérée et tragique, de la femme juive (cf. p. 78), que nous pourrions interpréter comme un mouvement essentiellement contraire à celui de cette espèce d'élan vital qui anime la moindre ligne de ce roman qui ne tient tout simplement pas en place, mouvement incontrôlable, sinon, peut-être, comme nous le verrons, par l'écriture, un langage qui ne peut s'imaginer lui aussi que pur mouvement, frénétique entrechoc de consonnes et de voyelles, de mots d'argot ou bien savants, phrases débridées impossibles à contenir, tour à tour réduites à un mot ou mimant le long écoulement de l'ennui sur tel fleuve d'Amérique du Sud.

Cendrars n'est pas dupe de ce qui se trame dans cette Sainte Russie en proie à tous les complots et attentats, y compris celui, grandiose et loufoque, que nos conspirateurs ont préparé contre le tsar (cf. p. 86), et tel passage semble annoncer les massacres de masse qui ne vont pas tarder à être une réalité, et pas seulement pour les Russes : «Il y avait longtemps que nous ne croyions plus à rien, même pas à rien. Les nihilistes de 1880 étaient une secte mystique, des rêveurs, les routiniers du bonheur universel. Nous, nous étions aux antipodes de ces jobards et de leurs fumeuses théories. Nous étions des hommes d'action, des techniciens, des spécialistes, les pionniers d'une génération moderne vouée à la mort, les annonciateurs de la destruction universelle, des réalistes, des réalistes. Et la réalité n'existe pas. Quoi ? Détruire pour reconstruire ou détruire pour détruire ? Ni l'un ni l'autre. Anges ou démons ? Non, permettez-moi de rire : des automates, tout simplement. Nous agissions comme une machine tourne à vide, jusqu'à épuisement, inutilement, inutilement, comme la vie, comme la mort, comme on rêve. Nous n'avions même plus le goût du malheur» (p. 87). Ces lignes sont frappantes de justesse, tout comme celles qui décrivent, durant l'aventure russe, l'état psychologique de nos deux héros : «Ah ! il ne s'agissait plus de la conquête du monde ou de sa destruction totale ! Chacun de nous cherchait plutôt à rassembler ses forces les plus secrètes dont l'extrême dispersement creusait un vide au fond de nous-mêmes et à fixer ses pensées dont le flot intarissable était absorbé dans cet abîme» (p. 88).

L'homme creux qu'est finalement Moravagine, peu nous importe sa prodigieuse vitalité qui éclatera non seulement en Russie mais aussi en Amérique, n'illustre pas seulement le «principe d'utilité» qui est selon Blaise Cendrars «la plus belle et peut-être la seule expression de la loi de constance intellectuelle entrevue par Remy de Gourmont» (p. 154), mais un rythme frénétique mimé plus d'une fois dans l'écriture même, haletante, fiévreuse, syncopée, grâce à laquelle Cendrars nous rappelle l'enjeu réel de son roman : si l'écriture n'est pas la vraie vie, nous l'avons vu, du moins permet-elle de tenter de saisir le rythme devenu fou du monde moderne, précipité, au sens chimique du terme, dont il importe de percer le secret de vitesse et d'accumulation (cf. pp. 162 et sq.), car la langue nous dit l'écrivain, «se refait et prend corps, la langue qui est le reflet de la conscience humaine, la poésie qui fait connaître l'image de l'esprit qui la conçoit, le lyrisme qui est une façon d'être et de sentir, l'écriture démotique, animée du cinéma qui s'adresse à la foule impatiente des illettrés, les journaux qui ignorent la grammaire et la syntaxe pour mieux frapper l’œil avec les placards typographiques des

18/01/2016 | Lien permanent

La Littérature à contre-nuit

Rappel

Revue de presse.

Acheter La Littérature à contre-nuit sur Amazon.

Acheter La Littérature à contre-nuit sur Amazon.De La Littérature à contre-nuit éditée par Sulliver, j'aurai publié sur ce blog les textes suivants (ceux-ci sont toutefois incomplets et dépouillés de leur apparat critique) :

1) Identification du démoniaque (une des parties de l'Avant-propos).

2) L'arche brisée de la parole, un texte ici donné au format PDF, dans son intégralité.

3) L'état de la parole depuis Joseph de Maistre.

4) L'Invitation chez les Stirl de Paul Gadenne.

5) Satan graveur : Les Sataniques de Rops et Les Désatres de Goya.

6) Ernesto Sábato, le dernier sondeur des abîmes.

7) Georg Trakl : la bouche noire du poète.

8) Monsieur Ouine de Georges Bernanos et les ténèbres de Dieu.

9) Ernest Hello ou l'urgence de la Parole.

Inversement, lorsque Irénée Lastelle, alors patron de Sulliver, m'a proposé de rééditer ce livre qui avait paru en 2005 aux éditions A contrario dirigées par Matthieu Baumier, je lui ai soumis l'idée d'adjoindre à ces textes d'autres qui me semblaient dignes, à condition bien évidemment d'être travaillés, d'être publiés en livre, puisque je ne crois guère au passage direct entre des notes recueillies d'abord sur un blog puis dans un livre.

Ce sont ainsi les notes suivantes consacrées à trois romans de Cormac McCarthy qui ont été reprises (et complétées) dans mon livre :

1) Suttree.

2) Méridien de sang.

3) No Country for Old Men ou Macbeth face aux sorcières.

20/07/2009 | Lien permanent

Enquête sur le roman, 3

05/07/2008 | Lien permanent

On ne voit décidément plus rien, ni Dieu ni diable, sans Daniel Arasse

À première vue, il paraît tout à fait impossible de se servir des leçons espiègles mais toujours savantes que Daniel Arasse délivra sur la peinture et, plus fondamentalement, sur l’art de bien regarder cette dernière, sans être confronté aux railleries des innombrables spécialistes qui pullulent dans tous les domaines d’expertise imaginables. Notre époque, qui pourtant multiplie les textes et, désormais, les écrans où les afficher et même les lire, ne sais plus regarder, tout juste voir, comme elle ne sait plus, du reste, écouter ni même lire. Il pourrait aussi sembler franchement loufoque de rapprocher le grand historien de la peinture que fut Daniel Arasse de Georges Bernanos. Pourtant, l’un et l’autre ont su, mieux que quiconque, voir ce qui est sous nos yeux et que personne ne semble avoir vu et que, en tout cas, plus personne ne désire voir : Dieu et diable. L’un est au-delà de notre vision, même si quelques mystiques ou bien Dante ont tenté, à grand renfort d’images et en empruntant des voies de traverses aporétiques ou apophatiques, de signifier, par le verbe, la lumière, comme un visage représenté par une icône se déleste de son poids de chair. L’autre, singe du premier selon les Pères de l’Église, est en deçà de notre vision, s’ingéniant à rendre difforme et grotesque une chair qu’il ne peut que martyriser, comme le prouvent les innombrables exemples, historiques ou romanesques, de possession. Dans les deux cas pourtant il importe que nous réapprenions à regarder ou même, encore plus modestement, à voir, tant il est urgent, dans le « monde cassé » de Gabriel Marcel qui est désormais le nôtre, de tenter d’apercevoir les derniers signes du sacré, maléfique ou divin.

À première vue, il paraît tout à fait impossible de se servir des leçons espiègles mais toujours savantes que Daniel Arasse délivra sur la peinture et, plus fondamentalement, sur l’art de bien regarder cette dernière, sans être confronté aux railleries des innombrables spécialistes qui pullulent dans tous les domaines d’expertise imaginables. Notre époque, qui pourtant multiplie les textes et, désormais, les écrans où les afficher et même les lire, ne sais plus regarder, tout juste voir, comme elle ne sait plus, du reste, écouter ni même lire. Il pourrait aussi sembler franchement loufoque de rapprocher le grand historien de la peinture que fut Daniel Arasse de Georges Bernanos. Pourtant, l’un et l’autre ont su, mieux que quiconque, voir ce qui est sous nos yeux et que personne ne semble avoir vu et que, en tout cas, plus personne ne désire voir : Dieu et diable. L’un est au-delà de notre vision, même si quelques mystiques ou bien Dante ont tenté, à grand renfort d’images et en empruntant des voies de traverses aporétiques ou apophatiques, de signifier, par le verbe, la lumière, comme un visage représenté par une icône se déleste de son poids de chair. L’autre, singe du premier selon les Pères de l’Église, est en deçà de notre vision, s’ingéniant à rendre difforme et grotesque une chair qu’il ne peut que martyriser, comme le prouvent les innombrables exemples, historiques ou romanesques, de possession. Dans les deux cas pourtant il importe que nous réapprenions à regarder ou même, encore plus modestement, à voir, tant il est urgent, dans le « monde cassé » de Gabriel Marcel qui est désormais le nôtre, de tenter d’apercevoir les derniers signes du sacré, maléfique ou divin.

31/03/2015 | Lien permanent

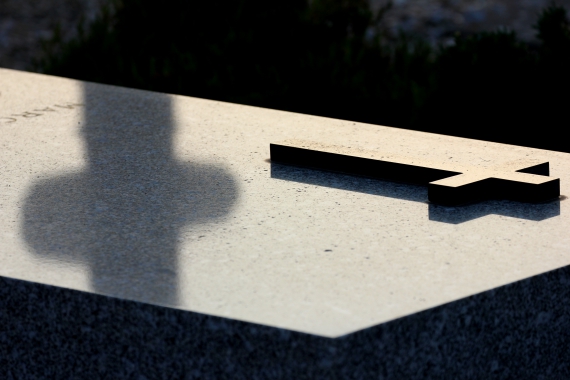

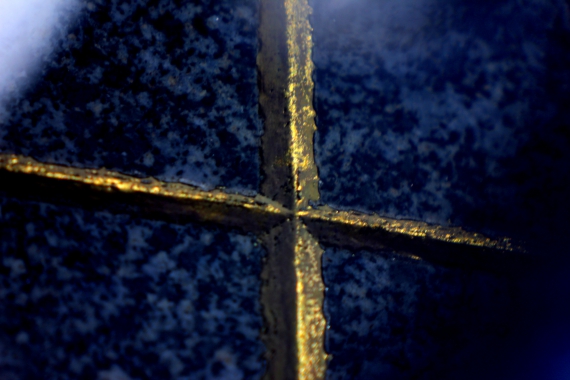

Dans un cimetière, en Haute-Normandie

Un office des ténèbres à La Cour Dieu.

Un office des ténèbres à La Cour Dieu. Dans le Haut-Pays d'Artois, sur les traces de Georges Bernanos.

Dans le Haut-Pays d'Artois, sur les traces de Georges Bernanos. Certaines de ces photographies ont été reprises dans mon ouvrage, intitulé Lumières de Haute-Normandie. J'ai ajouté à ces photographies quelques clichés pris dans le magnifique cimetière marin de l'église Saint Valéry, à Varengeville-sur-Mer.

Certaines de ces photographies ont été reprises dans mon ouvrage, intitulé Lumières de Haute-Normandie. J'ai ajouté à ces photographies quelques clichés pris dans le magnifique cimetière marin de l'église Saint Valéry, à Varengeville-sur-Mer.«Je connais tous les Christs qui pendent dans les musées;

Mais Vous marchez, Seigneur, ce soir à mes côtés.»

Blaise Cendrars, Pâques à New York.

Sur le modèle de la première série de photographies que j'avais consacrées aux paysages et aux lumières de Haute-Normandie, voici une nouvelle série, réalisée, à différentes heures de la journée, dans un petit cimetière de la région où vivent mes parents. Les pédants parleraient de reportage à contrainte, étant donné que j'ai utilisé deux puissants téléobjectifs à l'exclusion de toute autre optique, qui accentuent exagérément des détails minuscules et dramatisent les différentes profondeurs de champs. Aucune de ces photographies n'a été retouchée (hormis les contrastes de certaines d'entre elles, légèrement rehaussés) ni même recadrée.

Il suffit de cliquer sur chaque photographie pour l'agrandir. L'intégralité de ce petit reportage est en ligne sur ma galerie Flickr.