Rechercher : alain soral

Marc-Édouard Nabe dans la Zone

Marc-Édouard Nabe le si peu bloyen.

Marc-Édouard Nabe le si peu bloyen. Marc-Édouard Nabe n'enfonce pas vraiment le clou.

Marc-Édouard Nabe n'enfonce pas vraiment le clou. Marc-Édouard Nabe ou la colère du bourdon.

Marc-Édouard Nabe ou la colère du bourdon. Au régal des vermines ou les poisons inoffensifs de Marc-Édouard Nabe.

Au régal des vermines ou les poisons inoffensifs de Marc-Édouard Nabe. Alain Zannini de Marc-Édouard Nabe (extrait de La Critique meurt jeune).

Alain Zannini de Marc-Édouard Nabe (extrait de La Critique meurt jeune). Hélas Nabe !

Hélas Nabe ! Lettre imaginaire d'Alexis Lucchesi dit Anton Ljuvjine à Marc-Édouard Nabe.

Lettre imaginaire d'Alexis Lucchesi dit Anton Ljuvjine à Marc-Édouard Nabe. Aux rats des pâquerettes.

Aux rats des pâquerettes.

11/03/2012 | Lien permanent

Le Feu follet et Récit secret de Pierre Drieu la Rochelle

Mâles lectures.

Mâles lectures. Acheter Récit secret sur Amazon.

Acheter Récit secret sur Amazon. Acheter Le Feu follet suivi d'Adieu à Gonzague sur Amazon.

Acheter Le Feu follet suivi d'Adieu à Gonzague sur Amazon.À Angèle, et c'était le néant, foudroyant.

«Essayez, si vous le pouvez, d'arrêter un homme qui voyage avec son suicide à la boutonnière», ce qui est parfaitement impossible, nous le savions tous instinctivement, et nous en sommes désormais parfaitement persuadés depuis que Jacques Rigaut, d'une balle tirée en plein cœur, a mis un terme à sa trajectoire fulgurante de dadaïste dandy, et a illustré sa parole par son geste, par son geste de suicidé qui, en fin de compte, est bel et bien la seule personne capable d'arrêter un homme qui voyage avec son suicide à la boutonnière, lui-même, un homme qu'il est impossible d'arrêter s'il a décidé de mourir, car «mourir c'est l'arme la plus forte qu'ait un homme» (Adieu à Gonzague, p. 176). Essayez, si vous le pouvez, de me retenir ! : voilà la phrase qu'Alain, le héros du Feu follet de Pierre Drieu la Rochelle qui s'est visiblement inspiré pour écrire son texte lucide, désabusé et glacial, de l'exemple de l'auteur d'Agence Générale du Suicide, ne cesse de nous répéter, et nous savons de nouveau que c'est parfaitement impossible, et que nous parviendrons, tout au plus, à ralentir son inexorable avancée vers le suicide, qui n'est que le mot policé pour recouvrir la rage de mourir, de se conquérir à tout prix, de «rester fidèle à la jeunesse» comme Drieu la Rochelle le confie d'entrée de jeu dans son Récit secret (1), phrase éminemment bernanosienne si nous n'en acceptons que la dimension de la fidélité, de la promesse tenue à l'enfant que nous avons été et qui, déjà enfant, semblait ne songer qu'à une seule chose : sa propre mort, et la manière de la rendre lourde d'une pesanteur réelle, de la rendre vivante.

Mais cette fidélité suppose encore de posséder non point tant de la force, y compris celle, minimale, de se loger une balle dans la tête ou dans le cœur, que de l'envie, alors qu'Alain, qui n'est apparemment pas un feu follet (l'expression ne sera employée que dans l'Adieu à Gonzague (cf. p. 178) mais un «songe-creux» comme le lui dit son ami Dubourg à la page 83), n'est pas franchement un homme d'envie, ou alors de toutes les envies, femmes et richesse du moins aisance, et cela ne suffit apparemment pas pour faire autre chose que de se traîner misérablement de raout en raout, de nuit en nuit, de femme en femme qui vous paieront comme un vulgaire gigolo. Ainsi Melle Farnoux est-elle décrite comme une créature «affamée de vitalité», le peu qu'elle en a ayant été «concentré dans un seul effort, celui d'en découvrir davantage chez les autres» (pp. 24-5), et Alain lui-même ne sait rien faire sinon se traîner d'un groupe d'oisifs à un autre, la drogue étant alors décrite comme l'unique remède à son oisiveté, mais un remède diabolique puisqu'il ne guérit pas : «Ceux-là commencent à se droguer parce qu'ils ne font rien et continuent parce qu'ils peuvent ne rien faire» (p. 44) et, bien sûr, le plus sûr et court moyen d'arriver à la mort, car tel est «le sophisme que la drogue inspire pour justifier la rechute : je suis perdu, donc je puis me redroguer» (p. 45).

Mais cette fidélité suppose encore de posséder non point tant de la force, y compris celle, minimale, de se loger une balle dans la tête ou dans le cœur, que de l'envie, alors qu'Alain, qui n'est apparemment pas un feu follet (l'expression ne sera employée que dans l'Adieu à Gonzague (cf. p. 178) mais un «songe-creux» comme le lui dit son ami Dubourg à la page 83), n'est pas franchement un homme d'envie, ou alors de toutes les envies, femmes et richesse du moins aisance, et cela ne suffit apparemment pas pour faire autre chose que de se traîner misérablement de raout en raout, de nuit en nuit, de femme en femme qui vous paieront comme un vulgaire gigolo. Ainsi Melle Farnoux est-elle décrite comme une créature «affamée de vitalité», le peu qu'elle en a ayant été «concentré dans un seul effort, celui d'en découvrir davantage chez les autres» (pp. 24-5), et Alain lui-même ne sait rien faire sinon se traîner d'un groupe d'oisifs à un autre, la drogue étant alors décrite comme l'unique remède à son oisiveté, mais un remède diabolique puisqu'il ne guérit pas : «Ceux-là commencent à se droguer parce qu'ils ne font rien et continuent parce qu'ils peuvent ne rien faire» (p. 44) et, bien sûr, le plus sûr et court moyen d'arriver à la mort, car tel est «le sophisme que la drogue inspire pour justifier la rechute : je suis perdu, donc je puis me redroguer» (p. 45).Il est dès lors assez difficile, du moins en apparence, de suivre Drieu la Rochelle lorsqu'il prétend que la volonté du suicide, si tôt manifestée chez celui qui se tuera, est un «vœu farouche et pur de tout prétexte, qui avait peut-être été une explosion de vitalité» (p. 57), si le guette de tous côtés l'impuissance déclinée sous toutes ses formes, de la dissolution (cf. p. 58) jusqu'à la décadence politique et spirituelle de «notre époque composite» (p. 52) qui est incapable, sinon par conformisme routinier, de croire à des «valeurs dont les débris clinquants» (p. 30) ne peuvent plus duper quiconque, sauf qui a envie de se duper lui-même, comme Charles Maurras peut-être.

Le décadent ne croit plus à rien, ni même, peut-être, au matérialisme le plus strict, puisque les objets donnent à Alain «l'illusion de toucher encore quelque chose en dehors de lui-même» (p. 33), matérialisme de stricte obédience, sans aucune coloration philosophique ou même politique qui réside dans le fait de n'accorder sa confiance qu'aux objets, même si se lève immédiatement l'objection la plus évidente : «Pour le primitif un objet, c'est la nourriture qu'il va manger, et qui lui fait saliver la bouche; pour le décadent, c'est un excrément auquel il voue un culte coprophagique» (pp. 34-5). Le décadent n'a pas davantage envie que volonté, car «la volonté individuelle est le mythe d'un autre âge; une race usée par la civilisation ne peut croire dans la volonté», note justement Pierre Drieu la Rochelle, qui explique en partie sinon en totalité son adhésion à la dictature nazie par cette phrase qui suit immédiatement la précédente : «Peut-être se réfugiera-t-elle [la volonté, donc] dans la contrainte : les tyrannies montantes du communisme et du fascisme se promettent de flageller les drogués» (p. 48). Drieu la Rochelle, comme tout impuissant fût-il de génie, ne cherche jamais qu'une seule chose : un maître qui le détourne de son obsession languide, et lui donne ainsi non point tant l'occasion de vouer un culte aux objets que de se détourner de soi-même et, par là-même, oublier de rendre le culte que tous les moitrinaires n'en finissent jamais de rendre à leur idole la plus chère : eux-mêmes.

Le décadent, qui est un impuissant depuis Des Esseintes jusqu'à ces clones transparents de Folantin que Michel Houellebecq traîne de roman en roman, ne sait donc pas quoi faire, parce qu'il n'a jamais rien fait (cf. p. 64), et à quoi bon aller vers les autres (dont le «recès le plus intime sera [de toute façon] de verre» à cause de la télévision, p. 139), tenter de prendre et d'aimer des femmes, sans force d'âme ni de volonté ? L'impuissance d'Alain est charnelle bien sûr, mais cette défaillance s'ente sur une impuissance souveraine, ontologique, et toutes les femmes du monde, mal prises ou simplement entrevues, ne suffiraient pas à la retenir dans la ronde monotone et grinçante des vivants ou de ceux qui en adoptent les mimiques convenues : «Il vous faut une femme qui ne vous quitte pas d'une semelle dit à Alain l'une de ses maîtresses, Lydia, sans cela vous êtes trop triste et vous êtes prêt à faire n'importe quoi» (p. 12), mais ce n'est pas Lydia, Dorothy ou Solange qui ne quitteront pas Alain d'une semelle puisque, le trouvant néanmoins difficilement résistible, elles le quitteront sans beaucoup de ménagement pour d'autres hommes, qui ne le valent pas ou au contraire le dépassent comme Brancion mais qui, en tout cas, semblent aussi pesamment, bêtement présents qu'Alain est mélancoloquement, cyniquement absent.

Le décadent, et c'est pour le coup assez nouveau, ne saurait même trouver quelque chose qui lui permettrait de «se raccrocher, reconstruire, se raccrocher» (p. 66) dans l'écriture à laquelle Alain, comme tout le reste, alcool, femmes et drogue compris, goûte mollement. Pourtant, il a «entr'aperçu la puissance de l'écriture dont les mailles recueillent et rassemblent sans cesse toutes les forces diffuses de la vie humaine» (p. 67), même s'il ne semble avoir aucune idée, nous dit Drieu la Rochelle, «d'une recherche plus profonde, nécessaire, où l'homme a besoin de l'art pour fixer ses traits, ses directions», ni comprendre que «la fonction de l'écriture» est «d'ordonner le monde pour lui permettre de vivre» (p. 68).

En somme, il s'agit de mettre un terme, du moins ralentir cette folle giration (2) qui entraîne irrésistiblement Alain vers les gouffres, et non pas découvrir la vérité ultime mais le néant qui est assurément le visage véritable du monde, c'est-à-dire, comme Drieu la Rochelle l'écrira avec une crâne franchise, retourner sur soi-même l'ancienne aspiration vers autrui, et, bien sûr, vers l'Autre, qu'il soit Ailleurs imprécis ou Dieu muet. Nous retrouvons ici le matérialisme, une fois encore entendu dans son sens le plus basique, que nous avons évoqué plus haut, ainsi que le thème de la drogue : «Les drogués sont des mystiques d'une époque matérialiste qui, n'ayant plus la force d'animer les choses et de les sublimer dans le sens du symbole, entreprennent sur elles un travail de réduction et les usent et les rongent jusqu'à atteindre en elles un noyau de néant. On sacrifie à un symbolisme de l'ombre pour contrebattre un fétichisme de soleil qu'on déteste parce qu'il blesse des yeux fatigués» (p. 92). Alain est beaucoup de choses ou rien du tout, c'est selon, mais Drieu la Rochelle a parfaitement raison de le décrire comme un homme fatigué : non point revenu de tout, selon l'habituel portrait-robot du décadent, mais n'ayant la force d'aller vers rien, ou alors d'aller comme on irait vers rien, par automatisme, par ennui rageur, puis pas simple dépit et habitude.

C'est encore, tout de même, se leurrer et ne point tout à fait penser que le dernier mot s'éteindra sans plus d'effet dans la nappe infinie du néant, puisque le décadent, qui nous l'avons vu est un impuissant, donne une nouvelle orientation à ce qui lui reste de volonté, non vers le ciel qui, s'il n'est pas vide, est désormais hors de portée de nos maigres prières, pas davantage vers les Enfers mais vers ce qui n'est pas à force de matérielle, matérialiste évidence : l'objet, comme ce revolver final, car «un revolver, c'est solide, c'est en acier», «c'est un objet» et qu'il faut, quand on n'a rien d'autre pour mesurer le bruit que fait sa propre existence chétive, «se heurter enfin à l'objet» (p. 172), saint Graal de tous les fatigués de la vie et de l'outre-vie, qui n'ont plus la force d'imaginer un règne au-dessus de la banale évidence de l'être-là, la morne et mufle matérialité des objets qui nous entourent, qui ne pipent mot mais que nous voudrions riches de toutes les significations que nous refusons à l'au-delà.

Curieuse illusion et, dans l'esprit de Drieu, faiblesse, que celle qui consiste à ne plus avoir foi que dans la matière qui nous cerne et, au besoin, par son action tranchante, indiscutable, peut mettre fin à notre vie, comme si la volonté de l'impuissant se renforçait à se croire strictement matérielle, basse, humble, comme si la vie ne pouvait qu'être redressée, sans beaucoup de respect mais avec l'amour du travail bien fait, à l'instar d'une barre de fer tordue et frapper ainsi un dernier coup avant de disparaître définitivement.

Il est une autre illusion, je crois, dans le texte de Pierre Drieu la Rochelle, autour de laquelle à vrai dire il ne cesse de tourner, comme s'il ne pouvait se résoudre à abandonner son personnage de «paresseux aimé des femmes» et de «bourgeois désaffecté» (p. 94) sans avoir absolument tout tenté, comme le fait, pour Alain, d'aimer et de se laisser aimer en retour par ses amis et les femmes. En clair, si Alain est un impuissant, c'est qu'il ne sait que faire de sa force qui, du coup, sans but ni cause, tourne à vide, alors que son esprit, lui, n'est pas suffisamment abêti, au sens pascalien du terme, pour viser plus haut que le morne épanchement du vice (3). Il manque, à Alain, l'évidence d'une époque qui cesserait de scruter son propre vide, qui, tranquillement, proposerait à tous, du moins aux plus forts, un horizon derrière lequel se cacherait la certitude de la nouveauté, et non pas le rideau de pluie gluante du quotidien détesté, puis chéri à proportion de la quiétude qu'il nous offre : «Tout ce qu'il disait expliquait Alain, mais ne faisait que l'expliquer. Il aurait fallu quelque chose de plus intuitif : aimer assez Alain pour pouvoir le recréer dans son cœur» (p. 95). Il y a en effet, dans cet «homme perdu» qu'est Alain, comme «un ancien désir d'exceller dans une certaine région de la vie, que l'applaudissement aurait pu redresser...» (p. 97) et, plus que l'applaudissement, l'amour de celles et ceux qui l'entourent. Alain est seul, c'est une évidence car, «comme il n'avait jamais appris à compter sur lui-même, l'univers, privé de noyau, ne montrait autour de lui aucune consistance» (p. 98).

On comprend qu'il se raccroche à l'unique certitude que lui confère la rugueuse existence des choses si, «pour lui, le monde ne se peuplait que de formes vides» (p. 105). On comprend aussi qu'il ne cesse d'être en mouvement, comme l'homme fuyant Dieu selon Max Picard, puisqu'il lui faut «se déplacer sans cesse, aller d'un point à un autre, ne rester nulle part», «fuir, fuir», car «l'ivresse, c'est le mouvement» même si, nul n'est dupe et certainement pas la lucidité faite homme qu'était Drieu la Rochelle, «on reste sur place» (p. 108).

On reste sur place, on attend «dans les bars, comme en ce moment, pendant des heures, des années, toute sa jeunesse» (p. 112), on se prend à rêver, comme Urcel, que «nous ne pouvons mettre le meilleur de nous, notre plus vive étincelle dans notre vie de tous les jours, mais qu'en même temps cela ne se perd pas», que «cette vivacité qui s'élance en nous et qui semble étouffée par la vie, ne se perd pas», mais «s'accumule quelque part», constituant de la sorte «une réserve indestructible, qui ne se désagrégera pas le jour où les forces de notre chair fléchiront, ce qui nous garantit une vie mystérieuse...» (p. 125), on se prend donc à rêver d'une destinée future, rédimée peut-être, en tout cas ayant plus de sens que la vie atroce, plate et répétitive, que nous menons ici-bas ou, à tout le moins, justifiant cette dernière, l'assimilant à un trait de feu, à la réconciliation de la volonté et du geste, de l'idée et de l'action, soit l'engagement de «toute sa pensée dans chacun de ses gestes» (p. 127), le suicide pouvant dès lors être considéré comme une course échevelée mais qui n'en possèderait pas moins un but, non pas la course en elle-même, la vitesse et le mouvement choisis et servis pour ce qu'ils sont que cette même course, ce mouvement et cette vitesse ramassant alors, du moins c'est le sens du pari, vie et pensée en un seul projectile, en une seule pente qu'il faut à tout prix descendre jusqu'au bout, sans vouloir «se raccrocher et s'arrêter à un prétexte» (p. 131). Curieuse aberration que de devoir constater que les hommes fatigués ne semblent jamais fascinés que par l'extrême vitesse, dans laquelle ils rêvent de consumer leur vie étirable à l'infini, en croyant, comme le nihiliste avec lequel il est assez facile de les confondre, que «la destruction, c'est le revers de la foi dans la vie» (p. 159), la «le point de fusion où s'anéantissent ces vaines dissociations [le corporel et le spirituel, le rêve et l'action] qui deviennent si aisément perverses» (p. 92).

C'est, une fois de plus, se forcer à croire à quelque chose, du moins à la façon dont ce quelque chose laissera une trace, «une trace brillante qui s'efface dans le néant» (p. 132), ou peut-être même qui atteindra une dimension mystérieuse, plus d'une fois entrevue dans le Récit secret, puisque être mort, «ce n'était pas être ici ou là, endroits habités où l'on était, mais c'était être dans un lieu si obscur, si inconnu, que ce n'était nulle part et qu'on pouvait y entendre tomber goutte à goutte quelque chose d'indicible qui n'était ni de moi ni d'autres, mais quelque chose de subtilisé à tout ce qui vivait et qu'on voyait et aussi à tout ce qu'on ne voyait pas et qui vivait aussi, qui vivait d'une autre façon infiniment désirable» (pp. 23-4). Finalement, Alain, mais, plus secrètement, Drieu la Rochelle lui-même, est un homme infiniment moins dur, cassant et sec, tendu et lucide qu'il n'y paraît : notre homme d'action rentrée puisqu'elle ne peut aboutir dans un monde devenu idiot et qualifié de «grande panade collective» (p. 37), est un rêveur, qui pense qu'il y a toujours, «il y a peut-être toujours un élément de pureté chez le suicidaire», car, même «chez celui pour qui le suicide est un acte purement social, un geste entièrement enchaîné à tous ses gestes précédents qui étaient tous dans la vie et tournés vers la vie, ne faut-il pas qu'il ait eu une familiarité quelconque, si inconsciente qu'elle ait été», écrit ainsi l'auteur dans son Récit secret «avec un univers plein de dessous et de secrets et de surprises» ? La conclusion de ce passage est à ce titre surprenante : «Il pense croire au néant, il pense se donner au néant, mais sous ce mot négatif, sous ce mot approximatif, sous ce mot-limite quelque chose se cachait pour lui» (p. 29). Quoi ? Lui seul le sait, croit le savoir en tout cas, car il ne le saura que l'instant infinitésimal précédant sa mort, lorsque la nappe gluante du néant n'aura pas encore complètement recouvert sa volonté cabrée par un coup de menton sardonique au destin.

C'est à ce point qu'Alain rencontre la dernière tentation, peut-être, la plus dangereuse car d'aspect anodin, humble, celle de se vouloir ou même de se croire chrétien (4), à moins qu'il ne faille interpréter le texte comme un déni immédiat apporté à cette hypothèse, après tout rassurante comme le sont toutes les hypothèses puisque, «par-dessus ce chrétien, il y avait un homme qui, s'il acceptait sa faiblesse comme allant de soi pourtant ne voulait pas s'arranger avec cette faiblesse, ni essayer d'en faire une sorte de force; il aimait mieux se raidir jusqu'à se casser» (p. 134).

Et puis, cette hypothèse, ne l'avons-nous pas déjà rencontrée plus haut, sous le masque de la volonté

15/10/2017 | Lien permanent

Le Mahatma Pierre-Emmanuel Dauzat

La littérature ou plutôt ce qu'il est convenu d'appeler la scène littéraire française (plus largement notre vie intellectuelle), crève ainsi de ces deux tumeurs qui lentement la dévorent : une critique littéraire accablante de nullité, des écrivains qui, lorsque cette critique tente tout de même de dépasser quelque peu les habituels poncifs du genre, refusent la confrontation, le vis-à-vis, le choc des fronts tout autant que celui des paroles, se réfugient, en lâchant un nuage d'encre transparente, vers quelque anfractuosité salvatrice. L'écrivain contemporain français n'est ainsi trop souvent, je suis au regret de devoir l'écrire, qu'un pleutre et, comme la pleutrerie, à notre démocratique époque, est ainsi que toutes les tares, mais aussi les défauts, affectée de cette même taie généralisée qu'est la médiocrité, il n'est qu'un pleutre médiocre, sans la moindre exacerbation de sa complexion qui, le temps d'un battement où son cerveau cesserait de contaminer ses veines du poison de la peur, signerait sa probable perte mais, sans doute aussi, son unique geste d'honneur, rachetant sa vie insignifiante et vaniteuse. Le clown Soral a raison, au moins, sur ce point : tous des lâches, même s'il se trompe en pensant que Dantec fait partie de l'honorable confrérie qui n'adopte ses membres que par une rigoureuse tout autant que très discrète cooptation.

En revanche, fidèle à ses habitudes de doux parmi les doux (lui qui, dans un courriel passé, évoquant ma colère contre Rastier, m'avait déclaré n'être ni ne vouloir être le porte-flingue de Steiner. Il semble au moins être devenu quelque chose comme son apôtre le plus disert...), pratiquant une technique éprouvée de non-violence qui, elle, est également admirablement maîtrisée par nos plus impavides journalistes, Dauzat me semble mûr à présent pour atteindre un stade supérieur de sagesse auquel il a longtemps espéré parvenir. Ainsi, plutôt que d'affronter l'ogre tout de même dangereux, ce sacré emmerdeur de Juan Asensio qui se paie le culot de trouver étonnantes les ressemblances entre Le Transport de A H du Maître (roman que le pathétique Dantzig macule de sa bave parfaitement inoffensive : Charles Dantzig en représentant de la littérature vivante, c'est tout de même à s'en essorer les boyaux, non ?) et Cœur des ténèbres de Conrad, il faut nier son existence, le faire taire ou plutôt, puisqu'il s'agit de défense et non d'attaque, le taire, taire son travail. Cachez ce livre que nul ne saurait voir, plus impudique qu'un cadavre de chien fondant sous le soleil, c'est le cri de ralliement de nos belles consciences bafouées, c'est le hurlement pacifique de tous nos Gandhi écrivains, qui plaignent le Traître et tancent l'Innocent.

Je vais donc donner à tous ces petits Mahatma érudits et couards une raison supplémentaire de me craindre, me détester puis... de recouvrir l'intouchable (comme l'est le tout aussi infréquentable Pierre Boutang aux yeux de Dauzat) que je suis à leurs yeux d'un silence de proscrit en leur révélant l'objet de ma colère : le tout dernier dossier que Le Magazine littéraire, pour une fois capable de ne point nous étaler sa grossière marmelade foucaldo-deleuzienne (rassurez-vous, après ce conséquent écart, la fine équipe va vite revenir à son vomi bien-pensant), a consacré à George Steiner. Ce dossier, par ailleurs relativement intéressant (à moins que la personnalité seule de Steiner suffise à rendre intelligent n'importe quel âne ? Non tout de même : l'ovidien Antoine Spire ne s'est point métamorphosé...), a bien évidemment été dirigé par Pierre-Emmanuel Dauzat (excellent coordinateur, dois-je le redire, du Cahier de l'Herne sur Steiner) et s'étire entre deux extrêmes de qualité, avec le texte de Jacques Catteau (consacré à l'ouvrage de Steiner intitulé Tolstoï ou Dostoïevski) et d'insignifiance, avec celui de Cécile Ladjali, à laquelle il faut toutefois reconnaître un grand talent de vendeuse de tapis (évidemment, les siens, où elle s'installe pieusement, dix-sept fois par jour, en prenant bien soin de s'orienter vers Cambridge). Bizarrement, le texte de Pierre Bouretz, sur Après Babel, n'est pas d'un bien grand intérêt qui banalement répète, avec Steiner, que Babel a été une bénédiction plutôt qu'un châtiment. Arrivant à la bibliographie dudit dossier, également rédigée par Pierre-Emmanuel Dauzat qui, je crois ou plutôt j'en suis certain, a parfaitement lu mon ouvrage sur Steiner, Dauzat qui, je crois encore ou plutôt j'en suis aussi parfaitement sûr, s'est décidé à me demander de participer au Cahier de l'Herne après avoir lu, justement, mon essai, arrivant donc à cette bibliographie non-exhaustive mais assez riche tout de même, j'ai été surpris que mon travail n'ait pas été mentionné, ne serait-ce que d'une seule ligne d'une absolue neutralité factuelle.

Tout cela, tant de lignes pour parvenir à ce maigre constat, ce péché véniel me direz-vous ? Oui, bien sûr. Et j'ajoute que j'en ai assez. Je supporte facilement la bêtise la plus crasse si elle ne tente pas de s'imposer aux autres, j'ai beaucoup plus de difficultés à trouver quelque excuse à la morgue de nos mandarins mais je ne puis accepter, sous aucun prétexte fût-il le plus vertueux, l'injustice, ces exercices d'une déconcertante trouille consistant à saborder un travail qui à l'évidence n'a pas même été lu, à taire encore un ouvrage, le mien, dont chacune des analyses et des intuitions à propos de George Steiner, pour le moment, se sont révélées justes.

Dès lors, n'aimant guère que l'on joue au plus fin avec moi et fort de mes belles expériences épistolaires avec un Jean-Louis Ezine ou même un Michel Surya, qui a tout de même eu la politesse de me répondre, j'ai envoyé le courriel suivant à Pierre-Emmanuel Dauzat, demeuré, comme il se doit, devinez... sans réponse de sa part.

Monsieur, bonjour.

Permettez-moi de vous dire que j'ai été pour le moins très désagréablement surpris en constatant que ne figurait point la mention de mon ouvrage sur George Steiner dans la bibliographie de votre dossier du mois de juin dans la revue que vous savez.

Si encore nous pouvions nous honorer de l'existence d'une bonne quinzaine de livres sur la pensée de Steiner, je pourrais considérer votre oubli de mon livre moins louche alors que, dans le cas présent, n'est-ce pas, l'explication ne tient pas... Ce travail, pour le moment, n'existe qu'à un seul exemplaire : le mien, que cela plaise ou pas.

Je ne sais donc quel mot choisir pour caractériser cette réelle absence : oubli, tout de même peu crédible il me semble pour un professionnel de votre trempe, habitué aux relectures et aux corrections ou, tout simplement, volonté délibérée de ne point mentionner mon travail, ne serait-ce que d'une simple ligne qui eût tout de même témoigné, à défaut d'une certaine probité intellectuelle, un minimum de politesse pour un travail qui, certes plus dérangeant que les dégoulinades consensuelles de Cécile Ladjali, décidément devenue experte internationale de l'œuvre de Steiner, a la vertu d'exister, me dois-je apparemment de vous le rappeler...

Vous me donnerez sans doute une réponse, évoquerez peut-être même l'idée d'une modeste réparation à mon endroit, par l'ajout, dans le prochain numéro du M[agazine] L[ittéraire], d'un Erratum. Ce geste, je crois, ne coûterait absolument rien.

Cette réponse, je l'espère la plus franche possible car, dans le cas contraire, surtout, évidemment, en l'absence de toute réponse de votre part, à l'exemple d'un Assouline sur son blog, je me ferai un évident plaisir d'évoquer sur le mien votre dossier steinerien, d'un ton tout de même beaucoup plus critique que ne l'a fait notre journaliste qui se contente, fidèle à ses habitudes, de relater un fait sans paraître en comprendre le sens, de ce ton même que j'ai utilisé pour évoquer votre étude consacrée à Judas.

Cordialement.

Juan Asensio.

13/06/2006 | Lien permanent

Une rentrée littéraire idéale

Albert Caraco, Bréviaire du chaos (L’Age d’Homme, coll. Le Bruit du Temps, 1982), p. 53.

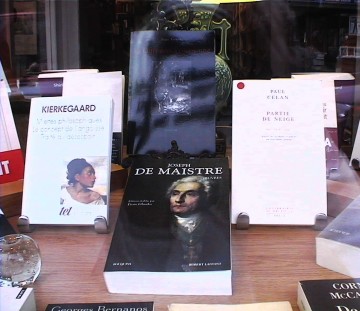

Non mes chers lecteurs, cette photographie d'une vitrine de librairie n'est absolument pas truquée.

Vous avez bien cherché, fébrilement, les prénoms et noms de Yannick Haenel, François Meyronnis, Éric Reinhardt, Charles Dantzig, Philippe Forest, Marie Darrieussecq ou encore Amélie Nothomb.

Vous les avez bien cherchés et ne les avez point trouvés. Normal, ils n'y sont pas.

Vous avez bel et bien lu, en revanche, vous demandant si l'on vous jouait quelque plaisanterie, les noms de McCarthy, Celan, Sábato, Bernanos, Maistre ou encore Kierkegaard.

Aucun malfaisant génie de l'informatique n'a pris le contrôle de votre ordinateur, projetant sur votre écran le visible témoignage de sa folie. La preuve ci-dessous, en agrandissement je vous prie.

Tout de même, cette photographie a beau ne pas avoir été truquée (malgré la présence de quelques évidentes fautes de goût, comme le livre survendu de Yasmina Reza, que l'on devine heureusement caché par Paul Celan), vous vous doutez bien qu'elle eût été presque rigoureusement impossible à prendre en France, pour d'évidentes raisons de pression économique mais aussi de crasse ignorance et de plus en plus nette propension de mes amis libraires à suivre le mouvement du troupeau de moutons...

Il nous faut donc des piles entières de Reza et, dans quelques jours si nous survivons à l'angoissante attente, de Philippe Sollers, que j'ai surnommé naguère le Doge de la bêtise.

Sollers justement. Si j'avais l'esprit joueur, j'aurais pu offrir une collection complète, dûment dédicacée de tous les livres de Philippe Sollers (autant traduire cette phrase hermétique par une expression plus claire : une véritable petite fortune !) au premier de mes lecteurs qui m'eût donné la ville et le pays où ce cliché, je le répète absolument authentique, a été pris.

Assez curieusement, vous noterez que mon livre est celui qui s'est laissé, de loin, le plus difficilement photographier, comme s'il était celui qui réfléchissait le plus la lumière extérieure...

Il faut s'en approcher, et encore, suivant une oblique qui, selon Alain, était la marque (signum diaboli) évidente du démon, pour qu'il cesse d'être lumineux; bien sûr, je précise ce point pour les grincheux, j'ai écrit ces mots sans la moindre trace de prétention ironique.

Cette étrange bizarrerie à mettre sur le compte d'un livre pour le moins ténébreux m'a plongé dans une joyeuse méditation.

La réponse à notre petite devinette se cache derrière ce lien.Il s'agit de la librairie LireLoue (Alain Deshaies, que je remercie bien sincèrement), 2374, rue Beaubien est, Montréal (Québec).

15/10/2007 | Lien permanent

Je ne vous quitterai pas de Pascal Louvrier

À propos de Je ne vous quitterai pas de Pascal Louvrier (Allary Éditions, 2015).

À propos de Je ne vous quitterai pas de Pascal Louvrier (Allary Éditions, 2015). Le titre du premier roman de Pascal Louvrier, Je ne vous quitterai pas, crépusculaire et parfois déchirant, diablement maîtrisé, très efficacement écrit, elliptique jusque dans sa façon de nous révéler (ou de les inventer) des secrets, tourmenté comme un ciel de tempête déchirant cette mystérieuse et tragique côte sauvage que Jean-René Huguenin aima tant, n'a pas besoin d'être trop longuement expliqué. Il évoque, bien davantage que la certitude d'une vie éternelle et la croyance, tout de même faisandée dans l'esprit de celui qui prononça ces mots en 1994, aux forces de l'esprit, le règne des fantômes qui ne cessent jamais de murmurer et qui, dans le roman de Pascal Louvrier, se font compacts, lourds et claquants comme des galets de plage. Nous vivons plus que jamais dans ce murmure incessant qui est celui de la France spectrale, dévorée par ses vieux démons eux-même privés de toute énergie mais qui rejouent leur épopée ridicule et souffreteuse sur les tréteaux pourris des clowns bavards Soral et Dieudonné, une France épuisée, à bout de force, désespérée même. Dans ce monde tout entier fuligineux, gris, où une parole elle-même grise menace de nous recouvrir de la monotone ondée du sous-langage, quelques livres, comme celui de Pascal Louvrier qui n'est tout de même pas un béjaune, ni même un faiseur mais un artisan au sens noble du terme, ont «le gris flamboyant» (p. 229).

Le titre du premier roman de Pascal Louvrier, Je ne vous quitterai pas, crépusculaire et parfois déchirant, diablement maîtrisé, très efficacement écrit, elliptique jusque dans sa façon de nous révéler (ou de les inventer) des secrets, tourmenté comme un ciel de tempête déchirant cette mystérieuse et tragique côte sauvage que Jean-René Huguenin aima tant, n'a pas besoin d'être trop longuement expliqué. Il évoque, bien davantage que la certitude d'une vie éternelle et la croyance, tout de même faisandée dans l'esprit de celui qui prononça ces mots en 1994, aux forces de l'esprit, le règne des fantômes qui ne cessent jamais de murmurer et qui, dans le roman de Pascal Louvrier, se font compacts, lourds et claquants comme des galets de plage. Nous vivons plus que jamais dans ce murmure incessant qui est celui de la France spectrale, dévorée par ses vieux démons eux-même privés de toute énergie mais qui rejouent leur épopée ridicule et souffreteuse sur les tréteaux pourris des clowns bavards Soral et Dieudonné, une France épuisée, à bout de force, désespérée même. Dans ce monde tout entier fuligineux, gris, où une parole elle-même grise menace de nous recouvrir de la monotone ondée du sous-langage, quelques livres, comme celui de Pascal Louvrier qui n'est tout de même pas un béjaune, ni même un faiseur mais un artisan au sens noble du terme, ont «le gris flamboyant» (p. 229).Fantôme, fantômes même pourrions-nous dire, tant l'homme s'est amusé à brouiller les pistes, de François Mitterrand, hélas, hélas, hélas le dernier homme politique français à peu près digne de ce nom, sur le cadavre duquel auront grouillé tant de larves de mouches à merde, socialistes ou pas, dont le personnage principal du roman, Jacques Libert, a été le conseiller le plus intime, secret et, surtout, celui qui lui sera resté à jamais fidèle, par-delà la mort bien sûr puisque, dans le roman de Pascal Louvrier, le monde des vivants est constamment entouré par celui des morts, amoureusement ou horriblement imbriqué avec lui. Il est du reste difficile de savoir si le président n'est finalement pas le personnage le plus vivant de notre roman, à l'exception peut-être de Morain, tout pressé de reconquérir le pouvoir à la Mairie de Dieppe, intéressant second rôle qu'il aurait peut-être fallu complexifier davantage.

Fantôme de celle qui fut la femme de l'écrivain de l'ombre, la très belle Laure, conduite au désespoir et à l'alcoolisme par le sadisme d'un pervers narcissique (l'expression, si commune désormais, est lâchée quelque part dans le roman, elle n'aurait pas dû l'être, même si Pascal Louvrier la remettra dare-dare dans sa niche), et aussi parce que Libert lui reproche de n'avoir pu sauver leur fils. Laure qui finira par quitter son mari pour aller rejouer la geste pseudo-révolutionnaire de l'Italie des années de plomb, Libert, lui, malade et hanté par son souvenir, l'abjection qu'il a méticuleusement, patiemment servie à celle qu'il a pourtant follement aimée mais qui n'est jamais restée qu'elle-même, une bourgeoise étriquée, couchant d'une certaine façon depuis vingt-deux ans avec une morte (cf. p. 99), ne cessant de songer à ce qu'il lui a fait subir, avant qu'elle ne chute, saoule, du haut d'une falaise, ne parvenant pas à faire taire le cri de sa femme, comme le narrateur de La Chute (et Albert Camus lui-même, nous dit l'auteur, cf. p. 214) ne parviendra jamais à faire taire le cri du corps tombé dans le fleuve, et ne cessera de méditer son passé, moderne Vieux Marin tout pressé de se confier et de s'accuser. Libert, lui, ne tentera pas de s'absoudre ni même de jouer au juge-pénitent, et c'est une balle qui emportera la moitié de sa tête toute pleine de ses fantômes, concluant la trajectoire fulgurante de cet homme moins noir qu'obscur, et volontairement obscur : «Quelque chose de froid et de désespéré émanait de lui, quelque chose de paradoxal aussi, comme une pointe de lucidité perverse dans le regard d'un ange» (p. 66).

Fantôme, enfin, d'une histoire de France que Pascal Louvrier nous présente comme étant finie, elle-même fantomisée, évaporée, ce dont nous nous doutions à vrai dire depuis la mort de celui qui, à défaut d'une véritable vision historique du pays, et même s'il «incarnait la désobéissance à l'ordre libéral bourgeois» (p. 170) selon Libert, pouvait se targuer d'une culture littéraire qui l'enracinait dans sa plus haute présence, son immortalité intellectuelle et artistique : Sarkozy, l'homme sans culture, en effet, mais avant lui Chirac, l'homme les ayant toutes donc n'en ayant aucune, et après lui le pitre hollandais, l'homme qui cultive le bon mot et quelques harpies d’État, tous les innombrables animalcules ayant gravité ou gravitant autour de ces marionnettes, «hommes corrompus» (p. 123), ombres d'ombres dolentes moins affectées par le Mal et la «notion de péché» (p. 172) que par leur illusion, ont «tombé le masque» : ils «sont en permanence dans le déni. Le verbe n'habitera plus les futurs présidents», l'écrivain, du reste, étant mort «dans l'ordre social» (p. 53) et sans doute aussi dans l'ordre symbolique, au moins aussi important, sinon plus important que le premier. Il n'y a donc plus, comme chez François Mitterrand selon Libert, «la présence, l'incarnation du Verbe» (p. 159), c'est fini, la grâce s'est absentée (cf. p. 190) ou bien comme l'aura selon Walter Benjamin s'est enfuie au loin, sans se retourner, elle, et le symbole des socialistes, cette «rose au poing», ne pourra décidément plus être comprise comme «le plan d'une église» (p. 167), pour la simple et bonne raison que cette lecture abellienne de la réalité n'intéresse plus personne.

Tout n'est pas perdu, car, pour l'homme qui a beaucoup écrit, il reste encore à lire, c'est-à-dire déchiffrer les caractères fulgurants du destin. C'est du reste sur le «visage racé» de Libert que s'inscrit «l'histoire violente de sa vie» (p. 51) et de celle de la France que Mitterrand a connue, façonnée, du moins l'a-t-il cru, histoire que l'écrivain ayant raté (heureusement, pas vrai Lydie Salvayre ?) le Goncourt a vécue en étant aux côtés du président énigmatique une partie de sa vie, comme c'est à cause de «la blessure secrète du péché qui ne cicatrise jamais» que le style se tend «à l'extrême» (p. 71) et que «les mots qui surgissent savent de nous des choses que nous ignorons d'eux» (p. 109). Les fantômes ne cessent de murmurer et, comme tous les envoûteurs, quoique discrets mais pas moins opiniâtres, ils ont maille à partir avec le langage exténué de notre époque, ici très finement mis en scène dans son combat invisible contre une fuite, un mouvement de ciel, une cavalcade de nuages chassés par le vent d'une de ces journées claires de Haute-Normandie que n'illuminera pourtant aucune trouée de lumière. Tout est fini, tout pourrit, comme la maison de Libert qui va s'écrouler tôt ou tard, comme celle de Usher, et qui s'écroulera à sa façon symbolique, lorsqu'il apprendra, encore d'un mort (et quel mort ne cessant de travailler la mémoire des vivants), que Laure lui a donné, aussi, une fille, elle sacrément vivante, et qui s'écroulera bien sûr lorsque Libert se suicidera, n'avouant pas tout à sa fille, notamment ce qu'il a écrit dans une scène d'amour aussi sèche que désespérée, car tout, en somme, finit par sombrer dans le trou noir de la volonté du président, insatiable comme un ogre, infatigable psychopompe des énergies et des volontés humaines : «Et si vous le trahissez, il ne vous bannira pas, car il sait que vous ne pourrez échapper à cette loi physique d'attraction qui n'est décrite nulle part. Il vous laissera tourner autour de lui, sans vous regarder, jusqu'à l'épuisement» (p. 117).

Je ne vous quitterai pas agit comme un sortilège amère, corrosif, allusif (1), dans sa discrète mordacité, alors même que la réclame journalistique évoque un roman pourtant riche en révélations, réelles ou phantasmées. L'écriture sèche, parfois brutale de Pascal Louvrier, écriture abrasive qui en tous les cas ne pose pas et ne fait pas la mariole, comme celles, ampoulées jusqu'à l'obésité obséquieuse, de tant d'autres de ces écrivaillons gommeux pour midinette cinquantenaire, provoque une délicieuse sidération du lecteur lorsqu'il découvre, par une phrase, une description (et celles de Pascal Louvrier, pourtant épurées, parfois cinglantes comme l'est le geste d'un peintre sûr de sa technique, sont belles et, surtout, ne s'oublient pas, cf. p. 232), que le texte creuse la réalité qui l'entoure d'une profondeur insoupçonnable. Cette profondeur où se nichent l'écriture et le royaume de nos morts est par exemple figurée par ce tombeau tout simple, secret, émouvant, de l'enfant à peine connu, le «plus anonyme des êtres humains dans le plus puissant lieu de France» (p. 147), cadeau sépulcral d'un président revenu d'entre les morts (2), rejouant perpétuellement sa liberté par la rupture (cf. p. 255), à celui qui a perdu son fils Clément et qui ne peut se résoudre à se séparer de son petit corps, peut-être parce que, comme tant d'autres hommes affamés de pouvoir et comprenant que celui-ci n'est, comme le reste, plus que tout le reste, qu'une illusion, mais celle-ci plus dévoratrice que les autres, l'enfance, l'esprit d'enfance, «l'authenticité révolue» «remontait soudain» (p. 247), de quel passé légendaire désormais aboli sous la croûte de l'usure, des mensonges, des actes ignobles, des pensées interdites, de la gloire si maigre des hommes de pouvoir, remontant soudain «vers le bleu bouillonnant du ciel» comme l'Arbre de Jessé, très ancienne figuration de la filiation du Christ, «alors qu'il est si difficile de vivre ici-bas en se tenant debout» (p. 286) et que Louise, «jeune femme paumée» (p. 280) qui peut-être deviendra peut-être une femme avec l'aide de Morain, comme l'homme dont elle deviendra le témoin des derniers jours, est seule face au silence de Dieu et de ses prophètes, sans père, sans mère, sans frère ni sœur, sans piété peut-être, ou alors une piété tronquée, arrachée à sa racine, seule.

Notes

(1) «Il écrivait «une odeur de sable mouillé», et cela suffisait. Chaque lecteur se trouvait projeté sur la plage de ses souvenirs, le plus souvent celle de son enfance» (p. 228).

(2) «Il avait peur d'être repris par les nazis. Il avait peur en permanence. C'était comme si cet homme marchait vers le peloton d'exécution et qu'il était sauvé à la dernière seconde. Il a triomphé de cette épreuve initiatique. De cette ordalie. Cette longue marche traumatisante l'a métamorphosé» (p. 237).

17/03/2015 | Lien permanent

Richard Millet, anti-antiraciste, va-nu-pieds de la vérité, phalangiste du Verbe et dernier grand écrivain français auto

Harcèlement littéraire de Richard Millet ou le manquement aux lettres.

Harcèlement littéraire de Richard Millet ou le manquement aux lettres. Richard Millet le dernier homme : sur Désenchantement de la littérature.

Richard Millet le dernier homme : sur Désenchantement de la littérature. L'Opprobre de Richard Millet.

L'Opprobre de Richard Millet. La confession négative de Richard Millet : la guerre comme exercice d’écriture, par Jean-Baptiste Fichet.

La confession négative de Richard Millet : la guerre comme exercice d’écriture, par Jean-Baptiste Fichet. Communauté de destin. Lettre ouverte à Richard Millet, par Pierre Mari.

Communauté de destin. Lettre ouverte à Richard Millet, par Pierre Mari. Il ne faut pas lire Richard Millet. À propos de L'Enfer du roman.

Il ne faut pas lire Richard Millet. À propos de L'Enfer du roman. Langue fantôme suivi de Éloge littéraire d'Anders Breivik.

Langue fantôme suivi de Éloge littéraire d'Anders Breivik. De quoi Richard Millet, Alain Finkielkraut et quelques autres sont-ils le nom ?, à propos de De l'antiracisme comme terreur littéraire.

De quoi Richard Millet, Alain Finkielkraut et quelques autres sont-ils le nom ?, à propos de De l'antiracisme comme terreur littéraire. La monnaie des défaites : Renaud Camus, Richard Millet, cœurs brûlants dans une fumée de mots.

La monnaie des défaites : Renaud Camus, Richard Millet, cœurs brûlants dans une fumée de mots. Lettre aux Norvégiens sur la littérature et les victimes.

Lettre aux Norvégiens sur la littérature et les victimes. Richard Millet tel qu'en lui-même la vanité le change (à propos de La Revue littéraire n°58).

Richard Millet tel qu'en lui-même la vanité le change (à propos de La Revue littéraire n°58).

Le corps politique de Gérard Depardieu.

Richard Millet tel qu'en lui-même la vanité l'exalte : Israël depuis Beaufort.

Richard Millet tel qu'en lui-même la vanité l'exalte : Israël depuis Beaufort. Richard Millet tel qu'en lui-même l'érotisme guerrier le dresse : Tuer.

Richard Millet tel qu'en lui-même l'érotisme guerrier le dresse : Tuer. Le ténia : à propos d'Humaine comédie de Richard Millet.

Le ténia : à propos d'Humaine comédie de Richard Millet.

21/11/2013 | Lien permanent

L'Échelle de Jacob, varia

26/03/2004 | Lien permanent

Excellences et nullités, une année de lectures : 2013

Excellences et nullités de l'année 2010.

Excellences et nullités de l'année 2010. Excellences et nullités de l'année 2011.

Excellences et nullités de l'année 2011. Excellences et nullités de l'année 2012.

Excellences et nullités de l'année 2012.Excellences.

Méridien de sang de Cormac McCarthy (Seuil, coll. Points Roman).

Méridien de sang de Cormac McCarthy (Seuil, coll. Points Roman). Requiem pour une nonne de William Faulkner (Gallimard, coll. Folio).

Requiem pour une nonne de William Faulkner (Gallimard, coll. Folio). Par-delà le crime et le châtiment de Jean Améry (Actes Sud, coll. Babel).

Par-delà le crime et le châtiment de Jean Améry (Actes Sud, coll. Babel). La gloire du vaurien de René Ehni (Seuil, coll. Points Roman).

La gloire du vaurien de René Ehni (Seuil, coll. Points Roman). Un anarchiste de Joseph Conrad (Fayard, coll. Mille et une nuits).

Un anarchiste de Joseph Conrad (Fayard, coll. Mille et une nuits). Entretien sur Dante d'Ossip Mandelstam (La Dogana).

Entretien sur Dante d'Ossip Mandelstam (La Dogana). Les grands jours de Pierre Mari (Fayard).

Les grands jours de Pierre Mari (Fayard). Le Salut par les Juifs de Léon Bloy (Mercure de France).

Le Salut par les Juifs de Léon Bloy (Mercure de France). Les saisons de Giacomo de Mario Rigoni Stern (Flammarion, coll. Pavillons poche).

Les saisons de Giacomo de Mario Rigoni Stern (Flammarion, coll. Pavillons poche). Le Sang du Pauvre de Léon Bloy (Mercure de France).

Le Sang du Pauvre de Léon Bloy (Mercure de France). La Folle Semence d'Anthony Burgess (Éditions du Rocher, coll. Motifs).

La Folle Semence d'Anthony Burgess (Éditions du Rocher, coll. Motifs). Le Grand Coucher de Guy Dupré (Éditions de La Table Ronde, coll. La petite vermillon).

Le Grand Coucher de Guy Dupré (Éditions de La Table Ronde, coll. La petite vermillon). Méditations d'un solitaire en 1916 de Léon Bloy (Mercure de France).

Méditations d'un solitaire en 1916 de Léon Bloy (Mercure de France). Ultramarine de Malcolm Lowry (Gallimard, coll. L'Imaginaire).

Ultramarine de Malcolm Lowry (Gallimard, coll. L'Imaginaire). Un jeune mort d'autrefois. Tombeau de Jean-René Huguenin de Jérôme Michel (Pierre-Guillaume de Roux).

Un jeune mort d'autrefois. Tombeau de Jean-René Huguenin de Jérôme Michel (Pierre-Guillaume de Roux). L'Orange mécanique d'Anthony Burgess (Flammarion, coll. Pavillons).

L'Orange mécanique d'Anthony Burgess (Flammarion, coll. Pavillons). Nous, fils d'Eichmann de Günther Anders (Payot & Rivages).

Nous, fils d'Eichmann de Günther Anders (Payot & Rivages). Souvenirs du futur de Sigismund Krzyzanowski (Verdier).

Souvenirs du futur de Sigismund Krzyzanowski (Verdier). Le retour de Münchhausen de Sigismund Krzyzanowski (Verdier).

Le retour de Münchhausen de Sigismund Krzyzanowski (Verdier). Les Veilles de Bonaventura (José Corti, coll. Romantiques).

Les Veilles de Bonaventura (José Corti, coll. Romantiques). LTI, la langue du Troisième Reich de Victor Klemperer (Presses Pocket, coll. Agora).

LTI, la langue du Troisième Reich de Victor Klemperer (Presses Pocket, coll. Agora). Masante de Wolfgang Hildesheimer (Verdier).

Masante de Wolfgang Hildesheimer (Verdier). Le Chemin des morts de François Sureau (Gallimard).

Le Chemin des morts de François Sureau (Gallimard). L'Âme de Napoléon de Léon Bloy (Mercure de France).

L'Âme de Napoléon de Léon Bloy (Mercure de France). Les Premiers Rois de Norvège de Thomas Carlyle (Le Félin).

Les Premiers Rois de Norvège de Thomas Carlyle (Le Félin). Austerlitz de W. G. Sebald (Gallimard).

Austerlitz de W. G. Sebald (Gallimard). La venue d'Isaïe de László Krasznahorkai (Cambourakis).

La venue d'Isaïe de László Krasznahorkai (Cambourakis). L'Ange des ténèbres d'Ernesto Sábato (Seuil).

L'Ange des ténèbres d'Ernesto Sábato (Seuil). Guerre et Guerre de László Krasznahorkai (Cambourakis).

Guerre et Guerre de László Krasznahorkai (Cambourakis).Nullités.

Tout autre. Une confession de François Meyronnis (Gallimard, coll. L'Infini).

Tout autre. Une confession de François Meyronnis (Gallimard, coll. L'Infini). Magma de Lionel-Édouard Martin (Publie.net).

Magma de Lionel-Édouard Martin (Publie.net). La France Orange mécanique de Laurent Obertone (Éditions Ring).

La France Orange mécanique de Laurent Obertone (Éditions Ring). Traum. Philip K. Dick, le martyr onirique d'Aurélien Lemant (Éditions Le Feu sacré).

Traum. Philip K. Dick, le martyr onirique d'Aurélien Lemant (Éditions Le Feu sacré). Les Renards pâles de Yannick Haenel (Gallimard).

Les Renards pâles de Yannick Haenel (Gallimard). La Conjuration de Philippe Vasset (Fayard).

La Conjuration de Philippe Vasset (Fayard). Plonger de Christophe Ono-Dit-Biot (Gallimard).

Plonger de Christophe Ono-Dit-Biot (Gallimard). Georges Bernanos à la merci d'un journaliste, Philippe Dufay (Perrin).

Georges Bernanos à la merci d'un journaliste, Philippe Dufay (Perrin). Les moins de seize ans ou les solitudes pédérastiques de Tonton Gabriel (Julliard).

Les moins de seize ans ou les solitudes pédérastiques de Tonton Gabriel (Julliard). De quoi Richard Millet, Alain Finkielkraut et quelques autres sont-ils le nom ? Sur Richard Millet, De l'antiracisme comme terreur littéraire (Éditions Pierre-Guillaume de Roux), Alain Finkielkraut, L'identité malheureuse (Stock).

De quoi Richard Millet, Alain Finkielkraut et quelques autres sont-ils le nom ? Sur Richard Millet, De l'antiracisme comme terreur littéraire (Éditions Pierre-Guillaume de Roux), Alain Finkielkraut, L'identité malheureuse (Stock). Autobiographie des objets de François Bon ou l'écriture constipée (Seuil).

Autobiographie des objets de François Bon ou l'écriture constipée (Seuil).

30/12/2013 | Lien permanent

Marc-Édouard Nabe ou la colère du bourdon

21/11/2004 | Lien permanent

La tentation photographique : l'exposition de Jean Gaumy à l'abbaye de Jumièges

Jean Gaumy est un grand photographe français travaillant pour l'agence Magnum. Voici quelques photographies (présentées sur le modèle de celles que j'avais réalisées à la Cour-Dieu ou dans le haut-pays d'Artois) que j'ai réalisées de la très belle exposition, intitulée La tentation du paysage, qui lui est consacrée au logis de l'abbatiale de l'abbaye de Jumièges.

Jean Gaumy est un grand photographe français travaillant pour l'agence Magnum. Voici quelques photographies (présentées sur le modèle de celles que j'avais réalisées à la Cour-Dieu ou dans le haut-pays d'Artois) que j'ai réalisées de la très belle exposition, intitulée La tentation du paysage, qui lui est consacrée au logis de l'abbatiale de l'abbaye de Jumièges. M'a frappé, immédiatement, outre la qualité intrinsèque, purement graphique, picturale, de ces photographies intelligemment commentées par Alain Bergala, le regard de Jean Gaumy, regard que l'on dirait minéral, comme s'il s'efforçait de s'effacer, et de nous proposer quelque impossible vision d'un lieu

dépourvu de tout observateur, l'impression, aussi, que, quel que soit le paysage photographié, voire le simple détail de n'importe quel paysage devenant abstraction, nous étions confrontés, par le biais du magnifique travail de Jean Gaumy, à un monde d'après l'effondrement, débarrassé de l'homme.

dépourvu de tout observateur, l'impression, aussi, que, quel que soit le paysage photographié, voire le simple détail de n'importe quel paysage devenant abstraction, nous étions confrontés, par le biais du magnifique travail de Jean Gaumy, à un monde d'après l'effondrement, débarrassé de l'homme.Pour parvenir au logis abbatial, qui constituait jadis la résidence des abbés commendataires, il faut traverser les ruines, imposantes, de l'abbaye de Jumièges. J'ai tenté quelques rapprochements (aussi

bien via un 24x36 numérique que par le simple biais d'un iPhone, dont on reconnaîtra sans mal le format plus petit) entre les photographies de Jean Gaumy et les sculptures, têtes et gargouilles parmi lesquelles elles se trouvent car, après tout, ce n'est sans doute pas un hasard si ce photographe a choisi, pour cadre d'exposition de ses œuvres, un tel lieu, sobre et bellement éclairé, depuis lequel elles nous font signe, évoquant des paysages d'un autre monde ou d'une planète morte où le vivant semble s'être mystérieusement figé, comme victime d'une malédiction qui aurait supprimé, enfin, l'homme.

bien via un 24x36 numérique que par le simple biais d'un iPhone, dont on reconnaîtra sans mal le format plus petit) entre les photographies de Jean Gaumy et les sculptures, têtes et gargouilles parmi lesquelles elles se trouvent car, après tout, ce n'est sans doute pas un hasard si ce photographe a choisi, pour cadre d'exposition de ses œuvres, un tel lieu, sobre et bellement éclairé, depuis lequel elles nous font signe, évoquant des paysages d'un autre monde ou d'une planète morte où le vivant semble s'être mystérieusement figé, comme victime d'une malédiction qui aurait supprimé, enfin, l'homme.15/08/2014 | Lien permanent