Rechercher : bernanos%2C lapaque

Quelques lectures du stalker - Gustave Thibon

12/06/2004 | Lien permanent

Sur une île, stalker, quels livres emporteriez-vous ?, 3

12/08/2004 | Lien permanent

L'âme de François Hollande

«We are the hollow men

We are the stuffed men

Leaning together

Headpiece filled with straw. Alas !

Our dried voices, when

We whisper together

Are quiet and meaningless

As wind in dry grass

Or rats' feet over broken glass

In our dry cellar

Shape without form, shade without color,

Paralysed force, gesture without motion;

Those who have crossed

With direct eyes, to death's other kingdom

Remember us – if at all – not as lost

Violent souls, but only

As the hollow men

The stuffed men.»

T. S. Eliot, Les Hommes creux (1).

«Mir fällt zu Hollande nichts ein». C'est la phrase par laquelle le grand Karl Kraus aurait pu ouvrir sa terrifiante Troisième nuit de Walpurgis si, à la place d'Adolf Hitler à qui ces mots sujets à bien des mauvais procès faits à l'auteur étaient adressés, le satiriste autrichien avait eu sous ses yeux un peuple d'ombres dolentes, fonctionnaires et demi-soldes de l'État plutôt que des meurtriers et si, à la place de la prise de pouvoir méthodique et acharnée d'Adolf Hitler, il avait assisté à l'ascension laborieuse, méthodique et acharnée elle aussi, patiente, vaine, bonhomme, en un mot : grise plutôt que brune, de François Hollande aux fonctions de Président de la République française.

Les prudents et les imbéciles jugeront douteux, voire scandaleux mon rapprochement entre deux beaux-parleurs, l'un doué d'une aura et d'un verbe démoniaques, l'autre dépourvu de la moindre qualité susceptible de faire, d'un homme, un chef, d'un homme politique, un dirigeant à tout le moins compétent sinon respecté et d'un beau-parleur, autre chose qu'un lamentable amateur de petites blagues servies entre deux cocktails.

Il est pourtant clair qu'aux yeux de Karl Kraus, les meurtriers nazis, y compris leur Führer charismatique, n'étaient pas grand-chose de plus que des ombres bavardes, des médiocres qui, alliant cependant le geste à la parole, précédant leurs innombrables meurtres de paroles elles-mêmes criminelles, n'hésiteraient pas à tuer, et à couvrir leurs crimes (pour Kraus : en les exposant) de paroles et de mots tellement banals que des personnalités aussi remarquables qu'Hannah Arendt pourraient, à juste droit, estimer que leurs millions de victimes avaient été assassinées deux fois : une première fois par la violence, aussi banale qu'innommable, une seconde fois par l'extrême banalité du Mal, justement, se disant au travers de termes strictement techniques, solution finale par exemple étant la plus connue de ces expressions, Victor Klemperer en ayant analysé bien d'autres dans son remarquable LTI, la langue du 3e Reich. Je me demande d'ailleurs ce que Klemperer eût pu écrire d'une expression telle que redressement productif qui, après tout, n'aurait pas été incongrue comme slogan des camps, staliniens sinon nazis. Ce que nous pourrions appeler la puissance utopisante du langage est presque toujours meurtrière lorsqu'elle est utilisée par des politiciens plutôt que par des écrivains.

Il faut donc croire qu'existent, moins que des qualités de médiocrité différentes comme il y a des qualités différentes de bonté, des facteurs historiques et sociaux, des spécificités tenant au génie individuel aussi, d'épanouissement et de croissance de cette médiocrité, et que la médiocrité d'un homme qui ne ferait certainement pas de mal à une mouche, François Hollande bien évidemment, n'est pas, dans sa nature ontologique, fondamentalement différente de celle du Führer, qui a tué des millions d'hommes comme s'ils n'étaient rien de plus que des larves de mouches. La bonté est une, tout comme la médiocrité, au sens que Kraus donnait à ce mot, laquelle n'impliquait donc pas forcément qu'un homme médiocre baisse les yeux devant sa femme en colère ou qu'il souhaite se rendre au sommet des plus grandes puissances du monde sur un vélo, afin de paraître le faux humble qu'il n'est bien évidemment pas.

Un homme médiocre peut être un assassin, un père de famille tranquille ou même un socialiste arborant une cravate éternellement de guingois, mais sans doute ferais-je mieux comprendre l'apparent paradoxe que constitue mon propos en citant Ernest Hello, qui consacra des pages remarquables à la médiocrité faite homme, à la médiocrité parvenant, l'espace d'une vie et dans une enveloppe labile de chair fade, à s'incarner de façon parodique : «L'homme médiocre est juste-milieu sans le savoir. Il l'est par nature, et non par opinion; par caractère, et non par accident. Qu'il soit violent, emporté, extrême; qu'il s'éloigne autant que possible des opinions du juste-milieu, il sera médiocre. Il y aura de la médiocrité dans sa violence» (2). Autant dire que tous les génies, selon Hello, qu'il s'agisse du plus courageux des aventuriers, du plus admirable des artistes ou du scientifique le plus original, peuvent tous, au dernier recès de leur conscience, être qualifiés de médiocres.

Si la médiocrité est une, tentons de préciser les contours, forcément flous, du visage qui l'incarne et l'arbore comme une distinction éminente, la face blême de Homais capitaine du rafiot Feue la France, aux yeux de millions de Français et, apparemment, d'un nombre pas moins conséquent d'Anglais, d'Allemands, d'Américains ou même d'Espagnols et d'Italiens, tentons donc de qualifier de quelle pâte molle est composée l'homme creux qu'est François Hollande, un Président empaillé, une silhouette sans forme, une ombre décolorée dont les gestes sont sans mouvement, dont la force [est] paralysée selon la traduction donnée par Pierre Leyris du grand poème de T. S. Eliot, un homme dont la caboche [est] pleine de bourre et dont la voix, desséchée, est aussi sourde et inane que le trottis des rats sur les tessons brisés [d'une] cave sèche.

François Hollande est, paraît-il, Président de la République française. Il est même, ce sont les commentateurs politiques les plus avisés, les journalistes d'expérience et ceux qui l'ont personnellement connu qui n'ont pas peur de l'affirmer, il est même un homme. Un homme creux, certes, mais un homme tout de même, avec des passions creuses, médiocres, des colères creuses, médiocres, des enthousiasmes creux, médiocres, des petitesses et des grandeurs creuses, médiocres, un homme qui aura été Président d'une nation autrefois grande, respectée et crainte et qui ne survit plus, médiocrement, parmi les autres nations qui la regardent en souriant, qu'à crédit, un homme médiocre de pouvoir médiocre qui aura sans doute besoin de son écrivain médiocre, pourquoi pas Frédéric Beigbeder écrivant dans Un roman français (Grasset, 2009, pp. 20-21) cette phrase qui convient admirablement à la destinée médiocre de François Hollande et à sa geste translucide et flasque : «Ce livre serait alors une enquête sur le terne, le creux, un voyage spéléologique au fond de la normalité bourgeoise, un reportage sur la banalité française». Un reportage sur la banalité française ne pourrait convenablement ignorer celui qui en est le chantre, proposition inverse de celle affirmant une exception française mais tout aussi fausse, la seule marque dont s'honore la France ne pouvant être ni la banalité ni l'exception mais le génie, qui n'a aucun compte à rendre. Potachons quelque peu en écrivant que François Hollande pourrait peut-être être défini comme étant le génie de la banalité, celui qui, devant les amateurs de la médiocrité que nous sommes, en impose.

L'évidence, strictement scientifique, définit l'homme comme un corps vivant interagissant avec son milieu et ses semblables, occupant un certain volume et, surtout, doué de parole, ce qui suffit à le distinguer d'un colibri ou même d'un concombre de mer. Une partie évidente, la plus grande sans doute, des pouvoirs de la parole échappe aux expériences de laboratoire, tout comme l'âme, et peut donc être qualifiée d'irréductible.

Il ne serait pas charitable d'affirmer que François Hollande, s'il est un être doué de parole, d'une parole molle, d'une parole creuse, de la parole vide de l'homme creux, d'une parole dont la seule force de persuasion, donc la pesanteur selon Carlo Michelstaedter, réside dans sa capacité à faire des blagues de potache, ne possède néanmoins pas d'âme car François Hollande est doué de parole, d'une parole destituée puisqu'elle n'est que l'écho perpétuel de l'ondée monotone du sous-langage si brillamment évoquée par Armand Robin.

Le mystère est que François Hollande possède, comme nous tous, une âme. Le mystère absolu, avant même l'existence de Dieu, avant même la possibilité d'admettre que le pire des criminels possède une âme, réside dans ce pari qui eût effrayé Pascal, Hello et Bloy : il faut admettre que François Hollande possède une âme, une âme creuse, vide, comblée seulement par une parole creuse, vide, dont elle est à la fois l'origine et la fin, la matrice et le corollaire, la cause et la conséquence. L'âme étant par essence infinie, nous devons donc supposer l'existence d'une médiocrité infinie, étale, qui par son inaction même peut venir à bout du bien et du mal, ces dépenses inutiles aux yeux du médiocre. Le prodige incompréhensible est que le royaume de la médiocrité ne peut être confondu avec celui de l'absurdité : «Si l’homme, écrit ainsi Sören Kierkegaard dans Crainte et Tremblement, n’avait point de conscience éternelle, si au fond de toutes choses il n’y avait qu’une puissance sauvage et bouillonnante qui tout produit, le grand et le futile, dans le tourbillon de passions obscures; si sous toutes choses se cachait un vide sans fond que rien ne peut combler, que serait alors la vie sinon désespérance ? François Hollande et son gouvernement sont les marionnettes de ce vide sans fond dont le nihilisme est peut-être un des noms.

«Il y a des hommes, innocents ou criminels écrit ainsi Léon Bloy, en qui Dieu semble avoir tout mis, parce qu’ils prolongent son Bras et Napoléon est un de ces hommes» (3).

François Hollande, lui, n'est pas innocent. Il n'est pas criminel. François Hollande n'est ni l'un ni l'autre, n'a jamais été et ne sera jamais ni l'un ni l'autre, innocent ou criminel, et si, toujours selon Bloy, «Napoléon, c'est la Face de Dieu dans les ténèbres» (4), alors François Hollande est l'inimaginable face du Vide dans le rien. «Nul ne sait, ajoute le Mendiant ingrat en parlant d'un homme creux quoique prodigieusement dépensier d'actions et dévorateur d'hommes, Napoléon, nul ne sait ce qu'il est venu faire en ce monde, à quoi correspondent ses actes, ses sentiments, ses pensées; qui sont ses plus proches parmi tous les hommes, ni quel est son nom véritable, son impérissable Nom dans le registre de la Lumière. Empereur ou débardeur nul ne sait son fardeau ni sa couronne» (5).

Que savons-nous du nom réel de François Hollande, le nom, rigoureusement imprononçable, par lequel le néant commande pardon, laisse faire, se répandre, infuser, l'un de ses commis les plus efficaces ? Pouvons-nous imaginer, aussi, que des mots tels que couronne ou fardeau ne désignent pas des réalités absolument incompatibles avec les frêles épaules de notre Président qui pourtant, comme Napoléon, doit être considéré comme étant le bras de Dieu, celui (Celui) par lequel Il veut nous signifier la cohérence et la beauté de sa création, celui (Celui) par lequel Il accomplit sa volonté insondable ?

Évoquer l'âme de François Hollande est un exercice moins périlleux, d'un point de vue philosophique, que d'évoquer les qualités, ou plutôt l'absence de toute qualité qui distingue ce Président blagueur et le fond dans la masse, l'indistingue si je puis dire dans une foule grise d'hommes en costume sombre, et le réduit à n'être rien de plus qu'un homme creux, un homme qui pourtant possède, comme nous tous, un nom inconnu des hommes et qui sert, comme nous tous, son créateur, à moins, bien sûr, qu'Hollande, comme Napoléon, ne serve personne, comme le suggère, encore, Léon Bloy à propos de son grand homme médiocre : «Napoléon, semblable à un monstre qui aurait survécu à l'abolition de son espèce, fut vraiment seul, sans compagnons pour le comprendre ou l'assister, sans anges visibles et, peut-être aussi, sans Dieu, mais cela, qui peut le savoir ?» (6).

Le vide, le creux, deux notions que je ne confonds que pour les besoins de cette courte note, impliquent donc, dès qu'on les mentionne, un horizon ontologique immense et souverain, que tentèrent de scruter les plus grands philosophes et, bien sûr, les plus grands romanciers et poètes.

Si écrire c'est, peu ou prou, créer, François Hollande, quoi qu'il en dise, est l'ennemi fondamental de tout créateur, qui sera néanmoins, le cas échéant, heureux de recevoir les subsides des officines étatiques que son ministre de la Culture dirige.

Pour un poète hanté par l'idée de vide, de creux, de néant, François Hollande, qui n'a d'autre existence que celle que le vide, temporairement, lui a accordée, ne peut jamais surgir que par surprise, mais une surprise attendue, morne, étale, comme une interrogation non pas extrême mais banale, grise et même fade, un Sphinx légèrement souriant qui jamais n'exigera de vous une réponse qui peut engager votre vie. François Hollande, puisqu'il est un homme creux (7), est une surprise plate, un bouleversement attendu, une exception commune, une intrusion placide, l'homme qui jamais ne part puisqu'il est toujours-déjà-là comme la banalité la plus intime, à la différence de celui que prétendit chasser Sébastien Lapaque dans un livre très vaguement bernanosien, autant de modes d'intrusion qui ne peuvent en aucun cas se confondre avec la violence entraînant le corps et l'esprit du poète frappé par la brutale déhiscence du rien :

«One evening like the years that shut us in,

Roofed by dark-blooded and convulsing cloud,

Led onward by the scarlet and black flag

Of anger and despondency, my self :

My searcher and destroyer : wandering

Through unnamed streets of a great nameless town,

As in a syncope, sudde, absolute,

Was shown the Void that undermines the world.»

«Un soir semblable aux années qui nous enferment

Réfugié sous le nuage convulsif et sombre comme le sang,

Entraîné par le drapeau écarlate et noir

De la colère et de l’accablement, moi-même :

Mon inquisiteur, mon destructeur : errant

À travers les rues innommées d’une grande ville sans nom

Quand, syncope soudaine, illimitée,

Apparut le vide qui mine le monde.» (8)

C'est une autre évidence qui saisit le romancier lorsqu'il décrit, dès les toutes premières lignes de son livre, le vide qu'est devenu le monde : «Le froid et le silence. Les cendres du monde défunt emportées çà et là dans le vide sur les vents froids et profanes. Emportées au loin et dispersées et emportées encore plus loin. Toute chose coupée de son fondement» (9).

Toute chose coupée de son fondement, écrit Cormac McCarthy. François Hollande n'a pas de fondement puisque, comme tout vide, il est sans fond. Il reste quelques fondations, plus solides que le croient sans doute les techniciens de Bruxelles et les énarques de Paris, à notre pays et il est donc normal que l'homme creux qu'est François Hollande ait prétendu désamarrer un navire qui fait pourtant eau de toutes parts, la France, de son môle en coupant par exemple le lien de la filiation et, par exemple encore, en donnant quelque crédit aux ridicules théories dites du genre qui se proposent de mettre en place, sans le moindre à-coup politique, l'utopie meurtrière d'une société où femme et homme se confondent, bientôt vieillard et enfant, ces mots suspects n'étant considérés comme rien de plus que de réactionnaires conventions lexicales recouvrant une réalité perpétuellement modelable, changeante et indéfinissable.

Bien évidemment, il serait faux de croire que, une seule fois dans sa vie, François Hollande ait pu fermement décider de conduire une action politique ou même de prendre une décision. L'excès répugne au médiocre qu'est l'homme creux et jamais celui-ci ne décide ou ne se décide, tout comme il ne décide même pas de ne rien faire : il flotte, comme une méduse, au gré des courants, et filtre l'eau qui passe à sa portée, comme une moule, y trouvant sa maigre nourriture. L'homme médiocre, s'agitant aux quatre vents, ne possède aucune assise, qu'elle soit intellectuelle, philosophique ou religieuse, morale ou politique, ce qui ne signifie pas qu'il aime particulièrement être ballotté par des courants qu'il ne peut maîtriser. Du moins essaie-t-il de ne pas trop s'éloigner du rivage, car il n'aime pas le grand large, et la perspective que des millions de mètres cubes d'eau se trouvent sous ses pieds le terrorise. Il flotte, certes, mais il déteste plus que tout perdre pied, devoir se résoudre à ne plus s'enter sur l'être, ne plus le parasiter, car l'homme médiocre ne tire sa force réellement prodigieuse que de sa capacité à vampiriser ce qui est. Il ne détruit pas. Il dilue. Il ne dévore pas. Il mâchonne. Il n'abat pas. Il digère sans fin.

Notre placide Président s'est donc contenté de laisser faire, puisqu'il ne décide de rien, ne dit jamais oui et ne dit jamais non, envoyant au front l'un de ses ministres, une femme dont les ennemis politiques, eux-mêmes creux, saluent la pugnacité et même le courage, une femme devenue ministre et elle aussi parfaitement creuse, l'hélium de l'idéologie étant finalement le gaz le plus commun que les usines universitaires françaises aient produit depuis des décennies, qui plus est en quantités massives. Heureusement, le gaz idéologique ne réchauffe pas l'atmosphère mais la refroidit : l'idéologie, quelle qu'elle soit, est le froid le plus pur et François Hollande, en médiocre émérite qu'il est, s'en tient à raisonnable distance.

J'ai écrit que François Hollande n'aimait pas dire oui, tout comme il n'aimait pas dire non. Ernest Hello analyse cette banale incapacité du médiocre, son arme la plus destructrice : «Il trouve insolente toute affirmation, parce que toute affirmation exclut la proposition contradictoire. Mais si vous êtes un peu ami et un peu ennemi de toutes choses, il vous trouvera sage et réservé. Il admirera la délicatesse de votre pensée, et dira que vous avez le talent des transitions et des nuances» (op. cit., p. 60).

François Hollande ne croit pas en Dieu bien qu'il Le serve, et il ne croit bien évidemment pas au diable même s'il ne dédaignera jamais, pour montrer l'étendue considérable de sa liberté intellectuelle, d'en moquer les romantiques atours.

François Hol

21/05/2013 | Lien permanent

Richard Millet tel qu'en lui-même la vanité l'exalte : Israël depuis Beaufort

Richard Millet dans la Zone.

Richard Millet dans la Zone. Israël depuis Beaufort est sans aucun doute l'un des textes les moins mauvais que la petite entreprise éditoriale de Richard Millet, avec la régularité monotone d'une kalachnikov germanopratine, produit maintenant depuis quelques années de bienheureuse et frénétique activité, laquelle n'empêche absolument pas l'homme, sorte de Melmoth errant le long du boulevard Saint-Germain ou de Vieux Marin racontant à qui veut l'entendre, sur la terrasse de Lipp, son héroïque passé de phalangiste du Verbe, de se prétendre aussi éternel mais glorieux proscrit, alors qu'au moins trois éditeurs (Olivier Véron, Pierre-Guillaume de Roux, Léo Scheer) lui assurent que ses ouvrages sont dignes d'être publiés et même, cela est bien plus remarquable, les publient, alors que la simple collation des livres qu'il a publiés chez près d'une dizaine d'éditeurs suffit à remplir plusieurs pages, compilant méthodiquement plus de... 70 ouvrages ! Mon Dieu, ma soirée, et même ma semaine tout entière, vont être gâchées à la simple perspective qu'il reste, si Dieu donne longue vie à ce rétiaire de pacotille, une bonne cinquantaine supplémentaire de livres à écrire, dressés sur l'autel célébrant la messe que Richard Millet récite avec un savoir-faire d'officiant chevronné à sa propre gloire immarcescible.

Israël depuis Beaufort est sans aucun doute l'un des textes les moins mauvais que la petite entreprise éditoriale de Richard Millet, avec la régularité monotone d'une kalachnikov germanopratine, produit maintenant depuis quelques années de bienheureuse et frénétique activité, laquelle n'empêche absolument pas l'homme, sorte de Melmoth errant le long du boulevard Saint-Germain ou de Vieux Marin racontant à qui veut l'entendre, sur la terrasse de Lipp, son héroïque passé de phalangiste du Verbe, de se prétendre aussi éternel mais glorieux proscrit, alors qu'au moins trois éditeurs (Olivier Véron, Pierre-Guillaume de Roux, Léo Scheer) lui assurent que ses ouvrages sont dignes d'être publiés et même, cela est bien plus remarquable, les publient, alors que la simple collation des livres qu'il a publiés chez près d'une dizaine d'éditeurs suffit à remplir plusieurs pages, compilant méthodiquement plus de... 70 ouvrages ! Mon Dieu, ma soirée, et même ma semaine tout entière, vont être gâchées à la simple perspective qu'il reste, si Dieu donne longue vie à ce rétiaire de pacotille, une bonne cinquantaine supplémentaire de livres à écrire, dressés sur l'autel célébrant la messe que Richard Millet récite avec un savoir-faire d'officiant chevronné à sa propre gloire immarcescible.Je me revois discuter avec Olivier Véron à une terrasse de brasserie, il y a quelques semaines à peine. Je publierai ton livre si tu évoques Israël. Drôle marchandage que tu me proposes. Mais je n'ai rien à dire, Olivier, sur Israël, je te l'ai déjà dit je crois. C'est absolument impossible voyons, tout le monde à quelque chose à dire sur un tel sujet ! Oui Olivier, et c'est bien le problème. Bon. Alors ? Alors quoi ? Alors, vas-tu m'écrire ce texte sur Israël ? Non, car je n'ai rien à dire sur un tel sujet dont tout le monde, en effet, parle, et sur lequel tout le monde écrit. Je ne te comprends pas. Ne veux-tu pas être publié ? Certainement pas au prix d'un bavardage inconséquent, un de plus, alors que les librairies croulent sous les mauvais livres. C'est pourtant assez simple, Olivier : je me tais, sur Israël, car ce sujet est si terriblement complexe et grand que je ne me sens le droit de rien dire, est-ce plus clair ?, et que, si je devais écrire quelque chose sur pareil sujet, ce serait après m'être enfermé des années durant dans son étude. Non, pas vraiment, ce n'est pas beaucoup plus clair. Pourtant, c'est absolument limpide : je n'ai rien à dire sur Israël, car un tel sujet devrait, comme la kabbale, faire l'objet d'innombrables années de rumination intellectuelle et spirituelle, et donner lieu, tout au mieux, à quelques lignes prudentes à la fin d'une vie, moins peut-être, comme le dernier trait d'un Hokusai où se liraient toutes les mers possibles. Je ne te comprends pas, décidément. Allez, écris-moi ce texte sur Israël bon sang ! Non. Je le vois bien, que tu ne comprends rien. Puis je mens car, à vrai dire, j'ai déjà enfreint cet impératif catégorique. Ah bon ? Oui. Comment cela ? Je te rappelle que j'ai déjà écrit sur Israël. Sur Stalker je suppose ? Oui, mais, avant que je ne crée ce blog, dans un livre que tu as failli publier, je te le rappelle, et que tu n'as pas publié parce que, si mes souvenirs sont bons, tu m'as reproché d'y avoir été beaucoup trop steinerien, donc matois, rusé ou peut-être, plus simplement, respectueux des détours composés par la pensée de ce diable de Steiner, et tu m'as aussi reproché de ne pas conclure mon étude sur l'auteur de Réelles présences dans le sens qui à tes yeux ne pouvait qu'être le seul et unique valable, à savoir : en pointant les doutes et les contradictions de George Steiner face au christianisme certes, ce que j'ai fait dans ce livre et une autre fois après ce livre, dans un article pour la revue Études, mais, surtout, en forçant sa pensée, c'est-à-dire en l'incarnant à la mode péguyste ce que, je te rappelle, j'ai refusé de toutes mes forces, car il eût été pitoyable, grotesque et surtout ridicule d'affirmer que cet auteur se trouvait, comme d'autres avant lui, au porche de l’Église et même de prétendre l'y faire entrer, comme tu me le demandais pour être publié chez toi (aux côtés, à l'époque, de Giocanti, Soulié, Lapaque et Hadjadj), d'un coup de pied dans le cul. Ce livre sur Steiner, t'en souviens-tu Olivier ?, non seulement que tu n'as pas voulu éditer parce qu'il ne te semblait pas assez catholique, tandis que Denis Tillinac à qui je le proposai alors, et qui me dit oui, puis non, puis oui mais à combien d'exemplaires se vendra-t-il ?, puis non, puis plus rien, ce livre donc, que non seulement tu ne publias pas alors qu'il évoquait bien évidemment la question d'Israël, mais dont tu n'as même pas voulu de la réédition puisqu'il est devenu introuvable, ce livre, je n'en renie pas un mot mais si certains de ses défauts me font rougir, ce livre, je l'ai écrit, Olivier et il me me semble ma foi pas plus franchement mauvais que tous ceux que tu as édités. Puis, mon cher Olivier, je te rappelle que plusieurs de tes si chers auteurs, apparemment affligés d'un eczéma qu'ils ne cessent d'exacerber tout en le grattant, t'ont déjà proposé leur petit texte sur Israël, notamment Richard Millet, dont je te remercie de m'avoir envoyé le livre. Au fait, Olivier, j'espère que tu as parlé avec lui de son prétendu engagement dans les phalanges chrétiennes, qu'il exhibe comme une espèce de schiboleth censé lui ouvrir toutes les cuisses de l'admiration féminine, et même quelques organes masculins encore moins nobles ! Ne sois pas vulgaire. Nous avons évoqué ce sujet, oui, mais je ne t'en dirai pas plus. Oh, rassures-toi, je n'ai pas vraiment besoin de connaître la réponses qu'il t'a, d'aventure, donnée, ma religion, et depuis longtemps, est faite sur ce sujet, et il n'y a pas franchement besoin d'être un enquêteur de la trempe de Sherlock Holmes pour savoir de quoi il en retourne. Mais, ne veux-tu pas, je te le demande une dernière fois, écrire sur Israël ? Ma parole, je t'ai dit non ! Non ! NON ! (1).

Affirmer qu'Israël depuis Beaufort (2) est l'un des textes récents les moins mauvais, grandiloquents, martiaux et ridicules de Richard Millet ne garantit bien évidemment d'aucune façon qu'il soit complètement débarrassé des défauts que nous avons systématiquement relevés dans ses autres essais. Ils y sont, plus simplement, moins présents, moins concentrés, leur dilution rendant ce texte acceptable tout au plus, ni bon ni mauvais, mais moins mauvais que ceux qui l'ont précédé, meilleur oui, allez savoir, plus mauvais que ceux qui, en rafale narcissique, vont immanquablement le suivre.

Affirmer qu'Israël depuis Beaufort (2) est l'un des textes récents les moins mauvais, grandiloquents, martiaux et ridicules de Richard Millet ne garantit bien évidemment d'aucune façon qu'il soit complètement débarrassé des défauts que nous avons systématiquement relevés dans ses autres essais. Ils y sont, plus simplement, moins présents, moins concentrés, leur dilution rendant ce texte acceptable tout au plus, ni bon ni mauvais, mais moins mauvais que ceux qui l'ont précédé, meilleur oui, allez savoir, plus mauvais que ceux qui, en rafale narcissique, vont immanquablement le suivre. Défaut par exemple que cette opposition systématique, puérile, usée jusqu'à la corde de la prétention lyrique, entre l'emphatique Nous (nous les courageux, nous les «catholiques français» (p. 115), nous qui «sommes vivants» et qui «traversons une épreuve bien plus difficile qu'on ne pense» (p. 68), nous qui ne mangeons pas de ce pain-là (cf. p. 114), nous les derniers hommes libres, nous les derniers résistants, nous les derniers écrivains, nous qui espérons «qu'il en ira un jour du français comme de l'hébreu en Israël» (pp. 110-1), nous les derniers amoureux de la langue, nous les derniers guerriers, nous les derniers nommeurs de la barbarie post-moderne, bref, nous les derniers hommes libres) et vous, vous les chiens, les petits-bourgeois, les rassis du bulbe, les enchaînés aux misérables convenances républicaines, vous qui n'êtes qu'un immense on à vrai dire, vous qui êtes moi, toi, toutes celles et tous ceux qui n'ont pas la chance d'être Richard Millet, toutes celles et tous ceux qui s'engluent complaisamment dans la «donne égalitariste» (p. 11), «l'imbécile quiétude du psychologisme» (p. 12), adhèrent en chantant et pleurant à «l'internationale des larmes» (p. 79), pratiquent les «inversions et pathologies culturelles» (p. 14, l'auteur souligne) de notre époque, saluent «le totem féministe» (p. 37), courbent l'échine devant le «culte consumériste du Veau d'Or» (p. 88), accélèrent la «parcellarisation communautariste» (p. 90), rendent grâce à «la judiciarisation multiculturelle de la société, notamment l'antiracisme étatique» (p. 93), flattent les «rhéteurs du capitalisme mondialisé» (p. 104), chantent les vertus d'un «néo-paganisme accusateur teinté de Coran et de bouddhisme» (p. 106) et s'enfièvrent devant l'«ethnicisation différentialiste» (p. 55).

La liste de ces expressions toutes faites, si commodes à exhiber comme les griottes centenaires que grand-mère expose dans son bocal hermétiquement fermé, n'est bien évidemment pas exhaustive car, à vrai dire, c'est tout le texte de Richard Millet qui en est lardé ou, pour filer ma métaphore, qui baignent dans l'alcool éventé d'un frontisme à tropisme réflexif, et qui n'est, en fin de compte, que la version améliorée de la gnôle de Pinot, simple flic. Procédé habituel de ce si piètre auteur qui se vante à longueur de page de savoir écrire, d'être le seul qui sache encore écrire en langue française et qui, comme une gamine découvrant de grands auteurs virils mouillerait à eau timide de se croire géniale et solitaire, gémit d'être un grand écrivain non seulement incompris mais pas lu (cf. p. 89) ! Tartufferie habituelle, répétée, consubstantielle, qui est devenue la signature du pseudo-écrivain, de l'essayiste lamentable qui ne parvient même pas à se convaincre lui-même de son ineffable talent et qui, pour en exalter l'empan expansif comme l'univers, a besoin, dix fois par livre, de se rassurer. Non pas des mots clairs donc, voire, grands dieux !, des concepts opératoires qu'il s'agirait de définir et dont il faudrait préciser la portée, mais des mots-valises ou des mots allant par deux (un nom commun, un adjectif le qualifiant) censés frapper l'imagination et devenant des espèces de catachrèses où se fige toute capacité de distinction analytique. Des cadavres de mots, que Richard Millet, avec un art de l'embaumement qui force l'admiration des meilleurs préparateurs de cadavres, aligne pour ses bimensuelles mises en bière éditoriale. Que signifie, par exemple, le «totem féministe» (déjà vu plus haut), ou bien encore la «disneylandisation générale de l'Histoire» (p. 67) ? Rien du tout bien sûr, sinon de bons mots journalistiques qui seront repris par un si talentueux Romaric Sangars ou une martiale Eugénie Bastié et qui, toujours chez Richard Millet, court-circuitent toute volonté de travail de la raison : la démarche intellectuelle de cet auteur, si tant est que nous ne l'insultions pas en employant de tels gros mots, ne prétend jamais mener le lecteur vers le dernier pas logique qu'il faudra veiller à lui laisser faire seul, dans le respect de sa liberté et, surtout, de son entière capacité à nous suivre ou à refuser de nous suivre. Non, rien de tel dans la prose sidérante bien davantage que coercitive par sa rigueur altière de Richard Millet qui, à coups d'images se voulant frappantes et qui ne sont plus que des slogans et des mots d'auteur sinon de journaliste souffleur de meeting lepéniste, prétend figer notre attention, passer par-dessus notre réflexion, bref, nous embrigader, nous charmer.

Ainsi, si Richard Millet est ventriloque, c'est devant son miroir, répétant sa petite antienne devant son seul juge, non pas lui-même mais l'idée qu'il se fait de lui-même, Madame Infatuation préparée outrancièrement comme un irrésistible cadeau de chair d'une nuit de débauche, dans la volonté, aussi évidente que grimaçante et ridiculement visible, de tenter de se convaincre lui-même : qu'il est un grand écrivain, le dernier des écrivains de langue française même, comme il n'a jamais cessé de le répéter dans plusieurs de ses essais, qu'il est un guerrier, un homme, nous le verrons, qui prétend évoquer sans peur l'ivresse de la violence physique alors qu'il n'a jamais fait violence qu'à une seule catégorie de combattants, ses lecteurs, en forçant leur interprétation, en établissant des concaténations qui n'ont jamais convaincu que son seul esprit (3) et encore, ce n'est là qu'une généreuse pétition de principe, car qui déchiffre la petite musique de Richard Millet a vite fait de saisir toute l'étendue de sa pauvre gamme de notes creuses, fausses : Arrêtez-moi, vous, lecteurs, où je fais un malheur !, mais qui aurait envie, je vous le demande, d'interrompre le numéro d'un clown triste dressé pour effectuer son petit tour devant un public de crétins ravis qui, à si bon compte, se croient molosses et Gauvains d'armée de reconquête chrétienne arpentant la terre orde d'Islam ? Personne, le spectacle est trop beau, s'il n'est pas franchement cathartique.

De grands mots creux que le maigre savoir-faire de Richard Millet ne parvient même pas à faire se tenir debout, voire, tout bonnement, se redresser, pour une parade organisée devant quelque bourgeoise de Neuilly sans plus de cervelle qu'il n'en faut pour écarter les cuisses devant le rétiaire au verbe si mirifiquement démuni qu'il en devient touchant, voilà le pauvre spectacle à quoi se résume, je le crains, un essai de Richard Millet, que Denis Tillinac, harpon perpétuel de cocktail présente, on se demande par quelle incompréhensible faveur, comme un grand écrivain. Il s'agit, contre tous les autres, de témoigner de sa propre intégrité comme je l'ai dit, l'une des rares figures de style de la si vantée écriture milletienne consistant dans l'opposition entre un nous forcément de majesté et un on forcément de meurtrière légèreté, de coupable médiocrité, cette si banale confrontation qui n'est qu'une supplication déguisée (Regardez-moi me dévêtir, souffrir et, surtout, prenez-moi pour le Christ je vous en conjure, et clouez-moi sur la Croix sévère mais juste de votre implacable jugement !) qui, presque toujours, se gonfle vite de vent, puis se dégonfle encore plus vite, tel un friselis qui n'animerait pas la voile d'une maquette d'enfant jouant à la bataille navale dans sa baignoire : «On me pardonnera donc d'employer le verbe émigrer dans un sens absolu, c'est-à-dire dans la douleur de la séparation : celle de voir, de mon côté, les juifs français quitter la France, et celle, pour moi, de ne savoir où émigrer, sinon en moi-même, dans ce site hors territoire qu'est la littérature, séjour invisible et néanmoins en quête, inlassablement, du génie de son lieu comme d'une incarnation définie par l'alliance entre les deux Testaments, le mot même de testament à entendre comme témoignage autant que legs : ce qui est toujours à ouvrir et à lire pour que nous témoignions à notre tour, particulièrement en ces temps de tiédeur spirituelle, où le refus de l'obéissance et le discrédit, voire l'opprobre jetés sur le témoin solitaire sont des signes du Démon» (pp. 28-9). Une telle tirade pourrait être, par le menu, analysée comme l'exemple même d'une rhétorique réactionnaire qui, d'habitude, présente quand même l'avantage d'être superbement ciselée, méchante ou bien drôle, bien souvent ces trois qualités ensemble. Richard Millet, lui, a inventé la réaction compassionnelle, la moraline anti-moderne, l'envie d'en découdre dolente, de préférence devant un public de lecteurs où il pourra faire rouler les petites muscles de sa phrase atone et étique, maigre comme une longue spatule de héron qui aurait la particularité de s'alimenter sur quelque théâtre des opérations factice : spiritualité diffuse prenant racine dans le cliché suranné de l'alliance des grands ensembles de textes judéo-chrétiens et se concrétisant par la chute (c'est le cas de le dire) involontairement comique qu'est la mention du Démon; opposition habituelle, comme une ritournelle acide ou bien une comptine pour gros dur de cour d'école, entre les autres, tous les autres, salopards, mous et corrompus, et soi-même comme un roc inaltérable, plus dur que le diamant; mots qui, à force de s'engendrer mécaniquement les uns des autres, par association spontanée de sonorités comme on parlait, jadis, de génération spontanée des mouches sur la carne, prétendent remplacer une cascade concaténative par la morne rigole de la parataxe à tropisme romantico-guerrier, l'effet étant encore accentué par l'usage des infinitifs et/ou des participes présents, qui ont l'avantage de présenter les vues de Richard Millet comme si elles existaient de toute éternité et n'étaient dues qu'à l'habituel et discret triomphe du bon sens; comédie, tant jouée par d'autres qui furent tout de même plus grands que ne l'est ce nain verbeux juché sur ses propres épaules, de l'émigration ou de la «diaspora intérieure» (p. 119); bouillabaisse insipide pour élève de troisième ayant lu quelques énigmatiques banalités ronflantes d'Edmond Jabès sur la littérature comme lieu hors du lieu subsumant tous les lieux trop grossièrement réels. Nous pourrions multiplier les (longs) exemples de ce calibre lacrymo-lyrique que nous n'en saurions pas davantage sur l'étrange maladie du langage qui semble avoir, depuis quelques années déjà, infecté la prose boursoufflée de Richard Millet. Voyez Renaud Camus, d'ailleurs fort peu discrètement rappelé via le thème du Grand Remplacement dans le texte de Richard Millet (cf. pp. 71 et 103), dont la prose, tout aussi malade que celle de l'auteur d'Israël depuis Beaufort, ne sait plus quel euphémisme inventer pour désigner le fait innommable : exterminez toutes ces brutes !, selon le mot célèbre de Kurtz, mais, surtout, commencez par exterminer toutes ces brutes qui se trouvent déjà sur le territoire français, en tant que bras de plus en plus armé des hordes conquérantes islamistes qui ne vont pas tarder à nous submerger !

Comme Karl Kraus, je devrais me contenter de citer un second extrait de la prose milletienne, que d'aucuns jugent aussi admirable que profonde, sans doute parce qu'ils ne lisent plus qu'avec des lunettes idéologiques, lesquelles ont l'appréciable avantage de conférer une profondeur (mais illusoire) à ce qui n'est que surface clinquante, toc de bazar oriental : «Et nous voyons bien dans quel satanique labor

02/12/2015 | Lien permanent

Trois buccins de l’Apocalypse : Baudouin de Bodinat, Matthieu Grimpret et Leonardo Castellani

Acheter En attendant la fin du monde sur Amazon.

Acheter En attendant la fin du monde sur Amazon.Quelque chose me gêne dans le dernier texte de Baudouin de Bodinat, En attendant la fin du monde paru chez Fario, un éditeur aussi discret qu’intéressant qui a d’ailleurs publié, en livre ou en revues, plusieurs textes du grand Sebald. Bien avant Baudouin de Bodinat, ce dernier avait pour coutume de proposer des textes comprenant des photographies ayant une signification directe, ou bien indirecte mais pas moins flagrante, avec le récit proposé. Mais, là où l’auteur de Vertiges n’en finissait pas de suivre une piste que lui seul savait pouvoir suivre, en déployant une écriture aussi attentive aux plus extrêmes détails que capable d’attirer notre attention sur les correspondances subtiles existant entre les cercles concentriques s’étendant depuis un abîme de noirceur, Baudouin de Bodinat ne nous mène nulle part et même, comble de l’ironie, nous laisse sur place.

Ce quelque chose qui me frappe puis, dans le même mouvement ou presque, me gêne dans le livre de Baudouin de Bodinat qui eût pu s’intituler Petit précis de phraséologie à usage réactionnaire, c’est rien de moins que l’écriture même de l’auteur. Sa structure n’est que faussement complexe, puisqu’elle est décomposable en un usage monomaniaque de participes présents et d’infinitifs qui sont moins enchaînés que juxtaposés et nous donnent ainsi l’impression d’un emboîtement de phrases entre parenthèses et d’incises s’étendant avant qu’un point final ne vienne, passagèrement du moins – avant une nouvelle explosion obéissant au même principe de gonflement irrésistible – clore cette expansion qu’on dirait invincible, et qui ne semble devoir faire halte que lorsqu’elle est figée par une photographie de rue déserte de village perdu, photographies prises, nous dit-on, par le biais de pellicules périmées, et qui apportent un contrepoint utile, par leur extrême dépouillement et même pauvreté volontaire, aux tortillements des phrases butant sur des rues désertes, où sont banalement garées des voitures banales, sous un ciel bleu lui-même insignifiant, ou bien «sous le ciel diffus; ou quand l’été s’étiole, se perd en rêverie du proche automne» (p. 68). Michel Houellebecq, désormais considéré comme un photographe, eût montré plus de volonté d’enjoliver le vide d’une bourgade de province où rien ne se passe, «moindre ville de province indécise» comme l’écrit l’auteur, mais c’est justement de cette volonté que Baudouin de Bodinat se tient éloigné, aussi sûrement qu’il se tient éloigné, du moins c’est ce que l’on veut nous faire croire (et, pour m’amuser, je l’imagine envoyer par courriel son manuscrit à son éditeur, ou bien, plus désuet encore, en l’enregistrant sur une clé USB) d’un des moyens modernes de communication par lesquels l’essence de notre monde, s’il n’a pas complètement plié bagage comme l’aura selon Walter Benjamin, se dilue et dissout. C'est donc moins la fausse complexité du style de Baudouin de Bodinat que la maigreur des résultats obtenus : quoi, tant d'incises, d'escaliers embranchés sur des escaliers, tant de portes ouvertes pour nous mener dans une cabane pas même débranchée mais équipée d'un ordinateur dernier cri et bien sûr d'une connexion, depuis laquelle nous pouvons envoyer notre texte soulevé d'une indignation qu'un livre de Jacques Ellul, qu'une ligne de Gustave Thibon eût aisément concentrée.

Une seule fois, à la dernière page de son livre, cette écriture syncopée, comme désireuse de mimer la froideur minérale ou plutôt machinale de notre modernité décriée, une seule fois l’écriture de Baudouin de Bodinat se risque à ne pas ahaner mais à s’élancer en trois phrases qui n’en sont qu’une et qui annoncent ce que d’autres livres, ceux qui suivront peut-être, auront à charge d’explorer, «cette transparence où quelque chose en soi semble sur le point de s’ouvrir et tout réconcilier» (p. 70). J’exagère, car ce village, lieu de la déambulation photographique de l’auteur, apparaissait dès les premières lignes sous la forme de tel «vieux quartier de ce gros bourg», mais aussi du beffroi demeurant «inflexible à égrener les heures» (p. 12) comme s’il fallait, pour que la banderole des récriminations de Baudouin de Bodinat soit déployée au-dessus de nos têtes diantrement modernes, qu’elle soit plantée entre deux piquets champêtres d’un de ces lieux, si communs dès que nous quittons les grandes villes, si communs qu’ils ne peuvent que nous faire suspecter que c’est le texte lui-même de l’auteur qui est une série de clichés, et sa volonté d’encadrer de simplicité (prétendument) provinciale voire paysanne un texte savant.

Cliché du cadre bucolique où le dernier sage attend la catastrophe qui vient, la catastrophe qui est déjà là plutôt, la catastrophe qu’il est trop tard pour éviter mais non point pour déplorer, ce sera un livre de plus pour les journalistes après tout. Clichés que tous ces termes, parfois des trouvailles heureuses, mais noyées dans une foule d’autres termes rapidement entrechoqués, que l’on dirait avoir été moins inventés que méthodiquement alignés par un Renaud Camus qui n’aurait pas complètement perdu le sens de la phrase et saurait, partant, que son empilement de «que» et de «&» n’a d’autre sens que se fondre dans le silence minéral d’une fin d’après-midi de bourg oublié, autant de piquets devant lesquels toutes les vaches journalistiques vont venir mâcher leur ration de lieux communs agrémentés d’un peu de fortifiant aux hormones, «sage expansif» (p. 11), «édifice social», «radiovision» ou «optiphone» (p. 12) plusieurs fois répétés, «sonorisation distractive» (p. 13), «économie d’exploitation et de pillage» (p. 17), «économie concurrentielle» (p. 23) ou encore, et ce sont les trouvailles dont j’ai parlé, «hypoxie spirituelle» (p. 57), «dégénérescence maculaire de la conscience» (p. 58), «lumignons [qui] filent, s’étouffent et puis charbonnent» (p. 18), comme si l’auteur, sur lequel tant de spéculations courent, pour gagner sa vie avant que le Septième Sceau ne rende définitivement caducs ses efforts de vigie, officiait en tant que rédacteur des débats et par ce biais alimentait son lexique professionnel de tous les termes entendus lors de réunions de Conseil d’Administration ou de Comité d’Entreprise, sans oublier celles des CHSCT, ou Comités d’hygiène et de sécurité au travail.

Nous ne sortons guère quoi qu’il en soit, écriture savante et même précieuse ou pas, plates photographies suintant l’ennui et choisies pour cette raison, de la réaction, au sens le plus commun et banal du terme, long ver cavernicole dont Renaud Camus tiendrait la queue translucide et Alain Finkielkraut la tête aveugle (à moins que ce ne soit l’inverse, pour éviter toute allusion graveleuse dont on me supposerait coupable) en passant par Éric Zemmour, la poissonnière de Causeur et toute la clique piaillante des oisillons martiaux recevant la becquée dans le nid de L’Incorrect, de l’indigent écrivant Yrieix Denis écrivant avec un organe par lequel tout mammifère expulse ce dont son corps n’a pas besoin jusqu’à Matthieu Baumier écrivant avec les pieds de Philippe Sollers, en passant par Romaric Sangars qui, lui, aimerait bien écrire avec sa main et doit se contenter d’un moignon d’esthète gourmé, sans oublier le légendaire phénix de ces hauts lieux de la consanguinité Jacques de Guillebon qui, lui, n’écrit avec rien du tout mais remplit quand même des pages entières de ses fulminations apoplectiques d’adolescent brûlé par la vision du Buisson ardent et qui doit je le suppose beaucoup aimer les textes de Baudoin de Bodinat, pour cette exquise raison que l’auteur lui donne des mots bien frappés, journalistiques donc, qu’il pourra citer dans ses revues de presse nulles.

C’est finalement peut-être cela qui manque au maniéré Baudouin de Bodinat, l’un des plus récents surgeons de ce que Julien Benda appelait le byzantinisme, sorte de croisement puissant mais instable entre le matois pessimiste Michel Houellebecq et le remarquable Jaime Semprun qui a tout dit avant lui, et dans des phrases dont la mordacité le dispute à la perfection, c’est cela qui manque à l’auteur de La Vie sur Terre, la simplicité militante d’une foi farouche, de charbonnier si l’on veut bien que cette honorable profession n’existe plus en France ni même, sans doute, en Europe, une ligne de basse en somme à son chant trop travaillé pour être autre chose que l’un des rhizomes surprenants mais point aberrants de la modernité qu’il décrie à longueur de phrase à enchâssements se voulant antimodernes et n’étant que l’extrême proue du navire rutilant mais aveugle sans son pesant barda électronique qu’est notre époque terminale. Ligne de basse qui, comme «le beffroi [qui] demeure inflexible à égrener les heures» (p. 12), permettrait à Baudouin de Bodinat de ne point se contenter de se lamenter sur le monde comme il ne va plus du tout mais accepterait de souffrir pour lui et, d’une certaine façon absolument scandaleuse, kierkegaardienne, évangélique, le rachèterait. Pour le dire encore plus simplement, et je m’étonne que Sébastien Lapaque, d’habitude si attentif à détecter les failles les plus intimes, ne l’ait pas vu, Baudoin de Bodinat est un homme, du moins un auteur triste, à la différence des deux autres que nous allons évoquer, Matthieu Grimpret et le fou écrivant qu’est Eduardo Castellani. Il manque à Baudouin de Bodinat une échappée que laissent entrevoir, je l’ai dit, les toutes dernières lignes de son texte mélancolique et peut-être même désespéré, un solide maillet pour entamer l’édifice coruscant de tant de phrases qui l’emprisonnent : «& aussi que peut-être tout le monde se doute qu’au point où en sont les choses (en vision cavalière, ou aérienne à survoler ces périphéries de lotissements, de banlieues informes qui vont s’épaissir en entassements chaotiques d’habitations et de fonctions urbaines, et ainsi de suite à perte de vue recouvrant la Terre de cette densité de peuplement en survie assistée), c’est tout simplement sans solution. Sans plus aucun moyen pour l’espèce humaine de se dégager de ce piège où elle est entrée et qui la tient» (p. 59).

Notre royaume de Matthieu Grimpret (LGM Éditions)

Acheter Notre royaume sur Amazon.

Acheter Notre royaume sur Amazon.J’avoue avoir été tout proche de sombrer dans le plus mélancolique découragement en lisant quelques-uns des plus récents ouvrages de ce qui passe pour de la littérature ou bien des témoignages d’inspiration chrétienne, voire spécifiquement catholique. Je n’évoquerai pas de nouveau le juvénilement martial Conversion de Romaric (Beau) Sangars, qui finira bien par dépasser son maître et ami en palabres creuses Jacques de Guillebon, ou bien tel essai, le millième sans doute, de la florissante petite entreprise Hadjadj & Cie, qui d’ici peu lancera sur le marché une compilation de comptines chantées et jouées par notre petite famille apostoliquement consacrée, des bougies sentant bon la myrrhe et l’encens, et peut-être même des harmonicas qui se déclencheront automatiquement pour jouer de petits airs entraînants et ainsi marquer d’utiles bien que répétitives prières toutes les heures d’une journée dévotement dédiée à Dieu. Tout cela, c’est-à-dire si peu voire rien, aurait déjà disparu si je n’en avais parlé, même s’il est dit que Dieu n’ignore rien du tout du dernier brin d’herbe perdu au fin fond d’une grotte inexplorée.

Matthieu Grimpret, dont je ne savais jusqu’alors strictement rien si ce n’est que nous avions un ami commun qui m’est très cher, m’a demandé la permission de m’envoyer son texte paru en 2017 aux éditions LGM, intitulé Notre royaume ou plutôt Notre Royaume. Je n’y ai plus du tout pensé je l’avoue jusqu’à ce que je commence sa lecture, achevée très vite tant ce beau texte dit l’essentiel, sans aucune de ces fioritures jaculatoires insupportables dont usent sans vergogne nos récents convertis qui, comme tous les convertis, se croient obligés de gueuler sur tous les clochers que Dieu a soulevé leur cœur et même peut-être tel autre organe, ce qui leur fait immédiatement penser qu’ils ont pour unique destin, outre celui de nous bassiner, le martyre, en étant soumis aux plus atroces souffrances qui leur seraient infligées par de mécréants islamistes, du moins qu’ils sont autorisés à le haranguer lors de soirées parisiennes où il fait bon se graisser la main d’eau bénite et de compliments évangéliques : «Que ton dernier livre est beau !, mon cher Jacques !»; «Que ton article qui salue la beauté de mon dernier livre est juste, mon cher Yrieix !»; «Que ta maison d’édition est riche de grands livres, mon cher Léo !»; «Quelle joie je me fais de t’y publier, mon cher Romaric !» et puis, enfin, avant que tous ces animalcules à antennes et dents longues quoique translucides : «Quelle grande chose que nous nous empoissions de bave en gaie farandole œcuménique, mes chers tous !».

Matthieu Grimpret, se tenant à ma connaissance loin de ces petits raouts moins sanguins que consanguins où ces premiers de cordée transcendantale se reconnaissent les uns les autres à leur tatouage ecclésial, a rappelé quelle doit être la première exigence du chrétien, que ne manqua d’ailleurs pas de crier dans son premier (et dernier, hélas) beau livre Fabrice Hadjadj, Et les violents s’en emparent . Cet impératif catégorique est, d’abord, moral ou, allais-je dire, vital : s’élancer, marcher, ne jamais s’arrêter, afin que notre marche et notre mouvement s’accordent avec le mouvement initial prodigieux par lequel Dieu a créé l’univers en perpétuelle expansion. Seule cette mise en branle de toutes les ressources du corps et de l’esprit, de l’âme bien sûr aussi, peut nous laisser entrevoir que notre royaume, le Royaume, est pure densité, dimension qui nous leste d’une poids et même d’une gravité que nous n’avons pas le droit de refuser, ni même d’écarter de nos épaules : «Le Père me l’a encore dit, lors de notre dernière rencontre : l’homme est fait pour la densité. Il est fait pour recevoir la mesure bien pleine, bien tassée, débordante, dont parle l’Écriture. Il est fait pour que toutes les dimensions de sa vie se tiennent fermement ensemble, réunies sous un même chef et dans un même rayonnement, comme la chair d’un fruit s’alourdit au soleil, comme les doigts d’une main paternelle forment un poing qui, élevé bien haut dans le ciel, inspire confiance. Non pas d’abord une confiance en quelqu’un d’ici-bas pour quelque chose d’ici-bas – une confiance tout court, une confiance ontologique, une confiance d’un autre ordre, une confiance qui vient d’ailleurs et que nul ne saurait qualifier convenablement, la confiance simple de l’homme vivant et debout» (pp. 16-7). Matthieu Grimpret commente ici de la façon la plus succincte et juste Charles Péguy, en mimant son style fait de répétitions qui pourtant jamais ne nous donnent l’impression de la redite ou de la phrase qui s’encalmine, encore moins du petit rythme haletant par lequel les béjaunes plus haut cités expulsent leurs ridicules créations verbales, mais au contraire évoque le mouvement de la vie reçue qui toujours doit s’inscrire dans le grand fleuve du monde, puisque l’homme, parmi tant d’autres définitions possibles, est celui qui comprend, à moins d’être aussi emmuré qu’une veine d’or au sein de son bloc de roches inamovibles, qu’il y a sous les choses «autre chose de plus puissant, de plus efficace, de plus vivant que ces milliards de molécules si simples» (p. 18) : un cœur qui bat, une âme à ouvrir, un souffle du vent qui est «le signe de l’histoire en marche», qui «rappelle à nos cœurs et à nos corps que la figure de ce monde passe, et qu’il faut avancer» (p. 58).

Qu’il s’agisse d’habiter le Royaume qu’il faudra une vie pour parvenir à entrevoir bien davantage qu’à espérer fouler sa terre chaude, maternelle, de ses pieds, et encore, en ayant réussi à s’extirper de la boue puante du Chantier, ou qu’il s’agisse d’apprendre à aimer, Matthieu Grimpret n’a de cesse de nous redire que l’homme n’est pas à l’origine de l’homme, et cela jusqu’en ses actes les plus communs et humbles, puisque la vie n’est pas produite par lui, mais qu’elle vient d’ailleurs (cf. p. 19), comme le vent qui nous précède et qui pourtant, toujours, est là, comme le Royaume plus tremblant qu’un mirage et qui, pourtant, lui aussi, se trouve sous nos pas, en nos cœurs : «Cette demeure, ces conditions d’habitation doivent venir d’ailleurs, l’homme doit les recevoir d’un autre, d’un père, d’un père qui soit le père des choses, le père des êtres, et leur architecture intentionnelle prend la forme d’un désir – et donc d’un mouvement, et donc d’un temps, et donc d’un espace» (p. 23). Je ne sais si Matthieu Grimpret a lu les plus beaux livres (beaux, ils le sont tous à vrai dire) de Max Picard, mais je l’invite sans tarder à se procurer un ouvrage comme La fuite devant Dieu, où il trouvera thématisées ses interrogations sous une forme plus philosophique que la sienne, pas moins poétique cependant.

Ce n’est pas le seul auteur, avec Péguy je l’ai dit, des textes duquel nous pouvons rapprocher ce que nous donne à voir et comprendre Matthieu Grimpret, car nous pourrions tout autant songer, en lisant Notre royaume, à un très beau récit symbolique comme L’Avenue de Paul Gadenne, où l’architecture, le plus souvent e

19/07/2018 | Lien permanent

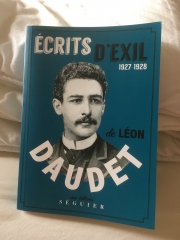

Écrits d'exil, 1927-1928 de Léon Daudet

Mâles lectures.

Mâles lectures. Écrivains et artistes de Léon Daudet.

Écrivains et artistes de Léon Daudet. Acheter Écrits d'exil sur Amazon.

Acheter Écrits d'exil sur Amazon.La Préface de Sébastien Lapaque aux Écrits d'exil de Léon Daudet (1), si elle ne pipe mot sur les qualités littéraires évidentes et l'originalité incontestable de l'écriture toute faite de parallèles aussi vifs qu'une décharge d'adrénaline et de notations intimes ou de confidences sur des auteurs (Hugo, Baudelaire) aussi touchantes que surprenantes, que se remémore, pour notre plus grand plaisir, ce tonitruant continuateur de Rabelais et de Bloy que fut Léon Daudet, nous renseigne suffisamment sur la période personnelle, atroce, qu'il traverse, puisque son deuxième fils, Philippe, est mort, s'étant suicidé ou bien ayant été éliminé par les sbires de l'ombre du pouvoir en place, comme le père ravagé n'aura cessé de le penser jusqu'à sa mort. Il trouve, alors, la force d'écrire un ouvrage intitulé Courrier des Pays-Bas dont sont extraits les différents textes composant ce recueil.

Il ne faut chercher aucune cohérence directe entre les textes ainsi colligés, fort courts ou de belle ampleur, qu'il s'agisse de portraits ou de méditations littéraires, mais aussi d'épigrammes, sinon, bien sûr, la constante tension stylistique d'une écriture qui n'éclate jamais mieux que dans les séries de courtes notations, longues parfois de deux phrases, dans lesquelles Léon Daudet non seulement ramasse ses forces et bande ses muscles, mais jamais n'hésite à décocher telle flèche qui à coup sûr se plantera dans l'ennemi qu'il s'est choisi, Paul Valéry ou Ernest Renan par exemple, qu'il déteste visiblement par-dessus tout, le second davantage encore que le premier. Parfois, cette force contenue permet au fauve de sauter directement à la gorge de sa proie, et nous assistons, d'un claquement sec de mâchoire, à l'égorgement de la gazelle ou du pourceau : ainsi, l'auteur de Monsieur Teste est-il surnommé «Léonard de Vichy» (p. 206) ou, petite facilité que nous excuserons sans peine à notre atrabilaire qui ne peut pas toujours saigner proprement, si je puis dire, sa victime mais la larde de coups de canif inoffensifs, «Paul Valait-rien» (p. 217), facilité de potache disais-je, comme si Léon Daudet nous montrait par avance le maximum auquel atteindrait, quelques années après sa sanglante carrière d'imprécateur, un Jean Cau, pire encore, je veux dire, bien plus petit, un Denis Tillinac, si nous nous souvenons que, comme Georges Bernanos, Daudet fils «déchire comme l'aigle», mais «un aigle qui saurait l'anatomie» (p. 124). Parfois également, cette fois-ci à l'exemple de Léon Bloy, l'auteur des Morticoles, pourtant mieux nourri et sustenté que le Mendiant ingrat, a pu accrocher aux mesquineries (cf. p. 118), travers qui est celui de tous les prodigues et prodiges verbaux. Du second, Renan donc, tout est sale et abject et là, le trait est aussi juste qu'assassin, donc définitif : «Quand je lis Renan, j'entends, derrière la toile peinte en couleurs tendres, des blasphèmes furieux, des jurons de charretier ivre» puisque «son style lui servait à masquer son âme» qu'il avait vile (Aphorismes sur la polémique et l'invective, p. 127). Je retiens cette autre magnifique méchanceté, d'une brièveté lardant la masse des dix mille pages inutiles et fausses écrites par l'auteur de La vie de Jésus : «Renan, ou le bidet de Ponce Pilate. Il s'y lavait, non les mains, mais le cul» (Réflexions sur la connaissance, p. 301). Si la polémique, telle que la définit Léon Daudet, est ainsi «un combat mené par la plume en faveur de certaines idées» et «la réaction de défense contre les enlisements et endormements philosophiques, artistiques et littéraires» (Le plus grand de nos polémistes, François Rabelais, p. 66), nul doute qu'il soit, lui, tandis que d'autres dorment, constamment en éveil ! Nous verrons pourtant que l'un des effets bénéfiques de cette hargne à ne jamais fermer l’œil est une étonnante capacité d'accommodement, au sens optique du terme, de la vision, susceptible tout autant de replacer le plus fin détail dans un plan d'ensemble ordonnateur, qu'il sera cependant le seul capable de parvenir à discerner avec autant de justesse, nous en précisant le moindre dentelé. Léon Daudet nous le dit avec humour lorsqu'il prétend que le polémiste est réactionnaire, donc réaliste : «il est pour ce qui est, contre ce qu'on lui dit qui sera, mais dont il n'est pas du tout sûr que ce sera; en d'autres termes, le polémiste est avant tout un réaliste» (ibid., p. 68), à condition de préciser que ce réaliste-là sera doué d'une finesse de jugement et d'une sensibilité inouïes, ce qui n'est en fin de compte pas très étonnant puisqu'il est celui qui, «aux périodes critiques de notre histoire», venge «la justice et la morale bafouées en montrant les choses et les gens sous leur véritable aspect, en dehors des conventions d'écoles, d'assemblée et d'instituts» (ibid., p. 103). En somme, le polémiste, loin d'être un aigri et un raté, communes insultes dont les bonnes âmes l'accablent avec leurs petits crachats, est bien au contraire celui qui, derrière les apparences du luxe et de la volupté, flaire la pourriture de la charogne maquillée pour la fête démocratique et, non content d'incommoder l'odorat de nos vertueux, expose la pourriture en plein défilé républicain. Pas étonnant que la vieille démocratie française, que Léon Daudet qualifie de «Révolution couchée, et qui fait ses besoins dans ses draps» (Les atmosphères politiques et l'histoire de la Révolution, p. 193) ne lui ait jamais pardonné un tel outrage, et l'ait enfermé à quintuple tour dans le cabanon capitonné où elle a relégué ses plus fiers contempteurs, qu'il s'agisse de Barbey, de Bloy, de Darien, de Céline, de Marc-Édouard Nabe et, donc, de Léon Daudet.

D'autres ressemblances entre les divers textes appartenant qui plus est à des genres eux-mêmes différents, plus évanescentes et subtiles, composent la toile de fond sur laquelle Léon Daudet projette au premier plan des motifs grossiers, comme un peintre qui n'hésiterait pas à accorder un soin maniaque à l'arrière-plan de la scène qu'il représente, mais se contenterait, pour peindre le devant de la scène, de larges traits de gouache, tout pressé en somme de signifier une mystérieuse transparence aux yeux de ceux qui se tiendront devant sa toile. Il est d'ailleurs difficile de préciser la nature de cette musicalité diffuse, de cette colle qui unit apparemment tous les textes sans les confondre, qu'il s'agisse de notations ou d'aphorismes fulgurants de justesse et d'alacrité ou de passages plus amples, élégiaques, chantant la beauté des grands écrivains et des textes qui tous se répondent les uns les autres, si ce n'est par ce que nous pourrions appeler une espèce d'atmosphère de sympathie, équivalent moderne des correspondances baudelairiennes que Léon Daudet place au-dessus de la faculté épaisse, bornée, répétitive, kilométrique même d'un Victor Hugo à dérouler des images poétiques, remarquables ou, inversement, d'une sottise républicaine consommée (voir le beau texte intitulé Hugo grandi par l'exil et la douleur).

Si, écrit Daudet, «dans le pamphlétaire de bon aloi, il y a du chien, dressé à sauter à la gorge du faux (Aphorismes sur la polémique et l'invective, p. 127), raison pour laquelle il goûte la puissance d'un Léon Bloy (2) tout en n'oubliant pas d'indiquer certaine petitesse on l'a dit, il y a aussi chez ce diable d'écrivain qui est, avant tout, un critique littéraire puissant, ce que nous pourrions affirmer être une constante instabilité : je ne veux pas parler de l'incapacité, pour Daudet, de planter le dard d'un jugement dans une bajoue ou une fesse molle, cette arme dont jamais les cochons de la critique journalistique contemporaine n'ont imaginé le pouvoir de trancher de fines lamelles de lard, mais d'une espèce de perpétuelle, à vrai dire dévorante curiosité, un appétit formidablement rabelaisien de tout lire, de tout connaître, de tout vanter ou, dans certains cas, de tout exécrer, avec une même étonnante capacité d'ingestion et, reconnaissons-le dans le cas de cet exécrateur surdoué, de digestion et d'expulsion.

Rien de moins figé en effet que la pensée sans cesse mouvante de Léon Daudet ou, pour le dire autrement, rien de moins compassé que certaines de ses vues ondoyantes, perpétuellement souples mais non point labiles ou fragiles, que l'on aura quelque mal à penser avoir été celles d'un prétendu réactionnaire engoncé dans son corset de certitudes ripolinées plutôt qu'émises par un zélé moderniste s'extasiant, comme un nouveau-né, du moindre bilboquet qu'on lui mettra sous le nez. Lisons-le prétendre, à juste titre puisque la hauteur de vue, l'empan intellectuel véritable toujours s'entent sur une très solide culture, sur la connaissance du tuf où l'art a germé au long des siècles et jamais sur une voracité instantanée, devant être perpétuellement comblée par de nouveaux aliments qui exténueront la volonté et tortureront l'estomac, que «toute œuvre d'art de forme nouvelle provoque un véritable choc, et celui-ci est douloureux à ceux qui ne font pas partie des élites, intellectuelles ou artistiques, de ce temps. Ces élites savent bien que l'art aussi doit changer, que ses formes sont éternellement mouvantes, qu'il en est d'elles comme des reflets du soleil, ou de la lune, sur les flots incessamment agités; mais les autres, les gens de peu d'esprit, d’œil, d'oreille, de sensibilité, les «verts» d'académie et d'institut, les professeurs de facultés, les mandarins à douze boutons, se figurent qu'il y a des formes de beauté immuables et que quiconque s'en écarte et apporte un étincellement inédit en littérature, une configuration inédite en sculpture, une couleur inédite en peinture, etc., ou bien est fou, ou bien veut se moquer du monde» (Baudelaire, le malaise et «l'aura», p. 271). Quelques pages plus loin, il affirmera qu'il semble, à propos d'un poème de Baudelaire, que «tous les mots soient employés là pour la première fois», comme s'ils étaient «décrassés de l'accoutumance, de la même façon syntaxique que dans les Pensées de Pascal» ou que «leurs coordonnées mentales sont changées (ibid., p. 285) : encore faut-il, n'est-ce pas, pouvoir non seulement supporter ce changement des repères, accepter un nouveau mètre étalon par quoi, le plus souvent, un génie établit sa souveraineté, mais en qualifier la pertinence, l'originalité et la beauté.

Nous savons plus d'un écrivain qui aura dû son lancement de carrière, si je puis dire, à ce superbe facilitateur que fut le fils d'Alphonse Daudet, car Léon a une remarquable capacité non seulement d'accueillir le talent, où qu'il se trouve (en cela, la critique littéraire d'un Pierre Boutang peut à bon droit être considérée comme sa plus riche héritière), mais à s'enthousiasmer sans feinte ni cynisme pour la grandeur, en vertu, peut-être, de l'universelle communication des livres entre eux, la beauté nourrissant et même : faisant naître la beauté, dans une atmosphère ténue que Léon Daudet définit en la qualifiant d'ambiance, et qui pourrait en peu de mots être décrite comme l'«étincellement général de l'intelligence» (Le plus grand de nos polémistes, François Rabelais, p. 64) : «L'ambiance est voisine du frisson et de l'aura, et c'est par là que s'expliquent les grandes frénésies et terreurs en commun, les pressentiments en nappe, et non plus seulement individuels, et les épidémies prétendues mentales, en réalité cutanées» (Les atmosphères politiques et l'histoire de la Révolution, p. 191). Notons, ici, la prévalence du vocabulaire clinique, médical, que Léon Daudet n'hésite jamais à utiliser, avec l'avidité d'un glouton, se servant d'images, de métaphores ou de comparaisons aussi précises que les gestes d'un découpeur de cadavres, non seulement parce qu'il a retenu la leçon du spiritualisme charnel que Huysmans invoquait dans l'entame de Là-bas mais surtout parce qu'il a, d'abord, été médecin, comme un autre pestiféré des lettres, cette fois-ci d'outre-Rhin, Gottfried Benn : la Révolution, qualifiée de bloc, «est plutôt un énorme caillot de sang et de sanie, et comparable à la soudaineté d'un cancer rongeur et dévastateur, qui envoya ensuite des métastases, de formes très diverses, à travers l'Europe» (Les atmosphères politiques et l'histoire de la Révolution, p. 195).

C'est sans doute, avec bien sûr les fulgurances de jugement dont nous avons parlé (3) et ce qu'il a appelé l'aura ou l'ambiance d'une époque, avec la délicieuse accumulation de souvenirs bien souvent directs (4) d'écrivains reçus par son fameux père ou encore une sensibilité étonnante à la musicalité de la langue (5), la dimension la plus intéressante du génie de Léon Daudet que cette délicate et exquise intrication entre le charnel, voire le corporel le plus humble et même misérable, et le spirituel, le corps et l'esprit ou même l'âme mais, surtout, plus profondément encore, cet entremêlement de la matière et de ce qui n'en est pas, ou bien est une matière ténue, toute pleine, toute grosse de ce qui la dépasse, l'essentialise, la subtilise. Ainsi du génie, que Léon Daudet explique très bellement dans son Hérédo, lequel naît d'une lutte, «d'un combat victorieux de la personnalité souveraine, et donc saine, contre la pression héréditaire et neurochimique, contre les troubles de ce [qu'il a] appelé la gravitation intérieure» (Baudelaire, le malaise et «l'aura», p. 260, je souligne). Nous pourrions croire Léon Daudet, comme Émile Zola, dans le matérialisme le plus fangeux, et trempant sa plume dans le bidet où Renan, donc, lavait son cul, que nous ferions entièrement fausse route puisque plus d'une fois l'auteur vitupère contre «les sombres crétins du matérialisme médical» définissant la pensée comme une «sécrétion du cerveau» alors qu'elle est bien davantage, et la formule est superbe, «un rythme de rythmes» : «En effet, un écrivain, comme un savant, n'est pas seulement parcouru par des ondes rythmiques, quantitatives ou qualitatives, normales et classées, et glissant dans le sens unilinéaire du temps, ou polylinéaire de l'espace. Il est le point de rencontre et la jonction de ces rythmes, accourus de l'avenir, que l'on ne pourrait pas plus nier que le mirage, ou le pressentiment. Tout orateur, ayant l'habitude de la parole en public, sait qu'il est commandé par trois séries d'ondes intellectuelles : celles venues du passé, c'est-à-dire du thème qu'il s'est donné; celles venues du public; celles venues, plus subrepticement et plus mystérieusement, d'un résultat moral ou actif, à obtenir, qu'il n'entrevoir pas mais qui, à son insu, le guide. J'en ai fait personnellement l'expérience vingt fois; et ce qui est vrai de l'orateur est vrai de l'écrivain, et aussi du savant» (Rythmes et cadences de la prose française, p. 51). Ces rythmes, ce réseau de fines cordes qui semblent ne jamais s'arrêter de résonner, toutes parcourues de frissons qu'il importera au lecteur immense de capter et d'ordonner, prouvent donc que «les sommets de l'esprit se relient à des attaches organiques», Baudelaire, d'autres aussi, étant de fait «de connivence avec les secrets permanents de la vie animale» (Baudelaire, le malaise et «l'aura», p. 283).

Cette conception que nous ne pouvons absolument pas prétendre mécaniciste de l'univers, puisque les forces de l'esprit infusent la secrète architecture, puisque l'ambiance, ou l'aura, ou encore l'influence, l'atmosphère dira l'auteur (cf. p. 193), imprègnent l'histoire humaine, conception que nous pourrions sans doute, au prix d'une excessive simplification, nommer organique ou organiciste, apparaît très nettement lorsque Léon Daudet évoque les lettres françaises, qualifiées comme étant «une sorte de corps, qui a une continuité, des ramifications et une direction générale en dehors des corps des citoyens français qui se succèdent de famille en famille suivant les lois et des dérivations héréditaires» (Montaigne et l'ambiance du savoir, p. 163), le mouvement que réalise le critique littéraire pouvant en fin de compte être comparé à l'exploration méthodique d'un corps immense dont aucune des parties ne serait ignorée ni considérée comme ne faisant pas partie d'un tout dont il importe, avant tout, de bien comprendre la fondamentale complexité, si la visée du grand lecteur, comme la pensée de Montaigne selon Daudet, «se met à décrire des cercles successifs et subintrants, auxquels sont tangents d'autres livres et d'autres réflexions» (ibid., p. 164).

Ainsi pouvons-nous dire que, tout comme Léon Daudet resta émerveillé devant la pénétration de Charles Baudelaire, sa logique et ce «je ne sais quoi de divinatoire qui est au-delà de l'analyse et de l'exposé et qui fait les synthétistes et rassembleurs de premier plan» (Baudelaire, le malaise et «l'aura», p. 358), nous restons émerveillés devant la puissance synthétique de cet auteur, laquelle, il faut bien le noter, jamais ne se départit d'une formidable capacité de concentration de la vue, comme si ce pénétrant critique dispo

03/11/2020 | Lien permanent

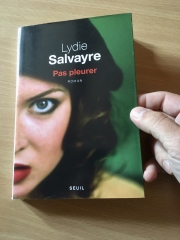

Pas pleurer de Lydie Salvayre, le Goncourt de la vulgarité

À propos de Lydie Salvayre, Pas pleurer (Éditions du Seuil, 2014).

À propos de Lydie Salvayre, Pas pleurer (Éditions du Seuil, 2014).Acheter Pas pleurer sur Amazon.

Voici la copie d'une note initialement publiée en 2014, à l'occasion de la parution de cet ignoble roman qu'est Pas pleurer de Lydie Salvayre. Pour une raison incompréhensible, cette note, qui avait été notablement partagée sur les réseaux sociaux, avait tout bonnement disparu de la Toile lorsque je me suis avisé de la rechercher.

Pauvre France qui naguère se voulut le phare intellectuel et littéraire du monde, que dis-je, de l'univers, se prit à croire à ce miracle et, finalement, parvint à le réaliser durant quelques siècles tout de même ! Aujourd'hui, elle n'en finit plus, comme un dernier de la classe obstiné dans sa nullité crasseuse, de prouver qu'elle mérite sa dernière place, sa place de cancre, la place qu'il est au moins aussi difficile de conquérir, puis de garder, que la première place, la dernière place avant la sortie hors de la classe, du classement, pour cause de nullité non rédimable, malgré tous les redoublements possibles, et les aides de la République des lettres si vigilante pour son mioche au nez morveux.

Tentons d'affoler nos journalistes en utilisant l'une de ces formules qu'ils goûtent tant et qui constituent, à vrai dire, le ban et l'arrière-ban de leur pensée, et que certains m'envieront, car il constitue un excellent titre d'article pour sûr, qui bien sûr jamais ne pourra être publié dans les colonnes d'un de nos valeureux suppléments journalistiques spécialisés en littérature, ni même dans celles d'une de ces si peu intéressantes revues évoquant des livres confondus avec des saucisses : Pas pleurer est le Goncourt de la vulgarité. Le Goncourt de trop ? Mon Dieu, non, même pas, car il y a quelques années tout de même que ce prix n'est plus qu'un entreléchage éhonté, une promotion à l'insignifiance, la récompense de la platitude, tares communes dont la particularité est d'être joyeusement célébrée, ce qui n'est pas rien dans la Ville des lumières, sous l’œil las des journalistes et d'un public de badauds qui jamais n'ont établi de grande différence entre un livre, celui que les critiques journalistiques leur recommandent chaudement, et un chapelet de saucisses, dis-je pour filer ma métaphore charcutière, tripale ou tripière. Pauvres lecteurs tout de même, bien informés de la traçabilité qui, désormais, est devenue le maître-mot de notre délire hygiéniste, ils risqueront de vomir et de cagarse (se chier) dessus bien davantage en lisant Pas pleurer, dont le seul avantage notable est qu'il facilitera le travail de la personne qui le traduira en espagnol, qu'en consommant la très saine cochonnaille.

C'est l'un des petits-fils de Georges Bernanos qui m'a demandé si j'avais lu ce roman qui évoque l'épisode de la terrifiante Guerre d'Espagne telle que son grand-père l'avait vue de ses propres yeux, puis dénoncée dans l'un des plus admirables livres du siècle passé, Les Grands cimetières sous la lune.

Non, cher ami, je n'ai pas lu ce roman, lui ai-je alors répondu et, pour l'heure, n'en pense à peu près rien, si ce n'est que d'autres personnes m'ont indiqué son existence, en effet, voire me conseillent de le lire, non pas tant qu'ils aient estimé la qualité de ce roman, mais parce qu'ils me savent passionné par Georges Bernanos, que Lydie Salvayre met en scène. Je me suis méfié, et je crois que j'ai bien fait de me méfier, car nous ne sommes jamais trop prudents en matière de consommation de carne, ou de piquette, ou de mauvais livre, c'est là tout un, surtout lorsque l'adresse qui vend cette carne, cette piquette ou ce mauvais livre vous est plaisamment recommandée. Quel sens aigu et insoupçonnable, comme l'odorat d'un malheureux qui serait tombé dans une fosse à purin, mit en alerte mon impeccable et redoutée capacité de décortiquer un livre salué comme il se doit par tous les crétins exerçant ce qui est décidément devenu, devant un autre plus moral, le plus vieux métier du monde ?

La réponse réside en deux mots : Pas pleurer, le titre du roman de Lydie Salvayre, que l'on croirait tout droit sorti, après des heures de cogitation mentale exténuante, d'une conversation par SMS entre deux pré-adolescents, ou bien du dialogue qui aurait été mitonné après des années de page désespérément blanche par Christophe Ono-dit-Biot, auteur d'un titre encore plus court que celui de Lydie Salvayre il fallait le faire, Plonger, un jour de propitiatoire et miraculeuse inspiration littéraire.

De l'inspiration littéraire, et peut-être même, tout simplement, du travail, Lydie Salvayre semble en avoir été privée, cette double absence étant fort heureusement compensée, pour le plus grand plaisir des imbéciles qui ont récompensé son roman, par une dose massive et pourtant non létale de vulgarité.

Nous trouvons en effet un concentré de vulgarité, douce fragrance annonçant la puanteur à venir, dès le titre du roman de Lydie Salvayre, ce minimalisme linguistique étant finalement le plus honnête indice de l'indigence littéraire du roman tout entier, sur laquelle nous reviendrons amplement, proposant ainsi la première véritable critique littéraire surnageant sans peine au milieu d'un océan de résumés de quatrième de couverture, d'éléments de langage publicitaires et de condensés de sottise.