Rechercher : Proust

Au-delà de l'effondrement, 42 : Proust contre la déchéance de Joseph Czapski

C'est en sa qualité d'officier de réserve que le 27 septembre 1939, Joseph Czapski est fait prisonnier par l'Armée rouge. Il est interné successivement dans les camps de Starobielsk, Pawlisczew et enfin Griazowietz qui était avant 1917 un lieu de pèlerinage, l'église du couvent ayant été dynamitée. C'est là qu'il tient des conférences devant d'autres prisonniers sur l’œuvre de Proust, dont il se rappelle des pans entiers d'À la Recherche du temps perdu découverte en 1926, lors d'une convalescence à Londres où le peintre (précédemment évoqué sur Stalker) se relevait du typhus.

Après avoir passé dix-huit mois de captivité dans les camps soviétiques où il connaîtra la promiscuité, les maladies, la sous-alimentation, les interrogatoires mais fort heureusement échappera aux travaux forcés, il partira en 1941, après la signature de l'accord entre la Pologne et l'empire soviétique à la suite de l'attaque hitlérienne contre l'URSS, sur les traces des officiers polonais disparus dans les camps russes et comprendra bien vite l'ampleur du massacre de Katyn.

La quarantième note de notre série consacrée aux différentes figurations littéraires de l'Effondrement évoque un témoignage qui se présente d'emblée comme étant dénué de toute exagération morbide ou tonitruante. Si les trompettes de l'Apocalypse ont soufflé, elles semblent avoir fait moins de bruit que la botte d'un prisonnier s'enfonçant dans la neige épaisse. L'auteur, dans sa courte mais intense préface, semble même s'amuser de son propre sort lorsqu'il affirme : «Je pensais alors avec émotion à Proust, dans sa chambre surchauffée aux murs de liège, qui serait bien étonné et touché peut-être de savoir que vingt ans après sa mort des prisonniers polonais, après une journée entière passée dans le neige et le froid qui arrivait souvent à quarante degrés, écoutaient avec un intérêt intense l'histoire de la duchesse de Guermantes, la mort de Bergotte et tout ce dont je pouvais me souvenir de ce monde de découvertes psychologiques précieuses et de beauté littéraire» (pp. 9-10) (1).

L'amusement ironique, l'évocation de figures imaginaires qui à bon droit peuvent sembler appartenir à un univers dont la légèreté est sans commune mesure avec l'horreur de la vie dans un camp, cachent cependant la souffrance, intense, sans doute relayée par le questionnement introspectif qu'implique la lecture de l’œuvre de Proust, rarement placée à une telle hauteur et dont les grands mouvements de houle auront été scrutés avec une attention fiévreuse par des hommes qui savent que leur vie ne vaut pas grand-chose, voire rien du tout. Le styliste n'intéresse pas Czapski ou, s'il l'intéresse, c'est pour admettre que se cache toujours, doit toujours se cacher, en fait, derrière le meilleur styliste donnant l'illusion de l'apesanteur, une intention profonde, essentielle, métaphysique, déjà indiquée par le retournement majeur, la conversion nécessaire qui sont ceux de tout grand artiste : «La lente et douloureuse transformation de l'homme passionnel et étroitement égoïste en homme qui se donne absolument à une œuvre telle ou autre qui le dévore, le détruit, vivant de son sang, est un procès qui se pose devant chaque créateur» (p. 32).

Derrière ce sacrifice d'une vie sociale, qui pourrait nous laisser penser qu'à sa façon Marcel Proust s'est volontairement soumis à la condition de prisonnier, se dévoile un sacrifice majeur, celui par lequel un styliste parfait débouche sur une dimension qui n'est pas seulement celle de la forme : «Il le répète souvent lui-même, que ce n'est que par la forme poussée jusqu'aux limites de sa profondeur qu'on peut parvenir à transmettre l'essence de l'écrivain» (pp. 76-7) et, quelques lignes plus loin : «De même, pour l'écrivain, ce n'est pas dans les idées telles ou autres qu'il exprime que nous devons mesurer l'apport qu'il a donné à son pays, mais plutôt dans les limites auxquelles il a poussé la réalisation de sa forme» (pp. 77-8).

Et l'auteur, de manière assez étonnante, de rapprocher alors Proust de Conrad, «quittant le bateau à trente-six ans, quittant définitivement la mer pour entreprendre l'immense labeur de son œuvre littéraire» (ibid.). Un écrivain, comme tout artiste véritable, n'est rien s'il ne s'est pas, avant même de décider de créer, soumis à l'impératif esthétique catégorique qui est un ironique débordement du seul domaine de l'esthétique : il doit payer, d'une façon ou d'une autre, que son arrachement soit celui d'une perte (d'un être cher, d'un pays), d'une souffrance intime (le dard planté dans la chair de Kierkegaard) ou bien d'une forme d'exil volontaire, intérieur, aux confins de la solitude (Hölderlin, Rimbaud, Trakl, La Soudière) est finalement de peu d'importance, du moment qu'il s'expose à une corne de taureau qui ne peut que signifier l'accession à l'âge d'homme, celui de la peur, de la terreur, de la vie confrontée, selon Paul Gadenne, aux bourreaux.

Pourtant, cette conversion intime ne rejette en rien la vieille peau de l'écrivain, comme un serpent fait sa mue. Car c'est en étant tout entier écrivain et rien que cela qu'un écrivain, en somme, dépasse sa condition et devient voyant peut-être, même si le nom de Rimbaud n'est jamais évoqué par l'auteur et si cette qualité énigmatique et tellement galvaudée paraît difficilement pouvoir être accolée à Proust. Proust voyant ! Proust s'aventurant très profondément dans les territoires absolus de la solitude et de la folie, l'image est sans doute belle mais nous aurions quelque mal à lui accorder autre chose qu'une licence journalistique.

Et pourtant, que savons-nous vraiment de l'exploration qui fut celle de Proust qui, n'ayant jamais nommé, sauf erreur de ma part, ni Dieu ni diable dans sa Recherche, n'en a pas moins disséqué, comme nul autre écrivain à l'exception peut-être de Laclos et de Bernanos, les véritables motifs des actions de ses personnages ? Certes, il a vu et analysé les pompes de l'amour et de la célébrité avec une acuité de lynx ou de vieux garçon mais, pour ce qui concerne l'invention d'une langue rimbaldienne, magique (au sens propre du mot : qui aurait un pouvoir réel sur le monde, selon le programme de recherche monstrueuse établi par le mage du Harar), ses textes ne nous aident guère.

Ainsi, la comparaison entre Rimbaud et Conrad, si elle semble légitime (ces deux écrivains ont même pu se croiser dans le port de Marseille), semble être faite au détriment du doux et fragile Proust, pourtant l'un des explorateurs les plus endurcis et implacables de contrées psychologiques jusqu'alors inexplorées. Quoi qu'il en soit, Czapski évoque une nouvelle fois son compatriote Joseph Conrad (cf. p. 78) et le compare à d'autres gloires polonaises qui pourtant lui sont inférieures, tel Stefan Zeromski, dont certains romans sont bien trop didactiques et servent une idée ou, nous dit Czapski, une tendance. C'est cette absence de tendance ou dirions-nous, de thèse, qui rapproche Conrad de Proust et qui fait donc d'eux des artistes absolus, qui se sont sacrifiés à leur passion et soif de connaissance et d'introspection.

Ainsi, nous rencontrons dans les romans de Marcel Proust «un manque tellement absolu de parti pris, une volonté de savoir et de comprendre les états d'âme les plus opposés les uns aux autres, une capacité de découvrir dans l'homme le plus bas les gestes nobles à la limite du sublime, et des réflexes bas chez les êtres les plus purs, que son œuvre agit sur nous comme la vie filtrée et illuminée par une conscience dont la justesse est infiniment plus grande que la nôtre» (pp. 80-1).

C'est peut-être cette vie sublimée, non pas sublimée mais élevée au carré, rendue à sa transparence, ironiquement reconquise par la puissance de la mémoire (2), qui a permis à Joseph Czapski et à ses compagnons de captivité de ne pas désespérer alors que l'évocation du monde feutré de Proust leur donnait un peu de la chaleur dont a besoin pour survivre la plus humble des créatures prisonnière du froid et de la nuit.

Notes

(1) Toutes les références entre parenthèses renvoient à notre ouvrage, édité par Noir sur blanc en 1987.

(2) Nous savons que cette dimension est particulièrement importante dans la littérature post-apocalyptique, comme l'exemple de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury nous l'enseigne par exemple.

05/12/2012 | Lien permanent

Contre-attaque de Philippe Sollers et Franck Nouchi obtient le score maximal au néantomètre

Philippe Sollers et ses bouffons dans la Zone.

Philippe Sollers et ses bouffons dans la Zone. Le Mouvement Sollers ou l'Art de dérober les joyaux de la poésie chinoise, suivi du Système Sollers et ses satellites.

Le Mouvement Sollers ou l'Art de dérober les joyaux de la poésie chinoise, suivi du Système Sollers et ses satellites. À France moisie écrivains rancis.

À France moisie écrivains rancis. Contre-Attaque de Philippe Sollers fait pschitt...

Contre-Attaque de Philippe Sollers fait pschitt... Le Dao de Philippe Sollers : Profession de Moi, Tapages et Dérapages.

Le Dao de Philippe Sollers : Profession de Moi, Tapages et Dérapages. Copinage éditorial à L'Infini au Figaro littéraire.

Copinage éditorial à L'Infini au Figaro littéraire. Petit précis (illustré) de décomposition de l'éditocratie littéraire, Made in France.

Petit précis (illustré) de décomposition de l'éditocratie littéraire, Made in France. Lire un ouvrage de Philippe Sollers, n'importe lequel (je dis bien : n'importe lequel, comme Damien Taelman le sait si bien), c'est être immédiatement confronté à une théorie de fadaises et de lieux communs que l'intéressé, ici plaisamment secondé par un journaliste du Monde, Franck Nouchi, écrit avec une emphase non seulement comique mais grotesque. La particularité de ce type d'entretiens est qu'il obéit au schéma sollersien immuable suivant. Pour que cette scène soit réaliste, il faut bien évidemment imaginer Philippe Sollers, un sourire niais collé au visage, pérorant avec de grands roulements d'yeux exorbités, sa bedaine secouée de rires, comme s'il se félicitait lui-même d'être si spirituel. Saluons au passage l'exactitude d'horloge atomique suisse de Philippe Sollers qui jamais ne s'écarte du canevas dont nous pourrions de la sorte articuler les insignifiantes concaténations (si tant est que l'auteur connaisse ce mot fâcheux, appartenant au répertoire de la logique) : «Oui, la couleur du ciel, qui est bleu. C'est très intéressant, cela, personne ou presque ne s'en est jamais avisé. C'est normal, c'est la question pourtant essentielle, que personne n'a vue. Moi, je dis que le ciel est bleu depuis mon premier livre, aïe !, cachez ce ciel bleu que je ne saurais voir, pas étonnant que l'on me déteste !». En d'autres termes, c'est Philippe Sollers qui, le premier, honneur au roi nu, à moins qu'il ne s'agisse du ravi de la crèche, commence par s'étonner d'une évidence qui faisait déjà lever les yeux aux ciel des hommes de Cro-Magnon lorsqu'un benêt (ou bien l'idiot du groupe puant le rennes) croyait bon de l'évoquer avec des tressautements de terreur sacrée. Il est bien normal, ensuite, de nous faire comprendre que lui seul, Philippe Sollers, roi nu, benêt, idiot du village ou de la bande, a pu être capable d'attirer notre attention, et cela depuis son premier livre ou presque écrit en 1834 il ne manque jamais de nous le répéter, sur ledit énorme secret qui n'est jamais que la plus considérable des évidences, raison pour laquelle tout le monde ou presque, non, disons bien : tout le monde, le déteste mais, surtout, l'envie. C'est tout juste s'il a des dizaines de fois évité de se faire lyncher par une foule ignorante ne lui pardonnant aucune des douloureuses révélations qu'il lui a, magnanime, apportées. C'est bien simple, Philippe Sollers n'a aucune honte à se présenter comme un persécuté, car, vrai, il en est un, «ce dont l'opinion ne se doute pas une seconde» (p. 181), statut que ne manque pas de lui accorder le bon et généreux Franck Nouchi qui questionne son ami avec crainte et tremblement, comme s'il en allait de sa vie de journaliste face au Sphinx.

Lire un ouvrage de Philippe Sollers, n'importe lequel (je dis bien : n'importe lequel, comme Damien Taelman le sait si bien), c'est être immédiatement confronté à une théorie de fadaises et de lieux communs que l'intéressé, ici plaisamment secondé par un journaliste du Monde, Franck Nouchi, écrit avec une emphase non seulement comique mais grotesque. La particularité de ce type d'entretiens est qu'il obéit au schéma sollersien immuable suivant. Pour que cette scène soit réaliste, il faut bien évidemment imaginer Philippe Sollers, un sourire niais collé au visage, pérorant avec de grands roulements d'yeux exorbités, sa bedaine secouée de rires, comme s'il se félicitait lui-même d'être si spirituel. Saluons au passage l'exactitude d'horloge atomique suisse de Philippe Sollers qui jamais ne s'écarte du canevas dont nous pourrions de la sorte articuler les insignifiantes concaténations (si tant est que l'auteur connaisse ce mot fâcheux, appartenant au répertoire de la logique) : «Oui, la couleur du ciel, qui est bleu. C'est très intéressant, cela, personne ou presque ne s'en est jamais avisé. C'est normal, c'est la question pourtant essentielle, que personne n'a vue. Moi, je dis que le ciel est bleu depuis mon premier livre, aïe !, cachez ce ciel bleu que je ne saurais voir, pas étonnant que l'on me déteste !». En d'autres termes, c'est Philippe Sollers qui, le premier, honneur au roi nu, à moins qu'il ne s'agisse du ravi de la crèche, commence par s'étonner d'une évidence qui faisait déjà lever les yeux aux ciel des hommes de Cro-Magnon lorsqu'un benêt (ou bien l'idiot du groupe puant le rennes) croyait bon de l'évoquer avec des tressautements de terreur sacrée. Il est bien normal, ensuite, de nous faire comprendre que lui seul, Philippe Sollers, roi nu, benêt, idiot du village ou de la bande, a pu être capable d'attirer notre attention, et cela depuis son premier livre ou presque écrit en 1834 il ne manque jamais de nous le répéter, sur ledit énorme secret qui n'est jamais que la plus considérable des évidences, raison pour laquelle tout le monde ou presque, non, disons bien : tout le monde, le déteste mais, surtout, l'envie. C'est tout juste s'il a des dizaines de fois évité de se faire lyncher par une foule ignorante ne lui pardonnant aucune des douloureuses révélations qu'il lui a, magnanime, apportées. C'est bien simple, Philippe Sollers n'a aucune honte à se présenter comme un persécuté, car, vrai, il en est un, «ce dont l'opinion ne se doute pas une seconde» (p. 181), statut que ne manque pas de lui accorder le bon et généreux Franck Nouchi qui questionne son ami avec crainte et tremblement, comme s'il en allait de sa vie de journaliste face au Sphinx.Tout cela est très intéressant, n'est-ce pas ?

Quelques variantes sont bien évidemment possibles qui s'inséreraient parfaitement dans cette trame d'une simplicité biblique, et nous pourrions sans peine faire acte de création sollersien en remplaçant les termes «C'est très intéressant» par «C'est extrêmement intéressant, non ?» (p. 34), ou bien «C'est tout de même énorme, non ?» (p. 37), ou bien «c'est très intéressant» (p. 71), ou bien «Je trouve cela très intéressant» (p. 75), ou bien «C'est très important» (p. 94), ou bien «C'est très intéressant» (p. 114), ou bien «c'est une formule intéressante, à creuser !» (p. 136), ou bien «il [Marcel Gauchet] écrit ceci, de très intéressant» (p. 140), ou bien «C'est cela qui m'intéresse» (p. 149), ou bien «très intéressant d'ailleurs» (p. 163), ou bien «Oh ! Que c'est intéressant !» (p. 167), ou bien «C'est la question intéressante» (p. 170), ou bien «Et c'est pourquoi c'est si intéressant» (p. 210), ou bien «Le moment est pourtant particulièrement intéressant» (p. 219), ou encore les termes «pas étonnant que...» par «Rien d'étonnant à ce que...» (p. 45), ou bien les termes «que personne n'a vue [la question]» par «mais chut ! Mieux vaut ne pas en parler» (p. 46), ou bien «Je suis étonné de voir tout ça passé sous silence» (p. 183), ou bien «Tout est fait pour détourner l'attention des problèmes fondamentaux» (p. 188), ou bien «Si l'on pense, on tombe là-dessus, forcément. Sinon, on bavarde» (p. 129), ou bien «Tout ça est d'une importance considérable» (p. 224), tel ou tel point que, sauf Philippe Sollers bien sûr, «tout le monde semble ignorer» (p. 150) ou «dont il n'est jamais question» (p. 153), tel texte (ici, de Heidegger] que, sauf Philippe Sollers, derechef, «peu de personnes ont lu, bien entendu» (p. 155), ou enfin «pas étonnant que l'on me déteste !» par «C'est te dire à quel point mon dossier est lourd !» et «Mon dossier s'alourdit encore...» (p. 60), et «C'est d'ailleurs pour cela que j'ai une si mauvais réputation !» (p. 223), et «Tu comprends maintenant d'où vient ma réputation ?» (p. 228).

En voulez-vous encore ? Tout le livre est du même intéressant tonneau, qui ne contient même pas une seule goutte d'originalité ou, à tout le moins, de solidité intellectuelle. Rien ! Tout est très intéressant, mais le problème est que personne ne s'en est rendu compte sauf Philippe Sollers.

Nous pourrions nous arrêter là, publier telle quelle cette critique, puisque nous venons, au moyen de ces quelques extraits de la matrice intellectuelle affligeante de Philippe Sollers, d'extraire l'essence même de l'imposture que ce ventriloque exerce depuis plusieurs dizaines d'années, avec l'aide, comme il se doit toujours dans ce type d'opérations d'intoxication, d'une poignée de journalistes qui sont aimablement récompensés par la publication de leurs inepties chez Gallimard voire, tout simplement, dans la collection que dirige notre ponte autoproclamé, L'Infini. L'exercice est assez simple du reste : toutes les fois qu'un journaliste encense un livre de Philippe Sollers, ayez le réflex de regarder s'il n'a pas été édité chez Gallimard, voire dans la propre collection que dirige Philippe Sollers. Un seul exemple suffira : Mathieu Terence, dernièrement, a crié au génie à propos de la sotte correspondance que Sollers a échangé avec Dominique Rolin. Vérification faite, Mathieu Terence a publié plusieurs livres chez Gallimard, dont un dans la collection L'Infini. L'exercice vaut aussi pour Michel Crépu, autre sollersien transi. Le Prince récompense toujours ses plus fidèles serviteurs, y compris ses bouffons.

Nous pourrions en rester là, après avoir obéi, une fois encore, au commandement de Karl Kraus qui, pour ridiculiser ses adversaires (ou plutôt, ennemis), affirmait qu'il fallait se contenter, sans quelque commentaire que ce soit, de les citer, mais ce serait en rester à une certaine mansuétude à l'égard non seulement de l'auteur, mais aussi de Franck Nouchi qui, après tout, tend avec complaisance la cuiller vers les lèvres du vieillard radoteur, qu'il ose même qualifier d'«écrivain considérable que le Spectacle, pour d'obscures raisons qu'il faudra détailler, fait plus ou moins mine d'ignorer», écrivain considérable qui, apparemment, est dans les petits papiers de nos grands morts, Mauriac, Céline, Proust, mais pas Bernanos ni Péguy puisque, toujours selon notre bon gérontologue Nouchi, «Les écrivains, surtout ceux qui sont morts, parlent à Sollers» (p. 10) sans doute parce que ceux qui sont encore vivants, eux, l'écoutent ou sont censés l'écouter religieusement, à moins qu'il ne soit un peu plus difficile de faire dire aux vivants ce que l'on peut sans trop de difficulté ni de gêne placer dans la bouche pulvérulente des morts. Pour le dire avec Franck Nouchi qui n'a pas l'enthousiasme facile on s'en doute, «Dans trente ans, dans un siècle, les lendemains se remettront à chanter» (p. 11), et c'est probablement grâce au si optimiste Philippe Sollers qu'ils pousseront la chansonnette.

Philippe Sollers a toutes les qualités car, non content d'être un optimiste béat (je le qualifierais plutôt de ravi de la crèche), même son opportunisme peut être salué par Alain Badiou (cf. p. 25), il reste, soyons-en bien certains, «avant tout un écrivain», simple mot qui suffit à générer la jalousie et la colère de ses contemporains, puisque les attaques dont Philippe Sollers se plaint, «et qui passent maintenant par la censure», censure tellement énorme que ce malheureux peut non seulement publier ses rinçures où il le désire mais publier celles de ses admirateurs dans sa propre collection paraît-il prestigieuse, puisque ces basses attaques de la part de petits esprits qui ne se sont pas encore complètement (mais cela viendra) pénétrés de la grandeur de Philippe Sollers, visent son absolue «singularité» (p. 26). La parade est classique : tout contempteur de l'indigent Philippe Sollers est, ne peut être qu'un lamentable jaloux et, partant, un écrivain ou un critique littéraire tous deux ratés.

D'ailleurs, au cas malheureux bien que fort improbable où nous ne serions point complètement convaincus de la grandeur de Sollers, le hideux totem de tous les pitres, Roland Barthes bien sûr, la béquille de tous les imbéciles, est appelé à la rescousse, qui déclare que le «scandale sollersien vient de ce que Sollers s'attaque à l'Image, semble vouloir empêcher à l'avance la formation et la stabilisation de toute Image» (p. 29), façon sans doute polie, creuse et détournée c'est-à-dire barthésienne, de dire que Philippe Sollers dit absolument tout et son contraire, ce qui ne saurait aucunement le gêner puisqu'il est un écrivain, pas un intellectuel comme il ne cesse de nous le répéter.

Philippe Sollers est donc un écrivain qui écoute les grands écrivains qui l'ont précédé. Pardon, j'écris n'importe quoi, puisque, selon Franck Nouchi, se sont plutôt les écrivains morts qui parlent à l'oreille de Philippe Sollers, suggestive manière de nous dire que le gotha de l'outre-tombeau se presse de flatter le Prince des vivants et des morts. Proust, ce «juif homosexuel qui révèle la France à elle-même», France, la répétition étant la clé de l'enseignement, qu'il est littéralement impossible de comprendre «sans ce juif homosexuel qui la défend dans ses paysages et ses monuments» (p. 77), mais aussi Céline, «le plus rabique des antisémites», sont heureux de pouvoir parler à Philippe Sollers. Que lui disent-ils ? Ils lui parlent d'eux bien sûr, Sollers n'ayant de cesse de nous répéter qu'il est le seul à avoir compris cette évidence : «Est-ce qu'on pourra un jour considérer calmement le fait que si on dit Proust et Céline, je n'y peux rien, c'est comme ça, c'est juste que ce sont les deux écrivains les plus importants des XIXe-XXe siècles français ?» (p. 103). Nous pardonnerons à Philippe Sollers son expression pour le moins bancale, en la mettant sous le coup de l'émotion provoquée par cette incontestable révélation.

Que lui disent-ils encore, le ban et l'arrière-ban de la littérature française ? Qu'il est le plus grand écrivain français vivant, puisqu'ils lui parlent, et que des écrivains comme Péguy, Bernanos ou Rebatet, eux, n'ont rien à lui dire, pas beaucoup plus davantage que Ernst Jünger, sottement qualifié de «spécialiste de la guerre 14-18» (p. 37). De toute façon, Philippe Sollers se moque bien d'écouter ces trois-là. Péguy, ce «pauvre Péguy» selon Proust (p. 36) a écrit de longs poèmes qui sont «illisibles». Rebatet, lui, «n'a aucun intérêt sur le plan littéraire» (p. 43), Sollers s'amusant à raconter une petite scène qu'il a eue avec George Steiner : «Je me souviens qu'un jour, George Steiner était entré dans le bureau de Tel Quel. Il jouissait d'une très grande autorité. Il nous a dit : «Il y a un grand livre dont vous ne parlez jamais, Les Deux Étendards de Lucien Rebatet.» Je l'ai gentiment pris par le bras et l'ai raccompagné dans l'escalier. Il m'en a toujours beaucoup voulu» (pp. 103-4). Bernanos, qualifié de fervent «drumontiste», a eu ce mot extravagant : «Hitler a déshonoré l'antisémitisme»» (p. 48), Bernanos qu'un Étienne de Montety ose implicitement comparer à Dante, dont nous savons tous, Benoît Chantre le premier, que Sollers est le plus grand commentateur mondial, là aussi autoproclamé : «Enfin ! Est-ce que c'est sérieux ?» (p. 64). Cela ne l'est pas, mais je vous rappelle que nous lisons un livre de Sollers.

Il faut dire que tout ce que Philippe Sollers raconte sur Céline n'est pas complètement inintéressant, notamment cette belle et à mon sens juste intuition, qui sauve à peu près de la nullité incontestable sa creuse Contre-attaque, même si nous devons faire comme si nous ne savions rien de la proclamation du génie de Sollers : «Je sais que cela prendra encore un siècle ou deux, mais il faut le débarrasser de ses oripeaux, de ses déguisements de fou vociférant, et, cela va de soi, de son antisémitisme. L'image qui prédominera alors sera celle d'un Céline enfantin, plus exactement dans l'innocence de l'enfant qui perdure. Céline est à tout jamais un innocent dans un monde coupable» (p. 108). Curieuse manie, d'ailleurs, que celle consistant à débarrasser tel ou tel écrivain de telle ou telle de ses insupportables manies : pour un mou ontologique comme le très sollersien Michel Crépu, Bloy doit être débarrassé de ses éructations, et il est donc normal que Sollers, que ce dernier tient visiblement en grande estime au point de lui donner à publier un de ses livres dans sa collection (et puisqu'il s'entretient aussi avec Yannick Haenel sous forme d'une publication électronique en 2010), pense qu'il faille débarrasser Céline de son antisémitisme. Hélas, la littérature n'est pas une usine de saucissonnage et, pour ma part, je préfère un auteur au complet, quitte à ce qu'il soit antisémite, pétainiste ou drumontiste, qu'un auteur émasculé, respectant le principe selon lequel un fauve est un fauve, et que ce n'est qu'une fois mort que les singes osent venir lui faire des grimaces.

Sur Proust, Philippe Sollers remplace avantageusement plusieurs bibliothèques de livres érudits : «Lis Proust. Le temps perdu, le temps retrouvé. Voilà» (p. 156). Voilà. Voilà ce que donne le dialogue entre Philippe Sollers et Franck Nouchi. Voilà. Deux pages plus loin, le pitre sollersien nous régale d'une nouvelle fulgurance : «Parfait. Bataille, Conrad et [Abdelwahab] Meddeb. Ça me va très bien» (p. 158). Voilà. Ça lui va très bien, et cela ne peut donc que nous aller. Nous n'en saurons bien évidemment pas davantage, car il importe qu'un génie littéraire tel que Philippe Sollers se donne des airs de Sphinx impénétrable. Il y a aura de toute façon toujours un imbécile fixant son nez, recueillant avec crainte et tremblement la morve tombant de son auguste appendice, n'est-ce pas ?

Il n'y a pas que sur les écrivains, pardon, certains écrivains, comme Kafka dont nous apprenons, aussi bouleversés que fascinés, qu'il écrivait en allemand (cf. p. 218), que Philippe Sollers nous montre l'étendue de son intelligence et de sa culture, à vrai dire toutes deux universelles puisque «Tout est dans tout, et réciproquement», et que c'est bel et bien ça «le coup de vieux» (p. 171). Ce génie pléthorique et généreux s'exerce dans d'autres domaines, comme l'histoire, et il faut voir ce pauvre diable radoteur s'échiner à nous répéter que lui seul (ou presque, mais le presque est déjà une impolitesse ou, au mieux, une concession) a compris le sens de la Révolution française qui «continue», car «elle est beaucoup plus forte qu'on ne croit. C'

10/12/2017 | Lien permanent

Coucher de soleil sur la littérature française

24/06/2005 | Lien permanent

Excellences et nullités, une année de lectures : 2012

Excellences et nullités de l'année 2010.

Excellences et nullités de l'année 2010. Excellences et nullités de l'année 2011.

Excellences et nullités de l'année 2011.Alors que nous nous rapprochons, tout doucement, du neuvième anniversaire de ce blog, voici le troisième feuilleton de notre série consacrée aux excellences et à leurs pendants honteux, les nullités, pour l'année écoulée, qui peuvent concerner des livres récemment parus ou bien ceux que j'ai été amené à relire.

Excellences

Agonie d'agapè de William Gaddis (Privat/Le Rocher, coll. Motifs).

Agonie d'agapè de William Gaddis (Privat/Le Rocher, coll. Motifs). Rêve et folie et autres poèmes de Georg Trakl (Éditions Héros-Limite, Genève).

Rêve et folie et autres poèmes de Georg Trakl (Éditions Héros-Limite, Genève). Billy Budd, marin d'Herman Melville (Gallimard, coll. L'Imaginaire).

Billy Budd, marin d'Herman Melville (Gallimard, coll. L'Imaginaire). Le Vent noir de Paul Gadenne (évoqué avec Demian d'Hermann Hesse et Abel Sanchez de Miguel de Unamuno) (Le Livre de Poche, L'Âge d'Homme, Julliard).

Le Vent noir de Paul Gadenne (évoqué avec Demian d'Hermann Hesse et Abel Sanchez de Miguel de Unamuno) (Le Livre de Poche, L'Âge d'Homme, Julliard). Le centre perdu de Zissimos Lorentzatos.

Le centre perdu de Zissimos Lorentzatos. Le mythe d'Arthur de David Jones (Ad Solem, Genève).

Le mythe d'Arthur de David Jones (Ad Solem, Genève). Le testament de l'orange d'Anthony Burgess (Robert Laffont, coll. Pavillons).

Le testament de l'orange d'Anthony Burgess (Robert Laffont, coll. Pavillons). Stalag de Jean Védrines (La Table ronde).

Stalag de Jean Védrines (La Table ronde). Sous les bombes de Gert Ledig (Zulma).

Sous les bombes de Gert Ledig (Zulma). Héliopolis d'Ernst Jünger (Le Livre de Poche).

Héliopolis d'Ernst Jünger (Le Livre de Poche). Le Grand Dieu Pan d'Arthur Machen (Terre de brume, Rennes).

Le Grand Dieu Pan d'Arthur Machen (Terre de brume, Rennes). La Répétition de Sören Kierkegaard (Rivages Poche).

La Répétition de Sören Kierkegaard (Rivages Poche). La situation des esprits de Jean-Philippe Domecq et Éric Naulleau (Presses Pocket).

La situation des esprits de Jean-Philippe Domecq et Éric Naulleau (Presses Pocket). Notre avant-guerre de Robert Brasillach (Plon).

Notre avant-guerre de Robert Brasillach (Plon). Un roi sans divertissement de Jean Giono (Gallimard, coll. Folio).

Un roi sans divertissement de Jean Giono (Gallimard, coll. Folio). La Plage de Scheveningen de Paul Gadenne (Gallimard, coll. L'Imaginaire).

La Plage de Scheveningen de Paul Gadenne (Gallimard, coll. L'Imaginaire). Relecture de La Route de Cormac McCarthy (L'Olivier).

Relecture de La Route de Cormac McCarthy (L'Olivier). Mandelstam, mon temps, mon fauve de Ralph Dutli (Le Bruit du temps).

Mandelstam, mon temps, mon fauve de Ralph Dutli (Le Bruit du temps). Le Creux de la vague de Robert Louis Stevenson (Flammarion, coll. GF).

Le Creux de la vague de Robert Louis Stevenson (Flammarion, coll. GF). Brutus de Roger Breuil (Gallimard).

Brutus de Roger Breuil (Gallimard). Absalon, Absalon ! de William Faulkner (Gallimard, coll. L'Imaginaire).

Absalon, Absalon ! de William Faulkner (Gallimard, coll. L'Imaginaire). La France intellectuelle de Jules Monnerot (Éditions Raymond Bourgine).

La France intellectuelle de Jules Monnerot (Éditions Raymond Bourgine). C'est à la nuit de briser la nuit de Vincent La Soudière (Cerf).

C'est à la nuit de briser la nuit de Vincent La Soudière (Cerf). Parabole de William Faulkner (Gallimard, coll. Folio).

Parabole de William Faulkner (Gallimard, coll. Folio). La nuit de Gesthsémani de Léon Chestov (Éditions de L'Éclat, coll. Éclats).

La nuit de Gesthsémani de Léon Chestov (Éditions de L'Éclat, coll. Éclats). Sauvegarde d'Imre Kertész (Actes Sud).

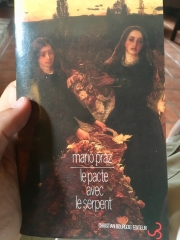

Sauvegarde d'Imre Kertész (Actes Sud). Proust contre la déchéance de Joseph Czapski (Noir sur blanc).

Proust contre la déchéance de Joseph Czapski (Noir sur blanc). Les joyeux compères de Robert Louis Stevenson. Des rêves et autres mélanges de Thomas Browne (Vagabonde).

Les joyeux compères de Robert Louis Stevenson. Des rêves et autres mélanges de Thomas Browne (Vagabonde). Journaux de l'exil et du retour de Günther Anders (Fage, Lyon).

Journaux de l'exil et du retour de Günther Anders (Fage, Lyon).Nullités

Mémoires d'un snobé de Marin de Viry (Éditions Pierre-Guillaume de Roux).

Mémoires d'un snobé de Marin de Viry (Éditions Pierre-Guillaume de Roux). De l'égarement à travers les livres d'Éric Poindron (Le Castor Astral).

De l'égarement à travers les livres d'Éric Poindron (Le Castor Astral). Chet Baker pense à son art d'Enrique Vila-Matas (Verdier).

Chet Baker pense à son art d'Enrique Vila-Matas (Verdier). La Poéthique de Marie-Hélène Gauthier (Éditions du Sandre).

La Poéthique de Marie-Hélène Gauthier (Éditions du Sandre). La bataille d'Occident et Congo d'Éric Vuillard (Actes Sud).

La bataille d'Occident et Congo d'Éric Vuillard (Actes Sud). L'anarchisme chrétien de Jacques de Guillebon et Falk van Gaver (L'Œuvre Éditions).

L'anarchisme chrétien de Jacques de Guillebon et Falk van Gaver (L'Œuvre Éditions). Langue fantôme suivi de Éloge littéraire d'Anders Breivik de Richard Millet (Éditions Pierre-Guillaume de Roux).

Langue fantôme suivi de Éloge littéraire d'Anders Breivik de Richard Millet (Éditions Pierre-Guillaume de Roux). Rue des voleurs de Mathias Énard (Actes Sud).

Rue des voleurs de Mathias Énard (Actes Sud). Tous les diamants du ciel de Christophe Claro (Actes Sud).

Tous les diamants du ciel de Christophe Claro (Actes Sud).

22/12/2012 | Lien permanent

Le Miroir de Tarkovski, par Francis Moury

19/07/2005 | Lien permanent

Zone de Mathias Énard

non le premier livre simultané n'est pas celui de Delaunay et de Cendrars mais celui que je viens de terminer, Zone de Mathias Énard, c'est toujours le dernier livre que l'on vient de lire s'il parvient à tisser une trame avec la multitude de livres dont il s'est nourri (ceux, peut-être, de Miroslav Krleža, d'Ivo Andrić, de Srečko Kosovel, de Josip Pupačić...), avec l'autre multitude, tout aussi prodigieuse, qu'il nourrira s'il a la chance d'être lu et ainsi de féconder dans l'imagination d'un lecteur ou d'un romancier avant même qu'il n'écrive son propre roman les routes poudreuses sous le soleil alors que c'est la nuit, nous nous trouvons dans la nuit d'une vaste ville ou peut-être dans la zone immense et sans contours s'étirant entre deux villes modernes reliées par un train fonçant dans la nuit, Le train fait un saut périlleux et retombe sur toutes ses roues / Le train retombe sur ses roues / Le train retombe toujours sur toutes ses roues chante le poète voyageur infatigable, dans la nuit sans contours précis comme Judas après la bouchée de pain que lui donna le Christ s'enfonça dans la nuit immense comme un monde inconnu, se drapant dans les mensonges de la nuit comme Gesualdo Bufalino, dans la nuit pour aller vendre le Fils de l'homme puis se pendre, notre personnage lui crève à petit feu, il n'est ni vivant ni mort, perdu dans la Zone, dans les limbes, la faute aux souvenirs sans doute, à tous ces souvenirs de guerre, d'atrocités, de femmes aimées puis perdues, de secrets pieusement consignés, de réseaux parfois tissés parfois démantelés dont la trame infinie emprisonne tous les hommes y compris ceux (peut-être ceux-là avant tous les autres) qui veulent en trahissant se défaire de leurs liens alors que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons jamais nous défaire de nos liens et l'honneur de Pound, de Brasillach, de Céline, de Lowry, d'Orwell, de Conrad, d'Apollinaire, d'Homère, de Malaparte, de Genet, de Dante, de Burroughs et celui de tant d'autres écrivains dont les textes et les vies, les vies plus que les textes remontent eux aussi à la surface de la mémoire du personnage de Mathias Énard dans Zone que des journalistes sans la moindre culture littéraire saluent comme un événement et un tour de force, tout simplement parce qu'il est composé d'une immense phrase sans point s'étirant comme un reptile ou plutôt un train fonçant dans la nuit de la première à la dernière page, un procédé désormais tellement ringard que même le pitre Philippe Sollers dans H puis Paradis l'a utilisé, alors que leur honneur a été de ne jamais se défaire de leurs liens, alors que tant d'auteurs, Sollers, Guyotat, Jelinek et bien d'autres avant eux ont précédé Mathias Énard, et l'ont dépassé en invention, en irrespect foncier et pourtant salvateur de la langue, alors que tant de bolides ont dépassé le tortillard de Mathias Énard comme le Belge, qui l'eût cru, comme le Belge René Ghil, André Breton et Paul Éluard dans L'Immaculée Conception, Pierre Albert-Birot, un auteur totalement oublié, dans Grabinoulor, un roman de trente chapitres sans la moindre ponctuation, alors qu'Énard lui, n'est même pas allé aussi loin, puisqu'existent des virgules, des tirets dans son roman, que le texte même paraît avoir été débarrassé de sa ponctuation forte et non point écrit d'un jet, sans le moindre point (ce qui fait que le lecteur, moins artificiellement que l'auteur ne l'a décomposé, recompose le rythme des phrases et place des points sans qu'on le lui demande), roman servant d'écrin à un petit diamant d'efficacité, les aventures ponctuées (peut-être, du coup, la partie la plus intéressante, rythmée, bref haletante du roman d'Énard) de Marwan et Intissar et que dire d'Apollinaire, Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages / Avant de t'apercevoir du mensonge et de l'âge / Tu as souffert de l'amour à vingt et à trente ans / J'ai vécu comme un fou et j'ai perdu mon temps / Tu n'oses plus regarder tes mains et à tous moments je voudrais sangloter / Sur toi sur celle que j'aime sur tout ce qui t'a épouvanté, à la fin, oui, nous sommes las de ce monde ancien mais la meilleure façon de quitter ses vieux parapets n'est certainement pas de tordre le langage ou alors il faut le tordre vraiment le presser comme un agrume en extraire le suc la quintessence, l'évider, le disséquer, le soumettre à toutes les tortures et surtout, surtout ne rien regretter et donc, pour accomplir cette tâche noble nul besoin de se débarrasser des points comme si le langage, même forcé, même désossé, même réduit à son squelette grimaçant pouvait être capable de traduire ne serait-ce qu'infidèlement une seule seconde du flux de notre conscience, une unique seconde d'une journée de notre vie même Joyce n'y est point arrivé alors, pensez donc, Énard qui pourrait faire siens ses vers du poète, chantant Et j'étais déjà si mauvais poète écrit Cendrars dans la Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, Que je ne savais pas aller jusqu'au bout, Mathias Énard non plus n'a pas osé aller jusqu'au bout, nous livrant un livre facile plutôt que prodigieusement nouveau comme le saluent nos modernes cacographes, la nouveauté étant la lèpre que se régalent de lécher les journalistes, déjà vieux, déjà passés de mode, déjà oubliés avant même qu'ils n'écrivent leur première phrase ridicule sur les livres qu'ils ne savent pas lire, avant même qu'il n'enfilent des clichés comme d'autres enfilent des fadaises et Assouline des lieux communs, quel dommage finalement puisque l'histoire banale de ce personnage de traître chargé de souvenirs et de papiers qui peut-être lui serviront de (saint) viatique non seulement aurait parfaitement pu conserver une facture classique (laquelle, d'ailleurs, est présente par le roman mis en abyme dans Zone) mais en plus nous émouvoir, ce que l'on demande finalement toujours aux romans et non pas qu'ils ne soient qu'une belle promenade remplie de bruit et de fureur commandés pour les services de presse dans l'Europe des guerres confondue avec la Zone dont on ne sait rien si ce n'est qu'elle constitue une sorte de vortex aspirant la narrateur et, donc, quelques sots médiatiques, tous amis de l'auteur qui feront sans doute que ce roman de Mathias soit récompensé comme il ne le mérite pas, quel dommage oui alors que je me méfiai à juste titre d'un roman dont tout le monde parlait, non pas tout le monde mais la petite clique habituelle qui sait placer un bon mot dans une note de blog, un entretien dans une revue, un texte dans un quotidien, alors que ce roman d'Énard se lit sans le moindre déplaisir c'est une évidence même si on a la fâcheuse impression de parcourir les carnets d'un dément revenu des guerres bosniaques qui aurait lui-même un peu trop lu le Guide du Routard ainsi que les biographies de quelques auteurs ayant lamentablement échoué à Alger Barcelone Zagreb Trieste Tanger Damas Beyrouth Rome, ce qui fait que Zone n'est pas un mauvais roman à vrai dire, un roman de gare ou plutôt un sérieux concurrent à quelque improbable Guide touristique consacré aux pays de la Méditerranée, un roman plutôt qui tente de tout dire et pour cela échoue mais absolument pas la révélation de cette rentrée, comme si une rentrée dite littéraire se devait de systématiquement proposer sa petite bombe journalistique, comme si les livres qui comptent véritablement n'étaient point tenus dans le silence non parce que les journalistes n'écrivent rien sur eux (tout de même, si, pour cette lamentable raison également) mais parce que les romans véritables ont toujours été accueillis dans la sidération et le secret, qu'ils s'enveloppent de secret et sidèrent leurs proies, leurs lecteurs, alors, si at nova res novum vocabulum flagitat disaient les voix antiques, avec le roman d'Énard je ne vois nulle invention de langage, rien de plus qu'une écriture finalement très pauvre cédant encore à la facilité de l'absence de ponctuation forte, quelques thèmes aussi flous qu'évidents comme la Zone la nuit la guerre (mais ayant ses racines dans l'Antiquité homérique je vous prie) le mouvement l'infini des signes et des réseaux le destin l'universelle confusion l'attente de la fin du monde, bousculade de thèmes, embouteillage d'intentions qu'affectionnent tout particulièrement les relâchés du verbe, les émollients de la phrase, les haineux de la structure, les allergiques de la grammaire, les expérimentateurs aux petits pieds et minuscules mains, les contempteurs de la forme, les zélateurs de l'art qui est effort et contrainte, rarement pour ne pas dire jamais relâchement, ouverture de la bouche ou, avec certains, des sphincters, à tel point que Claro ne s'en est apparemment toujours pas remis de ce désordre qui prétend au roman, de ce désordre qui, une fois lu le tout dernier mot de Zone (je vous le donne : monde), nous laisse une sensation bizarre, comme celle d'avoir été floué par un livre qui eût gagné à ne point céder à la facilité, au mélange, à la confusion, à la rengaine finalement (tiens, une nouvelle fois, pour changer, les Israéliens sont les méchants), Claro que j'ai l'impression de lire chaque fois que je lis un roman de Gass ou de Vollmann ce qui est tout de même gênant si le premier travail d'un traducteur, quel que soit son talent voire génie, est de se faire oublier, ce qui est tout de même gênant si le style de sa traduction me gâche les livres de grands romanciers, Claro qui est remercié par Énard dans son roman avec d'autres amis qui tous lui veulent du bien et aiment, on s'en doute, son roman qualifié de prodigieux démentiel torrentiel homérique tourdeforcesque donc, Claro qui remercie son ami d'avoir écrit un livre si beau dont il est même tombé amoureux c'est dire et, sans doute parce qu'il est amoureux, se laisse aller à un lyrisme de midinette en écrivant Nous ne serons jamais que les sinistres snipers de nos destins, mais oui, vous avez bien lu, on croirait, n'est-ce pas, lire la tirade d'un des plus mal campés des personnages de Dantec qui aurait été de surcroît javelisé par un Mathieu Kassovitz amateur de jeux vidéo mais non c'est du Claro, c'est bien du Claro qui continue, la bouche au vent exaltant un verbe aussi raboté que les dents de certains guerriers d'Afrique (s'il en reste) Il a trahi la trahison et confié l'aveu aux nuits muettes, là, je crois, ce n'est même pas digne de Christine Angot en extase après avoir couché avec son poète amateur de rimes plates tout autant que de viragos dépourvues de seins mais ce n'est en tout cas pas indigne de Claro qui, lui, n'a pas honte et continue sur sa lancée, écrivant Lumière, ombre, beauté, silence : la voix qui prend le lecteur à la gorge et par les couilles sait d'où elle vient et où elle va, cela, je n'en suis pas tellement certain notez-le bien, et je le dis de Claro comme de Mathias Énard, dont la voix confuse plutôt que puissante oublie, comme il se doit encore une fois, les souffrances présentes d'Israël, qui les oublie diaboliquement, doublement en mettant l'accent sur l'horreur de la Shoah tout en nous faisant bien comprendre que les Juifs sont devenus, aujourd'hui, les bourreaux, Claro qui, décidément en verve, poursuit, écrivant Parce que nous sommes lâches et que, très rarement, la littérature ose dire et ausculter et épouser les drames sans pour autant les négocier à l'aune de la conscience, mais qu'est-ce donc, Christophe (mais oui, vous avez un prénom, vous devez en être, je le parie, le premier surpris) Claro, qu'est-ce donc qu'un roman qui n'a pas été façonné à l'aune de la conscience sinon, pas même, une pauvre écriture automatique de potache amateur de bizarreries, une bluette comme nous en avons tous commises, une rinçure indigne d'un travail véritable sur la langue, un petit jeu de poète de quarantième zone ne se prenant même pas au sérieux, qu'est-ce donc, Claro, qu'un roman qui ne négocie rien mais accepte tout, ne rejette rien ni n'élague, prétend resserrer ses mailles jusqu'à emprisonner dans ses rets le plancton le plus anodin, qu'est-ce donc qu'un roman qui confond toutes les souffrances en voulant toutes les écrire, qui mélange toutes les joies, toutes les trahisons, tous les bourreaux, toutes leurs victimes, tous les salopards et les saints, si tant est que ces derniers existent dans l'immense Zone ayant les dimensions de la nuit, qu'est-ce donc, Claro, qu'un roman, Zone, qui n'est absolument pas, comme vous le dites, un grand livre, non parce qu'il nous parle de ce que l'Europe n'a pas su faire, non par ce qu'il nous conte, fragmentairement et minutieusement, ce qui fut fait et défait entre Gibraltar et Suez, mais parce qu'il initie un phrasé à la fois merveilleux et désespéré selon vos dires exaltés, qu'est-ce donc qu'un roman qui renonce à toute analyse, amalgame, fusionne, mélange, touille, confuse tout, qu'est-ce donc qu'une critique, la vôtre, qui peut sans craindre le ridicule affirmer que Lire Énard c'est partir, c'est mourir, c'est revivre – c'est, avec lui, écrire le temps retrouvé, perdu, qu'est-ce donc que ce charabia si ce n'est une mauvaise plaisanterie et la plus bête façon de défendre un livre que vous avez aimé au point d'en tomber amoureux, alors qu'au contraire, Christophe Claro, les plus grands écrivains, les plus grands romanciers, les plus grands poètes, les plus grands artistes tout simplement ont non seulement jugé et, non, n'ont pas tout libéré, toutes les puissances : les siennes, celles de l'histoire, de la géographie, du boudin et du chignon de ma grand-mère Émilie si vous le voulez, mais encore ont rejeté ceci, gardé cela, effectué un tri, se débarrassant même de textes qu'ils jugeaient imparfaits, un exemple, tenez, Ezra Pound qu'aime tant Mathias Énard ayant élagué les grands poèmes de son ami T. S. Eliot qui lui-même affirma sans relâche que les livres les plus importants étaient ceux qui, jamais, (vous m'entendez, Claro, jamais), jamais ne sacrifiaient les facultés critiques, quitte à les plonger dans un bain d'enfer, quitte à enfoncer leur crâne prétentieux dans le magma où tous les diables se réjouissent alors qu'avec Zone, nous nous trouvons dans l'informe, pas même dans la Zone qui possède toujours une chambre secrète, un centre, fût-il de ténèbres, alors qu'avec ce roman survendu, surjournalisé, surestimé nous sommes perdus, selon l'aveu même de son auteur qui répond à un journaliste du Monde, sans paraître se rendre compte de son aveu, Je n'ai pas essayé de me lancer un défi. La forme est née du récit. J'avais une masse énorme de documents, d'interviews, de choses à raconter. Je ne savais comment les ordonner, on s'en serait douté !, le récit n'ayant point de forme il contamina donc l'écriture, peut-être parce que Mathias Énard a confondu le travail d'un romancier avec celui d'un de ces artistes contemporains qui assemblent des bouts de ferraille, de tissus, de bois pour en faire de vagues sculptures qui sont des odes à la laideur plutôt qu'à la beauté, si la beauté est, au moins depuis Platon (tiens, curieux, Énard ne le cite pas, celui-là alors que, comme celui de Bruno de Cessole, son roman peut être lu comme un exercice de style dont W. G. Sebald est le maître) ordre et rythme, contrainte et non relâchement et puis, à la fin, Claro, jetez donc vos yeux sur ces romans qui, ayant tenté de tout dire, qui bien évidemment ne sont pas parvenus à tout dire, qui pourtant sont des échecs infiniment splendides et aussi colossaux que le livre d'Énard, tout bien considéré, est petit, d'une petitesse bien propre à émoustiller nos journalistes qui ne savent plus lire, n'ont pas cédé aux facilités d'une écriture devenue flot comme l'illustre ma propre critique de ce roman et de votre très mauvaise lecture, je veux parler des romans de Joyce, de Faulkner, de Broch, de Canetti, de Museil, de Melville, de Conrad pour ne citer que les plus grands, de Proust même, que le personnage de Zone avoue ne pas aimer et on se plaît à imaginer assez bien pour quelle sotte raison, Proust jugeant sous ses dehors d'impartialité, et jugeant d'une main de fer, Proust polissant, élaguant, supprimant, tentant de capturer l'extraordinaire complexité du monde dans une phrase immense qui est un festin des sens tout autant que de l'esprit alors que celle d'Énard, finalement facile sous ses dehors rebelles, en fin de compte bourgeoise sous sa dégaine d'arsouille (rien de tel pour faire frémir les narines délicates des scribouilleurs), mélange je l'ai dit et en mélangeant simplifie, crime impardonnable pour qui se mêle de roman, de littérature, tout simplement : d'art, alors non le premier livre simultané n'est pas celui de Delaunay et de Cendrars ni même celui que je viens de terminer, Zone, le dernier livre que je viens de lire qui n'est pas parvenu à tisser une trame avec la multitude de livres dont il s'est nourri, avec l'autre multitude, tout aussi prodigieuse, qu'il nourrira, mais alors, lequel ?

non le premier livre simultané n'est pas celui de Delaunay et de Cendrars mais celui que je viens de terminer, Zone de Mathias Énard, c'est toujours le dernier livre que l'on vient de lire s'il parvient à tisser une trame avec la multitude de livres dont il s'est nourri (ceux, peut-être, de Miroslav Krleža, d'Ivo Andrić, de Srečko Kosovel, de Josip Pupačić...), avec l'autre multitude, tout aussi prodigieuse, qu'il nourrira s'il a la chance d'être lu et ainsi de féconder dans l'imagination d'un lecteur ou d'un romancier avant même qu'il n'écrive son propre roman les routes poudreuses sous le soleil alors que c'est la nuit, nous nous trouvons dans la nuit d'une vaste ville ou peut-être dans la zone immense et sans contours s'étirant entre deux villes modernes reliées par un train fonçant dans la nuit, Le train fait un saut périlleux et retombe sur toutes ses roues / Le train retombe sur ses roues / Le train retombe toujours sur toutes ses roues chante le poète voyageur infatigable, dans la nuit sans contours précis comme Judas après la bouchée de pain que lui donna le Christ s'enfonça dans la nuit immense comme un monde inconnu, se drapant dans les mensonges de la nuit comme Gesualdo Bufalino, dans la nuit pour aller vendre le Fils de l'homme puis se pendre, notre personnage lui crève à petit feu, il n'est ni vivant ni mort, perdu dans la Zone, dans les limbes, la faute aux souvenirs sans doute, à tous ces souvenirs de guerre, d'atrocités, de femmes aimées puis perdues, de secrets pieusement consignés, de réseaux parfois tissés parfois démantelés dont la trame infinie emprisonne tous les hommes y compris ceux (peut-être ceux-là avant tous les autres) qui veulent en trahissant se défaire de leurs liens alors que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons jamais nous défaire de nos liens et l'honneur de Pound, de Brasillach, de Céline, de Lowry, d'Orwell, de Conrad, d'Apollinaire, d'Homère, de Malaparte, de Genet, de Dante, de Burroughs et celui de tant d'autres écrivains dont les textes et les vies, les vies plus que les textes remontent eux aussi à la surface de la mémoire du personnage de Mathias Énard dans Zone que des journalistes sans la moindre culture littéraire saluent comme un événement et un tour de force, tout simplement parce qu'il est composé d'une immense phrase sans point s'étirant comme un reptile ou plutôt un train fonçant dans la nuit de la première à la dernière page, un procédé désormais tellement ringard que même le pitre Philippe Sollers dans H puis Paradis l'a utilisé, alors que leur honneur a été de ne jamais se défaire de leurs liens, alors que tant d'auteurs, Sollers, Guyotat, Jelinek et bien d'autres avant eux ont précédé Mathias Énard, et l'ont dépassé en invention, en irrespect foncier et pourtant salvateur de la langue, alors que tant de bolides ont dépassé le tortillard de Mathias Énard comme le Belge, qui l'eût cru, comme le Belge René Ghil, André Breton et Paul Éluard dans L'Immaculée Conception, Pierre Albert-Birot, un auteur totalement oublié, dans Grabinoulor, un roman de trente chapitres sans la moindre ponctuation, alors qu'Énard lui, n'est même pas allé aussi loin, puisqu'existent des virgules, des tirets dans son roman, que le texte même paraît avoir été débarrassé de sa ponctuation forte et non point écrit d'un jet, sans le moindre point (ce qui fait que le lecteur, moins artificiellement que l'auteur ne l'a décomposé, recompose le rythme des phrases et place des points sans qu'on le lui demande), roman servant d'écrin à un petit diamant d'efficacité, les aventures ponctuées (peut-être, du coup, la partie la plus intéressante, rythmée, bref haletante du roman d'Énard) de Marwan et Intissar et que dire d'Apollinaire, Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages / Avant de t'apercevoir du mensonge et de l'âge / Tu as souffert de l'amour à vingt et à trente ans / J'ai vécu comme un fou et j'ai perdu mon temps / Tu n'oses plus regarder tes mains et à tous moments je voudrais sangloter / Sur toi sur celle que j'aime sur tout ce qui t'a épouvanté, à la fin, oui, nous sommes las de ce monde ancien mais la meilleure façon de quitter ses vieux parapets n'est certainement pas de tordre le langage ou alors il faut le tordre vraiment le presser comme un agrume en extraire le suc la quintessence, l'évider, le disséquer, le soumettre à toutes les tortures et surtout, surtout ne rien regretter et donc, pour accomplir cette tâche noble nul besoin de se débarrasser des points comme si le langage, même forcé, même désossé, même réduit à son squelette grimaçant pouvait être capable de traduire ne serait-ce qu'infidèlement une seule seconde du flux de notre conscience, une unique seconde d'une journée de notre vie même Joyce n'y est point arrivé alors, pensez donc, Énard qui pourrait faire siens ses vers du poète, chantant Et j'étais déjà si mauvais poète écrit Cendrars dans la Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, Que je ne savais pas aller jusqu'au bout, Mathias Énard non plus n'a pas osé aller jusqu'au bout, nous livrant un livre facile plutôt que prodigieusement nouveau comme le saluent nos modernes cacographes, la nouveauté étant la lèpre que se régalent de lécher les journalistes, déjà vieux, déjà passés de mode, déjà oubliés avant même qu'ils n'écrivent leur première phrase ridicule sur les livres qu'ils ne savent pas lire, avant même qu'il n'enfilent des clichés comme d'autres enfilent des fadaises et Assouline des lieux communs, quel dommage finalement puisque l'histoire banale de ce personnage de traître chargé de souvenirs et de papiers qui peut-être lui serviront de (saint) viatique non seulement aurait parfaitement pu conserver une facture classique (laquelle, d'ailleurs, est présente par le roman mis en abyme dans Zone) mais en plus nous émouvoir, ce que l'on demande finalement toujours aux romans et non pas qu'ils ne soient qu'une belle promenade remplie de bruit et de fureur commandés pour les services de presse dans l'Europe des guerres confondue avec la Zone dont on ne sait rien si ce n'est qu'elle constitue une sorte de vortex aspirant la narrateur et, donc, quelques sots médiatiques, tous amis de l'auteur qui feront sans doute que ce roman de Mathias soit récompensé comme il ne le mérite pas, quel dommage oui alors que je me méfiai à juste titre d'un roman dont tout le monde parlait, non pas tout le monde mais la petite clique habituelle qui sait placer un bon mot dans une note de blog, un entretien dans une revue, un texte dans un quotidien, alors que ce roman d'Énard se lit sans le moindre déplaisir c'est une évidence même si on a la fâcheuse impression de parcourir les carnets d'un dément revenu des guerres bosniaques qui aurait lui-même un peu trop lu le Guide du Routard ainsi que les biographies de quelques auteurs ayant lamentablement échoué à Alger Barcelone Zagreb Trieste Tanger Damas Beyrouth Rome, ce qui fait que Zone n'est pas un mauvais roman à vrai dire, un roman de gare ou plutôt un sérieux concurrent à quelque improbable Guide touristique consacré aux pays de la Méditerranée, un roman plutôt qui tente de tout dire et pour cela échoue mais absolument pas la révélation de cette rentrée, comme si une rentrée dite littéraire se devait de systématiquement proposer sa petite bombe journalistique, comme si les livres qui comptent véritablement n'étaient point tenus dans le silence non parce que les journalistes n'écrivent rien sur eux (tout de même, si, pour cette lamentable raison également) mais parce que les romans véritables ont toujours été accueillis dans la sidération et le secret, qu'ils s'enveloppent de secret et sidèrent leurs proies, leurs lecteurs, alors, si at nova res novum vocabulum flagitat disaient les voix antiques, avec le roman d'Énard je ne vois nulle invention de langage, rien de plus qu'une écriture finalement très pauvre cédant encore à la facilité de l'absence de ponctuation forte, quelques thèmes aussi flous qu'évidents comme la Zone la nuit la guerre (mais ayant ses racines dans l'Antiquité homérique je vous prie) le mouvement l'infini des signes et des réseaux le destin l'universelle confusion l'attente de la fin du monde, bousculade de thèmes, embouteillage d'intentions qu'affectionnent tout particulièrement les relâchés du verbe, les émollients de la phrase, les haineux de la structure, les allergiques de la grammaire, les expérimentateurs aux petits pieds et minuscules mains, les contempteurs de la forme, les zélateurs de l'art qui est effort et contrainte, rarement pour ne pas dire jamais relâchement, ouverture de la bouche ou, avec certains, des sphincters, à tel point que Claro ne s'en est apparemment toujours pas remis de ce désordre qui prétend au roman, de ce désordre qui, une fois lu le tout dernier mot de Zone (je vous le donne : monde), nous laisse une sensation bizarre, comme celle d'avoir été floué par un livre qui eût gagné à ne point céder à la facilité, au mélange, à la confusion, à la rengaine finalement (tiens, une nouvelle fois, pour changer, les Israéliens sont les méchants), Claro que j'ai l'impression de lire chaque fois que je lis un roman de Gass ou de Vollmann ce qui est tout de même gênant si le premier travail d'un traducteur, quel que soit son talent voire génie, est de se faire oublier, ce qui est tout de même gênant si le style de sa traduction me gâche les livres de grands romanciers, Claro qui est remercié par Énard dans son roman avec d'autres amis qui tous lui veulent du bien et aiment, on s'en doute, son roman qualifié de prodigieux démentiel torrentiel homérique tourdeforcesque donc, Claro qui remercie son ami d'avoir écrit un livre si beau dont il est même tombé amoureux c'est dire et, sans doute parce qu'il est amoureux, se laisse aller à un lyrisme de midinette en écrivant Nous ne serons jamais que les sinistres snipers de nos destins, mais oui, vous avez bien lu, on croirait, n'est-ce pas, lire la tirade d'un des plus mal campés des personnages de Dantec qui aurait été de surcroît javelisé par un Mathieu Kassovitz amateur de jeux vidéo mais non c'est du Claro, c'est bien du Claro qui continue, la bouche au vent exaltant un verbe aussi raboté que les dents de certains guerriers d'Afrique (s'il en reste) Il a trahi la trahison et confié l'aveu aux nuits muettes, là, je crois, ce n'est même pas digne de Christine Angot en extase après avoir couché avec son poète amateur de rimes plates tout autant que de viragos dépourvues de seins mais ce n'est en tout cas pas indigne de Claro qui, lui, n'a pas honte et continue sur sa lancée, écrivant Lumière, ombre, beauté, silence : la voix qui prend le lecteur à la gorge et par les couilles sait d'où elle vient et où elle va, cela, je n'en suis pas tellement certain notez-le bien, et je le dis de Claro comme de Mathias Énard, dont la voix confuse plutôt que puissante oublie, comme il se doit encore une fois, les souffrances présentes d'Israël, qui les oublie diaboliquement, doublement en mettant l'accent sur l'horreur de la Shoah tout en nous faisant bien comprendre que les Juifs sont devenus, aujourd'hui, les bourreaux, Claro qui, décidément en verve, poursuit, écrivant Parce que nous sommes lâches et que, très rarement, la littérature ose dire et ausculter et épouser les drames sans pour autant les négocier à l'aune de la conscience, mais qu'est-ce donc, Christophe (mais oui, vous avez un prénom, vous devez en être, je le parie, le premier surpris) Claro, qu'est-ce donc qu'un roman qui n'a pas été façonné à l'aune de la conscience sinon, pas même, une pauvre écriture automatique de potache amateur de bizarreries, une bluette comme nous en avons tous commises, une rinçure indigne d'un travail véritable sur la langue, un petit jeu de poète de quarantième zone ne se prenant même pas au sérieux, qu'est-ce donc, Claro, qu'un roman qui ne négocie rien mais accepte tout, ne rejette rien ni n'élague, prétend resserrer ses mailles jusqu'à emprisonner dans ses rets le plancton le plus anodin, qu'est-ce donc qu'un roman qui confond toutes les souffrances en voulant toutes les écrire, qui mélange toutes les joies, toutes les trahisons, tous les bourreaux, toutes leurs victimes, tous les salopards et les saints, si tant est que ces derniers existent dans l'immense Zone ayant les dimensions de la nuit, qu'est-ce donc, Claro, qu'un roman, Zone, qui n'est absolument pas, comme vous le dites, un grand livre, non parce qu'il nous parle de ce que l'Europe n'a pas su faire, non par ce qu'il nous conte, fragmentairement et minutieusement, ce qui fut fait et défait entre Gibraltar et Suez, mais parce qu'il initie un phrasé à la fois merveilleux et désespéré selon vos dires exaltés, qu'est-ce donc qu'un roman qui renonce à toute analyse, amalgame, fusionne, mélange, touille, confuse tout, qu'est-ce donc qu'une critique, la vôtre, qui peut sans craindre le ridicule affirmer que Lire Énard c'est partir, c'est mourir, c'est revivre – c'est, avec lui, écrire le temps retrouvé, perdu, qu'est-ce donc que ce charabia si ce n'est une mauvaise plaisanterie et la plus bête façon de défendre un livre que vous avez aimé au point d'en tomber amoureux, alors qu'au contraire, Christophe Claro, les plus grands écrivains, les plus grands romanciers, les plus grands poètes, les plus grands artistes tout simplement ont non seulement jugé et, non, n'ont pas tout libéré, toutes les puissances : les siennes, celles de l'histoire, de la géographie, du boudin et du chignon de ma grand-mère Émilie si vous le voulez, mais encore ont rejeté ceci, gardé cela, effectué un tri, se débarrassant même de textes qu'ils jugeaient imparfaits, un exemple, tenez, Ezra Pound qu'aime tant Mathias Énard ayant élagué les grands poèmes de son ami T. S. Eliot qui lui-même affirma sans relâche que les livres les plus importants étaient ceux qui, jamais, (vous m'entendez, Claro, jamais), jamais ne sacrifiaient les facultés critiques, quitte à les plonger dans un bain d'enfer, quitte à enfoncer leur crâne prétentieux dans le magma où tous les diables se réjouissent alors qu'avec Zone, nous nous trouvons dans l'informe, pas même dans la Zone qui possède toujours une chambre secrète, un centre, fût-il de ténèbres, alors qu'avec ce roman survendu, surjournalisé, surestimé nous sommes perdus, selon l'aveu même de son auteur qui répond à un journaliste du Monde, sans paraître se rendre compte de son aveu, Je n'ai pas essayé de me lancer un défi. La forme est née du récit. J'avais une masse énorme de documents, d'interviews, de choses à raconter. Je ne savais comment les ordonner, on s'en serait douté !, le récit n'ayant point de forme il contamina donc l'écriture, peut-être parce que Mathias Énard a confondu le travail d'un romancier avec celui d'un de ces artistes contemporains qui assemblent des bouts de ferraille, de tissus, de bois pour en faire de vagues sculptures qui sont des odes à la laideur plutôt qu'à la beauté, si la beauté est, au moins depuis Platon (tiens, curieux, Énard ne le cite pas, celui-là alors que, comme celui de Bruno de Cessole, son roman peut être lu comme un exercice de style dont W. G. Sebald est le maître) ordre et rythme, contrainte et non relâchement et puis, à la fin, Claro, jetez donc vos yeux sur ces romans qui, ayant tenté de tout dire, qui bien évidemment ne sont pas parvenus à tout dire, qui pourtant sont des échecs infiniment splendides et aussi colossaux que le livre d'Énard, tout bien considéré, est petit, d'une petitesse bien propre à émoustiller nos journalistes qui ne savent plus lire, n'ont pas cédé aux facilités d'une écriture devenue flot comme l'illustre ma propre critique de ce roman et de votre très mauvaise lecture, je veux parler des romans de Joyce, de Faulkner, de Broch, de Canetti, de Museil, de Melville, de Conrad pour ne citer que les plus grands, de Proust même, que le personnage de Zone avoue ne pas aimer et on se plaît à imaginer assez bien pour quelle sotte raison, Proust jugeant sous ses dehors d'impartialité, et jugeant d'une main de fer, Proust polissant, élaguant, supprimant, tentant de capturer l'extraordinaire complexité du monde dans une phrase immense qui est un festin des sens tout autant que de l'esprit alors que celle d'Énard, finalement facile sous ses dehors rebelles, en fin de compte bourgeoise sous sa dégaine d'arsouille (rien de tel pour faire frémir les narines délicates des scribouilleurs), mélange je l'ai dit et en mélangeant simplifie, crime impardonnable pour qui se mêle de roman, de littérature, tout simplement : d'art, alors non le premier livre simultané n'est pas celui de Delaunay et de Cendrars ni même celui que je viens de terminer, Zone, le dernier livre que je viens de lire qui n'est pas parvenu à tisser une trame avec la multitude de livres dont il s'est nourri, avec l'autre multitude, tout aussi prodigieuse, qu'il nourrira, mais alors, lequel ?

17/09/2008 | Lien permanent

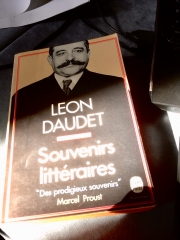

Souvenirs littéraires de Léon Daudet

Léon Daudet dans la Zone.

Léon Daudet dans la Zone. La seule qualité qui je crois peut être rapprochée de la formidable sensualité de Léon Daudet – une belle femme, un bon plat, un bon livre, un grand spectacle naturel, une conversation stimulante entre amis, tout fera l’affaire – est sa prodigieuse faculté de mémoire. C’est du reste une seule et même chose, car l’on dirait que cette mémoire éléphantesque, ramassant et condensant tout sur son passage, rabelaisienne par son appétit colossal mais fixant son implacable attention sur des détails minuscules, ne s’éveille qu’à la mesure où sa sensualité trouve un terrain où éteindre, tenter au moins d’apaiser sa faim dévorante, en se ruant sur tout ce qu'elle estimera être une proie plus ou moins appétissante, fameux vivant ou imbécile sorti des mémoires, à l'exception d'une seule dirait-on. «Mais, au fond, écrit Kléber Haedens dans son enthousiaste préface aux Souvenirs littéraires de Daudet, où qu’il aille c’est la même chose, les ombres retrouvent leurs sueurs et leurs passions, les villes leurs pierres et leurs feuillages, les paroles gelées se dégèlent, les regards sournois ou brûlants encore une fois se croisent et tout un monde vaincu revient vers nous du fond du temps» (1), comme si, et c’est cette fois Marcel Proust qui écrit, «au-delà de la verve inouïe du récit et de la peinture», nous pouvions sentir «l’impression mystérieuse d’une espèce d’âge d’or» (p. 11).

La seule qualité qui je crois peut être rapprochée de la formidable sensualité de Léon Daudet – une belle femme, un bon plat, un bon livre, un grand spectacle naturel, une conversation stimulante entre amis, tout fera l’affaire – est sa prodigieuse faculté de mémoire. C’est du reste une seule et même chose, car l’on dirait que cette mémoire éléphantesque, ramassant et condensant tout sur son passage, rabelaisienne par son appétit colossal mais fixant son implacable attention sur des détails minuscules, ne s’éveille qu’à la mesure où sa sensualité trouve un terrain où éteindre, tenter au moins d’apaiser sa faim dévorante, en se ruant sur tout ce qu'elle estimera être une proie plus ou moins appétissante, fameux vivant ou imbécile sorti des mémoires, à l'exception d'une seule dirait-on. «Mais, au fond, écrit Kléber Haedens dans son enthousiaste préface aux Souvenirs littéraires de Daudet, où qu’il aille c’est la même chose, les ombres retrouvent leurs sueurs et leurs passions, les villes leurs pierres et leurs feuillages, les paroles gelées se dégèlent, les regards sournois ou brûlants encore une fois se croisent et tout un monde vaincu revient vers nous du fond du temps» (1), comme si, et c’est cette fois Marcel Proust qui écrit, «au-delà de la verve inouïe du récit et de la peinture», nous pouvions sentir «l’impression mystérieuse d’une espèce d’âge d’or» (p. 11). Cet âge d’or n’est pas quelque mythique époque où la critique littéraire journalistique, telle que l’illustre Léon Daudet, avec une inventivité dans la méchanceté truculente bien digne d’être comparée aux acrimonies sadiques d’un Barbey et aux cavalcades phénoménales d’un Bloy, où cette critique érigée au rang d’art souverain existait encore en France, pulvérisait les nains de salon, défaisait, d’un trait planté en plein front, la trouille de tel «professeur de lâchage» (il s’agit d’Hanotaux, p. 197),la suffisance de tel ou tel arriviste cocaïno-beigbédien, la bêtise de telle cagole télégénique, de telle demi-mondaine de salle de rédaction arrosées à l’eau déminéralisée de Coulon-sur-Palourde, bref, faisait le contraire même de ce pour quoi ses innombrables collègues étaient payés, «flétrir sans spécifier, besogne ingrate» (p. 179) ; cet âge d’or n’est donc pas l’évidence d’une verve étourdissante, d’une remarquable originalité dans les comparaisons et les métaphores, autrement dit : une langue point tout à fait encore emprisonnée dans sa gangue managériale, volontairement unifiante puisque, de la littérature aux discours médiatiques en passant par la novlangue journalistique et le pidgin des entrepreneurs, c’est tout un. Cet âge d’or que convoque la prose de Léon Daudet, jamais en repos, c’est tout bonnement l’ahurissante mine de souvenirs dans laquelle il ne craint jamais de descendre profondément qui nous en donne un aperçu et, comme tel, nous permet à notre tour de nous aventurer dans une société plus fraîche, non point forcément plus sensible à la beauté mais pas tout à fait capable, alors, de bétonner la bouche des grands témoins saluant la grandeur et ridiculisant la petitesse et la médiocrité se donnant des airs de Huns sous la lune blafarde.

Et, d’abord, pour aérer la pièce sentant si fort le renfermé, il faut s’attaquer aux poudreux moitrinaires, les Renaud Camus et Gabriel Matzneff bientôt centenaires, conservés dans leur délicat maillot soi-mêmiste pour une éternité d’auto-contemplation, patientes limaces qui, autour de la vie, fût-elle la leur, insignifiante, bâtissent un cocon de bave séchée, plus dure que de l’acier : «Nous avons maintenant des faiseurs et des faiseuses de vers qui en pondent des centaines à l’heure, comme des œufs de mouches, qui donnent l’impression qu’ils et qu’elles [Léon Daudet, visiblement, a inventé la tonalité genrée !] pourraient en pondre des milliers, des dizaines, des centaines de milliers. C’est le triomphe de la sauce sur le poisson, du bavardage sur la sensation vraie, de la sensation sur le sentiment, du sentiment sur la pensée. C’est le renchérissement en partant du bas, je veux dire des régions indistinctes et troubles de l’instinct. C’est l’épanchement du moi à jet continu, un pauvre petit moi rabougri, mais plein d’un pâle et intarissable jus de contentement de soi-même. Tout doit passer par la filière de ce moi éternellement ressassé : la Grèce, l’Italie, la vieille France, la Révolution, ses dates anniversaires et aussi la Perse, l’Égypte, l’Inde… et avec ça, madame ?» (p. 213).

Tous ces petits bonhommes qui se reluquent le nombril et bien souvent, avec un Renaud Camus par exemple, le moindre changement de leur périmètre testiculaire, la moindre descente de leur organe préféré (je ne parle évidemment pas de leur cerveau),ou, avec Gabriel Matzneff, le plus discret des grammes qui déparera leur silhouette de vieux faune putrescent rejouant la comédie de l’enfance qu’il s’agira de retrouver fallacieusement en la salissant, tous ces nains bavards, ces paons se mirant dans la moindre surface réfléchissante, sont finalement nés, selon Léon Daudet, avec la pire tare», qui n’est autre que «le manque de joie. Ternes et gris dans la douleur, ils restent ternes et gris dans leurs rêves. Ils refusent tout le temps le sourire féminin, l’héroïsme, le goût du pain, le parfum des fleurs et le chant des oiseaux. Ils disent non à tout le positif de l’existence» (p. 221). Ailleurs, Léon Daudet se penche, avec émotion mais sans nostalgie, sur une époque révolue dont il a conservé pourtant les plus délicats linéaments : «Nous étions jeunes et gais, nous vivions dans une insouciance heureuse, traversée de grandes colères et de justes ressentiments» (p. 341).

Voyez ensuite avec quelle alacrité Daudet évoque les pions savants de La Revue des Deux Mondes comme «cet extravagant Brunetière, qui n’avait ni goût, ni œil, ni palais, ni oreille, ni sens tactile, marchait la tête en bas, jugeait avec ses pieds et passa vingt ans pour un critique» (p. 276), Brunetière qu’il déteste si invinciblement, ayant «en lui l’étoffe d’un beau combattant, mais taillé, dans une culotte démodée d’universitaire, par la diablesse Contradiction» (p. 231), «faisant des poids avec Corneille, Pascal, Molière et Racine, le torse bombé, la bouche contractée, puis les laissant retomber sur les pieds de son lecteur» (p. 227), Renan, «flûtiste entre deux charniers» (p. 326),Henri de Régnier, «le pendu constipé» (p. 214) ou encore le «cadavre au menton de galoche, oublié debout, sous la pluie, en habit d’académicien, par un assassin distrait» (p. 302), Faguet, «le Don Juan des figures de rhétorique» (p. 234 ou encore ce «néant de Doumic» (p. 236), sans oublier de plus marquantes figures, comme celles de Victor Hugo, «des ailes d’aigle, qui soulèvent et meuvent un roitelet» (p. 78), Barbey d’Aurevilly, «admirable personnalité [et] diamant que rien ne pouvait rayer, sinon un autre diamant de même taille et de même clivage» (p. 65), Henry Céard, la poésie s’étant «dressée tout à coup à ses côtés, avec son corps souple et sa chevelure éblouissante» (p. 373), pour redescendre vers de plus basses strates, Catulle Mendès, Léon Cladel (2), Maupassant et remonter de nouveau avec Flaubert, aller cette fois-ci très profondément récurer la fosse à purin avec Zola, qualifié de «porc épique» par Leconte de Lisle, moqué bien sûr et de quelle façon par Daudet (3) qui rapporte aussi la méchanceté d’Hugo («Tant qu’il n’aura pas dépeint complètement un pot de chambre plein, il n’aura rien fait», p. 84), ou bien Sully Prudhomme, dont l’âme « donnait l’impression d’une onde pure où se reflétait, par moments, un tableau noir» (p. 68), tant d’autres encore, parfaitement oubliés comme Léon Dierx, «raisonnable, luisant et immobile ainsi qu’une boule d’escalier» (p. 71) ou devenus sulfureux, infréquentables aux yeux de nos contemporains comme Édouard Drumont (4), «un homme jeune encore, barbu, mince et solide, à la chevelure de jais, abondante, aplatie et rejetée en arrière, aux yeux brillants», qu’on avait plaisir à voir arriver, ajoute Daudet et, «dès qu’il ouvrait la bouche, à être de son avis» et qui «faisait des armes de la façon la plus dangereuse pour lui comme pour son adversaire, en risque-tout» (p. 72). Tant d’autres inconnus, croisés une seule fois dirait-on par Daudet mais fixés, comme des insectes biscornus sur un planche de liège, par son incroyable mémoire, celui-ci avec une «tête de cheval vicieux», l’autre «sa bonne boule blanche, son masque de commère purgée» (p. 77), des dizaines d’autres traits qui se plantent comme des javelots puissamment lancés par un athlète infaillible, ou bien quelques mots qui plantent comme on dit le décor où les grands (Claudel, «le seul poète, grand, invincible poète de notre temps», p. 309 ; Proust, «passage d’un météore souffreteux [qui] n’en laissait pas moins une traînée de lumière», Proust qui, «par excès d’activité intellectuelle», en semble «phosphorescent», p. 334) toisent les petits !